弁護士収入:2割が年収100万円以下

http://mainichi.jp/select/news/20130508k0000e040150000c.html

そんな馬鹿なっ!とおもって記事を読んだら、個人事業主の「総所得金額等」が100万円以下だった。

違う意味でそんな馬鹿なっ!!だった。

> 総所得金額等は収入から必要経費などを引いた金額で、サラリーマンの「手取り給与」に近い。

えぇー・・・。いやいやいやいや。

個人事業主の経費には自宅も事務所費用として一部計上できるし、車を事業につかっていればそれも費用。まるーーっと損失繰越まで損益通算したものが総所得金額だから、サラリーマンの手取り給与と比較してもまるで意味がない。

弁護士ならなおのこと数字の大小では比較できない。

例えば先の法の番人、法務大臣 某氏は弁護士の資格を持っているが、所有している4頭の競走馬にかかる費用を経費として相殺して計上している。水道光熱費が無料の議員会館でも光熱費に500万を経費として計上したそうだ・・・。ぷぷぷ。

個別の事象をあげて是非をいう立場ではないが、事業主の収入はサラリーマン同士の年収1000万と400万を比較するほど簡単じゃあない。タガメ系女子が「わたしは年収600万未満相手にしないのよー」と個人事業主の課税所得100万を無視すると大間違いになる可能性がある。いや、別にそこは間違ってくれてたほうがいいけど。

手取りの額面よろしく数字の大小で比較できるものではない。売上1億と1000万でも単純比較でどっちが儲かってるかとかそれだけでは言えないし、総所得金額85万円と400万円も、どっちが暮らしとしていいかは比較できない。

ちなみにうちみたいに売上も少なくて課税所得も少ないところは本当に儲かってないのでそっとしておいてあげるか紅茶を買ってほしい。

ちゅうような内容は別に知ってるひとは知ってるし知らないひとに、「どやっ!」と説明したところで伝わらないのでどうでもいいのだけど、このニュースで元ネタになっている、国税庁がまとめているという統計がきになったので調べてた。が本題。

でも、うまく調べきれなかった。新聞もこれからは元ネタ、参考文献へはきちんとリンクを貼るべきだ!

http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/tokei.htm

面白いなーとおもったところ。

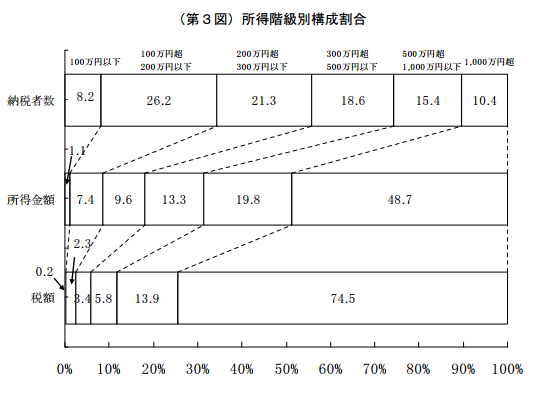

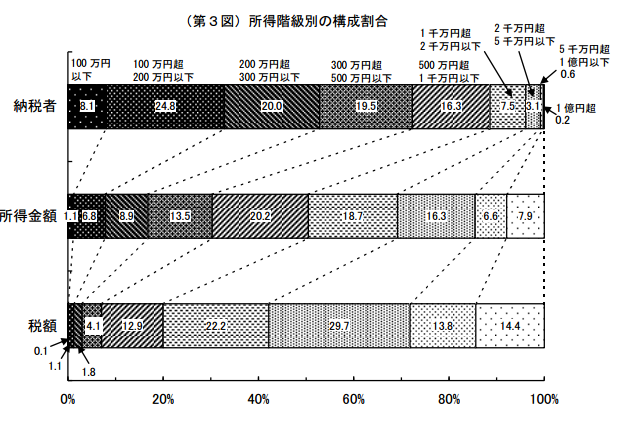

所得階級別の構成割合

2006年には納税者の10.4%しかいない年収1000万以上のひとが、総税額の75%を収めていたのだけど、

2011年には年収1000万以上のひとの割合は10.6%とあまり変わらないが、総税額は57.9%になってること。

まあ税収も17%も落ちてるからしょうがないんだけど、儲かってるやつはずいぶん居なくなったんだなと。

10年前から比較すると、納税者数も100万人以上減っていて、一千万円以上稼ぐ人も144,000人減少している。

構成でいうと200万~100万円以下の所得階級が構成で増えている。

雑損失控除がH18年41億とかがH23年213億か、

ホーム>活動報告・発表・統計>統計情報>民間給与実態統計調査結果 (税務統計から見た民間給与の実態)>第9表 業種別及び給与階級別の給与所得者数・給与額

http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2011/minkan.htm

から辿ることができました。

弁護士単独ではみつけられませんでした。いったいどこにあるというのだね!!

ぷんすか。

**参考

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E6%95%8F%E5%A4%AB

「総所得金額等」の国税庁の説明

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y01.htm

↑この動画面白かった