今日は311なので、少しだけ。

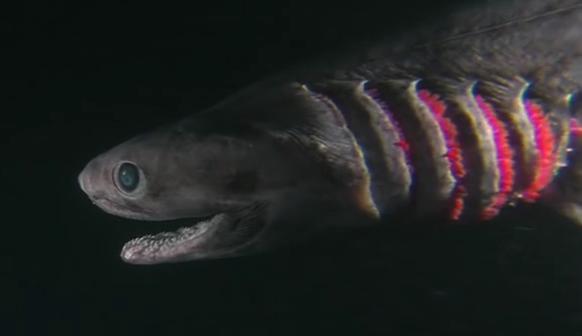

災害遺構で残されていた海の側にあった小学校。津波が来たとき卒業式の準備をしていたそうだ。ちょうど見学してた前のグループが当時この学校に通っていた子どもたちが大人になって集まってたグループっぽく当時の思い出話しなんかをしていた。

こちらは、いい年したおっさん組。中学生のときの同じクラスだったメンツ。といっても、自分なんかかは車の後部座席におまけで積んでもらって、滋賀方面に行くって聞いていたような気もするけど、いつのまにか福島になっていたぐらいの緩さの大人の修学旅行だ。

自然災害の力の強さを思い知らされる。

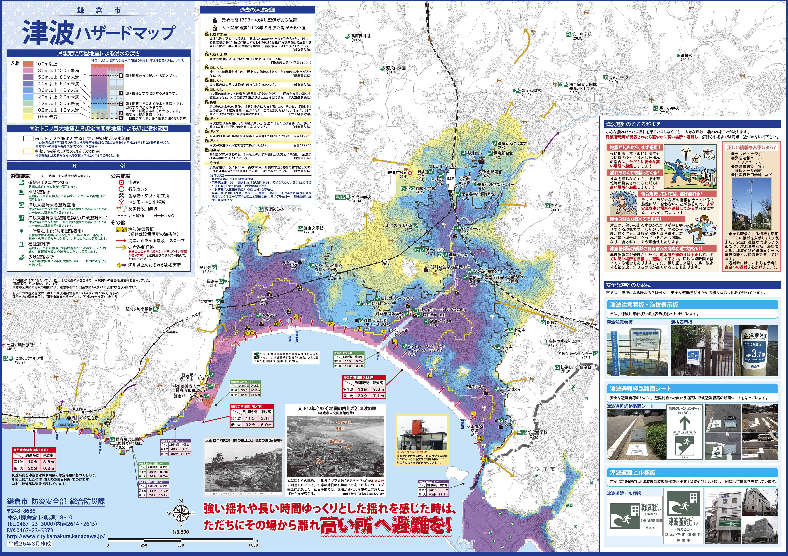

LOD2ぐらいの模型。あまちゃんの津波のシーンを思い出す。

津波前はこんなに住宅が広がっていたんだねと、しみじみ。

海岸付近には樹齢が高い木はほとんどなく、残っていても立ち枯れていた。10年経っても塩害がまだ残っているのかもしれない。家々は無い。

この防波堤が福島原発。両方近くまで行ったんだけど、これはどっちだっけ?

周りは更地になっていて、試験灌木栽培みたいなのがされていた。平方あたりで区切られていたのでどの木材が育つのかみたいな軽観察をしているようにみえた。葉っぱ見た感じ松材ではあるんだろうけど。

なんの写真だか忘れたけど、多分、現場付近の地面。こういう割れたばかりっぽそうな砂岩だの泥岩だの、丸くなった河原に落ちてそうな絶対同一の場所では存在しえない石がすべてないまぜになっているのを見て実に自然じゃない自然だなーと思ってとったんだとおもう。

あと、予約制なんだけど、東京電力がやっている原発事故資料館にも行った。直前の予約のときはうちしかいない感じだったんだけど、当日は他に3~4組居た。

説明を聞いていてなぜなぜなぜという疑問が浮かんだが、「何か質問はありますか?」と聞かれたとき、「ありません。」と言うよりなかった。なぜならそれはもう起きてしまった過去の出来事だから。

自分は小学校のとき原発がある柏崎で数年育っているので、原発に対する社会科見学的なものとかもしてるし、あと、まあ化学系の大学で放射線マークがあるような研究室にも居たので、普通の人より訓練と教育もうけているんで、偏見というか、まあ原発に対しては比較的ニュートラルなんだけど、なんていうかほんと駄目だなって思った。日本の悪いところが凝縮されてる感じ。

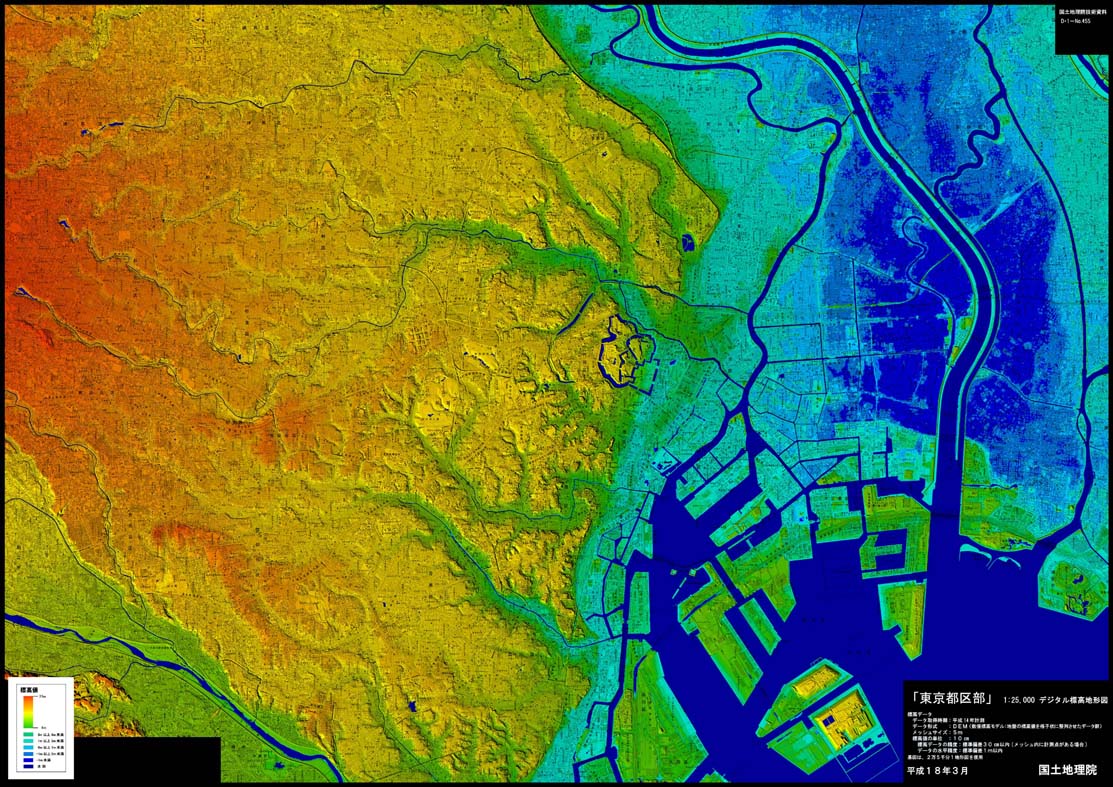

発災後、廉価なガイガーカウンターを買った。オムロンだかが出した5000円ぐらいの民生品。東京では数値が検出限界でほぼべたづきなので動くことはなかったんだけれども、せっかくだからと持っていったら福島ジェイビレッジについたあたりから車の中から雑に空間線量を測っても高い値を表示する。

これが福島原発の付近。

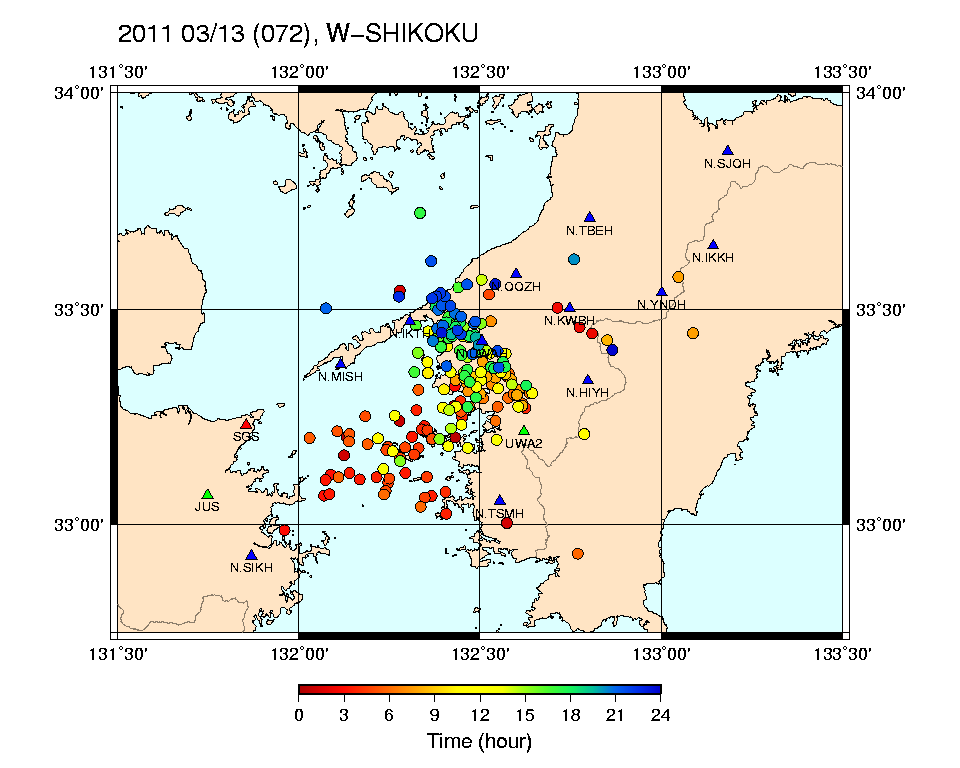

写真ではとっていないが、山間部で立ち入り禁止の普段が目立ちはじめたので雑に測ったら車の中からなのに3とか4に達していて、目玉が飛び出た。これが名高い浪江かと愕然。ほんの数キロ山を挟むだけで全然低い値になったりしてほんとうにパッチワーク状。震災から10年以上経過して次の半減期となるとセシウム137の30年なので、自分なんかが生きている間は難しいかもしれないなと寂しくなった。たぶんこれぐらいでステイブル。

さて、ちと過激なものいいになるかもしれないが、東京電力はスジとしては一回精算するのが禊だとおもう。少なくとも原状復帰は一民間企業には難しく、国営化して取り組むのがけじめでもあると思うし、財産を保全したまま、例えば劣後債券者である株主の解散価値を担保したまま事業継続するのはお角が違うんじゃないかなって。

水素爆発していない二号機が実は一番被害がでかいとか、あと一歩間違っていれば東日本全部だめになっていた本当に紙一重だったんだなって。しかも、そのセイフティがふるさとを人質にとられた現場作業員におっつけられた頑張りだけで乗り切っていて、ほんとなんていうか地獄の劫火に投げ込まれるべきもの。存命中は逃げ切れるかもしれないが、100年もすればつまびらかに晒されるコース確定だと思う。

原発を即時動かせという論がある。エネルギー輸入を考えれば自分もこれには賛成だ。

だが、古い原発オメーはだめだ。

そしてそれを運用する組織に信用がおけない。

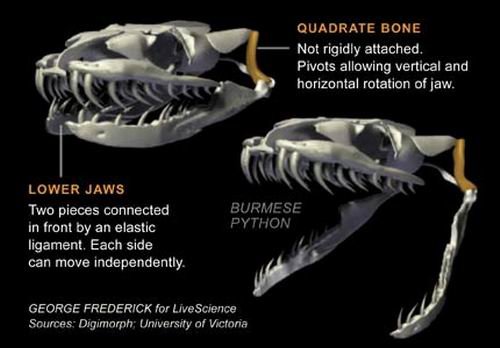

自分が小学生の頃、原子力建屋は分厚いコンクリートと分厚い鉄の格納容器で覆われているから、ジャンボジェットがつっこんでも大丈夫なんだと大人たちはうそぶいていた。実際は、原電が消失しただけでアウトだ。ベントもろくにできやしない。

ジルコニウムのケースで覆っているだけだし、地下ドレーンもドループもなくベタ基礎の上に原子炉をおいている。40年前はそれでいいよ?でも、なんでそれを現代も後生大事に動かしてるの???おじいちゃんそれもう減価償却終わってるでしょ!

「1970年代のアメ車を今でも大切に、ときよりオーバーホールしながら動かしているんだ!」ほほえましい。大切に使ってるんだなって感じがする。

でも、昭和期からずっとその車体でタクシーにしてます。あたしゃ、あの大御所演歌歌手ものせてたんだよってなったらおい待てってなる。エアバックもABSやオートクルーズ機能もなければ、そもそもエアコンやパワーステアリングすらないような時代の代物。そりゃ事故ったときに中の人が死ぬのは当然じゃないか。

正常系で終了したこともないものが異常系で強制終了して大惨事になった。

なんともいたましい。

電源喪失で炉心融解して、炉の圧力を抜くこともできずに、ベントが繋がっているから隣の建屋まで吹き飛んだとか、ほんと膝から力が抜ける。溶けたケースが反応を止める機構をもっているわけでもなし、炉が万が一抜けたときそこでスラッグに混ざって止まる機構もない。

日本はリスクヘッジは得意だ。官僚的な考えに陥れば自分の任期中に動いているものに手を入れてなにか事故をおこしてしまえば自己の責任が追求されるので、狂信的な前例踏襲主義になる。キャリア上のリスクヘッジを踏まえて工学的なリスクヘッジ、バックアッププランがないがしろにされる。

不確定要素が怖いから起きないという前提。

リスクアセスメントがまるでない。

万が一の事象がおきたらどのように被害軽減措置をおこないますか?というのが、ない。

「現場が対応するので訓練をします。」これしかやっていない。

原発事故はおこるべくしておこった事故。そしてさらなる大惨事と紙一重だった事故。

放射能も、エネルギーも距離の乗数で減衰する。たとえ核融合ができたとしても、未来は小型化、モジュール化するのが想定される未来だ。エネルギーも地産地消になると考えれば、贖罪もかね行政首都は福島におくべきなのかもしれない。