ぶっ壊れな昨今いかがお過ごしですか。春うららで桜がきれいですね。

アメリカ・トランプ大統領が日本時間の5日午後1時すぎに、すべての国や地域を対象に一律で10%の関税を課す措置を発動し世界に激震が走っています。日本には、日本時間の9日午後1時すぎから24%の関税が課されます。日本は来週にも電話会談できたらいいなーぐらいのおおらかな対応をしていますが、お花見で忙しいのでしょうがないですね。

アメリカの相互関税をどう考えたらいいのでしょうか。

日本という国からみれば、自縄自縛をしているようにしか見えません。大丈夫かいなと思うんですが、日本の最大の取引相手である以上、その影響は甚大です。

いったい何を考えているのでしょうか?

ありもしない理屈を探るだけになるかもしれませんが、なんとかにも3分の理などともいいますので理屈を考えてみましょう。

・マッドマン戦略

・ドアインザフェイス

・国家のガラポン

ここらへんかな?

マッドマン戦略

「非合理的で気まぐれだと思わせ、交渉の場につかせる」戦略です。ニクソン大統領、あるいは王政の時代でもやられていた伝統のある戦略です。

織田信長みたいに、無視できないほどの権力や武威があると、周囲は相手のきまぐれに付き合わざるを得なくなるので、無理難題に絡めて交渉を優位にすすめることや、忠誠心を量ることにも使えます。かぐや姫もやっていましたね。

跪かせて、股をくぐらせ、靴を舐めさるようなハラスメント行為をすることで、ボスとしてマウントが取れていること、序列の喧伝にも役立ちます。程度を間違えると、謀反をおこされて火をつけられるけど・・・。

マッドマン戦略でwikipediaを見に行くとトランプとプーチンがあげられていますが、そうれはそう。

この戦略を取るもの同士が顔を合わせると相性が悪いですね。例えば、今回の相互関税に中国は報復関税を直ちに選択しました。最大のライバルに「交渉の場につかせる」ことに失敗していますが、その他の国はトランプ詣でを始めるので、これで世界のチーム分けをしようとしているのかもしれません。

お猿さんも群れのボス争いのためにディスプレイという示威行為をするので、その時代からの踏み絵要求ですね。群れわけの選別が裏目論見かもしれません。

ドアインザフェイス

「無理難題で交渉を優位にすすめる」

最初に相手にふっかけることで、目標とする数字を超えるやり方です。

途上国の値段交渉なんかでもよくつかわれます。

50ぐらいの価格かなと思ったら、最初に100で要求しないと、50にならなかったりします。

「100でどうだ」「いや25だな」「じゃあ50で手をうとう」みたいな、あれ。

今回もなんの根拠もない(相手国との貿易赤字を2で割ったような数字)みたいな高めの数字をとりあえずあげつらうことで、相手が根拠に基づいた数字を出してくるのでそこから交渉、調整します。

現在5ぐらいのものを10に上げる交渉をするときに、10を最初に出したら6~7が落とし所になる可能性が高いけれども、24とか無理めの数字をあげておけば、ワンチャン12ぐらい取れるかもしれない。みたいな交渉戦略です。

でも、相場が未成熟であることとか相手をみてやらないと、スンって席を立たれて終わりです。

国家のガラポン

非常に浅慮であるとするならば・・・、旧態なラストベルトの復興のためには関税をあげて保護主義を強める必要がある。よそから物が入らないのであれば自国産業が息を吹き返すと考えた。まあ、全品目関税ではそれは達し得ないんだけど、そこは後から交渉していけばよいので、まずはふっかけた。

んー。だとしても怖いけどね。

そうじゃない遠謀深慮なパターンも考えよう。

そもそも関税をあげることにどれだけの意味があるのか?

現在4~5%程度の輸入関税を大幅にあげたところで、予見されるのは急激な物価上昇で、苦しむのは自国民。

かつての固定為替、貿易戦争時代ならいざ知らず、現代は現地生産に切り替えがすんでおり、二国間のEPA/FTA(自由貿易協定)、TPP(環太平洋自由貿易協定)、EUCU(欧州連合関税同盟)みたいに国家間の関税をなくすのがトレンド。いまさら関税をあげてもね?と首をひねらざるを得ない。

歴史をたどる。

アメリカで相互関税の大規模な引き上げは南北戦争の要因となった1828年と世界恐慌中の1930年。

つまり、アメリカは戦時モードに切り替えるべく物流に制限をかけた。

実際、この数年で失われた人口や経済を見ても、数十年後に、この数年は第三次世界大戦中だったと定義されていても驚かないぐらいのダメージがある。

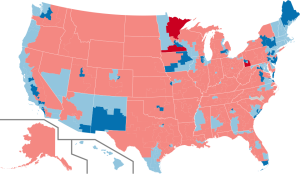

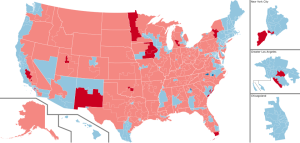

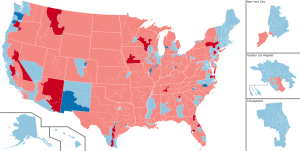

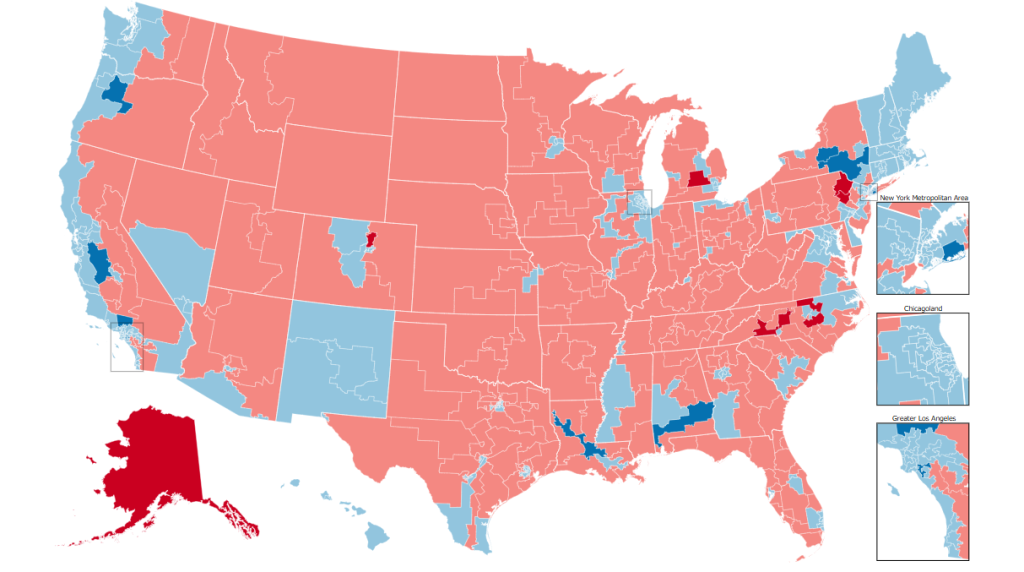

南北戦争は南北で発生したが、海運が主の自由貿易経済下では、経済格差は沿岸部と内陸部で発生する。これはアメリカや中国でもそう。共和党と民主党の支持基盤図の変遷を見てもうかがえる。政党指示が裕福度を表すものではないが、まあ、多分代替変数ぐらいにはなるっしょ。

House elections 2018

House elections 2020

House elections 2022

House elections 2024

https://en.wikipedia.org/wiki/2024_United_States_elections#/media/File:US_House_2024.svg

湾岸部かそうでないかは、ロジスティクスの観点で拭い難い経済格差につながる。

内陸部は鉱物資源や、農作物などの供給資源地にはなりうるが、先進国の労働法制、環境規制、流通コストを鑑み、他国からの輸入を比較優位で上回ることは難しい。

国家は土地に縛られるが、人や企業はそうではない。

さらに悪いことに、昨今付加価値を生んでいるのは、金融など、より無形のサービス企業郡だ。

アップル税やアマゾン税、ネットフリックス税などと揶揄される通り、圧倒的な資本力を持つグローバル企業は、国家の課税にも似た徴税行為がおこなえるが、国家は逆にこれらの企業に適切な課税を行う方策がなくなってきている。

従業員もどこにいてもよい、登記上の本社などケイマン諸島のようなタックスヘイブンにおけばいい。売上に課税しようにも、ポイントなど法定通貨を経由しないまま価値交換がなされる。これに課税することは困難だ。

溜め込んだ資産に課税するにも、株の等価交換などで簡単に出ていくし、美術品でフリーポートだし、キャピタルはフライトするし、あげくは暗号通貨なんてものまででてきた。交渉相手は国家ではなくなってきた。

だけれども、人は品質のよいものが多く、安く手に入る湾岸部に集まる。

つまり、国家が国際企業群や高等遊民に対してマウントを取ろうと思ったら、物の動きに制限をかける関税をかけるという選択肢で自縄自縛が選択肢にあがったのではないかと、下衆の勘繰りをいたすのでございます。

ま、何考えてるのか、わからんよ。

参考

狂人理論

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%82%E4%BA%BA%E7%90%86%E8%AB%96

アメリカ合衆国第37代大統領リチャード・ニクソンの外交政策の要として広く知られる理論あるいは戦略である。ニクソンおよびニクソン政権は、東側諸国の指導者たちに大統領が非合理的で気まぐれだと思わせることに腐心した[1]。ターゲットとした国家に挑発行為をやめさせ交渉の場につかせるために、アメリカがとる行動が予測不可能であると思わせるのがこの理論の骨子であ

https://x.com/Cathcath2424093/status/1908717331699925428

① 1828年「忌まわしき関税(Tariff of Abominations)」

•大統領:ジョン・クインシー・アダムズ(John Quincy Adams)

② 1930年「スムート・ホーリー関税法(Smoot–Hawley Tariff Act)」

•大統領:ハーバート・フーヴァー(Herbert Hoover)

•世界恐慌の最中に成立。

バフェット氏「トランプ政策評価」は噓 バークシャー声明

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN04E0R0U5A400C2000000/

「相互関税」にサマーズ元米財務長官「私なら抗議の辞任」、ノーベル賞・クルーグマン氏「完全に狂っている」

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250404-OYT1T50206/

トランプ政権 9日に相互関税を発動の方針 世界経済への影響は

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250406/k10014771431000.html

欧州連合関税同盟

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88%E9%96%A2%E7%A8%8E%E5%90%8C%E7%9B%9F