前回、前々回とお米と、アメリカ(米国)について書いたので、「米(メートル)」について書こうと思う。

米つながり。

ちなみにメートルの当て字の「米」ね。米 (m)、瓦 (g)、立 (L)。

と、思って、メートルでニュースみてみたんだけど、メートルのニュースなんてないよな。

4月から大学生になった子も多いとおもうけど、理系の大学に進学するとまず習うのがSI単位系なんではないだろうか?

アメリカとかで使われているヤード・ポンド法とかもあるけど、国際的な規格はSI単位系。メートル法。

NASAの火星探査機が落ちた理由が、ヤーポンとメートルを間違えたからみたいな話しもある。調べると原因はそれだけではないみたいだけど、まあ、実務ではヤーポンに向き合うと、トラブルもまま経験することになるので、完全には無視できないところ。国際通商では単位とても大事。

テレビやモニターのサイズなんかもいまだにインチだし、ゴルフなんかでも何ヤードみたいな言い方はいまだにする。

例えば、靴のサイズひとつとっても英国とアメリカで同じインチを採用しているはずなのにサイズが違う。

日本の25センチはUSだと7インチになって、UKだと6.5インチになる。メンズとレディースでも違って、レディースの25センチはUS8インチで、UKだと6.5インチになる。つまるところ、なんのこっちゃわからねぇって話し。

天下を我が物とするために、権力者が常々やってきたのは利便性ではなく、単位の統一と変更。

日本でも明治維新政府が、幕府の影響を削ぐためにいろいろやった。

前任者の全否定、キャンセルは世の常。

明治改暦もそのひとつで、不定時法(日中、夜間の1/6を1刻とする。夏と冬で1刻の長さが違う)から現在の24時間制の定時法に。暦も農業に適した太陰暦から太陽暦への変更した。

その中でも、尺貫法から計量法への変更も行われたのだが、これにはだいぶ苦労している様子がうかがえる。

度量衡法、尺貫法と併用1891年(明治24年)

から、

尺貫法の使用を禁止1951年(昭和26年)

メートル法完全実施は1959年(昭和34年)

まではだいぶ間、60年もある。

祖父の持ち物で、秤が新品の状態で出てきて、なんだろうと思ったのだが、尺貫法が禁じられる昭和34年直前に買ったのだろう。祖父らしい。

https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=1443897196672217090

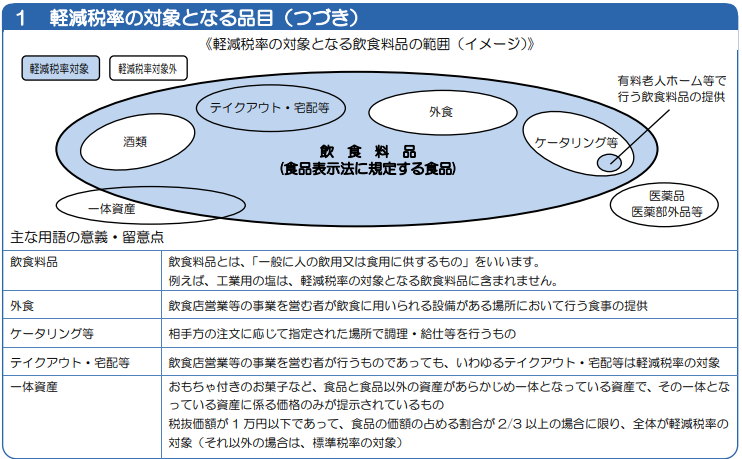

これなどを見ると、この資料が何年のものかはわからないが、

尺貫度量衡の製造禁止、昭和9年(1934年)

メートル法以外の使用禁止、昭和14年(1939年)

とあることから、少なくとも昭和初期にも完全切り替えをしようとして失敗していることがうかがえる。

無理もない。

明治24年の導入から少なくとも数十年は送らないとその単位を仕事でバリバリ使っていた旧世代が引退しない限り無理だ。

特に、建築物などに使われる単位となると世代を超えて単位が残る。

ホームセンターなどでは2×4木材が182cmとかあるいは364cmで売られているが、これは単に江戸間の1間が約182cmだからである。182cmが1単位になっているので、これを1単位にしていろいろ作ると、いろいろすっぽりハマるのである。

1間とか、1坪、1畳とか、民家から畳がなくなっても、お部屋が何畳という感覚は、伝統建築物がその単位で残る限り残り続けるだろう。だって近代工業製品である電車のドアだって182cmみたいな高さで未だに設計されるからね。メートル法にあわせて2mのドアとかだったらなんかそわそわするとおもうよ。

座って半畳、寝て一畳とか、半歩の距離とかみたいな、肉体に基づいたサイズ感は、家具の使い勝手や街全体にかかるものなので、北極から赤道までの長さを1000万で割った1メートルよりも、実感訴求力があるのはいたしかたないところ。

江戸期の江戸は、人口密集と物流から栄養状態が悪く、身長が低く平均で156cm程度しかなかったと研究されている。

・江戸間では一畳が176cm×88cm

・京間は一畳が191cm×95.5cm

で、江戸の一畳が小さいのも、こういった理由からだろう。

時代が進めば、もしかしたら洋式便器の高さが1単位になるかもしれない。

ちなみに国によって体格が異なるので、便器の高さは国によってだいぶ違うが、日本国内ではだいたい一緒。

というのも、日本人の平均身長は、ほぼすべての都道府県で数センチも差がないから。

茶碗一杯の量とか、ドリンクの標準サイズとか、そういう、淘汰されてもある程度残る単位っていうのは、生活に根ざしたものになるので、それが文化なのかなって思う。

まあ、だが、華氏(°F)貴様だけは許さないけど。

参考

メートル法

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E6%B3%95

メートル法になれましょう 昭和34年

https://x.com/intent/retweet?tweet_id=1443587526640369666

ちなみにこのメートル法の資料でもう1つ、見つけたことあるものがこちら(昭和初期)

https://x.com/intent/retweet?tweet_id=1443897196672217090

マーズ・クライメイト・オービター

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%BF%E3%83%BC

「NASAの火星探査機がヤード・ポンド法が原因で失敗した」という話は正しいのか?

https://note.com/celestial_worlds/n/nb77ea16bf253

US/UKサイズの靴は何cm…?靴の『サイズ』を徹底解説!

https://www.t-w-c.net/topics/detail/1225/

尺貫法とは? 歴史や計算方法、住宅建築での使い方

https://www.eyefulhome.jp/sodate/article/japanese-traditional-unit/

京間(関西間)とは?畳の寸法・サイズや江戸間(関東間)との違いやについて解説!

https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/other/kyouma/

ワインボトルの世界基準が750mlの理由とは

https://wsommelier.com/note/2024/12/06/post-844r/

明治改暦

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%94%B9%E6%9A%A6

江戸時代の男女の平均身長はどれくらいか。(2004年)

https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/purpose/library/reference/alphabet/5148/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E7%94%B7%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%9D%87%E8%BA%AB%E9%95%B7%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%8B%E3%80%82%EF%BC%882004