ひとことで言うと、現在の科学では累代すると純粋な母系か男系しか安定的に追跡することができないので、人類の継代観察の標準コントロールグループを途中で変えるべきではないから。

・・・と、ひとことでは納得できない人のためにいろいろ書く。

とてもセンシティブ案件なので、前段部分には理解に必要そうな、ある程度コンセンサスのとれている科学分野の辺縁的な知識を記載し、それを踏まえ後段に推論や私見を書く。歴史文化史的側面や、あるいは宗教についてはここではできるだけ触れないようにする。言及しないことで不満を覚えるかもしれないが、そのような意図はなく、ここではあくまで科学的な側面からの追求であるのだとご容赦いただきたい。

あるいは、その逆に、血統や出自によって何かが決まることは優生思想ではないか、など忌避感を覚える人がいるかもしれない。優生思想と優生学は別のものなのだが、不幸な人類史などを持ち出して科学とは別のレベルで感情的に納得できない人もいることだろう。あるいは遺伝や統計的には理科の素養が必要になるので人によっては理解が難しいかもしれない。ここでは近代の権威争いの権勢史とは離れ、自然科学史、分子生物学的な観点から論建てをするつもりだ。

参議院選挙の候補者で女性天皇や女系天皇でもいいという主張があった。

文化史的な側面から男系男子でなければならないという逆の主張もあった。

エクスキューズが長くなったが、なぜ皇統は男系男子でないとだめなのか。

科学的な側面をあげるので議論の一助になれば幸いである。

気候について

・地球の地軸は歳差運動により2万6千年周期で傾きが一巡する

・地軸の傾きが変わると海流や気候が変動し植生が変わるため動植物の生息域が変動する

・地球の気候は長期には氷期と間氷期を繰り返す。現在は間氷期。

・最終氷期は11.5万年前に始まって1.17万年前に終了した。

・最終氷期最盛期は21000~20000年前でその時期の海水面は現在より約-100m低い。

類人猿について

・ホモ・エレクトス(北京原人)70万-30万年前

・現生人類ホモ・サピエンスはアフリカ中央部で20万年前にルーツ

・小型ホモ・フローレシエンシス 10万-6万年前(インドネシア)

・ネアンデルタール人(3万年前まで)、デニソワ人(1万年前まで)と現生人類は一部混血

噴火について

・7万4000年前のインドネシアのトバ火山の破局噴火(火山爆発係数VIE8)

・25,700年前ニュージーランドのオルアヌイの破局噴火(火山爆発係数VIE8)

・北海道破局噴火VIE7:支笏カルデラ(BP44000)、屈斜路カルデラ(BP39000)

・九州破局噴火VIE7:姶良カルデラ(約2万9千年前)、鬼界カルデラ(約7300年前)

・VIE8の噴火では地球規模で大量絶滅が発生する。デス・ストランディング(と言いたかっただけ)。現在の遺伝子多様性からトバカタストロフで生き残った現生人類はわずか数千ペアと推計されている。

・VIE7の噴火では地域の大量絶滅が発生する。アカホヤ鬼界噴火の火砕流は山口、四国にまで到達。九州側の縄文人は全滅したとされる。

日本列島への人類の流入と海水面について

・2万年前の最終氷期最盛期で海水面は最大120~130m低下

・海水面低下7000年前は浅底の瀬戸内海は陸地

・対馬海峡、津軽海峡は深さ130mあるので本州が確実に陸続きは30万年以上前

・津軽海峡は最終氷期最盛期において2~9mごく短期間陸橋が成立した可能性はある

・対馬海峡は最終氷期最盛期でも幅10~15キロ深さ10m程度の水路状に残ったと推定がある

・6000年前の縄文海進時には海水面は約+8m上昇

・1万5千年前の縄文時代に九州方面から日本にたどり着くには最低10キロ以上の航海技術が必要

・神津島や北海道の黒曜石が本州の縄文遺跡から出土(航海技術の傍証)

・日本人の流入は縄文期、弥生期、古墳期におこなわれた三重構造説が有力

遺跡と文明について

・最古の農耕テル・アブ・フレイラ(現シリア)1万3000年前

・ギョベクリ・テペ(現トルコ南部)1万年~8000年前

・メソポタミア8000年前

・エジプト文明(エジプト先王朝時代)5100年前

・黄河文明9000年前

・長江文明9000年前(1.6万年前栽培前段階)

・縄文時代16000年前

・青森県三内丸山遺跡は栗栽培、定住大規模集落。縄文中期5900~4200年前

・日本列島では縄文後期ごろに稲作開始(イネゲノムから栽培原種は長江流域)

・九州吉野ヶ里遺跡は弥生時代

メンデル遺伝の法則とY染色体とミトコンドリアについて

メンデル遺伝の法則の基礎。

オスメスがある両性生物は互いの遺伝子を半分ずつ受け継いだ子孫をつくるが、その際、同じ染色体上にある遺伝子はメンデル則に従い交配する。

親の遺伝的特徴を子どもは継ぐため遺伝的特徴は継承するが交配しているため、まったく同じではない。

しかし性染色体についてはメンデル則に従わない。

メスはXX接合体だがオスはXY接合体。

オスの性染色体は対となるペアがないので交配しない。

ホモ・サピエンスの場合は23番目のY染色体は父系からのコピー染色体となる。

息子のY染色体と父方の父方の父方のY染色体は同一のものとなる。

他方、女子のXX接合体はXとXで同形なのでメンデル則に従い交配する。娘のX染色体と母の母の母のX染色体とは交配するため性染色体であってもX染色体からは遺伝的純系は追うことはできない。遺伝的に近しいと言うことはできるが、同じではない。

ミトコンドリアは真核生物の細胞と共生している細胞小器官である。

対象の生物の持つDNAとは別にミトコンドリアDNAという別のDNAを持つ。

胚の元となる受精卵は、細胞分裂の元となった卵子から続くので、母方の母方の母方であれば、ミトコンドリアのDNAはまったく同じものとなる。人のDNAからは母系の遺伝的純系を追うことができないが、ミトコンドリアのDNAを使えば母系の純系は追うことができる。

母系でも男系でもない場合は、世代数が離れすぎると交配による置き換えが多すぎるため遺伝的系統を追うことは困難。

遺伝的影響は世代を追うにしたがい1/2、1/4、1/8、1/16、1/32と乗数で希釈される。

10世代遡れば1024人のご先祖がおり、100代も遡れば10の30乗(126穣)ものご先祖がいることになる。

現在の日本人の人口は1億2000万人だが、卑弥呼の時代には2~300万人(3×10の6乗)、関ケ原の時代(1600年)に1200万人、1700年頃の江戸時代で2500万人ほどだったと推計されている。

つまり、ご先祖様はかなりの数どこかで重複している。

たいがいは親戚であるが故、数十代も遡ると遺骨があったとしても現代の科学では遺伝情報からは本当にご先祖であるかは判別できないのである。

いまの科学では10の30乗も居るご先祖のうち、純粋な母系か純粋な男系のご先祖しか追うことができない。

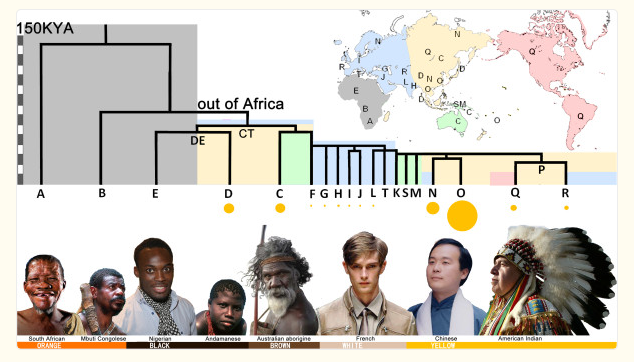

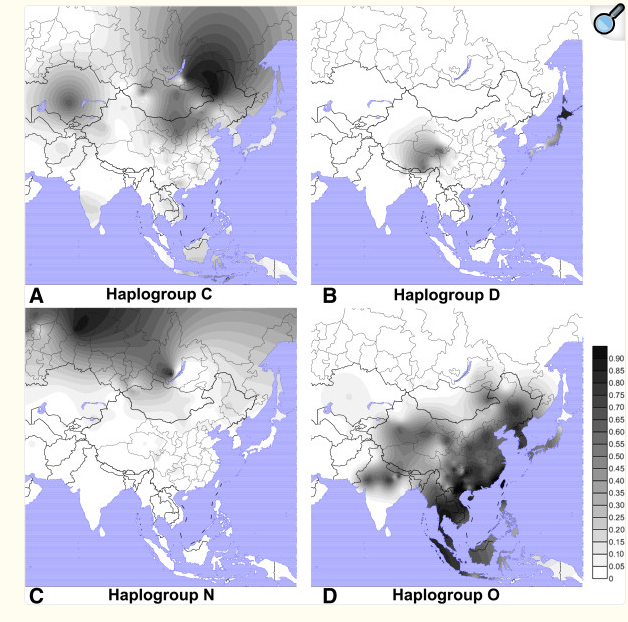

Yハプログループ、ミトコンドリアハプログループ

DNAの転写ミスで変異がおきることがある。

人の場合、2億5千万塩基対からなるが、わずか数文字が変わっただけで、目の色や肌の色が変わる。

7万年前にわずかなペアからスタートした遺伝子群は、少しづつ変異を重ね系統をつくっていく。

人間の場合1万~数千年スケールで、そのオリジナルグループからは枝分かれ(フォーク)した別グループと呼ぶべきものになることもある。それがハプログループだ。

変異はその子グループや孫グループにも引き継がれるので、順次派生していくことになる。

Yハプログループやミトコンドリアハプログループを調べれば、どの時代で分岐した兄弟系統なのか、追うことができる。

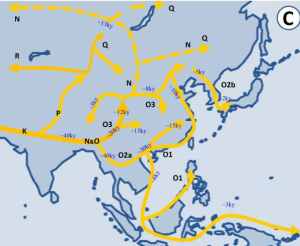

図:Inferring human history in East Asia from Y chromosomes より

ここからは推論、私見

人類史について言えばトバ噴火で滅んでるので7万年よりこちら側だけを考えればよい。日本列島への人類の流入については、陸続きになった可能性のある2万年前だが、7000年前の鬼界噴火で南側は滅んでいる。間氷期に入り島国と化した日本は遠洋航海技術が発達し稲作が伝来するまでの約2000年前と朝鮮半島経由の古墳時代がメインとなる。

日本の皇室は人類史上最も長く男系男子で継代観察がなされている系譜である。

日本で現存する最古の家系図を持つ家系は皇室ではないが、日本で最も身元が確かな一族であることは間違いない。

衆人環視がなされてきただけでなく、陵墓も残っている点も大きい。

技術革新があり縄文人からもDNAが採取できつつある。様々な理由で天皇陵とされる前方後円墳などを暴くような調査はなされないだろうが、保管されているというのは非常に重要だ。

人類の100代の継代観察の集大成でなお今も続いているのは驚愕に値いする。

分子生物学的にはYハプログループが途中で別のグループになることはない。

しかし、Yハプログループが途中で入れ替わることは社会生物学的にはありうる。養子や托卵、嬰児すげ替えなどいくつかの可能性がありうる。

男系が絶えてしまったため先帝と4親等以上離れた継体天皇(507年)や、戦国時代、葬儀もままならなかった後奈良天皇(1536年)、後柏原天皇(1521年)。江戸幕府の大政奉還と遷都があり幼帝で即位した明治天皇(1867年)など幾度となく危機はあった。だが、それも含めて傍流を追えばどこで何がおこったのは検証可能だ。エビデンスなにそれと対極の世界。

男系を追跡していたのに、もし世代を重ねる途中でYハプログループが変わっていたら、それはそういうことだろうが、だがそれを含めて人類史だと思うし、これを同じような経過観察するためには、家系図的な系譜の記録と、1000年以上もの継代が必要となる。

皇族のハプログループは今のところ秘匿されているが、源氏平家含め数多ほどの傍流を産んだと考えると日本人で多くの割合を占めるハプログループのどれかであることは間違いない。

日本人に見られるYハプログループを現代日本人に多い順に下記に軽くまとめる。

Dグループであれば、皇族が稲作と共に弥生時代などに伝来。

Bグループであれば、中国南部、ハワイ、南米までの縄文海洋系。

M7グループはBよりも更に古く幻の大陸スンダランド。

Gグループは中国北部で枝分かれしたグループ。

Aグループ。シベリア側からの流入組。

N9グループ。カムチャッカ

Fグループ。東南アジア。海洋民族

Zグループ。シベリアから北欧まで。

M8aグループ。中国漢民族

Cグループ。中国北部

DeNAのサイトから並べて見てるんだけど、あれ、このサイトO2bがないな・・・?

イネゲノムは長江流域なのでチベット側から稲作とともに来たのならDグループ。

ポリネシア系の航海技術とともに渡来した最古期の海洋縄文人をルーツならBかM7グループ。でも国譲りの神話からするとこれはないかな?

北のハプログループとなると、黄河流域組なので、栽培原種でいうと稗や粟など。どちらかというと坂上田村麻呂にやられた側で皇室でない側ではないか。

中華の王朝交代に伴う大量流入。商とか殷、古墳時代などの流入であれば中華系であれば、蘇我氏や秦氏のような技術伝来時に日本書紀、古事記編纂時にちょっとやった可能性がある。

もしかしたら膠着語という日本語の言語特性からすると、中央アジアやバイカル湖周辺のアルタイ系でもっと古くNとかZとか。

卑弥呼の時代からやってることは変わらない。

桃を全国から集めて評価して、美味しいやつを増やして下賜する。おっと、これ以上はまずいから辞めよう。皇室が少ないから男系男子が現実的ではないというのは本末転倒だとおもう。

日本人のY・mtDNA系統分布とハプログループ研究

最後にChatGPTくんにDeepリサーチかけさせてそれを軽くまとめてもらったので追記しておく。

日本人男性のY染色体ハプログループ分布を見ると、弥生時代以降に渡来した大陸系集団由来のO系統(特にO1b2)が優勢ですが、縄文人由来のD1b(旧名D2)やC1a1も一定数存在します。実際、鳥取・青谷上寺地遺跡(弥生後期)の出土男性骨のゲノム解析では、O1b2系統とともにD1bやC1a1といった縄文型ハプロタイプも確認されており、現代日本人に見られる大陸系と縄文系の混合型構成が示唆されていますpref.tottori.lg.jp。また現代の調査では、大和民族ではおおよそO系優位ながら、東北や沖縄の一部ではD系(縄文系)が高頻度となっています。母系(mtDNA)の分布では、ハプログループD4・D5(東アジア広域に分布する系統)が約40%と最多で、次いでB群(約15%)、南方系とみられるM7a群(本州約7.5%、沖縄約25%)、北方系N9群、稀に欧州系などが挙げられますterumozaidan.or.jp。これらのハプログループ構成から、日本列島は縄文人(D, C, M7など)と弥生系渡来人(O系統)の混血によって形成されたことが裏付けられます。

参考

一応あれこれ調べて書いたんですが、Chat GPTに数字の校正をしてもらいました。

図 2: 機械学習による日本人集団内の微細遺伝構造の可視化

https://research-er.jp/img/article/20250718/6879eed79ae7e.png

https://research-er.jp/articles/view/146584

最終氷期の海水準変動に対する日本海の応答

-塩分収支モデルによる陸橋成立の可能性の検証

https://www.kyotofu-maibun.or.jp/data/kankou/kankou-pdf/ronsyuu7/1nakagawa.pdf

最終氷期の海水準変動に対する日本海の応答-塩 分収支モデルによる陸橋成立の可能性の検証

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaqua1957/37/3/37_3_221/_pdf

DeNAがDNA解析!日本人の祖先のルーツをたどる

https://dena.com/jp/news/3157a/

パレオゲノミクスで解明された日本人の三重構造

https://www.kanazawa-u.ac.jp/rd/96414/

Inferring human history in East Asia from Y chromosomes

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3687582/#:~:text=paternal%20Y%20chromosomal%20and%20maternal,specific