お店に悪いから現金で払うとか、クレジットカードぐらい使わせろという意見が今更ながら盛り上がっているみたい。

今ね、土日にあったお祭りの会計残務をしてんだけど、二日間で奉納がざくーっと5~60万集まって、そして支払いで一瞬でなくなっていくんだよ。それ以外にも、お店のハンコを押されただけの超地域通貨の模擬店券の集計とかしにゃならんし、いろんなお店に支払いに回ったり、掛取りしたりと、超絶なアナログ作業がこれからまっているのだよ・・・。

まあ、つらつら思うところを書くよ。

決済手数料

クレジットカードで支払うと3~15%ぐらいの手数料が発生していて、その手数料分を店舗が負担している。

例えば1万円の支払いをしたら、現金で払った人とカードで払う人には最大で1500円の差が発生していることになる。見えなくなっているだけで消えるわけではないので、10,000円のお肉を食べたつもりがその実8500円のお肉だったみたいな話し。

クレジットカード会社はその価格差をお客さんに転嫁することを禁止しているので、その違いにお客さんが気がつくことはないし、そのお店の決済手数料が何%になっているのかもわからないようなっている。

その昔しは、焼肉屋さんの手数料と風俗店の手数料が同じ10%台後半だったと聞いたことがある。そのお店の決済手数料をいくらにするかはカード契約会社の腹積もりひとつで決まって、なにやら裏ぐらい時代があったとかなんだとか。

デフレになって経済成長が低迷している現代。小売業界の経常利益平均は上場している企業でさえ3.95%しかない。お客さんのすべてがクレジットカードによる支払いになったと仮定した場合、どこかで転嫁しないとやっていけなくなる。何回もいく予定のちいさなお店を育てたいなら現金払い1択だよ。それか、同じ商品でも相場より10%ぐらいは高くてもいいよっていう気前のよさが必要。

お店側のトラウマ

むかし、商店街のお店とかでもスイカとか使えたらいいなーと、いろいろ動いたことがありましたが、結局は頓挫してしまいました。まあ、むり。

リーダーのリースに20万とか、そのために専用電話回線をひかなきゃいけなかったり、経済的合理性はとことんなかったので無理もない。カードの普及率も欧米に比べると圧倒的に低いし、そんなにお店側が機会損失を被らないということもある。

クレジットカードの普及率が中途半端なんだよ。

カードを導入したとしても、結局キャッシュディスペンサーは設置しなきゃいけないんだから、お店からしたら手間の軽減にはならないどころか、逆に手順が増えて、従業員教育がおっつかない。いまだにカード操作は正社員だけにしているとか、そんなオペレーションのところもあるよね。

店舗側がカード社会に対するトラウマを多く抱えているので日本がカード社会になることはないとおもうよ。

お札や硬貨なんていう古臭いソリューションをつかわせるな

「えっ、まだ現金つかっているの???」という意見はわからなくもない。実験した人がいたけど、都市部なら現金をつかわずに生活できるようになってるし。

わずか5年ぐらいでモバイルが進んで、レジが進化して、タブレットだの、レジにICカードの読み取り装置と、お釣りまで自動で計算してでてくる総合レジが普及しだした。ぴってやれば、決済できるの便利だよね。

うちの100歳ぐらいのばーちゃんはナナコカードオンリーで生活している。、お釣りをだしたりするのにまごついたりすることもない。ログで管理もできるし、IC決済はお年寄りにこそ優しい。

販売価格統制と卸価格

卸元が小売店に販売価格を決めるのは独占禁止法で禁止されている。しかし、我が国にでそれは形骸化していて、コモディ化した商品をいくらで調達できるか、またそれを幾らで売っていいかというのは優先的地位によって決められている(ようなものだ)。

例えば缶ビールの粗利はとても小さく、ビールのみのお客がカード決済などで決済するのが常態化すると、商売をしているつもりが赤字になってしまうようなことがある。

かといって、どこでも買える商品の販売価格をあげてしまうと、競争力が低下するので、売価をいじらずに調達力のほうで差がつけられるチェーン店、量販店が圧倒的優位になる。

チェーン店のなにが優位かというと、資本力である。

資本力はあるのに地域資本に投資してくれない。チェーン店は奉納もくれないし商店街費も払ってくれないのでぶーたれたい。街路灯や防犯カメラの地域インフラにフリーライドとかして、知らんぷりなんだ。ぶーぶー。

ま、コンビニひとつとっても、積極的に関与してくれたりする協力的なチェーン店もあるので、一概に言うのはよくないけど。

支払いサイト

カードで支払われると売上がお金にかわるまで時間かかるからダメなんだよっていったら、じゃ、サイト60日でも回るように組めばいいだけじゃんと言われたんだけど、役務就労とか業界が違うところだと分かり難いかもしんないけど、仕入れが発生する商売で現金仕入れなのに売上が掛けって死ねるんよ。

小売や仲卸は盆暮れに需要が集中したり、夏枯れ冬枯れの2、8というぐらいにはどのお店も繁忙期、季節要因が大きい。いま話題の築地魚河岸は一年の売上を年末年始だけで半分売り上げるみたいな世界だそうだよ。

ここで、仕入れと支払いのサイトが大きくずれると資金手当大変だよね。

大規模建設工事とかで、作業開始から支払いまでが数年とかにまでなってくれば、売上を債権化して借り入れとかできるのかもしれないけど、まあ、飲食店とか仲卸とかにゃ、支払いと仕入れのサイトが微妙にずれるって死活問題なのさ。

総資本回転率

なぜか、とんで、総資本回転率のお話。

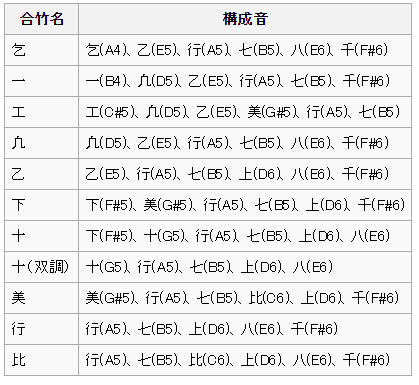

中小企業庁の資料から。

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/zaimu_sihyou/download/H18zaimu_sihyou_youshi.pdf

で、飲食・宿泊業の総資本回転率は業界平均で1.7。

これは何かっていうと、1000万の元手があったら、売上が1700万ぐらいが平均だよってこと。

このうち0.8%が経常利益になる。

ちなみに一番高い、情報通信産業は総資本利益率は3.5%もありよる。

経常利益っていうのは、売上から原価や人件費とか販売管理費、営業外収益とかを引いた利益のことね。

1700万ぐらい売り上げると13万6千円が利益として残るよってこと。

ここから、臨時収入や損害などで発生した営業外の特別損益を足し引きして税金払ってねって額。

経常利益で、13万しかのこんないのに、ま、カード決済を導入して吸収する体力は普通はないわな。

利益、ばかみたいにめっちゃ少ないよね。

そのなかでも外食飲食は自己資本比率が1.4%しかないんですってよ。そりゃ潰れまくるわ。

正直、充分な資本があるなら、商売なんかしないで国債とかの金融商品にして寝かせてたほうがお金が増えるのもリスクも少く利益もでかいみたいなことになってしまう現状はちょっと未来を考えると悲しい事態だよね。

時間があるひとは金融業界の付加価値生産額と、他の産業の生産額の分散から偏差値計算してみると面白いことがわかるよ。

技術の進歩

資金送金法がようやく改正された関係でデビッドカードとか、スマフォに挿して決済できるsquareとか、小口の決済、送金方法などヴァリエーションが増えて、ちょっとだけ国内でも導入しやすくなってきているね。

正直ね、お金とかは国が管理流通させるものなんだから、はやいところ中央銀行が貨幣や硬貨にかわるマイクロペイメントに耐えられる電子マネーを流通させろと強く思うんだよね。ビットコインは通貨です。ポケコインは通貨ですとかやってる場合じゃないんだよ財務省。銀行もブロックチェーンのハッカソンなんかやってる場合じゃないだろうさ。

現況をみるかぎり、日本は店頭はクレジットカード社会じゃぁないんだよ。IC社会になる可能性は充分にあるけど。

なぜなら、クレジットカード社会じゃない代わりに、銀行ATMがめちゃくちゃ進歩してる。

どこでも現金が下ろせる。というか銀行だらけ。郵便局のATMもあれば、あまつさえコンビニにまでATMが置かれる時代になっている。ほら、結局、一番儲かるの金融業だから・・・。他が利益あがんなくても、カード使わせてフローリッチになればそれだけで本業外収益を賄ってあまりあったりするんよ。

だから、カードがつかわれているところではカードを、現金がつかわれているところでは現金を使うのがいいとおもうよ。お店に損をさせてやろうとか、身銭切ってでもお店に得をさせてやろうとかは考えなくてもいい。

うちはネットショップとかやってるけど、ネットショップでカード決済じゃない人とかも居るんだけど、それはそれで色々大変だからね。提供されている手段で決済をすればいい。

家電量販店やネットのショッピングモールですら自社のカードをつくらせようと躍起になっているのはそっちのほうが儲かるからなんだよ。あちらこちらがATMだかけなのは、それが儲かるからなんだよ。

カードはこんなに便利なのに、なんで店頭でカード決済させてくれないんだ!というのは、そういう社会だからとしか答えられない。一部のお店を除いて経済的合理性がないか、継続性がない。

ま、古典落語でもよく出てくるけど、掛取り(現金の支払い)は、盆と暮れの年二回だけみたいな、現金そのものが出まわりもしない究極の信用社会っていうのもありだとは思うけどね。

もとねた

クレジットカード払いをするとお店に手数料がかかるから使わないようにしている…という意見に対して、私の持論を書いてみた。

http://cards.hateblo.jp/entry/cardbarai-omise-warui/

カードを持ってるのに現金払いを好んで使う30代の友人に、その理由を聞いてみた。『なぜクレジットカード払いを使わないのか?』

http://cards.hateblo.jp/entry/card-hoyu-tsukawanai/