私の父はかつては外国人労働者だった。

もう数十年も前の話し。日本人があまり国外で働くというあまりない頃の話しなのだが、文化も風習も違う国で外国人として働くというのはなかなかに大変なことである。

今では考えられないけど当時はまだインターネットもなく、ちょっと国際電話をしただけで月の電話代が十万円を超えたこともあった。FAXも国際送信するためには、いちど日本の会社に送ってから手配してもらわなければならなかったし、飛行機代も今じゃ考えられないぐらい高かった。世界はいまより広かったし遠かった。

まぁ、主には英国だったからなおさらに遠くに感じただけなのかもしれないが。いまはロンドンで白人の割合が50%を切ったとかいう報道みると、ちょっと信じられないよね。まだEUとかができる前、あちらでは電車に乗ってても有色人種は自分ぐらいしかいないなな割合だったんだけど。伝統に対しては頑固な価値観をもつ英国人がそりゃブリグジットとか強行するのもわかるわ。

当時は州都クラスの街でも日本人なんて数家族もいしかいなかったし、アジア系もまだ返還前の英国領だった香港チャイニーズぐらいは居たけど、外国人って、あとは中東系ぐらいしかいなかった。香港の悪ガキどもが公衆電話のガラスとかを割ってキャッキャしてた時代から、あれからまだ1世代も経ってない。先週、ドイツのハイデルベルク大学(ドイツ最古の大学)から日本に留学に来ている子と打ち上げの席で隣になって今は便利な時代になったのぅ、みたいな、そんな懐かし話しをしてて思い出したので書いてみた。

入管法改正

改正出入国管理法(入管法)が改正された。

つか、報道みてても何がどう変わるのかさっぱり書いてないのがちょっとメディア死んでるなと思う。e-Govの法令検索も改正部分はわかんねぇし・・・。どこがどう変わったとか、いったい何みりゃいいんだろ??詳細とか要約どこ???

偏向的な断片的情報からしか語れないけど、労働集約産業から抜けようっていうタイミングで比較的安い労働力を入れちゃったら、産業構造の転換の抑止につながる。これは、よくないよね。

単純労働で人を雇うより機械のほうが安いとなれば、設備投資とか無人化が進んで余剰労働人口が別産業に移って社会がちょっと進歩するのに、安い労働力を手当できちゃったら産業寿命を終えたゾンビ産業まで延命して、産業の健康寿命を終えた要介護企業だらけになる。外国人労働者は就労ビザで処理すればよく、穴をあけるやりかたは関心はしない。設計はシンプルにしておけってやつだ。

今回の改正に含んでいるのかわからんが、無戸籍在日四世みたいな見てみぬふりをしてきた制度上からこぼれ落ち続けてきたものの手当や、前回の一部改正で投資・経営査証を使って日本の医療保険制度が悪用されて、経営者の親族枠で来日し高額な医療費の持ち出しが出ている問題、船舶観光上陸許可が緩和されて行方不明者が多数出ている問題、そういうのが手当されるならわかる。でも、技能実習生との話ししかでてこんのぅ?それだけなのかい??

入国管理局を庁にあげて、あとは省令で定めるってなってて、把握している人が存在しないパターンなのかな?白紙委任なのかもしれないけど、うん、もともと官僚行政じゃん?政治家が現場を知ってるともハンドリングできてるともおもえんのでしょうがないのかも。でも、何がどう改正されるのかぐらいはわかりやすところに出しとけよ。メディアもなおさらちゃんと仕事しよ?

移民

移民について、そもそも日本人というのは、義務教育などを通してかなり暗黙的な価値観や背景を同一にしていて、村社会に軋轢が生まれることは目に見えている。よくもわるくも村社会だ。

自分の中では文明国とそうじゃない国の線引には明確にひとつの基準があって、道を歩いてて、うんこしている真最中の人と目が合うような国とそうでない国だ。あと、道沿いになんらかの死体が転がっているのに平然とした社会とか、ちと、なんていうか、それがあたりまえだった世代が急激に発展してキレイなおべべを着るようになっても、現代日本人と価値観があうのには、なんというか、それで育った世代を超えないと無理なんじゃなかろうかと思う。

あと、日本の社会は、公共的につかわれている地域の公共物にみえるおおよそほとんどのものが税金で賄われ提供されている物だと認識されがちだ。でも、自分もおっさんになって地域にかかわるようになってから気がついたのだけど、公共インフラとされている駅や橋、公園、道路、街路樹、街路灯などなど、歴史的には実は篤志家や町会などによって提供されたり管理されているものも実に多い。特に戦後まもなくの頃からはこういう提供物によって地域がつくられた背景がある。無自覚なフリーライドを容認するのも、ゲストだからか仲間だからかなのだと思うが、ゲストでも仲間でもなく、どこかのだれかの利己的利益が動機により誘致されてきたとなると、こういう暗黙的な篤志家の善意が壊れかねない。これ、結構、地域力の源泉で、この生態系が壊れると、たぶん税率をどこまであげても賄えなくなり、今度は国内での徴用が必要になったりするじゃなかろうか。社会を壊して人頭税時代からやりなおさなければいけないなんてばかげたことだと思う。

外国人の権利と契約

これはなんか変な方向に議論が行ってるよね。労働は労働者と雇用者の契約が前提なのだから、外国人だからとか、技能実習生だから奴隷的に扱われるとか、そういうのは許されちゃならないよ。前提条件が破綻してたり、著しく不公平な雇用契約を敷いているのであれば、それを仲裁や監視管理するのが監督行政でしょ。しないなら辞めちまえよ。機能するところをつくろう?それが庁化?ほんと、なにが変わったんだか、変えようとしているんだかわかんねぇけど、機能してないのはわかる。

間違ってたらご指摘いただきたいのですが、20万人以上いる技能実習生のうち亡くなられる方が年間20人強ということは、死亡率(人口千人あたりの死亡者数)は、0.1人となるはず

https://twitter.com/adachiyasushi/status/1070712416508567552

なんか、Twitterで炎上してるのを見かけた。リプライもよくわからん事になってる。

技能実習生の20万中69人が死亡していて、そのうち12人が労働中の死亡だそうな?

いろんな数字が踊ってて、何が正しいのかわからんので調べて計算してみた。

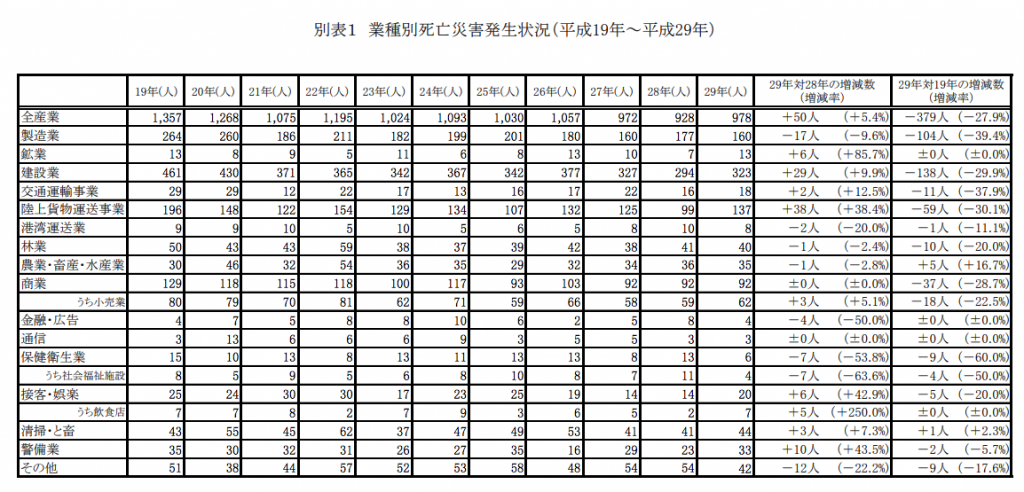

平成29年の就業人口6725万中、過去三年の労働死亡災害は2,878人。技能実習生257,788人中12人と比較すると8.6%技能実習生のほうが死亡災害が多いようだ。

0.00428%:0.00465%

日本の就業人口6,725万のうち、過去三年の累積労働死亡災害は972+928+978=2,878人

0.00428%

技能実習生257,788人中12人の労働死亡災害

0.00465%

全体より技能実習生のほうが8.6%ぐらい高いね。

技能実習生の死亡者が仮に11人だったと0.426になって逆転するので、まぁ、ようやく統計上有意そうな数字が出た。よかった。

足立さんは日本人の労働者の死亡率を15〜64歳あたりの0.5とざくっと計算しているけど、多分農業とか介護分野の技能実習生には女性も多くいて女性の低年齢の死亡率は0.2ぐらいと男性と大きく異なるので、この死亡率前提の数字が読み間違ってたんじゃないかな。

※ はてなブックマークのコメントで最初、全産業でみないで製造業限定の死亡災害の人数で計算しちゃって8.1倍違うって書いちゃったけど、そこまでの差はなかった。なんかおかしいと思って、計算しなおした。

2018年 10月で、

15歳以上人口 11,104万人 15〜64歳 7,544万人

労働力人口 6,888万人 15〜64歳 5,991万人

平成28年の労働災害による死傷者数は11.7万人

うち過去三年の累積労働死亡数は972+928+978=2,878人

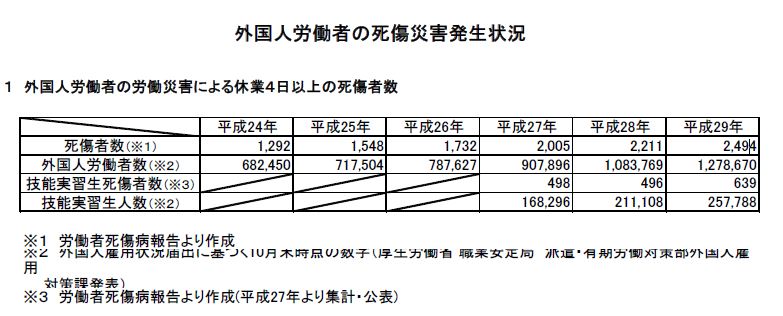

労働災害のレポには外国人労働者の死傷災害発生状況ってまんまな項目がある。

平成29年

死傷者数 2,494

外国人労働者数 1,278,670

0.195%

技能実習生死傷者数 639

技能実習生人数 257,788

0.248%

同じ外国人労働者でも技能実習生枠のほうが死傷災害にあいやすい職場、産業なんだろうね。

というか、死亡災害と死傷災害にわかれてるんだけど、どう違うんだろう?

死亡災害は即死で、死傷はその後死んだかもしれないけど怪我をおこしたことは確実な数??

にしても、、、

日本では技能実習生26万人を含めると現在150万人も外国の人が働いてるんだね。労働力人口の10%。いま、こんなに多いんだね。おどろきだよ。

参考みたいの

労働災害発生状況(確定) 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/

2019年4月入管法改正情報

https://www.satomasami.com/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%99%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%83%85%E5%A0%B1/