現代祭事の合理性(その1)では近代の祭事には防災訓練の裏目論見があってそれって近代まで結構機能してたんじゃねぇのかってことを書いた。その2では近代以前、中世における神社仏閣とかの立地についての合理性を考えてみたい。

拠点としての館

明治維新の時に江戸幕府の影響を廃するために、寺請制度で戸籍を管理していた寺の影響力を削ぐために、廃仏毀釈、神仏分離がおこなわれた。寺請制度は神社の氏子制度に切り替えられ、法制度として戸籍制度が運用されるまでそれが続いた。

その時におこなわれた神仏分離の影響で社寺地は現代では分離されているが明治維新より前は、神社と社寺は区別のあまりないものであった。

さらに遡って江戸時代、戦国時代の頃の社寺地を考えてみると、そこには野城、館(やかた)の機能があることがわかる。渋谷にある関東近域でも最古級の金王八幡宮(いっておくけど「こんのう」だかんねっ!)は、川を自然の掘りにした渋谷城址でもある。

http://c-forest.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/post-784e.html

中世の城の本質は権力者の居住地というよりは、食料の備蓄、領民の避難所としてのパブリックスペースとしての機能が強い。

どのようにして社寺地をそこに置くのかという判断がおこなわれたかというと、部署としては幕府の神社奉行の地検によりおこなわれた。では、彼らはどのようにして、そこが社寺地として適当かを判断したのだろうか?

結果から考えてみよう。

東日本大震災の折に、津波の到達地点に沿うように古い神社仏閣があったのは有名な話だが、神社仏閣は高台の比較的堅牢な地盤の上につくられた。

http://www.chugainippoh.co.jp/ronbun/2013/0622rondan.html

日本の神様を数える単位が「柱」であることからもわかるが、おおよその神社には樹齢の高いご神木があり、巨石や巨木というランドマークがセットになっていることもある。

数十年、数百年に一度の災害だとしても大水や津波が到達するような土地では樹齢数百年の巨木は残らない。残れない。だから樹齢数百年の巨木が残っている点でその地点は高台で水害に襲われておらず、地盤も硬く液状化や異常振動もないことを証左するエリアのログ(記録)なのだ。

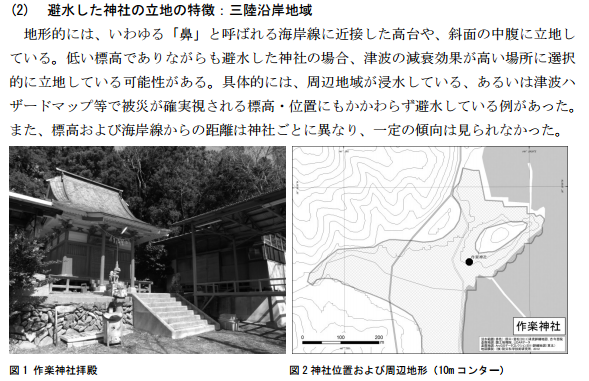

東日本大震災では同時に、比較的低い土地にあり浸水してしまったり、津波の避水に成功した神社についての調査もおこなわれているが、地形的に水が回りこみ難いなどの津波の減衰効果が認められる稜線の中腹にあることが報告されている。

東日本大震災における神社の津波被害 現地調査報告 – 自然災害情報室

http://dil.bosai.go.jp/disaster/2011eq311/pdf/jasdis2012_suzuki.pdf

鉄砲水や津波で巨石などが運ばれた場合、勢いが緩まり運ばれたところが経験的な減衰ポイントになるのであろう。津波でタンカーが内陸奥深くまで運ばれていたが、昔の人ならまちがいなくそこに祠を建てて祀ったことだろう。

河川の治水が弱かった時代には、雨が降ればあちらこちらで大水になり普段川がないところにも川がながれるという。自然巨木が残るのは高台のみになるし、巨石が残っているところは水流の勢いが減衰するポイント境界ともいえる。

目端の効く不動産投資家は手っ取り早く災害強度を測るために物件の近くに社寺地があるかを重要視したりするそうな。だが、それは合理的な判断であろうと思う。

参考

村の神社 なぜ流されなかったのか?― 復興へ新たな伝承の場

海洋プランニング㈱所属 熊谷航氏

http://www.chugainippoh.co.jp/ronbun/2013/0622rondan.html

東日本大震災における神社の津波被害 現地調査報告 – 自然災害情報室

http://dil.bosai.go.jp/disaster/2011eq311/pdf/jasdis2012_suzuki.pdf

コメントを残す