PDFとかフォトショップとかで有名なAdobeさんが、教育についてのフォーラムをしたそうな。動画のアーカイブが残ってたのでみてみた。

Adobe Education Forum 2018 AI時代を生きる力 ~企業が求める創造的な学校教育とは~

レポートのPDF、テキストのコピペもできないのはどうなのよ。動画が倍速で見れないの辛い。ピクチャーボックスで動画をプレビューすると、再生位置が飛ぶからよくない。youtubeにあげておくれなまし。ぶつぶつ

個性重視が生み出す大学教育力

国際ジャーナリスト モーリー・ロバートソン氏による基調講演。

その昔、週末に徹夜するとあらわれてたラジオの陽気なおじさん。アーリーモーリーバードですっとばしてた頃の印象しかないので、最近ちらと見るテレビコメンテーターとかの文化人っぷりを見ると、更生(?)って可能なんだなって信じられる。もしかしたら、ところどころ飛んでいるのでピーなところは編集されているだけかもしれないけれど。

才能が次の才能を呼び覚ますcritical junction

悩んで手が止まってたジグソーパズルも、ひとつハマりだすと周りも急にハマりだすことがある。技術的障害があって越えられなかったことも、誰かがうっかり閾値を超えるとそれに続くことがある。アリの上にアリがのったぐらいじゃ越えられない障害も、数匹が重なることでアリが集中して、いつの間にか小川を越えるアリの橋になるようなものだ。

半導体の発明がなければ、インターネットの発明もなかっただろう。

古くには飛び杼が発明されなければ紡績機の発明もなかっただろう。

これから日本がcritical junctionにつかまらならいために必要なのは、異分野間のweek tidesだろうと思う。じゃないと誰かが何かを乗り越えてもそのまま消失するか、再発見されるか、普及するまでの数十年を待たなければならない。

化け学的な反応で言うならば、反応がすすむためには熱量が必要だ。だけれども、熱はかならず散ってしまう。アクティビティ(活動性)とポテンシャル(潜在エネルギー)の高い人材を局所に偏在させてギュッと圧力かければ、あとは反応は勝手にすすむ。人も同じだ。反応に必要な熱量を下げるための触媒などもあってもいい。だが、吸熱反応と発熱反応を混在させないことだ。

かつてはそれが大学のような場や学会などであったのかもしれない。インターネット黎明期にはフォーラムや掲示板だったのかもしれない。現在の日本ではクリエイティビティの秘密基地はだいぶ散らばってしまったように思う。リアルに回帰しつつある?

300万で映画を撮りたいと動いても、反応が進むより先に水をさされて熱が散ってしまうのは想像に難しくない。だが誰かがそれを乗り越えれば反応は続くやもしれない。

AIなどにより人間のバリュエーションができるようになるか?

身長や体重のように、コンピューターが人間の価値を算定する日はくるだろうか?これは、おそらくくるだろう。

現在の社会実装のなかでも給与、保険の掛け金や機会損失時の損害補償など、人の経済的価値の算出はなされている。

人材価値評価は大変手間がかかるものだが、AI、もといコンピューターシステムは運用を効率化することには長けているので、遠からずこれらの分野から実装されることになるだろう。つか、転職市場のマーケティングAIとかまさにこれだよね。

モジュール化し、あらゆるものを代替可能に運用しようとする圧力がある世の中で、人材評価価値をあげるためには互換不能性、つまりレアリティを高めるよりない。

コモディティな人材が一山いくらで価格付けがされるのに対し、希少価値があるものはオークション取引となるため価格があがるのは当然だ。

まあ、正直、レアキャラは隠密行動しないと見世物小屋に入れられて辛い目に合うだけなので、既存のルールを変えるほどの強烈な個性・能力の場合は、まず隠者スキルを身につけるのが幸せだとおもうよ。これは本人の気質次第かもしれないけれども。

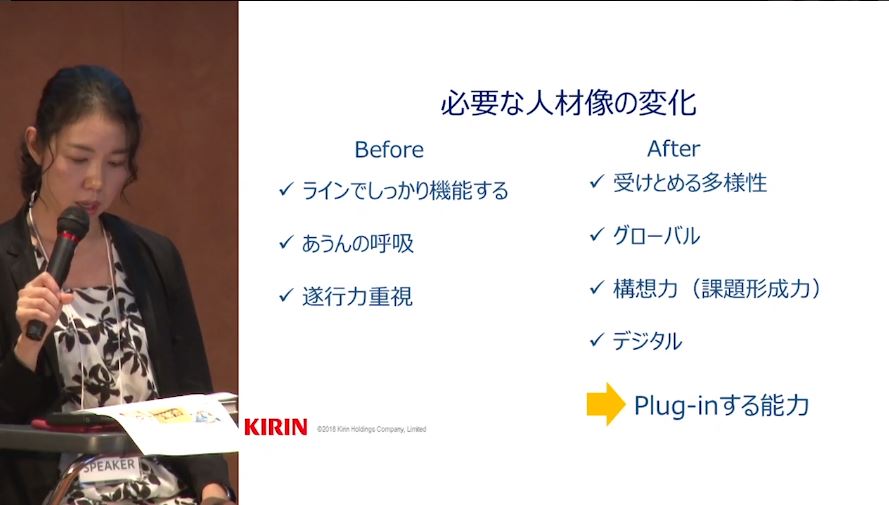

企業×創造的破壊

ファシリテーター:立教大学 経営学部 教授 中原淳先生

パネリスト:ソニー銀行株式会社 執行役員 ルゾンカ典子氏

キリン株式会社 事業創造部 部長 佐野環氏

中原淳先生のはハズレがすくないのでいつも面白いですね。今回は特に氷結の母、佐野環氏がおもしろかった。

課題発見力、設定力というのはこれから重要になるよね。プラグインという考え方もなかなか。商品開発のようなバリューチェーンのごくごくいち部分を捉えて創造的な仕事としてはいけない。

創造的問題解決実践のフロントランナーたち

Kids Creator’s Studio 第1回修了生 菅野晄さん(小6)

某国際中高生向けプログラミングコンテストなら優秀賞とれるレベルだなと思った。プログラミングの内容が素晴らしいというよりは、それを対外的に説明できる能力がすごいですよね。練れてるよね。

奈良県ココニワプロジェクト 第1期生 森川李奈さん (同志社女子大学2年)

千葉大学 環境ISO学生委員会 内山桜さん(千葉大学3年)

大学2年生、3年生とあるので、どちらも20歳前後だとおもうのだけれども、末恐ろしい。内容は無難なんだけれども、将来を嘱望されるっていうのはこういうのを言うんだろうね。

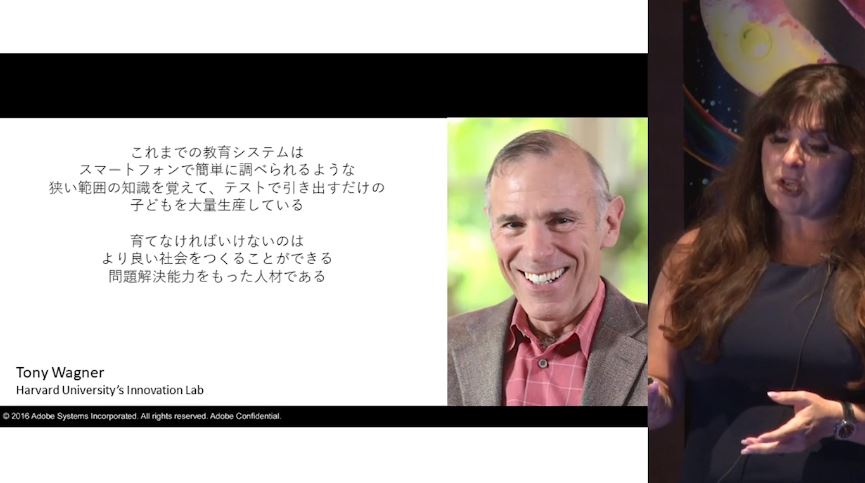

創造的問題解決能力を育てる授業 ― 海外大学事例

Adobe(米国) Senior Director, Worldwide Education Sales リサ・グラハム

そうだよね、問題解決能力必要だよね。適切な課題設定や仮説が持てないと、AIみたいのが進歩しても使う側にはなれないし。

学問分野で問題解決のプロセスを研究するのがあるんだけれども、プロセスの明確化、ここらへん日本なんかいつの時代もなんか弱いよね。昔、いい本がいくつかあったんだけれども今検索するとあまりよさげな本出てこないね。残念。

創造的問題解決能力を育てる授業 大学事例

筑波大学 図書館情報メディア系教授 長谷川秀彦先生

なんか単位くれなそう(偏見)。

Adobeのカンファレンスで正面切って、Adobeのなんちゃらクラウドのどこがクラウンドなんだよ、こんなものを買っておいて誰も使わないんじゃ困るとか喧嘩売っていく姿勢がすばらしかった。パワポもテキストオンリー。伝えるなんてどうでもいいぜっていうハードボイルドで流石大学人って感じ。

典型的なスライデュメントで、こんな感じで大学で授業してるのかなって不安を覚えたんだけれども、講師やインストラクターはAdobeから来ているようなので一安心。やっぱ単位くれなそう(偏見)。

筑波大学 芸術系教授・日本サイエンス ビジュアリゼーション研究会代表 田中佐代子先生

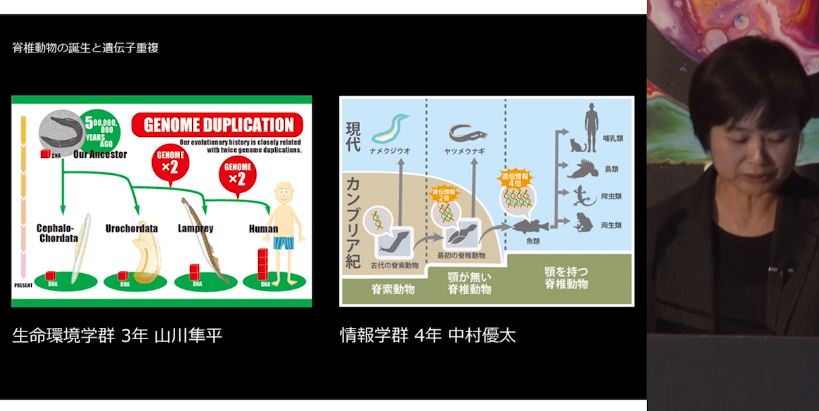

サイエンス ビジュアリゼーションなるものをはじめてきいたのだけれども、テキストをビュジュアライズ化するそうです。これは面白い。

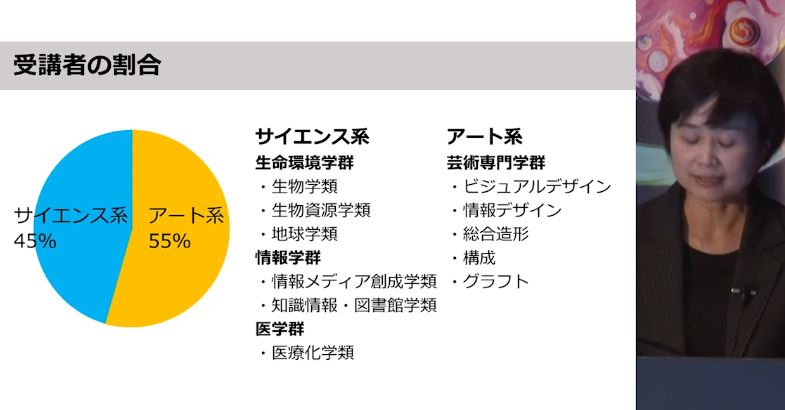

アート系とサイエンス系の学生が同時に受講して30人程度の受講人数だそうです。もったいないね。

ビュジュアライズは義務教育ぐらいでshow & tellと同じレベルで必修にしておいてほしいです。できればひねてない単位くれそうな先生で・・・。

あと、プレートテクトニクスね。

創造的問題解決能力を育てる授業 高校事例

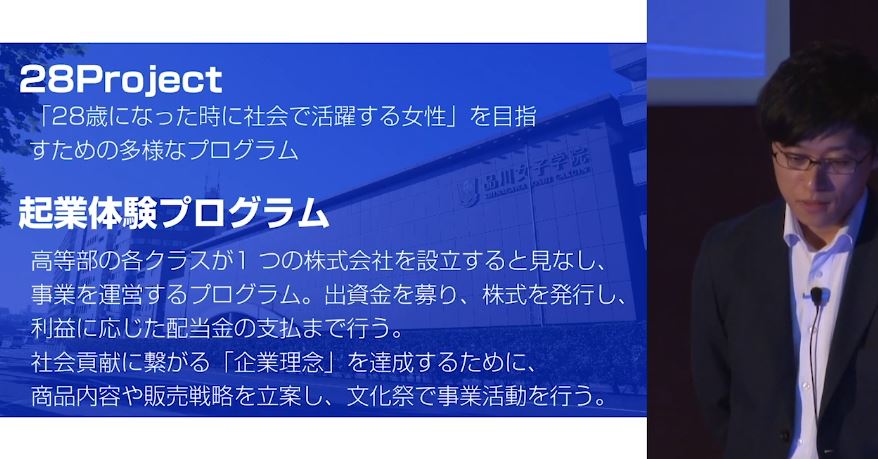

品川女子学院 情報科 主任 竹内啓悟先生

いやぁ、まいった・・・。流石品川女子学院。すごすぎるぜ。

アクティブ・ラーニング、プロジェクトベースドラーニングだ。

模擬起業で保護者からなるファンドの前でプレゼンして出資を募るそうで、10万円しか90万得るクラスもあるそうな。こんなんやってみたすぎるよね。

この先生は民間からの転身らしいけれども、やっぱり教育畑しか歩いてない人にはこれはできないよね。

@しなじょ

製作に向かうための教材はすべてオンラインで動画教材を用意しました。動画で50本ほど。

生徒から複数同じ質問があったら、動画にまとめてあげておく。

完全にアクティブ・ラーニング。

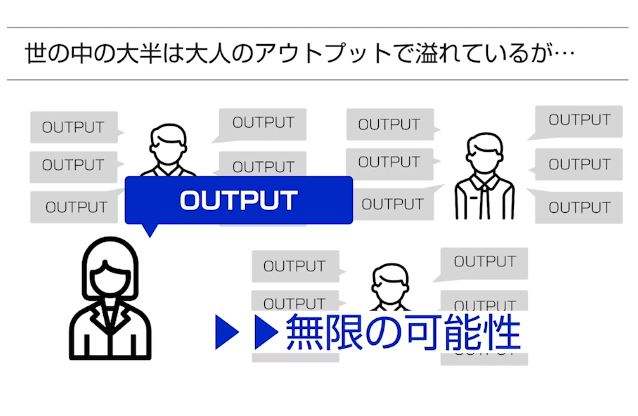

子供のアウトプットは常識という名の偏見にとらわれていないので、無尽の可能性がある。馬鹿みたいな質問から気がつくことも多い、どうかしちゃってるアウトプットが世界には必要だ。

品川女子じゃないんだけれども今年、千葉のほうの女子高生グループが三鷹のショートプレゼン大会に乗り込んできてネクタイをリサイクルするってプレゼンを聞いたのだけれども、会場の大人たち唸りまくってましたもんね。その後、南アフリカだかの方で開催された大会で賞を取ったとかなんだとか聞きました。日本のcritical junctionは今の高校生世代が打破していくのかもしれない。彼らの発熱反応から熱を奪う吸熱源を遠ざけてあげるのが大人の役割かもしれない。