日本でヴェンチャー起業が発達しない理由は、従来はお金を出す投資会社が機能していないからと言われていたけれど、その実、機能していないのは大手企業やその護送船団である官庁が阻害しているからだという記事があり面白くよみました。

従来の説はほとんどウソだった。日本でベンチャー企業が発達しない本当の理由。

http://news.kyokasho.biz/archives/8483

紅茶屋で創業して7年めぐらいになります。うだつがあがらない創業中小企業のおっさんです。外部から資本も入れてないし、借入もせずにのんびりやりすぎています。そんな零細企業から同じ現象を見ると少し状況が違うので、自分なりに書いてみたいと思います。

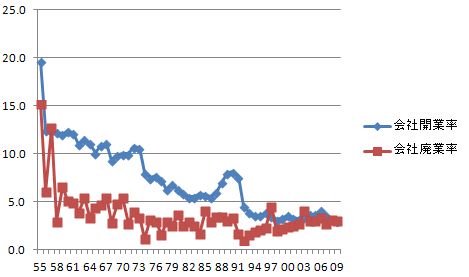

日本の起業活動率

中小企業白書よりexcelデータがあったのでグラフ化しておきました。まず、事実として、会社が潰れるスピードのほうが開業されるスピードより早いことがわかります。理由はいろいろあるでしょうが、ここではその一つとなる開廃業率についてみてみたいとおもいます。

長い目で見て、日本では順調に開業率が低下していることがわかります。

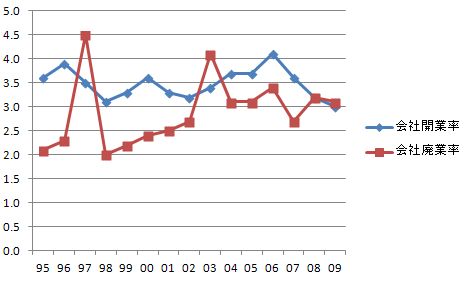

1995年以降をみてみましょう。

バブル崩壊やリーマン・ショックがあった年に廃業率が跳ね上がったというイレギュラー以外の要因で、2009年にとうとう開業と廃業が逆転していることがわかります。つまり会社出生率が1を割り込んだということで日本の会社は減少局面にはいっていることがわかります。

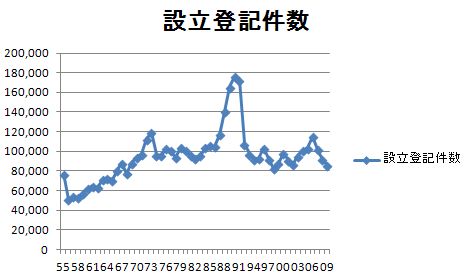

こちらは登記件数です。こうやってみるとバブルの時に会社数が非常に多かったことがわかります。日本の経済状態が経営環境としてそもそも創業しにくいということが見て取れるとおもいます。

大手資本や政府規制はベンチャーにとって邪魔なのか

対象の業界が他の業界より利益が出るかぎり新規参入が相次ぎます。過当競争業界になると、利益が他の業界並になるので企業は参入障壁を設けます。日本の場合、設立開業資金は年々あがっていっています。例えば、もっとも創業が簡単な飲食業界をみてみると屋台などでの創業スタートというようなことはできなくなりました。店を持たねば基準がクリアできず、基準を満たす設備投資にはそれなりの創業資金がかかります。資本コストの増大により開業リスクが高まるので、開店も運営も、そして撤退も難しくなってきています。

法律にもとづく規制は代表的な政府規制による参入障壁です。これらは資本の調達によって解决することもありますが、調達するための資本コストと将来的に得られる利益を比べると参入しても儲からない程度にまで参入障壁は高められます。

ドラッグストアなどに薬剤師を置かなければならない、ネットでの販売を禁ずるなど、さまざまな企業の営利活動を阻害する規制が設けられます。これらが消費者保護の観点より、既存事業社保護の度合いが高い規制がおおいことはご存知のことと思います。

資金調達が問題になるのは、お金のみでその参入障壁を超えらる場合のみとなります。しかし、日本の政府規制は海外でもビジネスの教科書に載る程度に有名なダブルバインド(サンドイッチで両縛り)があります。

例えば、

- 具体的規制内容は業界団体にのみ通達 and 業界団体規定に団体参加のために実績が必要とある

- 参入のためには製造設備が整っている and 設備の建築申請には過去実績があること

このような互いに矛盾する条項を組み合わせられ新規参入者が両方を同時に満たすことができないようになっていることがままあります。こっちの条件を満たすとこっちが通らなくなって、こっちを満たすとあっちが通らなくなる。日本で有名な縦割りたらい回しです。一周まわってダメでしたみたいな。

ベンチャーキャピタルについて

低金利の日本で銀行と投資家のハードルレートどっちが低いのよみたいな。株主資本調達コストが高い日本でキャピタルを使う理由はなんでしょうか?日本国債の長期金利があがって結果、銀行からの負債調達のコストが跳ね上ればキャピタルのような株主資本調達の余地は存分にでてくると思います。

ベンチャーキャピタルと呼ばれる投資会社が機能するのはその資金をつかいレバレッジを効かせて利益を最大化するためにあります。その場合の資金調達のコストも会社側からすると、株主資本調達なのか負債調達なのかどちらを選ぶのかという選択があります。

ベンチャーキャピタルトのゴールはキャピタル・ゲイン、つまり売却するぐらいしか出口が無い。株主配当を目指すキャピタルってあるのかな?現状、株主資本調達コストが負債調達コストより下回るケースは、成功すればよーーっぽど有望な利益を叩き出せる事業のみだけなのでは?

日本で投資家の設定する利率を返せ、かつイノベーティブな分野であれば、最初から海外マーケットにうってでるべきなのではないかという問題にぶつかるわけです。

例えば、電動バイクのテラモーターズさんなどは海外市場から日本に戻ってくるようなスタートアップのし方をしています。そうしなければ日本の業界団体の商習慣を超えられなかったというのもあるのかもしれませんが、マーケットを日本にしぼってしまっていてはスタートアップはさらに苦労したことでしょう。

ベンチャーキャピタルが機能していないのではなく、ベンチャーキャピタルが儲けられるほど日本での創業環境がゆるくないちゅうことでしょうか。

有望なビジネスであればあるほど起業家はなぜ日本で創業するのかという問題とも立ち向かわなければならない。その問の結果、海外で会社をつくってしまう人も増えています。今日本にいても作れるしね。成熟市場で規制をクリアするためにわけのわからない機能だらけになった電化製品とかを見ると悲しくなります。

あと、もういっこ。風土的なものかもしれないのだけど、最劣後債権者であるはずの株主がちょっと金を出しただけで会社を私物化しようとする傾向が強いんですよね、なんでだか理由はわからないですが。

他、参考データなど

うだつってなんだ?→調べたけど書くようなことではなかった。ぐぐれば出てくる。

中小企業白書

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html

7表 会社の設立登記数及び会社開廃業率の推移

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H24/H24/index.html