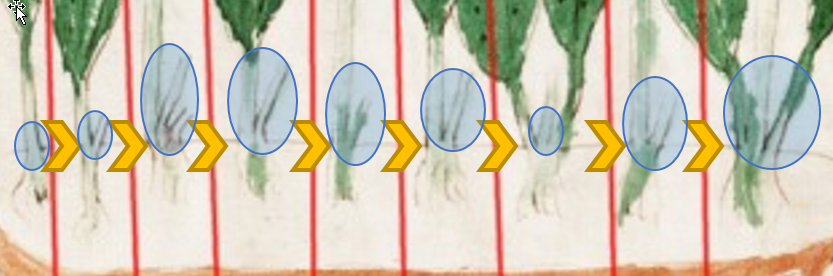

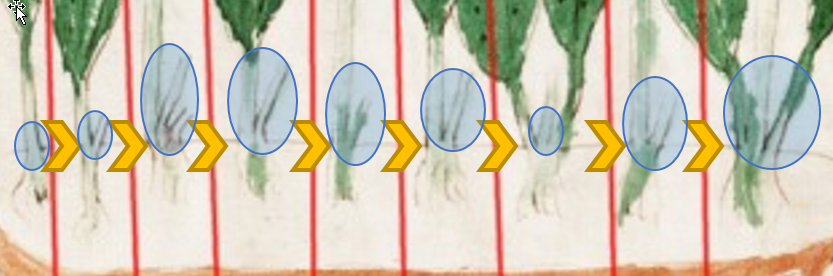

いきなり結論。

こんな珍妙な形の植物は存在しないので、

このように 線をひけばいい。

ただの時系列での観察スケッチじゃねコレ?

以上。これが見てすぐに気がついた所。

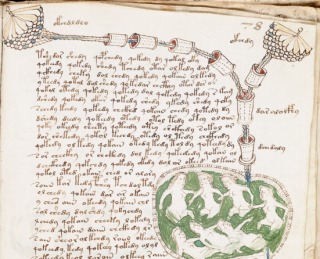

ヴォイニッチ手稿とは

400~600年ぐらいまえに書かれたと考えられている謎の植物と文字で構成された、未だに誰も解読していないという謎の奇書ヴォイニッチ手稿。かの天才ノイマンも解読に失敗したんだとか。だがしかし、その文字列の繰り返しの出現頻度やアクセントの付け方が音楽のシンコペーションっぽいので演奏手法が併記された文字譜、つまり、これって楽譜じゃねぇのと以前ブログにちろりと書いた。

同じように、挿絵のイラストを眺めてたら比較的にすぐに気がついたことがあるのだけど、ま、これまた大した事とも思えなかったので、そのままにしてたんだけど、最近新しいヴォイニッチのページが復元されたとかで、それを見た人が「これって絵が下手なだけじゃねww」なることが言われているのを見かけたので作者故人に成り代わり反論いたしたく候。

作者の観察眼と知性

作者は絵が下手なわけではない。写実的な表現ではないので美術的な評価は得られないだろうが、うまいと思う。なんで上手いのかをこれから説明いたすでござる。イラスト部分。本編は何パートかに分かれているが、後半にある12星座のパートからみていきたい。ここではイラストは附則的につけられていて、植物のパートに比べると かなーーり小さく 雑 に描かれている。

ここで注目するのは魚座の魚と山羊座のヤギの絵だ。

星座パートに書かれているスペイン語っぽい単語の綴りを見るべく絵を拡大したときにあることに気がついた。

これは主題が魚座や山羊座の星座であるので、魚は魚と認識できる程度でよいし、ヤギはヤギと認識できる程度でよい。絵はおまけだ。

しかしながら、魚というモチーフを書こうと思って描いたのであろう絵を見てみると、魚には鮭(マス、鮭に代表されるサケ目サケ科)と思しき生物学的な特徴があることがわかる。立派なくちびる、くちばしと、そして背びれと尾びれの中間にある脂ビレだ。

脂鰭(しき・あぶらびれ)を持つ魚類は少ない。(wikipediaによればサケマス類やナマズ類、カラシン類だそうだ // 正真骨下区(Euteleostei)の8目 http://salmon.fra.affrc.go.jp/event/column02fin/column02fin.htm )

そしてこちらはヤギのイラストだ。

このような小さな絵の殴り書きであってもウシ科ヤギ目の特徴である「ケヅメ」がきちんと書き込まれている。

イラストを見てわかるようにこれは静物写生ではない。観賞用の美術作品でもない。

だが、魚のイラストで脂ビレを描く、ヤギを描くのにけづめを書く。いくらそれが生活の身近にあったものだとしてもイラストを描く訓練をうけていないものが描いているのだ、普段からの観察眼とそれをイラストに再構成する力(抽象化力)をそれなりにもった描き手だということがわかるだろう。これらが創作上の偶然ではないことは2匹の魚のヒレの数が揃っていること、すべての足に蹴爪がついていることからも十分に推測できるだろう。このような人物の出現割合は現代の平均的な日本人に照らし合わせても上位5~10%程度には相当するのではないだろうか。手本をみせず「鮭を描いて」と、中学生の一クラスの子どもたちにお願いしたら、パック入り切り身を描く子より脂ビレを描く子の方が多いとはとてもではないが思えない。

14~16世紀のような生物門の体系化が終了していたわけではない時期にこれを記せるという背景を鑑みて、描き手に相応の知性があることを伺わせるに十分である。馬鹿じゃぁない。そして絵が下手なわけでもない。

ありえない植物がなぜ描かれたのか

さて、描き手の知性は標準以上。そして、科学的な観察眼がある人物だと仮定しよう。異論はあるかもしれないが、まず仮定だ。

作者は観察眼があって、標準以上の知性がある人物だぞ。っと。

それを踏まえたうえで、あらためて「ありえない植物」のイラストを見てみる。

植物学者が「こんな植物は実在しない」と言明するのはなぜか、または逆にこの程度のイラストなのに明言できるのは何故か。答えはシンプルだ。花の特徴から同定できる植物と、葉の特徴から同定できる植物が既知のそれと異なるからだ。言い換えればこんな植物は存在しないと言えるほどに植物特徴が列挙されているとも言える。

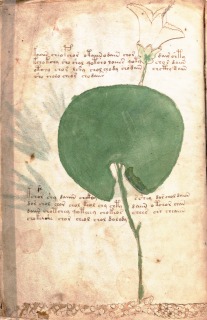

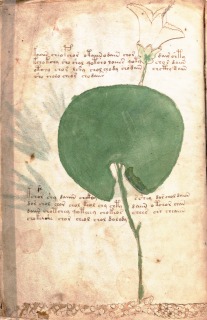

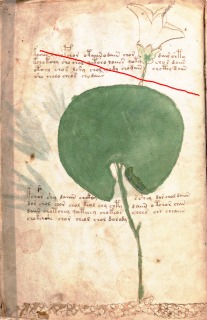

これは最初のほうのページにある植物のイラストである。

こういう植物は一見ありえそうである。

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/imagenes_manuscrito/manuscrito006.jpg

(線をみやすいようにトーンカーブを弄ってあります。)

花が伝える特徴、立ち上がった花弁、飛び出た雌しべはユリの花の特徴を抑えている。

では、現代の人たちが美術的に描いたユリの花をみてみよう。

検索キーワードは「百合 日本画」で画像検索してみる。

参考までにスクリーンショットを貼っておこう。

https://www.google.co.jp/search?q=%E7%99%BE%E5%90%88+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%94%BB&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UaaJVJvyOuO-mwWIiIDYCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=842

なんで「日本画」というキーワードが追加されているかについては、お察しください・・・百合で検索するとえらいことになるんよ。

比較して気がつくことはあるだろうか?

そう。葉っぱが違う。

ユリ目は「単子葉植物綱」である。しゅっとした細長い葉っぱが特徴である。現代でユリを描いた人々は誰しもがそのように葉も描いている。

だが、ヴォイニッチ手稿のユリのイラストではまあるい葉っぱとなっていることに気がつけるだろうか?

ユリは単子葉植物綱、ユリ目、ユリ科、ユリ属の植物である。ユリ網と現すこともあるほど単子葉植物綱の代表的な植物である。その代表的な植物がなぜに双子葉植物綱のような、網レベルで違う植物の葉をつけているのだろうか?

花が伝える植物としての特徴と、葉が伝える植物としての特徴がまったく異なりすぎている。尖った花弁に丸い葉??

さらに根の部分。ユリ根、食されたりすることでも有名であるが、ユリは「球根草」である。これどうみても球根ではないよね。まあ同じユリ目のヤマノイモ科の根とみることもできるかもしれないけど、だとするとこんどは花に芋の花の特徴がない。つまり異なる特徴を同時に持つこんな植物は普通に考えればデタラメなのである。

継ぎ植物

しかし、前提を思い返して欲しい。これは特徴を書き表すことができる聡さをもった人物が書いた絵なのだ。

「この絵のおかしなところはどこだい?」と、師匠から問われているのだとする。

あなたはなんと答えるだろうか?

「お師匠、この絵は花と葉では特徴がまるで違います!」

ここまで答えて及第点なのではないだろうか。

まあ、そんな弟子へのクイズ用にお師匠さんが夜なべしてつくったイラストかもしれないが、それにしては凝りすぎているので、もう少し踏み込む必要があるだろう。

花がユリと同定できるレベルに特徴を平面に再構成し、葉や根も花の特徴とは結びつかないことがわかるように表現されている。

そうわかるように描かれているのだと仮定しよう。

つまり、この絵が書き記したものが全て正しいと仮定して、どうしたらこのような植物が実在するか、できるかについても考えてみようではないか。

花と葉の特徴が一致しない。そんな植物はありえるのか?

ある。

1花と葉を「継げ」ばいいのだ。

もしかして、これは「継ぎ植物」のイラストではないだろうか?

つまり、この絵にはここに線を引くことができる。

そう新たな仮定を持って、再びその他のページを眺めてみよう。

新たな発見はないだろうか?

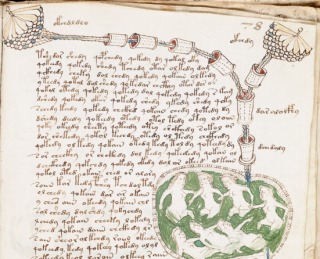

あるページに、こんなデタラメな根を持つ植物のイラストがあった。

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/imagenes_manuscrito/manuscrito075.jpg

気持ちの悪い根だ。こんな根っこはみたこともない。存在しそうもない。まさに異世界植物ww

なるほどね。

でも、聡い人物が観察可能なものを描いたのだと仮定したとすると、絵への感想もかわってくるはずだ。

いったい何を描いた絵なのだろうか。何を抽象化し再構成した絵なのだろうか?

根の部分をよくみてみよう。

なんだろう、この生えかけの芽は。

右に行くほど、伸びている?

もしや、これはパラパラ漫画よろしく、時系列を表現するイラストを一枚の絵に再構成したものではないだろうか?

時間経過をつなげてひとつの植物にまとめてしまっているので珍妙な形状になってこそいるが、これも線をひけばすぐわかるのではないだろうか。

線をひいいて現代風にしてみよう。

我々が慣れ親しんでいるコマ割りに変換するだけで、これが何を書かんとしたのか、どのような意図で書こうとしたのかがわかるようになったのではないだろうか。

なんでつなげた!と説教したくもなるが、「色をぬるときにめんどくさかったから繋げたった」ぐらいのものなんだろう。400年前の人間なんだ、悪意があるとも思えない。現代人がそう見ることに慣らされているイラストの体裁なぞの常識が400年前の人間に通じるわけもあるまい。この作者が創意工夫をして時系列観察図をこのような独自形式を発明したうえで記したのだ。むしろがんばったね作者と褒めてやるべきだ。下手くそと言われようとも、何人かはわかってやらなきゃダメよダメダメ!

こうやって改めて見ると切られた茎が再生途中に花が継がれた時系列のイラストと見ることはできないだろうか?

観察眼がある人間が書いたとわかれば、同様に他のページもいろいろと発見することができる。意味のわからない文字列に注力し惑わされてはいけない。

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/imagenes_manuscrito/manuscrito139.jpg

ブドウの取り根

前にも書いたけど、こういう気持ち悪い一見意味のわからない絵のだって、女の人達がワインをつくるためにやるブドウ踏みの絵なのではないかと思う。ブドウというなら、この血管のパイプみたいなやつは、「取り根」(もしくは「取り木」)なんじゃないかとか。いろいろ類推できるようになると思うのです。

ブドウは挿し木のように切り口を土につけてやることで根を再生して株を増やすことができるのだが、茎を切らずとも外皮に傷をつけてやって、絵のように茎の途中で植木鉢のようなもので覆ってやると、茎の途中から根が再生する。挿し木のように切ってから根がつくかわからないというリスクを犯さずにブドウの苗を増やすことができるわけだ。

ぶどう盆栽 「小川式鉢植えぶどう育成専用パイプ棚」

ぶどう盆栽 「小川式鉢植えぶどう育成専用パイプ棚」

http://blog.livedoor.jp/gospel_ogawa/archives/cat_32070.html

キウイのとり木

キウイのとり木

http://e.gmobb.jp/siki-sora/sasiki.html

右上の蜂の巣みたいなのはとてもブドウには見えないが、ブドウのピクトグラムが丸いつぶつぶになったのは現代人がそれをブドウだと認識するアイコン表示に慣れているからだ。現代に流通しているブドウ以外にもいろいろな種類のブドウがある。

最近すこし見かけるようになってきたマニキュアフィンガーとか、欧州系ブドウのマリオとか、こういう形をしたブドウの房は現代でもまあ見かけないでもない。(それが、どんな形か気になるひとはぐぐれ)

現代人の我々は房切りされて形を整えられたブドウを見ていることを思い出さなければいけない。

http://thebeast.com.au/wp-content/uploads/2010/10/wine-grapes.jpg ワイングレープ

植物キメラ

こうやって全体をあらためてみると、ヴォイニッチの著者は継ぎ木とか、挿し木とか、その手の研究でもしてたのかもしれないなとおもえてくる。

いってみれば実験ノート。

STAP細胞のあれこれで話題になりましたが、あれは動物の細胞外環境からのストレスで初期化をどうこうというものでしたが、生物学の歴史を愚弄しているとまでいわれたその歴史を数百年遡れば植物は細胞外環境からの刺激で分化状態を初期化できるというのが大発見だった時期があったわけです。例えば人参の切片を水に着けておくだけで、切り口から根や葉に再分化再生する。それが発見だった時代にさかのぼったに過ぎません。

キメラ動物は現代でも難しい技術ですが、キメラ植物はちょうど1600年ごろには最先端の技術でした。

ナスやトマト、ピーマンなんかは現代でも台木に苗を継いで育てられます。現代でも園芸などをやるひとには馴染みのあるものですが、あたりまえすぎて逆に知られてないのかもしれません。キメラというと、遺伝子操作がどうこうというイメージがあるかもしれないけど、植物の場合はカミソリでスパってやって洗濯バサミでつなぐだけで融合がおこります。イギリス人が柿を喰わないのは渋柿の根に甘柿を接ぐ方法をしらなかったので渋柿しかないからだ!(たぶん)

食べられない果物を食べられるように変えたり、弱い植物を強く変えたりするのに不可欠な技術なのです。これがあるとないとで食文化がかわるほどです。それほど植物を継いでつくられたキメラ植物は現代の我々の生活とは切っても切れないほど身近なものになっているのです。

現在、果菜類ではキュウリ、スイカ、メロンなどのウリ類と、ナス、トマト、ピーマン(一部)で接ぎ木苗を利用した栽培が行われています。

http://www.takii.co.jp/tsk/y_garden/spring/point03/

接ぎ木で人工的に作り出したキメラ (中略) 1664年にフローレンスで初めて記録されたビザリアオレンジが、その最初期の1つとされています。

http://www.jspp.org/cgi-bin/17hiroba/question_search.cgi?ques=true&quesid=0465

1600年ごろは植物の継ぎや交配などの技術はもちろん現在のようにな水準にまで達してもおらず、体系化もされていないので、失敗を繰り返しながら観察したものの実験ノートとして記録を残すことにも価値があったものと思われます。ちょうど1600年ごろから地球規模で気候が安定しだしたので、文明レベルが一気呵成に伸びました。ヴォイニッチがつくられたと思われる頃は植物キメラの研究こそが人類未踏の最先端領域なので、科学的探究心がある人が挑むにはちょうどよいテーマであったように考えられます。

で、まあ文字の部分については、やっぱりページ内の構成からも、あまり重要さを感じません。絵が先だったり、文字が先だったりで絵と文章を同レベルの重要度で書いたとも思えないんです。文字にイラストのキャプションや補足的な説明がはいっているとも思えず、紙が高価だったから使いまわしたった程度のことなんじゃないでしょうか。唯一交じり合ってるのがブドウ踏みの絵だとおもうんだけど、これもブドウ踏みが音楽的だからなんじゃないかな。おじいちゃんが残したイラストに孫が余白に楽譜を書いたとかそんな程度なのかもしれないし。あんま関連性はないと思うのです。文字は文字。絵は絵で考えたらだめなんでしょうか? こういうことを書いちゃうと、また、ヴォイニッチ・クラスタの人たちからこれまでの研究を愚弄しているとか言われちゃうのかもしれないけどね。まあ謎のままのほうがロマンがあるかもしれませんが。でも、植物キメラの実験ノートって言えば、それはそれでロマンがあるでしょ?

どうしてもイラストと文字っぽい何かを関連付けるのだとしたら、暗号じゃなくて、やっぱりこの繰り返しの多さからフィボナッチ数っぽい何か、例えば「葉の間隔」とか「維管束」を記したものとかかな?人間が心地よく感じる音楽もそうだけど、植物の葉の間隔の出現率や、間隔比率、自己相似性、繰り返しは似たようなもんがあるから、そういうものかもね。

ただ。この文字が暗号だとしても非圧縮っぽいし、自然言語だとしても表音文字だろうからイラスト以上の情報量が文字にはいっているとも思えない。絵がキメラ植物の合成のスケッチだとしたら、得に補足的な説明がいるわけでもないですし、きゅうり× ナス○とかその程度の実験結果が書かれてるぐらいなんじゃないかな。

そんなわけで作者はイラストが下手なわけではないと私は擁護したいと思います。

まあでも、こんな絵を見ると、頭が途中でおかしくなったのかもしれないけどねw

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/imagenes_manuscrito/manuscrito063.jpg

頭から植物生えちゃいました。てへっ。

ところで、この文章の下書きに「会質値他」と書かれてたんだけど誰かこの暗号をといておくれよ。なんのメモだっけかな・・・。

ちなみにヴォイニッチ手稿は↓のURLで見ることができます。

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_manuscrito07.htm#top