かいつまんで、都内某所で金融と経済のmoocの反転授業で聞いたとある先生とよばれる人の現状見解をまとめてみる。

まあ背景を説明したうえでの極論なので、極論だけをまとめると怒るひとがいそうなので誰が言っていたかは伏せます。

そういう見方もあるなー程度に。ドゾ

- アベノミクスは名目物価をあげるとはいっているが実質をあげるとは言っていない。

- 物価はあがるが賃金上昇が伴わなければその分貧しくなる。

- 年収450万の人は物価上昇と消費税あわせて年18万負担が増える。18万以上給料があがってなければ生活が暗くなる。

- 短期的な未来の予想は難しいけど10年先の未来を決定する要素はすくないからわかる。

- 国債発行残高と国内資産額がとうとうイーブンになった。あとはインフレさせるか税金をあげるしかない。

- インフレさせるというと聞こえがわるいからデフレ脱却といっている。

- 日本はあと数十年は貧しくなる一方だ。

- 姥捨て山をつくるしかない。世代間闘争になる。

- 生活を維持したければ日本人は昔のように働け。休みは正月三ヶ日だけだ。隠居するな死ぬまで働け。

- 数年で女性活用なんてできるわけがない。人が育つのに何年かかると思ってるんだ。

- ブラックカンパニーのようになるしか今の生活を維持することはできない。

- 日本が貿易黒字だったことなんて、弥生時代から2,000年間のあいだでわずか数十年しかない。

- 技術はだれでもあつかえるようにできるもののこと。

- 日本は技術立国なんかじゃない。職人芸はあっても日本発の技術なんてない。

- 途上国のほうがいまや最新の工場、設備機械をつかっているのに教えられるわけがない。

- 日本は貿易立国なんかじゃない。韓国は80%、日本は2~3%しかない。

- 日本は内需国だ。

- 米と味噌をくってれば栄養素は足りる。鎖国ができるぞ。だが食料自給率が足りない。

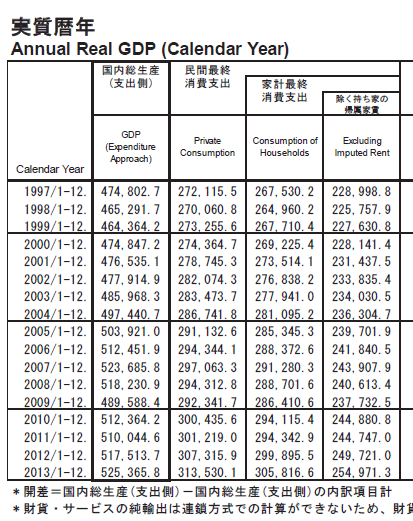

- 失われた20年っていうが経済成長は名目も実質も伸びている。

- 1997年の細川内閣で消費税をあげられなかったのがポイントオブノーリターンだった。

- 政治家がバカなんじゃない。選んでいるのは国民なんだから我々がバカなんだ。

- 数十年かけておかしくしたものが治るのには数十年かかる。

- ドイツはユーロ圏があるが日本には日本円圏しかない。

- アメリカに宣戦布告して翌日に降伏すればアメリカの属国になれる。

- 消費税増税しても国債の利払分にしかならない。インフレにするしかない。

- 日本の実効税率は他の先進国に比べて低い。アメリカは除く。

- ∴税金はあがるし、物価もあがる。

個人的感想。

なるほど、安倍政権は景気をよくするとは言っているけど、誰の景気はとは言ってないね(´・ω・`)

1の矢はともかく経済成長や財政規律のところは増税で完全に挫けたなと思ってたんだけど、最初から確信的だったのかもね。日銀は中央銀行としての独立性と物価安定のための機関としての役割を捨てて、財政ファイナンスをしていると判断されてもしかたないなと思っているんだ。政府も消費税増税時に議論していた財政健全化なんてやろうともしてないし。

国内の銀行による信用再創出に限界がくると国債の引受先がなくなるから、中央銀行が支えるというような真似事をしなきゃいけなくなって、そりゃマイナス金利とかになりますわいな。なるほど今が分水嶺というか、緩衝作用の滴定限界なのかもね。緩衝が崩れると早いから注意しなきゃ。ま、逃げようがないんだけど。

でも、税金をあげるしかないっていうのと、日本は実効税率が低いってところはなっとくいかないな。

たしかに個人所得の課税所得で1,000万以下はかなり低いほうだけど、でも累進性が高いし。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/028a.htm

http://www.pwc.com/jp/ja/tax-keywords/effective-tax-rate.jhtml

財務省ペーパーだと必ず地方税がアメリカのなかでも高いカルフォルニアが出てくるけど、ここらへんのデータこそ鵜呑みにしちゃいけないと思うんだよね。

あと、比較値にでてこないもの。法人税の実効税率とか、実際のモノやヒトが動いたときに発生するお金。共益費だとか、NHKとか年金とか健康保険とか、電気代とか通信費とかいろいろあるじゃない? 最低限の生活を維持するための維持運用費用が高い。税金とは別の扱われ方をするけど、天下ったところがあれしてるだけでこんなん正味のサービス価格じゃなくてかなりの割合に税金的な要素がのっているよね。

そこらへんで、関係費がでていくから、建てたとたんに価値が半分になる不動産とか、高い土地代とか、固定資産税とか、相続税とか。建物にかかる税金が高くなるから家賃もあがる。

ここらへんが全部積み上がって国内総生産、内需をおしあげているだけで、すっきりさせたら、もっと惨状なんじゃないかな。労働力や資産、そしてそこにかかる税の仕組みをなんでリファクタリングしないんだろうと思うんだよね。法律とか税とかパッチだらけじゃない。法律なんかコーディング規約もないんだぜ。

各国の可処分所得で検索して、データをみると、11カ国の1世帯当たりの正味資産額平均値(市場レートで換算)で日本は平均で325,400ドル(105円換算で 3,400万円)もあることになってるんだけど、そんな資産があるわけないじゃない? 取得時価格で減価償却するだけで、時価評価による価値算定とかしないから、おかしな値になってるだけなんじゃないかなと思いますよ。

GDPの押上げにつかわれている、公共投資だってこれが人件費に流れてればまだいいんだけど、相当の部分が耐久消費財に使われていて、それって輸入品だよねとか、その維持費用や廃棄費用のことどう考えてるの?と、ちょっと問い詰めたくなりますよね。

あと失われた20年は国内総生産でみるんじゃなくて、国民の消費行動とかでみるべきなんじゃないかなって思った。

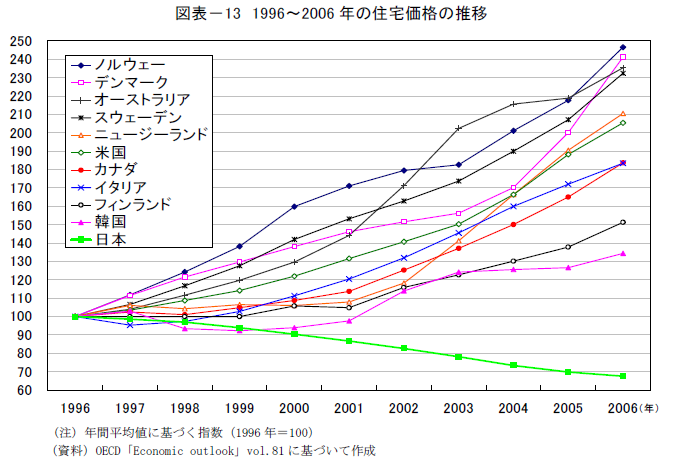

国民の可処分所得や消費行動が端的に現れる住宅価格の推移を見れば、

http://www.stepon-contents.jp/contents/column/ig/201107_01.gif

http://www.stepon-contents.jp/contents/column/archives/2011/07/post_57.html

国際比較で見る1世帯当たりの資産と負債

http://www.nli-research.co.jp/report/econo_report/2007/ke0706.pdf

まあ97年当時の円高を基準にして国際比較をするのもあれなんですが。やはり1面だけとらえて成長をしているというのは難しいのでは?

あと国債発行残高ふやしてるんだし、実質国内総生産額みて経済成長はしているというなら、国債分も割り引いて考えてやらないとだめなんじゃないの?

最近20カ年間の年度末の国債残高の推移

つか、国債を毎年3~40兆円発行してて、この20年で普通国債で580兆、建設国債で120兆円も増えてんのに、毎年50兆投資して国内総生産が5兆も増えないっておかしいよね。

いやおかしいんだよ。実際。

われわれのやっている施策は正しいんだとの論拠のためにゲタ履かせすぎて、もうなんだかよくわからないことになってるよね。粉飾の塊すぎて、なんかもう判断もできないや。オープンデータなんで夢の夢だな。

財務省ホーム > 国債 > 関連資料・データ > 国債等関係諸資料

https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/

内閣府ホーム > 統計情報・調査結果 > 国民経済計算(GDP統計)

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html