いまから7年後、東京でオリンピックが開催されるらしい。地味にどうなっているか想像がつきそうでつかないので考えてみることにした。

先に今から7年前2006年がどうであったか軽くおさらいしてみよう。

まだ東日本大震災がおきるまえ、さらにいうと2008年のリーマン・ショックよりも前の時代。なんと日経平均株価は年末には17000円を超えていて小泉純一郎が総理だ。世間はライブドア事件で揺れていた。

iPhoneは2007年の1月発表なのでまだスマートフォンやタブレットの前夜だ。この7年でiPhoneだけで3500万代が出荷され、Twitterやfacebook、日本ではLINEのようなSNSがメディアとして力を持つようになった。逆に株価はアベノミクスでこの9ヶ月で5000円も回復したとはいえ本日現在14,404円なので2007年の水準にも戻ってはいない。

先日あった報道では、リーマンの直前を18%上回る水準らしいが、リーマンのまえにベアスタンの問題があったことを考えるとこの見方は昼行灯すぎる。

リーマン・ショックから5年 世界の株価2割上昇 中銀資産は2倍に

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC14006_U3A910C1NN1000/

さて、7年後を考えてみよう。

*自然災害

阪神大震災では仮設住宅撤去まで10年かかったというので、まだ東日本大震災の爪あとはのこっていることとおもう。

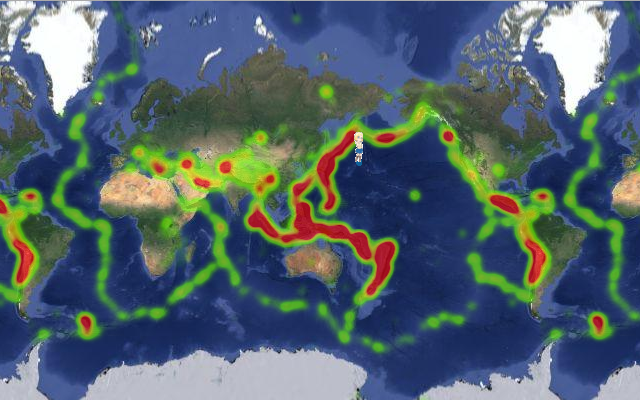

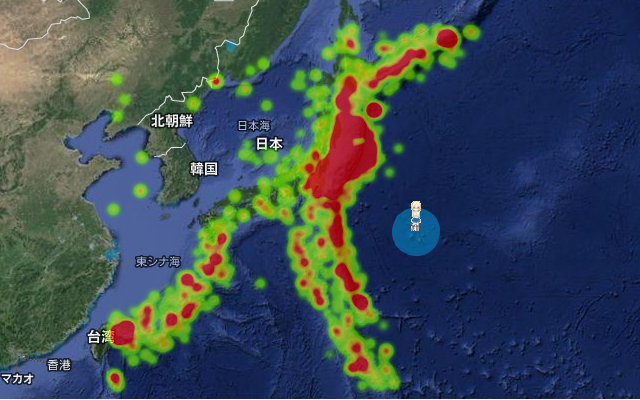

過去の地震からマグニチュード9クラスの地震のあとの発生数をみると500キロ圏内でマグニチュード7クラスはあと2~3回はおきるのではないか。

首都直下も季節や時間帯さえよければ例え湾北が来たとしても、それほど被害がでずに済むだろうが、関東大震災のように火災などに発展してしまうと東京都のシナリオどおり数千人200兆円規模の経済損失が発生して、おそらく日本経済そのものが停止して沈むことになるだろう。

東海・東南海・南海連動型地震。連動型としてはリスクとしては考えなければいけないかもしれないが、非連動で起きる可能性のほうが高いと思う。いずれは発生するものと思うが、連動しないことと、被害が少なくてすむことは願うよりないところである。稲むらの火よろしく、災害にたいする人々の教育や備えがすすめば知識は津波堤防にまさるものと思う。

*原発災害

廃炉は30年計画なので当然片付いてはいない。破綻させず事故処理ができるように東電から担当組織がようやく国有化されたところではないかと思う。残念なががら一世代程度ではあまり進むとは思えない。

*エネルギー問題

原油の買い付けの契約が10年スパンなので、シェールガスが普及するまえの高い価格で買い付けてしまったものが解消できているかもしれない。

現在ラボラトリーレベルを脱したもので10年後になんとかなってそうな有望なものはあまりないようにおもう。オーランチオキトリウム(藻)やメタンハイドレートが運用にのるとしたら7年後からさらに10年後だろう。

すでに枯れている技術として太陽光、風力、地熱、潮力の普及が考えられるが、万能薬にはなりえない。サーマルリサイクルやら揚水やら住宅用蓄電やらの地道な改善路線に投資するのが堅実なのではないかと思う。

*地政的リスク

戦争などの事故がおきるためには10年程度の発揚が必要であるが、日本はその準備をおこなっているようには見えないので日本からということは7年後にはないとおもう。中国や朝鮮半島の情勢によるものに巻き込まれる可能性は排除できないけれども、ぶっちゃけ海があるので助かるんじゃないかなと思う。つまり、あまり気にしてない。どこぞの国の崩壊とかあっても影響は限定的だとおもう。

*高齢化

とうとう65歳位上が4人に1人になってしまった。既存の延長線上の対処療法的な社会制度改革でなんとかなる範囲の比率ではないよね。どーすんだろう。

*インフラ

世間の関心もたかく、これから都市整備などの情報や計画がまとまってあがってくるとおもうのでどこかのタイミングでまとめます。

*経済と雇用

アメリカさんをはじめとする通貨流通量が増えすぎているのでここがどうなるかは注視が必要。通貨と経済、金融と労働、労働と価値創造、雇用と生活はいまの関係よりもっと離れたものになりそう。長くなりそうなので、こんどまた書く。

*テクノロジー

個人的にはここをメインに書きたい。現在基礎技術として影も形もないものは10年後には商品になっていない。7年だったらかなり想像できる。これも長くなりそうなのでまたこんど!