もったいない。もったいないね。

市民は特別公開で無料っちゅうので、ちょいと天気もいいしお店を抜け出していってきたんだけど、展示物は数はすくないもののなかなかいいものが揃っているのに展示方法や保存状態が可哀想なことになってた。

無料開放デーだからか館内には5~6組いた。これでも大賑わいなのかもしれないが・・・。なんか、もったいないよね。コーヒー関係の展示室以外は写真とってもいいというので数枚パチパチしてきた。久しぶりに博物館とかきたわー。

ひき臼の体験コーナーがあって子どもたちがキャッキャと麦をすり潰してたのだけど、せっかくコーヒーや麦の展示やってるんだから、古代コーヒーと古代パンの試食と再現展とかそういうのやればいいのにねー。博物館って学芸員の予算含めて裁量あんまないのかな?

耳たぶ剣。この鍔のない刀剣の類はいろいろ気になる。

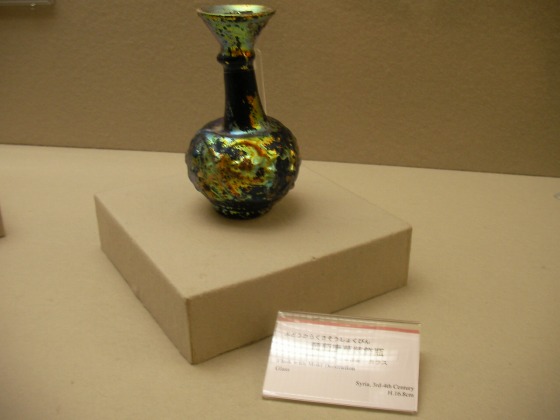

ガラスの器。おそらくニッケルかなにかでメッキされている。が・・・保管状態がよくないからか、メッキ?部分が剥落して内部におちてた(T_T)

この独特の形の装飾瓶はイラン18~19世紀のもの。

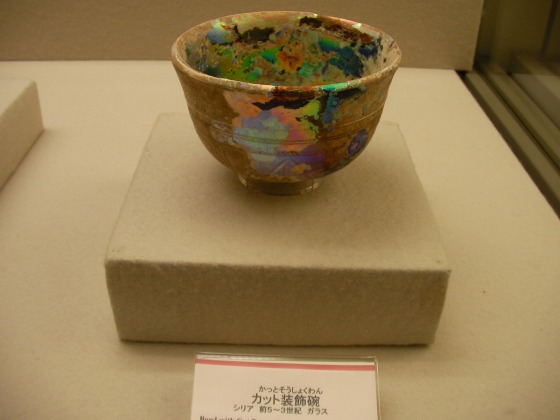

こちらも薄く金属色が輝く。なんらかの皮膜があるようだ。

厚くもられたやつは無電解メッキかもしれないけど、でもこの薄さをみると電解メッキあったんじゃないかなと思いたくなる。

つまり、当時(紀元前5~3世紀)、電気あったんじゃないかな・・・と。

オーパーツでバクダット電池ってのがあるけど、全然オーパーツではなくて一般的につかわれていたのではないかと。

無電解メッキをするためにフッ化物扱えるぐらいの化学力があって、このメッキが無電解ニッケルなのだとしたら、とうぜんマンガン亜鉛のボルタ電池つくれるぐらいの化学力はなけりゃおかしい。

ガラスをも溶かすフッ素水が扱えて硝酸扱えて、銅、青銅、ニッケル、銀とかが扱えるのだから当然電池ぐらいはつくれて、さらにメッキ処理もできるのではないかと。ダマスカス鋼とかもしかして焼きまして層をつくったのではなくて電気イオン反応による焼成だったりしてね。なんて妄想がうかびました。

まあ、単純に超高音で灰が解けてガラス質になって釉薬がわりに金属分をふくんだものがかけられただけという見解かもしれないけど・・・そんな温度で器をガラスで焼成するって無理だとおもうし、まあ、いずれにしろ紀元前5~3世紀、シリアあたりは自分が思っているよりもはるかに高度な科学技術文明があったことがこの作品ひとつでうかがいしりました。

これらの作品群をみたあと現代のシリアを考えると残念でなりませんね。

ここらへんは造形的にとてもすばらしいなーと。右手のナイフはククリナイフ?ジャンビーアかな?馬の脚にどこぞの軍の国旗にみえるもの?

中東の水差しなんだけど、この時代は仏教が逆に中東に流れ込んだ時期なのか中国あたりの影響を強くうけてそーだよねー。この白磁はボーン(骨)かな

純粋にふつくしぃ。

かっこぃいい~~!

印鑑、円筒印章とか、まとめられちゃってたけど、これだけでワンコーナーつくりたいわー。ピンぼけしてうつってなかったんだけど、どれもかっこいいデザイン。

ピンぼけしまくってたので、こんなもので。良いカメラがほしい・・・です。

詳しくみたいというかたは↓中近東文化センター付属博物館へどうぞ!

http://www.meccj.or.jp/