こんな匿名ブログの投稿が先週話題をさらった

保育園落ちた日本死ね!!!

http://anond.hatelabo.jp/20160215171759

何なんだよ日本。

一億総活躍社会じゃねーのかよ。

昨日見事に保育園落ちたわ。

どうすんだよ私活躍出来ねーじゃねーか。

Japan Shine!!!

ご次節がら保育園入所に落ちた人たちの怨嗟がネットでうずまいている。

このままでは「梅の花」にならんで「日本死ね」が季語になりそうである。

著しい需給不均衡がおきているわけで、なにがおきているのだろうか?

待機児童や保育所事情について調べてみた。

ざくっと概要と結論

未就学児童1人あたり3~50万/月の手厚い補助金を育児家庭ではなく、施設運営会社に投じていること。

また非常に厳しい施設基準と、従事職員規定。9割を超える常勤職員により、常に需要より足らないほうに調整される構造上の問題であることがわかった。

待機児童の現状について

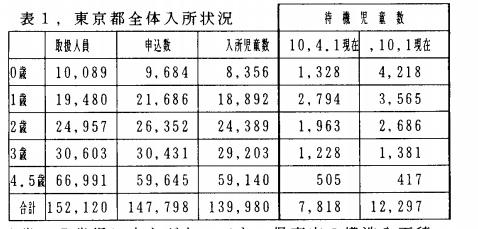

施設利用率は39.26%、待機率1.24%

0歳児10月時点では入所児童数の約半数相当が待機児童

認可施設基準の困難さ

0~1歳児あたり、1坪(2畳分)の保育室が必要

2歳児以上を遊ばせる園庭も1人あたり1坪(公園の場合は徒歩5分以内)

2階以上に設置しようとすると、こんどは大型商用ビルなみの施設基準

困難な職員への規定

保育従事職員は保育士資格を有する常勤職員が原則

0歳児3人あたりに1人の保育士を配置しなければならない

保育所の採算について

保育所の売上の57.9%が官公庁からの収入

従業者1人当たりの売上高は397万円しかない。この数字は飲食店よりも低い。

にもかかわらず常用雇用率は91%から99.51%になるほどの高さがある

女性の活躍が社会的に制限されている?

一億総活躍社会とはいっているが日本にはM字カーブという出産時の女性が働けなくなるという状況を端的に表した社会統計がある。日本や韓国では出産にともない女性が職場から一時的に退場する。

まぁ、日帰りで出産する欧米人と、骨格が小さく出産が一大事業である東洋人を比較するのもどうかとは思うけどな・・・。新生児の発達も人種によって違うのかな?

参考元:

第1部 男女共同参画社会の形成の状況

第19図 女性の年齢階級別労働力率(国際比較)

http://www.gender.go.jp/whitepaper/h23/gaiyou/html/honpen/b1_s03.html

東京都の待機児童の現状について

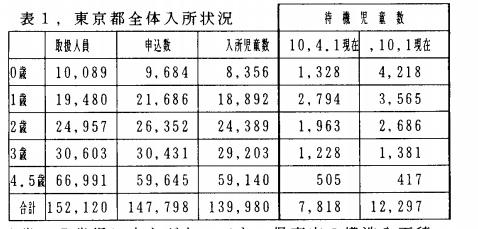

就学前児童数と保育所利用者数の割合をみると利用率は平成22年の32.2%から平成26年の37.6%へと改善している。施設利用率の平成27年分を計算したところ39.26%であった。全体待機率は1.24%である。

世田谷区 が 最悪で唯一4桁で、1,182人利用率32.4%とかなり最悪の数字を叩き出している。

なんか世田谷のほうから、日本死ねって聞こえてくるな。

下記に待機率が2%以上ある自治体を書き出す。

平成27年 待機児童数 待機率 施設利用率

狛江市 175 4.66% 35.70%

国立市 99 2.96% 39.80%

小金井市 164 2.85% 33.40%

世田谷区 1182 2.73% 32.40%

渋谷区 252 2.62% 38.30%

府中市 352 2.55% 37.50%

調布市 296 2.54% 37.40%

目黒区 294 2.34% 33.60%

台東区 170 2.32% 38.00%

三鷹市 209 2.26% 35.60%

立川市 183 2.11% 42.00%

豊島区 209 2.04% 42.70%

全体の施設利用率は東京都全体の就学前児童数÷合計の施設利用数として計算している。

待機率は待機児童数÷就学前児童数として計算している。

参考:

都内の保育サービスの状況について 東京都平成27年7月23日 福祉保健局

http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2015/07/60p7n200.htm

http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2015/07/DATA/60p7n202.pdf

施設を利用しようともしていない家庭を考えると潜在需要はさらにあるだろう。

注意しなければいけないのはこれは4月1日時点の調査であることだ。

平成10年の調査では、4月から半年経過した10月時点の調査したものがあるが、

待機児童数は7,818人が12,297人になっている。これは公立の入園が4月に集中するためである。

参考:

231 東京都における入所待機児童について 石坂 孝喜 大塚保育園

http://ci.nii.ac.jp/naid/110002944183

特に0歳から1歳までの待機率および、半年経過時点ので待機率の増加はすさまじい。

入所児童数8,356に対し4月1日の待機児童1,328人10月1日の待機児童数は4,218人。

なんと半数相当が待機児童である。入学年度がくるまで生まれた時期によっては待機しなければならない。

雇用保険法によると育児休暇が1歳または、待機児童になった場合1歳6ヶ月まで育児休暇が男女関係なく習得できることになっているが、まあ実態としては難しいだろう。うちのような独り親方の会社が育児休暇を取得したら、完全に業務が停止するしね・・・

認可施設基準について

需要があるのに、なぜ保育所が新設されないのだろうか。まず考えたのが保育所をつくるための基準が厳しいのではないかということだ。実際しらべてみたところとても厳しかった。

保育施設に0~1歳児あたり、1坪(2畳分)が必要であり、2歳児以上を遊ばせる園庭にも1人1坪必要である。

参考までに都内は一坪あたりの家賃は1~2万が相場である。特に一階の路面賃料は、商業上も価値があるので高くなるが、保育所を2階以上に設置しようとすると、こんどは大型商用ビルなみの耐火基準が必要であり、保育所用にビルをデザインしていないと無理な物件条件であった。以下、抜粋する。

保育室等の設置

不審者の侵入防止対策、モニタ、オートロック、安全家具、飛散防止照明や、指つめ防止、ベビーゲート、角の面取り

2歳以上児1人当たり1.98平方メートル (内法面積) 以上。

A型0歳児及び1歳児1人当たり3.3平方メートル(内法面積)以上。

B型0歳児及び1歳児1人当たり2.5平方メートル(内法面積)以上。

医務室の設置

事務室等と兼用も可。

屋外遊戯場の確保

2歳以上児1人当たり3.3 平方メートル (児童が実際に遊戯できる面積) 以上。保育所付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。園庭を有することが望ましいが、代替遊戯場は保育所から徒歩で概ね5分以内の距離

屋上を屋外遊戯場として使用可能(但し施設基準あり)

調理室の設置

保育室と区画されていること。食品製造業等取締条例第五条の四に基づき保健所へ届、調乳室を設置することが望ましい。

その他の施設の設置

便所には保育室用とは別に便所専用の手洗設備、汚物流しを設置、原則として沐浴設備あるいはシャワーブース

乳幼児が使用する施設は1階に設けることが望ましい。

避難路の確保

非常口は、2方向の避難経路

同一避難路を通って敷地外に出る経路は不可

避難路は幅1.5メートル以上を確保することが望ましい

避難先が同一の公道である場合には、最終的な避難位置が10m以上離れていること。

2階以上に設置する場合の基準

建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物

退避可能なバルコニー(2階設置の場合)

屋外階段と屋内階段

保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下

スプリンクラー設備その他これに類するもの

調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置

壁及び天井の室内に面する仕上げを不燃材料

火災を通報する設備

カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理

耐震性能に関する要件。新耐震基準により建築された建物

平成22年10月 東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/129/1811/534/d00140647_d/fil/shisetukijyun.pdf

困難な職員への規定

同様に職員の配置についても厳しい規定がある。

保育従事職員は保育士資格を有する常勤職員を原則とし、0歳児3人あたり1人の保育士を配置しなければならない。1歳未満の待機児童が多いわけだ。下記要件を抜粋する。

常勤職員

当該認証保育所において1日6時間以上かつ月20日以上

保育士

保育士となる資格

保育従事職員配置基準

(0歳児数×1/3)+{(1歳児数+2歳児数)×1/6}+(3歳児数×1/20)+(4歳以上児数×1/30)

保育従事職員は保育士資格を有する常勤職員を原則

保育従事職員数の6割以上を保育士資格を有する常勤職員とする

0歳児3人につき一人以上、1歳児及び2歳児6人につき一人以上、

3歳児20人につき一人以上、4歳以上児30人につき一人以上

認証保育所においては、短時間利用児35人につき一人以上

施設長

同一施設で継続して1年以上保育士として勤務した経験

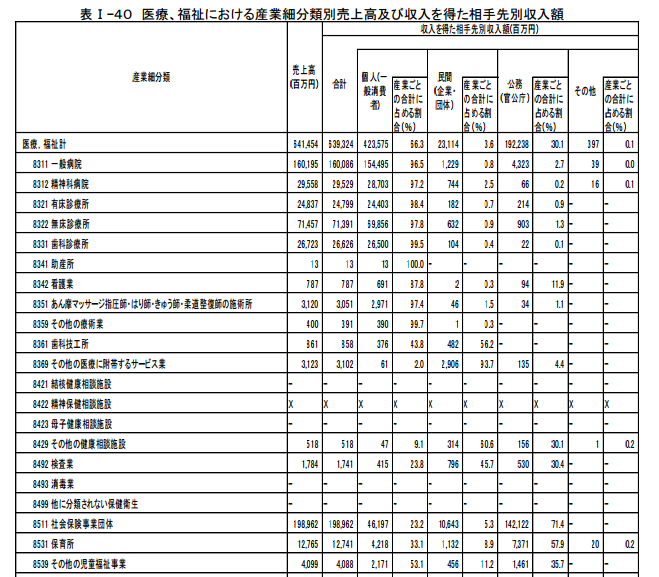

保育所の採算について

この時点で、認可保育を提供しようとしたら普通の家庭が払えるようなサービス価格で提供できないことがわかった。

では実際どのように運営されているのだろうか?

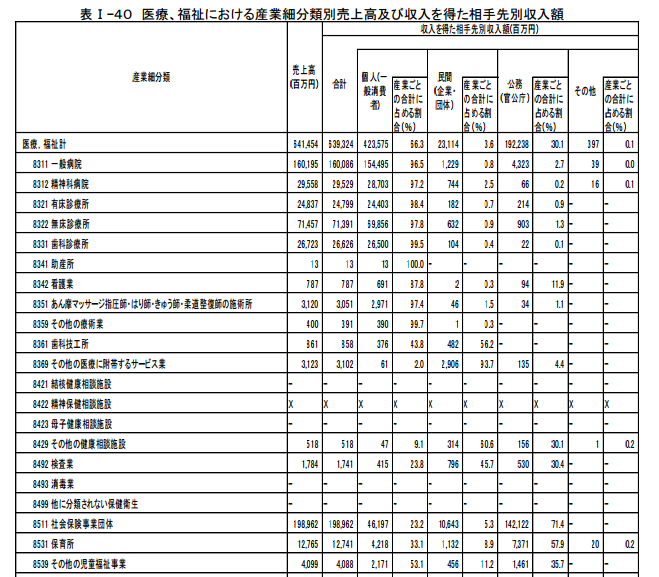

保育所の57.9%が官公庁からの収入で、従業者1人当たりの売上高は397万円で、飲食店の480万円よりも低い。

雇用者数が10人を超える運営会社は91%から99.51%になるほどの常用雇用率で、他産業に比べるまでもなく高い。どのようになっているのか調べてみた。

参考:

http://d.hatena.ne.jp/azuma_ryo/20100826/1282795083

認可保育園の運営費は、国・都道府県・市区町村からの補助金で99%を賄っています。ただ、ここで間違ってはいけないのは、補助金というのは100%税金ではないということです。

..

利用者負担の割合があり、補助金のうちおよそ10%ほどが利用者から徴収した保育料にあたります。

..

公立保育園では年度始め(4月)の児童数で、私立は毎月初日の児童数で補助金の額が決まります。

..

保育園の経費の80%は人件費です。一般的に、85%を超えている場合は人件費過多、70%を下回っている場合は雇用環境が劣悪

新規参入は断固阻止!! 保育園業界に巣くう利権の闇

http://diamond.jp/articles/-/6229

月謝の平均は約2万円

..

東京都では、私立認可保育園で約30万円、公立では約50万円を、0歳児1人当たりの保育費用として毎月補助

..

都心の認可外保育園の多くは、雑居ビルで運営され、0歳児の月謝は6万~7万円

..

私立認可保育園では、女性職員は30歳までに辞めるように仕向けつつ、なるべく若い職員を中心にして人件費を抑えている..

既得権を手にしている保育園業界からの猛反発が起こる。加えて、現在200万人いる認可保育園に通う子どもの親たちも、見方によっては既得権者といえる。改革によって今通っている認可保育園のサービスが見直されるとしたら、親たちから反対の声が上がりかねない

東京都 ニーズが高まる医療,福祉関連サービス

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/monthly/sangyo/sangyo-industry-and-employment/2014/pdf/ch02/2_07.pdf

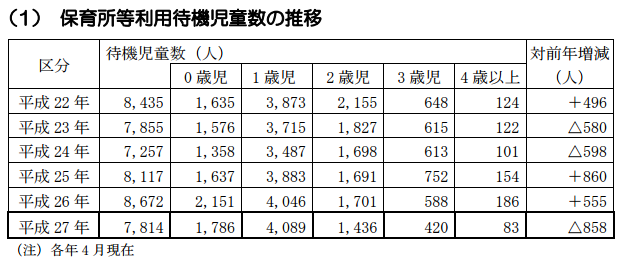

東京の保育所数と保育所定員は増加が続いており、2013年は認証保育所1を含めて約2千6百所、約21

万7千人となりました。認可保育所数は2004年から2013年にかけて約18%増加していますが、認証保育

所は同じ期間に3倍以上へと、より大幅に増加

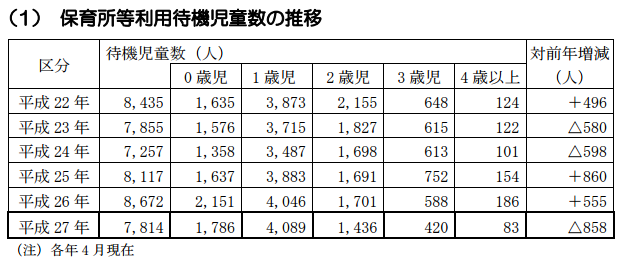

2009年以降、待機児童数は7千人を超える高い水準で推移し、そのう

ち0~2歳児が約9割

開所時間が12時間を超える割合が2002年の4.4%から2012年は25.5%まで上昇

平成24年経済センサス-活動調査(確報)産業別集計(建設業、医療・福祉、学校教育及びサービス業に関する集計)

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/7/b/f/7bf05b64781d3b94f96b7db5e6834f5d.pdf

事業所数 174

従業者数(人) 3,217

1事業所当たり 売上高(万円)7,336万

従業者1人当たり 売上高(万円) 397万

参考までに他の産業中分類ごとの売上規模が低いほうを並べておく。

91 職業紹介・労働者派遣業 593万円

94 宗教 46万円

95 その他のサービス業 510万円

76 飲食店 480万円

保育所は飲食店よりも従業員ごとの売上高で下回る。

表Ⅰ-40 医療、福祉における産業細分類別売上高及び収入を得た相手先別収入額

57.9%が官公庁からの売上、個人の一般消費者は33.1%

経済センサス

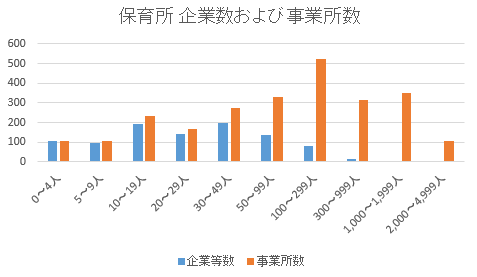

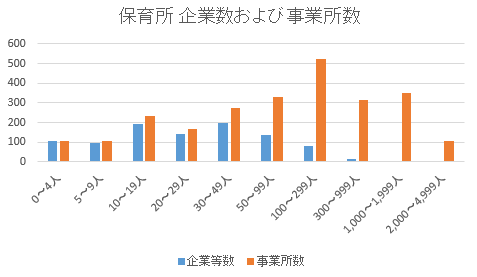

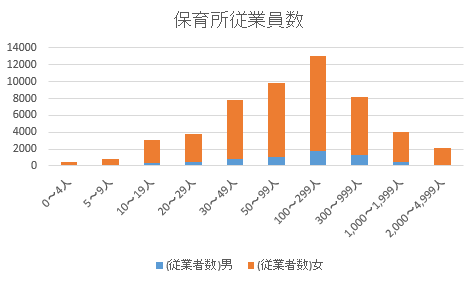

経済センサスのデータから保育所関係のデータをひっぱってきてエクセルで図にした

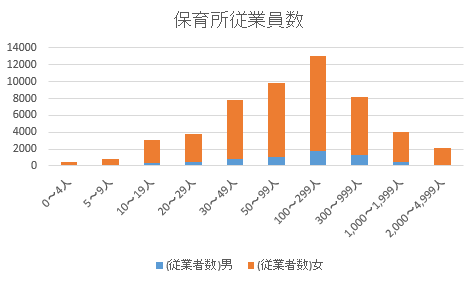

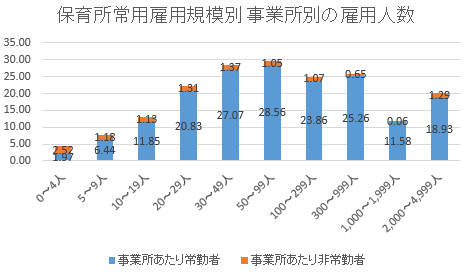

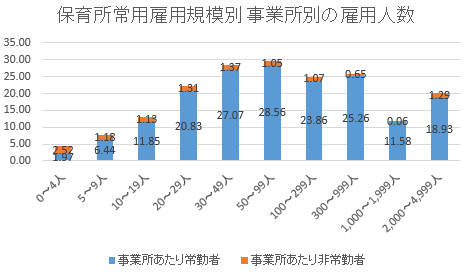

園の常用雇用規模別の保育所の企業数、事業所数である。10~30人程度の比較的小規模な事業者が多いことがわかる。

イメージどおり女性ばかりの職場ということがわかる。それと同時に、企業数としては少ない従業員100人以上の企業が業界の保育士の就職先の最頻値であることがわかる。公的な認可保育企業だろうか?

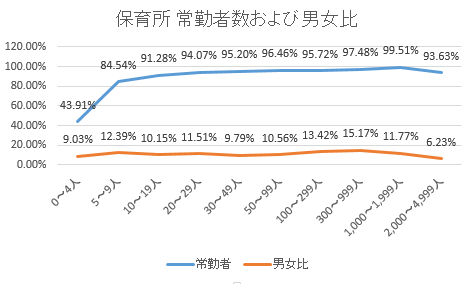

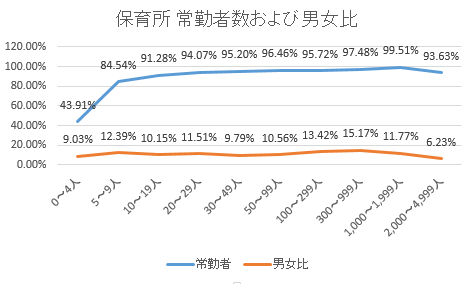

認可の雇用者規定に常勤の規定があるために、一定規模以上の保育所では異様に常勤者率が高いことがわかる。99.5%とかパートとかアルバイトのような調整可能な労働力の入る余地がまったくない制度になっていることがわかる。

従業員数が1000人を超える企業はじつは都内には3社しかなく、2000人を超える企業は1社しかない。都外以外のデータをみるにいずれも全国支社をもっているようなので、ビジネス的に採算公立がよさそうなのは事業所あたり12人程度なのであろうが、都内は物件の方が貴重になるので、保育所あたり35~30人の保育士を詰め込むことになるのであろう。

参考元:

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001064690&cycode=0

企業産業(小分類)、企業常用雇用者規模(海外を含む)(11区分)、経営組織(3区分)、資本金階級(10区分:会社企業のみ)別企業等数、事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数-都道府県、大都市

企業産業(中分類)、国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び1企業等当たり売上(収入)金額(国内複数事業所企業)-都道府県

解決策など考察

公的な取引先からの収入をいれて、売上高が従業者1人当たりの397万円ということは、給料水準はこれ以下におさえられなければならず、過剰に安い人件費により労働供給がなされていて不健全である。知り合いで保育士をやっていた人が安すぎて生活できないからと辞めていたが納得の数字だ。

また、施設基準を見る限り、認定保育施設を建てようとすると、そもそもの土地の固定資産税分も稼げそうになく、社寺や宗教団体が保有する土地ぐらいでしか、そもそもの採算ラインに乗らないであろう。ビジネス上、都内に新規参入の余地はまったくない。

雇用を維持するには会社側が負担している社会保障費など管理費用を含めると給与の3倍が必要になるといわれている。給与20万の人を雇うには60万円が必要ということだ。20万円の給与をもらうためには60万円分稼がなければならないのだ。

0歳児保育は1人の従業員に対して、3人しか面倒みれないのであれば、たとえ支払いが20万の給与だとしても人件費分だけで20万を考慮しなければならない。

東京都の1人あたりオフィス面積は平均3.87坪月額65,192円だそうである。

https://soken.xymax.co.jp/2015/10/20/151020-office_space_per_person_2015/

これに保育施設分の保育室1坪を足せば、8万である。

ゼロ歳児保育をしようとしたばあい、利用者には最低でも28万の費用がかかるのである。

これには建物を建てる、土地取得費用、家具などの内作の初期費用を含んでいない。

かわりに、認可保育では毎月幼稚園に0歳児1人当たりの保育費用として補助される私立約30万円、公立約50万円が、これを肩代わりしているため、月謝がやすくなっているにすぎない。

つまり、認可保育に入れなかった児童、さらには1~2%の待機児童はこれ以上の補助を受けられないことになる。

日本の税の再分配はOECDの調査によると現金による再分配がほとんどおこなわれていないそうであるが、若者向けにも金をつかっていると言うかもしれないが、それは新生児の育英補助ではなく、保育園事業をしている既存業者の保護にほかならない。

利用者がここのサービスがいいと価格とサービスを比較して選ぶのではないから、競争も発生していないし、新規参入も撤退も発生していない。利用者が間違ったサービスを選び事故にまきこまれないように保護しているという名目であろうが、これは行政による新規参入障壁の形成である。

根深い怨嗟を生みながらも、なかなか改善されなてこなかったのは、その貧乏くじを引くのが全体でも1.24%しかいないからである。

おもいつき提言

常勤職員の緩和

センサー類や、保育資格者以外の常時監視があれば、0歳児保育3人に有資格者1人の比率も緩和できるのではないか。常勤者雇用であると需給調整が困難であるので必ず足らないほうで調整されてしまう。構造的な問題である。

3ヶ月以上の待機児童家庭への毎月補助10万

保育所に育児支援金といって30万とか50万を払っているのであれば、待機児童になってしまった家庭にも育児費用として私立なみの補助をおこなわなければそもそもの補助の性質からずれていると言わざるをえず、フェアではない。三鷹市の場合、0歳児待機児童数は209人なので2,090万、年間2億5千万程度の予算規模だ。

基準年度の見直し

生まれる時期が同じではないのだから、年度での入学や補助金の決定は柔軟性がない。

複数年度で予算化し、都度見直すほうこうで。

職場保育施設など

園に補助金ではなく、子育て世代に補助することで、職場に場所をつくったり、そこでシッターを雇ったりできるようになる。なんにせよ、補助金による過剰競争力をもつ認可保育の存在が、育児における新しい産業形態がうまれる創意工夫の余地をまったく潰している。

あと、ciniiなどで論文も掘ったのだが学術的な研究が見当たらなかったのが残念ね。

ちょっと雑駁になったけど、とりあえず投稿。あとはみなさんよしなに。