水戸黄門が武田鉄矢で復活するらしい。

政治の世界では赤い小池と緑の小池の大活躍により、そばなのかうどんなのかのごときかけそば論争がおきている。

大阪のほうのあれも東京のほうのあれも笑っちゃうような滑稽さとは裏腹、与える影響がクリティカルすぎてちょっと笑えない。

そんな事してる場合じゃねぇだろと、いやはやなんとも頭を抱える状態である。タネの割れた手品を延々とみせられているもどかしさは半端ない。

歴史から学べるのは賢者だという。

なのでおおよその人たちは経験からしか学べないということだ。なかには経験からも学べないひともいる。だから多数決で決めれば間違うことや合理的でない結果になることはままある。

それはそれでいい。

取り返しのつかない誤りを犯すまえに、細かい間違いを各自が経験できるからだ。合理化がすすみすぎるると、過剰最適され外部からの環境変化で絶滅してしまう。なにいってるんだかわからないとおもうけど、ある程度の多様性とあそびは全滅しないためには必要なことだ。

だけれども、判断するための情報が間違っていたら間違ったことも気がつけない。経験から学ばせないようにする報道や、消費者が学習をするころには商品を入れ替え目先をかえさせるような賢しい工夫が目に余る。

大阪のほうのあれは証人喚問後でいいとして、土壌汚染対策の専門家委員会、百条委員会での浜渦元副知事、石原元都知事の証言があり、東京のほうのあれはだいぶ問題が整理されたので、ちょぼちょぼ書き出しておこうかと思う。

問題の整理

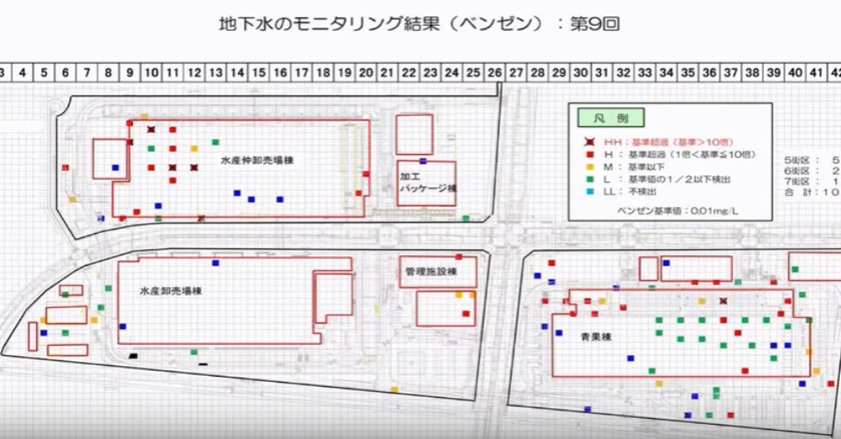

豊洲市場土壌汚染の評価 → 2年間の地下水モニタリングの結果の確認・評価が「専門家会議」によりおこなわれている

- 地上部の空気に土壌汚染の影響はないことが確認できた → 法的、科学的には安全。

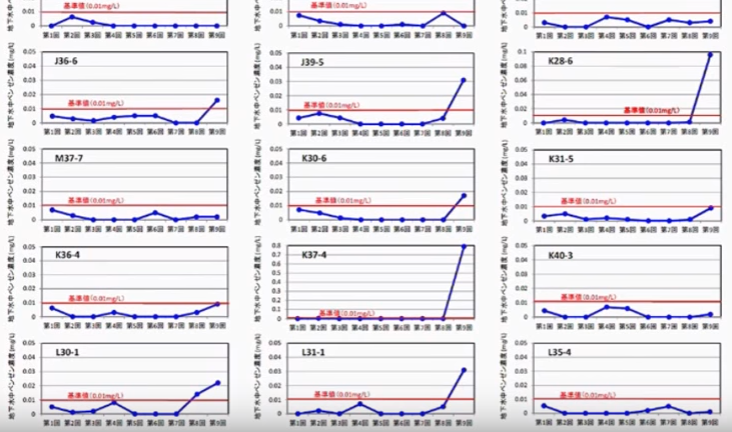

- 地下水から環境基準の100倍のベンゼンが出た → 処理前は4万3000倍。対策した効果はあったね。

- 100倍のベンゼン怖い → それ70年間、毎日2Lを飲用し10万人に1人に影響が出る飲料水の環境基準な。

- 環境基準? → 土壌汚染対策法の環境基準、工場排水の環境基準、飲料水の環境基準

- 地下水は飲まないし使わない → 地下水は汲み上げて下水に流すだけだよ。豊洲市場では上水はなんと水道をつかうんだ!

- 埋立地の井戸水に飲料水の環境基準を採用 → 安心のためのコスト。都内では井戸水は飲料用に使えないところ多いのにな

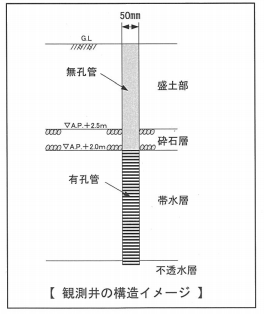

- 地下水がなぜ貯まるのか → 埋立地なので海とを区切る遮水壁があり、汲み上げないと降雨した分がそのままたまる。

- 水銀も出た → 地下密閉空間だと海水にふたしてても出るらしい。マグロの水銀はいいのかな?

- ヒ素も出た → あそこらへんには有楽町層(自然由来)の層があるんだって

- シアンは青酸カリとかで炭素二重結合でとにかくやばい → ご意見として承ります・・・

- 地下水が地震で吹き出したらどうするんだ → 建物は地面に直建てじゃないよ。連結廊下も浮いてるよ。

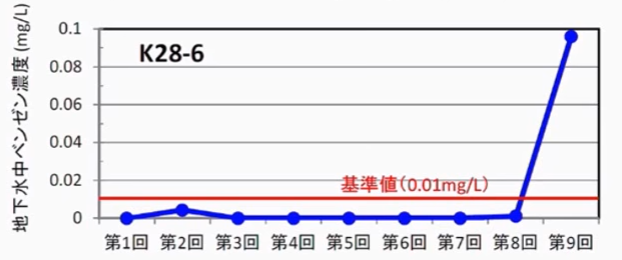

- 2年間モニタリングの後半で急に数値が動いた → 地下水管理システム動いたからみたい

- 過去8回分のモニタリングは再採水とかしてたんじゃ → 話題の忖度?

- 地下ピットの空気が悪い → 換気しようね

- イタイイタイ病になる!人体実験のモルモットになりたくない → これな。安心のためのコストは青天井。

豊洲市場の施設の評価 → 市場問題プロジェクトチームによりおこなわれている

- 建物の構造計算 → 誤記があるね。ミスだよね。再申請が必要かは確認中。

ヘアピンスロープ曲がれないんじゃない → ターレットって旋回って意味らしいよ! -

交通アクセス → トラック荷受け場たりないんじゃね・・・

市場内(各街区内、建物間)の導線 → 活魚のところ問題じゃね、習熟訓練まにあわないかも - 温度管理 → なんでHACCP対応のコールドチェーンにできなかったの?

- 間口が狭くてマグロが切れない → 共同場があるよ。

- 業者にヒアリングされなかった → 移転反対派が代表の間に決まったから?だとしたら都、駄目だよね。

- 建設費が当初の990億円から2752億円、土壌汚染対策費は586億円から849億円 → 都知事戦のさなかとかにきまったよ。なにこれ。

築地の問題 → 豊洲で騒ぐなら築地はどうなのよと風評被害が延焼

築地市場の沿革

1935年 日本橋魚河岸から移設

1985年 大田市場移転 業界団体が反対し失敗

1990年 築地再整備 ローリング工法が種地が確保できない業者の反対などにより失敗。2380億 → 3400億に試算が膨らみ頓挫。

400億で仮設した駐車場等の建物が既存不適格構造物として現在まで残る。

1998年 晴海臨海部移転の可能性の検討 → 業界団体が移転(4)と再整備(2)で割れる

1999年 現在地再整備の再検討 → 業界団体が合意せず失敗

2001年 豊洲移転整備の決定 第七次東京都卸売市場整備計画策定

- 創業から80年。移転が決まってから18年大規模改修がなされておらず深刻な老朽化

- 鉄道流通の時代に建てられた市場であるため駅のホームのような構造。柱と屋根。壁はないのでエアコン等はなし。

- 密閉ではないためにネズミなどの害獣問題 → 銀座にネズミが大挙して移動の危険

- 周辺道路もトラック物流に対応していないため交通に影響。

- 当時は僻地の埋立地であったが今は一等地。

- アスベストが建物に使われている。

- 大規模集客施設にもかかわらず耐震化もなされておらず旧建築基準法以前。

- 交通事故が年間242件(うち人身131件)と混み合った危険な導線。

- 米軍クリーニング工場跡地なので豊洲と同じ汚染指定土壌 → 小池都知事「築地はコンクリートに覆われているから大丈夫」

- 築地の解体工事の入札 → 都知事戦のさなかとかにきまったよ。

- 築地が解体できないから環状2号線も止まったよ → 五輪にまにあわないよ。選手村の建築どうするの。

- もっといろいろあるけれど現役で稼働している市場なのでみんな口もごもご。

卸売市場としての経営分析としての問題

平成元年には1794社あった仲卸が平成26年には1164社になっている。これはまた別の問題も大きく含んでいるので、市場問題PTが該当部の審議がされたらまた今度細かく調べる。

東京都のがばがばガバナンス問題

専門家会議が東京都側にモニタリングの結果を、説明を抜きに数値だけだと誤解を招くから事前公開するなと散々申し入れているにもかかわらず数日前には情報が「関係者筋」として報道されている。がばがばだ。大丈夫なのか都庁。

豊洲市場に決まった経緯問題 → 百条委員会にて検証中

豊洲市場問題沿革

鈴木、青島都知事時代に再整備、移転失敗

石原都知事時代に移転先を豊洲に決定。

猪瀬都知事時代に追加対策工事のため開場延期。

舛添都知事時代に工事完了をうけて安全宣言。

小池都知事時代に移転延期を決定。2001年 1,859億円で豊洲の土地を購入。掘削しない場所や土で覆う場所は対策の対象外

2005年 工事時の地盤から地下2mまで都条例の基準値以下(東京ガスが行う)

2007年 東京ガスが汚染対策を完了(102億円)

2008年 環境基準の4.3万倍のベンゼン(東京ガスの対策エリア外)

2011年 東京ガス78億負担(法的責任はないが応じる)30mメッシュで処理できていればOKとしていた契約内容を東京都が反故にした。

東京都は849億円の汚染対策費を投下。

地下水の水質基準を飲める基準にまであげたために対策費がうなぎのぼりになった(石原都知事が採決した)

「綺麗」の定義が曖昧のまま平成22年に付帯決議をつけた。風評被害対策としての自らかしたハードルで自縄自縛。

- 東京ガス → 独自の湾岸開発の計画をたてていて売りたくなかった。

- 東京都 → 大きい土地を買うのに地権者の少ない豊洲からかなり強権的に購入した。

- 汚染者負担原則から瑕疵担保責任が解除されていたのが話題に。

後任、現練馬区長の前川あきお氏 2005年東京ガスに役員として天下りした人物 → なぜか百条委員会には呼ばれてもいない

※ 前川あきお氏(02年知事本部長、04年知事本局長、2005年東京ガス役員、現練馬区長)豊洲の土地を市場にすることの合意書(02年7月)、豊洲における汚染土壌の処理方法についての確認書(05年2月)に署名

感想

立ち止まって考えることは場合によっては重要である。しかしながら、手術などのオペ中に考え事をしたいのでとめますでは患者は死んでしまう。

運営と監査、管理上必要な追求行為は別である。

小池都知事は未来をどうするという東京都の方向を示さないまま過去のあら捜しに勤しんでしまい未来につづく運営を放棄している。

いまのところ、ふろしきとオリンピックバッチをマグネットにしたことぐらいだ。専門家会議などをオンラインで中継するようにしているのはとても評価できるが、倍速で見れないのでyoutubeに乗っけてほしい。

豊洲市場については、政争の具にするために安心と安全を分けてしまった。科学の否定になりかねない。安全を訴える職責を担えるのは都知事であるのに、不安を掻き立てる側ではいかんと思う。

お化けを怖がる子どもたちを諭すのではなく一緒に怖がっている。

未来を労せず、前任のあら捜しだけ続けていればデグレードしていくだけだ。同時に未来を編む労力も割いてほしい。

で、追求の方向もおかしい。ここまで前任者否定に執着しているのにもかかわらずなぜ建築費が高騰したのかには踏み込めていない。

もし将来同じような大規模施設の移転をしようとしたときに、同じようなことにならないようにするためにすることは個人の責をつめることではなく、何が機能したのか、しなかったのかの組織としてのシステムを検証することだろう。じゃないとまた同じことを代表がかわるたびに繰り返す。今度吊るされるのは小池都知事だ。そんなことにはなんの進歩もない。

築地の卸売事業者は豊洲市場移転とそれにともなう風評被害で事業主は安全が担保されないから売上が低下することが懸念している。当然の心配だ。東京都は事業者の不安を払拭するために、過去数年分の売上から遺失利益などの一部補填などの営業保証を保険的におこなう裁可を予算に組み込んでおくべきだった。

築地市場以外を利用する会社としては、豊洲の店子にばかり都民税をつっこみやがって、さらにここからまだ築地の仲卸のわがままに答えて費用をせびるつもりかという不満がある。安い家賃で銀座で商売して、せっかく6000億もかけてつくったのに。他の古くなった市場に手をいれて直してあげてよとも思う。

商売人としては移転したくないという心情は理解できる。

商店街を現在の場所から2キロ移動しますとなれば、普通は反対する。

営業もままならず廃業も選択肢にあがる。津波被害の高台移転でさえ、かんたんにはいかないのだ。1,164人も社長がいれば合意形成なんてできるわけがない。

それでも苦心惨憺まとまったものを水素水並の根拠で立ち止めてしまった。

これが民主主義のコストだとしても、なかなかお高いものだ。そしてこのやりかただとまた同じ轍を踏む。

科学への挑戦?

安心、安全の議論。

自分は大学で化学専攻してしまったので、ちょっと世間とずれちゃっているかもしれないのだが、「ベンゼン」ってふつーの高校生でも実験で使うよね?物性とかも習うよね??

世間的にはどこまでわかった上で危険だ危ないって言っているんだろうか?

例えばタバコの副流煙やアルコール摂取とかの発がん性などと対象比較せずに飲料水の環境基準もってきて100倍とかやり続けたり、実際に食品として口にはいるほうの養殖魚とかがどういう薬品で消毒とか抗生物質うっているのかとかのほうでも気にしたほうがよいとおもうのです。

参考

市場問題プロジェクトチーム

http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/shijyoupt-index.html

豊洲市場移転問題特別委員会

https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/market-relocation/

豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/expert/

豊洲新市場、事業費見込み5884億円 当初比1500億円増

http://alplace.co.jp/blog/2015/03/18/372

築地市場解体 都が工事発注 知事選さなか 関係者に知らせず

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-07-29/2016072901_04_1.html

2/3 【猪瀬直樹×津田大介×夏野剛×佐々木紀彦】「東京の敵」は誰ですか?2017ど〜なる小池都政

https://www.youtube.com/watch?v=_gvPvU9WV3I

iモードの海の親とかよばれたりしている夏野剛さんは東京ガス豊洲開発で課長をしてた

12分のあたり

築地移転問題の歴史的経緯について

築地市場移転決定に至る経緯

http://www.shijou.metro.tokyo.jp/gyosei/pdf/gyosei/07/siryou/201204_4.pdf

第1回 市場問題プロジェクトチーム

http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/shijyoupt01/07slide.pdf

都から東京ガスへ天下った練馬区長、「豊洲問題の戦犯と言われるのは心外」

http://www.dailyshincho.jp/article/2016/10110701/?all=1