億万長者が裸一貫からビジネスを初め、100ドルから100万ドルのビジネスを90日で立ち上げるという覆面企画が、ディスカバリーチャンネルのyoutubeで公開され先日フィナーレを迎えた。おもしろいだけでなく気付きもおおいコンテンツだったのでおすすめする。

【億万長者の挑戦】正体隠して1億円稼げ!無一文からの90日間ビジネスサバイバル

https://www.youtube.com/watch?v=GPFCqo9oZfM&list=PLgMKK0HeoFAWiK7354ESh6XaE3KGgdC2G

日本でも今後スタートアップ庁をつくってスタートアップ(新興企業)担当相を据える方針だそうだ。

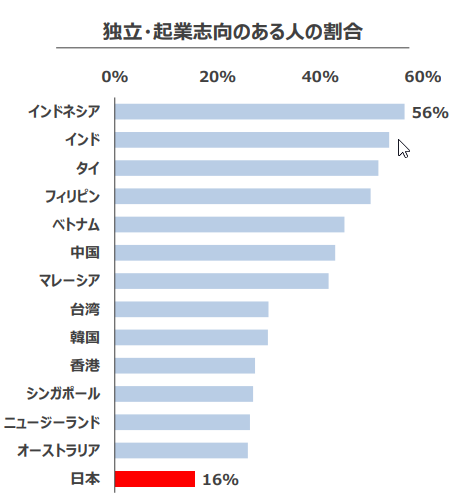

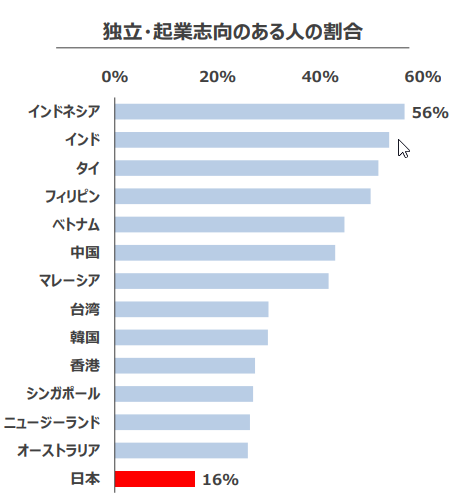

日本の起業家に夢はあるのだろうか? 数日前に経済産業省の未来人材ビジョンが発表されフックが強いデータばかりでツイッターTLを賑わせていた。絶望する。

「現在の勤務先で働き続けたい」と考える人は少ないが

しかし、「転職や起業」の意向を持つ人も少ない。

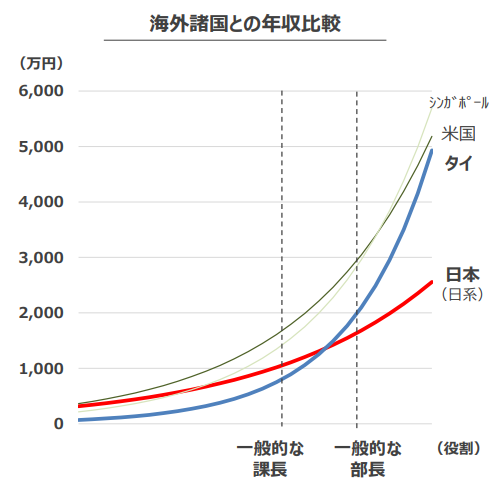

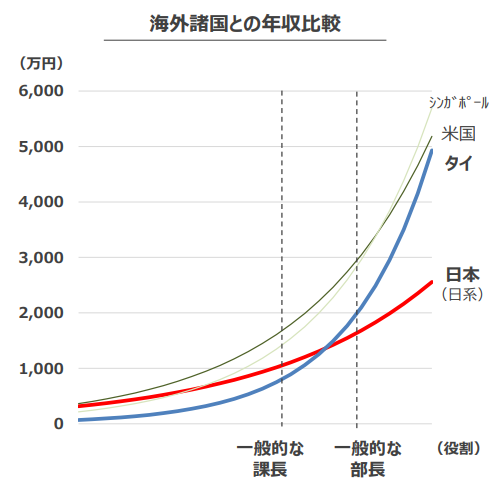

日本企業の部長の年収は、タイよりも低い。

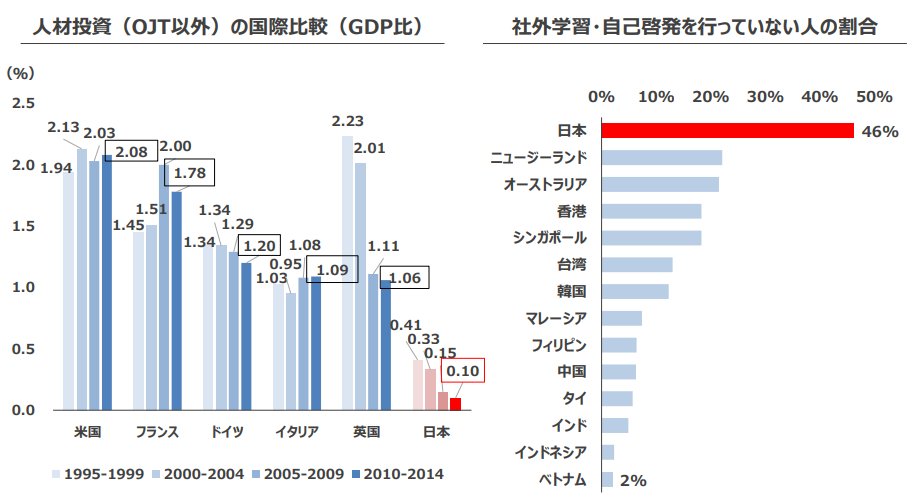

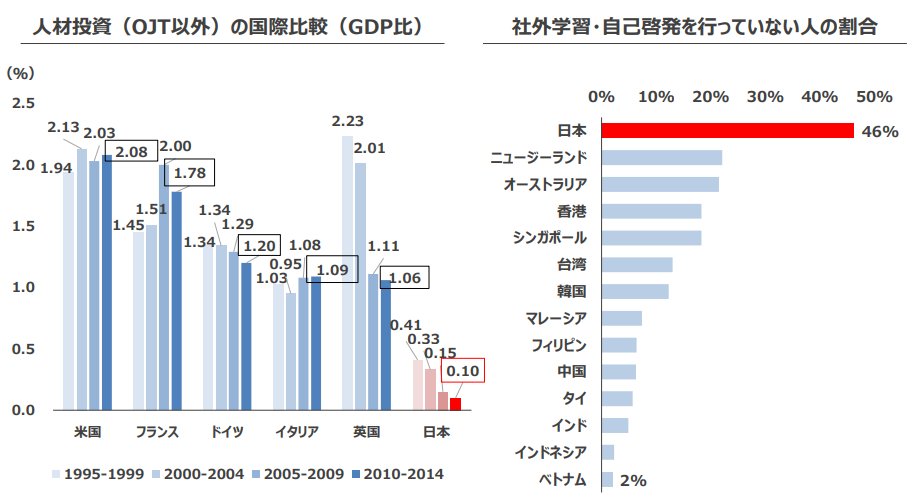

企業は人に投資せず、個人も学ばない。

勤勉な日本人は昔の話。今は学ばず、投資もせず、意識も低い。

衰退むべからざることだとおもう。

もし、グレン・スターンズが日本でリスタートしようとしたらどうなっただろうか?

ジャパニーズ・ドリームはあるのだろうか。

せっかくなので、グレン・スターンズの挑戦になぞらえて想定してみよう。

ネタバレを含むので、見終わったあとまた来てね。

サバイバル段階

100ドルで放り出された彼は3ヶ月の生活費3300ドルを一週間で稼ごうとしていた。熟練のゲーマーがやるシュミレーションゲームとかでも立ち上げの時が一番死にやすい。

番組上の演出も多分にあるのだとは思うが、普通はここで死ぬ。というか死んでいるはずだ。

アメリカの場合も、住宅を借りるのに銀行口座が必要で銀行口座開設のためにはソーシャルセキュリティ番号(社会保障番号)が必要で、ソーシャルセキュリティ番号の送付をうけるためには住所が必要みたいなみくすみになって積む。このような状態をプログラミング界隈ではデッドロックと言ったりする。論理矛盾、多分あとでまたでてくるのでその時詳しく言う。

彼は現金とっぱらいの仕事をしているが、日本でいまそのような日雇い仕事の門戸が開かれているだろうか?

まだバブルの残り香があった1990年代に外国人労働者に紛れて日払いのきけんキツイ汚いな3Kアルバイトをしたことがあるが、2022年では日払いでも源泉徴収票の発行が必要であり、労働環境的にブラックな仕事というのは、なぜか源泉徴収がされない外国人の特権となってしまった。

日本人が働く場合だけ税が発生する謎仕組み。日本人が3K労働で日銭を稼ぐ門戸は非常に狭い。住み込みで高原野菜収穫というような学生がやっていたアルバイトは今や外国人農業実習生のものだ。

職業斡旋法でも厳しく民間の参入が制限されているため、細かい仕事の口利きは違法となる。

アルバイトや派遣というような時間拘束を伴った働き方しかない。もし、時間拘束を逃れようとするとウーバーイーツ的な配達員で小銭を稼ぐのがせいぜいだ。一日の稼ぎに十分なワリのよい仕事はなく、時間で交換するしかない。

時間資本しかない場合、サバイバル期をスキルなどの労働資本を獲得しないままそのステージを抜けることは、今の日本ではまずできないと思う。

種銭づくり期(0円→10万円)

「価値のあるものを捨ててしまう人は多いのでそれを探している。」

彼は打ち捨てられた大型タイヤを纏まったお金に換えていた。原価ゼロでいくあたり、歴戦のツワモノである。

労働や役務でもなく、手持ちのなにかを売るのでもなく、お金を稼ぐというのは起業家とそれ以外を分かつ唯一絶対のものだ。1万円で仕入れたものを1万1千円で売るのは難しいし、0円を10万円にするのはもっと難しい。タフなことだ。

「起業するってことは隙間を埋めるってことだ。」

「買い手を先に確保してから売り物を探す。」

わかって居てもできるものではない。

それに日本だと不法侵入に拾得物横領、古物商許可。いろいろ無理そう。考えた挙げ句の銅線泥棒から創業しましたとか笑えない。今は戦後か。

知り合いの経営者でそりゃタフだなと思ったのが、家のキッチンで淹れたコーヒーをポットに入れて、深夜の街に繰り出して呼び込みの兄ちゃん達に売りつけて稼ぐところから始めたって話し。これをやると、まあそうなるわな展開になるのはご推察のとおりだ。

今の日本でリーガルにやろうとしたら、カブトムシでも拾うか浜辺で流木でも探してメルカリで売るぐらいなもんよ。とてもとても。当たり商材探して10万稼ぐのに商才あっても時間はそれなりに掛かる。

祭りで種銭を増やせるか(10万円→30万円)

セントパトリックデイの晴れの場効果で、種銭を増やす賭け。

自分は商店街で祭りの会計やってたり神酒所の運営とかも長いし、マルシェ的なものもよくやってるので、ある程度こういうのの内情にも明るいんだけど、これは日本でやると厳しい。

例えば軽トラックいっぱい分の野菜とか果物がマルシェで大人気で売り切ったとして、終日捌くのに6人ぐらいはいるし、3万で仕入れたものが5万ぐらいになる程度。人件費を考えなければ打ち上げ代が出るかも微妙な程度。せっかく仕入れたのに当然泣かず飛ばずなチームもあるし、RJみたいな強引なドリブルができる人はなかなか居ない。

その日限りのイベント品を当日に買えば安いってのはその通りなんだけど、卸も馬鹿ではないので、売れ残る前にどっかにおっつける。コネがないと何も買えずに終わる。まあ、そもそも場所代とか参加費必要だし、人のバーに入っていって売るみたいな軒先は借りることが普通はできない。でも、たまにそういうことが交渉でできる人もいる。

縁日とかでも上手くやれる人は商才があるなと思う。

文化祭とかでもそうだったでしょ、商才があるやつが一人いりゃぁクラスで利益が出るけど・・・。

何をやるかの企画から準備、仕入れから販売まで通貫で揃っているので商いの入門には縁日やマルシェはとてもいい。

・・・ただ、日本では縁日系は儲からないよ。儲かるところが放っておかれるわけがない。そもそもツテもなければ参入もできない。

安全資産

病気が250ドルで済むかな?

労働衛生環境が悪いと簡単に病気になる。そして一人で事業をやっているとき、病気になるということは稼ぎがなくなると同義だ。国民皆保険制度のない国で病気になるとそれだけで経済的にゲームオーバーになる。いろんな国で食中毒とかで病院に担ぎ込まれた経験があるが、保険超大事。多分彼は手札を切ってるとおもう。

車の中古車転売業(30万円→100万円)

一番日本であり得ない展開だなと思った部分がこれ。

日本では盗難車などを取り締まるため法規制が多い分野でもある。

古物商許可だけでなく、車庫証明や移転登記をとらなきゃならん。

自動車検査証、印鑑証明書、譲渡証明書。場合によっちゃ行政書士などの助けが必要になるだろう。

5万で中古車を買っても、納車まで時間がかかるだろうし、それを売却となったらなおのこと。

額面的にもここらへんから税金のことも考えなければならなくなる。

中小企業開発センター

これが一番うらやましい。というか、ここのリサーチチームに子飼いのエースチームが投下された可能性まであるのではないか。ちとありえんなと思った。

自分が知る限り日本にこんな練度のものはない。

というかそんなデータがそもそもない。

中小企業白書とか、経済センサスとかのデータをもとに自分でセル結合された糞いエクセルデータと格闘しながら分析するのがせいぜい。特定エリアの市場分析データみたいなのはない。民間がやってはいるがとっても高価だ。

地方創生がらみでRESASみたいなデータ可視化が流行ったとき地域牽引企業を可視化しようみたいな動きは良かったのだが、その後どうなったのだろうか? まだ地域零細企業のところにまでその情報は降りてきていない気がする。

普通の人にはあまり知らてないけど、日本には商工会と商工会議所があり、これが創業や経営相談に乗ってくれる。しかしマーケット分析みたいな高度なマーケティング・マネジメントを担える人材はいない(ごめんね)。

FAXを送ったり、封書に今月のゴルフコンペみたいな案内を送ってくる程度だ。

地方自治体→商工会→商店街みたいな流れで商業支援の事務窓口になる程度。商業部会だの工業部会だのサービス部会などがある。寄り合い所としては機能できても、経営戦略は立案できない。経営者が横のつながりをつくって企画をたてて講師を呼んだりする感じ。そもそもパソコンをつか(以下自粛。

ちなみに商工会法と商工会議所法それぞれ別の法律で定義されているまったく別のもの。幼稚園と保育園のようなもので日本が大好き二重行政。

ちなみに自分がいる三鷹市の場合とかだと、産業プラザみたいな市の第三セクターがあって創業支援とかをおこなっていたりしている。自治体としてSOHOスタートアップの支援をしていたりインキュベーション施設があったりする。23区だと創業支援センターみたいなのがあるところにはある。小学校の跡地をインキュベーション施設にしたり結構あちらこちらがんばってはいる。ないところにはない。

都営とかだと、産業サポートスクエアTAMAが立川にあるが、利用したことはないので仔細はわからない。ものづくりをする人には便利な施設があると聞いたことがある。そう言う意味ではファブスペースとかも増えた。

国営の創業支援はどうだろう。

ミラサポとかになるのだろうか?

今高田馬場創業支援センターのバナーから辿ったら「このサイトにアクセスできません」になっていた。こんなもんよ。URL変わって、ミラサポプラスになったみたいね。これは補助金、給付金の絡みか。これがないからスタートアップ庁をつくるって話しなのかな??

まあその実、経営戦略を手伝ってくれるところもないし、財務3表を読めるような人材も落ちてないし、そもそも経営を体系的に理解しているところもフォローしてくれるところもない。

理念や組織論、啓発が主なのでご存知の通り朝礼で社訓を読ませましょうみたいな提案が限界なのだよ。

竹槍しかないけど気持ちで負けるな!

家の転売(→1000万円)

あー、これ金持ち父さんで出てた黄金パターンだーとまじまじ見た。

日本にもこの本とかに影響をうけた層が一定数居て、リノベーションして高く売ろうみたいな不動産投資家というのがいてよくOLとかが騙されてる。

今の日本みたいな低金利時代には貸出金利も低いので、かなりうまくやってる人もいるのは事実だけど、そもそもある程度まとまった種銭と金融のリテラシー、マーケット・美的センス、適正な値段で抜かりのない仕事をしてくれる有能な職人へのアクセスがないと成功しない。それってつまりその道のプロ。スターンズの場合、日本で言う住宅ローン控除みたいなものを利用していて老練さというかこのシリーズの中でプロ味があるとすればここだと思う。職人へのアクセスはドーンというジョーカーで補っている。普通にやればこのようなパスを手に入れるのに年単位でかかる。だって初めて仕事を依頼するドーンがどんな仕事をするかわからない状況で発注しなければならないからね。誰かの信頼できるスジの紹介があったはずだ。

アメリカの場合は、買った不動産が買った価格より高く売れることもあるのが普通らしいけど、日本の場合は新築で建てた瞬間に売価は半分になる。そして住宅の平均耐用年数はわずか26年しかない。異様に短い。

家からハウスに。在来工法からプレファブになった結果、構造や屋根を治すぐらいなら建て替えたほうが安い使い捨てのものとなってしまっている。今の日本に上モノの資産価値はない。

DIY趣味で家をいじりたいなみたいなこだわり趣味層や建築士が複数人組んでマンションや戸建てのリノベーションをする人たち以外、家やマンションのリノベーション転売でうまくいく例はまずない。市場の肥やし要因で、不良不動産をおっつけられて終わりだ。契約書も読めない書けない素人が手をだして不具合に瑕疵担保責任を負わされて死ぬ。

電気、ガス、上下水、通信回線。日本はどれも許認可産業だ。素人が工事することは許されない。

そもそも日本の場合は、建築基準法が何度か大幅改正があり、場合によっては建築許可申請や既存不適格建築物なので弄れない法規制がさらにがんじがらめの分野でもある。接道面積によっちゃ再建築不可みたいな物件も少なくない。なので大抵は宅建業を持った本業がしのぎを削る界隈で素人に参入の余地はない。隙間がないのだ。

日本でこれをやろうとすると壁紙貼り直すぐらいがせいぜいで700万の種銭を何年もの時間をかけて1000万にして大家として手堅く回収するみたいな世界だと思っている。

参入障壁

スターンズもビールの醸造は諦めていたが、醸造や酒販は極めて参入困難な分野でもある。日本はあらゆるものの参入障壁がとにかく高い。高すぎて外国の経営戦略の教科書に日本のビール業界の例が掲載されるほどだ。たしかポーターの経営戦略論だったかな?

日本の場合、ビールの製造には酒税許可が必要だけれども、酒税許可を取るには年間うん百リットルの製造実績解除が必要みたいなの。つまり既存の醸造メーカー以外には論理矛盾していて新規の参入が実質許されていないのだ。ダブルバインドって言うそうな。これぞ板挟み。

昨今はこの分野、規制緩和があったようで、まちなかに小さなクラフトビール工房が増えた。だけど一事が万事日本はこんな感じで、何をやろうとしても壁にぶつかるんだ。2つの矛盾ならまだわかりやすいほうで、これがいくつもの要素で絡み合い、実質どれも独力では参入できないじゃんみたいな閉じた世界になっている。

日本はレギュレーションが曖昧で認可を下ろす団体や審査官の胸先三寸な評価がはいるので、人治になりがち。みんな大好き謎の外郭団体や組合が登場するわけだ。

なにかの開業申請とかも検査担当官ごとに判断が違ったりするなんてことはザラで、下手すると税務だって担当者ごとに言うことが違ったりする。なのに事前の問い合わせには個別のケースには答えられませんとなる。

大陸法と英米法の違いと評したりするけれども、やっていいことが書かれているのが大陸法で、やっては駄目なことがかかれた英米法。文句があれば裁判で判例積んでいく世界ではイノベーションおこりやすい。逆にやっていいことを法律に書く大陸法系は、法律がそもそも想定していないものはアウトなので、まだ実例もない、なにか新しいことを法律に触れずにやるのはできないのだ。

特に、法律の改定頻度が遅く、論理矛盾している法律がそのままになっているのに日本でイノベーションなんかが起きないのは当然のことだ。

チームビルド

商工会みたいな組織をさっき腐してしまったけど、鉄工所の経営者や、売出し中の敏腕インテリアデザイナーにたどり着きたいと思ったら、歩き回っって探すよりも商工会とかそういうところにいって誰か顔の広い社長を紹介してもらって、そこからさらに紹介してもらうというようなステップをとるよりない。でもそういう町の経営者に明るいひとは職員でも限られているので、やっぱり苦労することになるだろうと思う。

90日でそういう人たちにたどり着く。普通は不可能だ。

ここが一番、テレビ的な演出がはいっているんじゃないかと勘ぐった。RJやマット、手に職があり仕事熱心な鉄工所のクリス、インテリアデザイナーのドーン。特筆するにMATTみたいなオールマイティに実務能力がある人。相当、踏み込んで事前予備調査をしてたチームがあたりがあったんじゃなかろうか。こんな人はそんなほいほい落ちてないよ。

しかも労務出資の形をとってレベニューシェアだ。

これでタダ働きして失敗しちゃったって話しには枚挙に暇もないけど、それでビジネス的に成功したって話しは残念ながら日本ではほとんどないよね。

ドーンが1万ドルの請求が来るかもしれないほどリスクを負ったのは挑戦しがいがあるミッションをきちんと用意できたからだと思うけど、こんな感じで骨折り損のくたびれ儲けするなんてことは日常茶飯。失敗してはまた種銭稼ぎのフェイズに戻るわけだ。一度噛みつかれると用心するっていうけども、そうして臆病になって小さく纏まっていく。

企業価値

企業の価値評価をする方法はいくつかある。企業価値会計的な本に詳しい。

例えば、一番簡単なのは解散価値。その会社をいまその場で解散したとして何を売れるか。純資産で見る。

アンダードッグで考えると、会社としての資産はなにもない。クリスにつくってもらったスモーカータンクがある程度だ。什器として下取りにだしても10万も値がつくことはないだろう。店舗も什器付きの居抜きを借りているだけで会社の資産ではない。帳簿上の現預金も創業費用として数百ドルを計上できるだけで、その他流動資産も出資金のような純資産もない。つまるところ、会社の時価解散価値は百万円にも遠く及ばない。

もうひとつの代表的な手法にDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)がある。

だが、まってほしい。アンダードッグはまだお店を1ヶ月すら開店していないんだ。売上なんがあるわけないし、開店3ヶ月のご祝儀相場なんかがアテになるわけがない。サンプルが少なすぎる。どれだけお客が入るのか、固定費用や変動費用もわかっていない状態でその会社の将来価値を見積もることなど不可能というよりその段階で見積もる意味がない。

唯一できることは、事業計画としての収益予想だ。

カウンターで16席、テーブルがざっと見フロア24席、奥の部屋っぽいところに28席、特別席4席、テラス28席。計104席ぐらいかな。昼と夜の2回転でBBQとビールを提供するから客単価3000~5000円ぐらいなもんだろう。1万はいかないぐらいのお店だと思う。仮に5000円で2回転として、日販100万が上限の限界利益。年中無休満員御礼で3億6500万/年。

固定費いくらなんだろうと考えたけど、・・・そういえば家賃月45ドルとか言ってなかった??マジで???家賃が???最後のほうパートっぽい人いっぱいいたけど、人件費とか変動費は全く見えないので考慮しないでおく。日本基準で考えると飲食店の税引前利益率は8.6~11.4%なので、ざっくり10%で計算すると年間3、650万が営業利益の最上限。

実際は順風満帆にテラス席まで含めて前日満員御礼なんてことはないから、年数百万浮けば大成功だろうなと思う。開業資金1000万程度で回してトントンぐらいなもので、とてもではないけれど100万ドル規模のビジネスではない。後で自分で出資することが前提だから資本調達コストを掛けていないのが流石だなと思う。普通はこれを借り入れたり出資受け入れちゃって稼いでも稼いでも利払いや配当に消えて積む。オープンした段階で詰んでいる飲食店が多くて何もアドバイスできないこともあるもんだ。

先のDCFとかだと借り入れより出資金のほうが資金調達コストが高いものだと考えるのが一般だとおもうのだが、若い経営者なんかだと、出資金は貰えるお金だと勘違いして非常に苦労することになる。

全国展開や、ソースやスパイスのネット販売を視野に入れているとは言ったけど、その部分はまだ実績もなく外形からは評価不能。9万人都市の地方の優秀賞を取ったという実績をのれんに入れたとしても、おそらくスターンズの貸付会社だってお情けで数百万円を貸し付けるのがせいぜいだろうと思う。つまり、なんていうか、75万ドルなんていう査定は審査官がほんとに買うわけでもないから華をもたせてくれたお付き合い金額なんだと思う。

だが、ディスカバリーチャンネルに放送されて、立ち上げのストーリーまで含めての事業価値、のれんで考えると少し様相が変わってくる。この後に100万ドルの純資産の資本投下がなされて、食べてみたいとなった全米のユーザーに商品展開をできる訴求力は抜群。BBQと地ビールのビジネスの新規参入として彼はまた容易に100万ドルを稼ぐことになるだろう。投資家のための基金づくりはスターンズの本業の金融貸付業にも役立つはずだ。

10%だとか株を配ってるけど、出資を出させてるのかな?そこら辺は番組内で言っていなかったけど、どう処理したんだろうね??

ジャパニーズ・ドリームはあるか?

今の日本は商環境としては最悪で軟調だ。ボラティリティが高い。

コロナ禍のせいで飲食店業界は壊滅状態で、急激な円安によって小売業界も阿鼻叫喚地獄。というか、のんびりやっていたはずの紅茶屋ですら青色吐息で寝てたほうがいいんじゃないかと思い始めている。3万でさばいてたのの仕入れ値が4万になったみたいな世界になった。端的にいって死んじゃう。

製造業は半導体などの半製品の調達ができず物も作れない。農業は来季の作付け計画に重大な影響が出ており、今の首都は大規模な電力不足を前にしている。

もし、今、ビジネスを従来のやり方でスタートしても多分簡単に潰れるだろう。

外部環境が変わりすぎている。

軽減税率やインボイスのような、売上や利益率には影響しないが納税のための事務雑務が多く、税控除は下がり、お金にならない作業に忙殺されることになる。スモールスタートですら難しくなっている。

企業の内部留保が増えていると批判もあるが同時に借入金も増えている。借金100万したら貯金が100万増えたといっているようなものだ。経営環境が改善したわけではなく、低金利ゆえなんとかなっているにすぎない。金融政策として今金利をあげると変動金利や連帯保証、ノンリコースローンなんかを組んでいる人がもれなく死ぬ。金利をあげなければ円安になる。どちらにしろ経済は死ぬ。

日本の生産年齢人口は2/3になり、やがて江戸時代末期並となる。立ち並んだビル群は撤去もできず、耐久材として延々と固定費がかかり続ける。安定電力の供給もできなくなり、日に何回も停電するジャパニーズ・ヘルは遠からず現し世に顕現することだろう。

だが、軟調になるというのは新規参入者にとってはチャンスで大勝ちすることがあるかもしれない。

だって今なら日本にいながら海外で起業することもできるからだ。

vTuberのタレント事務所のにじさんじなANYCOLOR株式会社が上場してまもなく時価総額がフジテレビを越え2714億円となった。田角陸社長はまだ26歳だ。

異なるブロックチェーンの相互接続を目指すAstar NetworkはWeb3の旗振り役で1300億の暗号資産を保有していることになる。Stake Technologies 渡辺創太社長もまだ26歳だ。日本で創業したら含み資産に課税されてしまい事業継続ができないのでシンガポールで創業した。

羊頭狗肉をせずに、資産や信用を売り払うこともなく、世界の隙間を埋めることができれば価値を生み出すことになるだろう。

縄で結ばれ続けた小象は、縄を切れるような大きな象になっても縄から逃れるような真似はしなくなる。

角を矯め続けられた牛は死ぬ。

国が本気になれば規制は変わるかもしれないが、間に合いはしないだろう。大量絶滅期は遠からず避け得ない。

だが、これから世に出る若者の大航海時代は今始まったばかりだ。大木が倒れ覗く青空は若木にはチャンスだ。

若者でもなくなった人も23歳ぐらいになった気持ちでがんばろう。

参考

経済産業省の未来人材ビジョン

https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf

STEAMライブラリー ブリタニカ・ジャパン×東京大学生産技術研究所・産業技術総合研究所・NEDO・筑波大学附属中学校

https://www.britannica.co.jp/digital/steam/

飲食企業における売上高営業利益率は、飲食店平均で8.6%となった。これを規模別にみると、中小企業が11.4%、大企業が3.6%となり、中小企業が大企業を7.8ポイント上回った。

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syokozi/result-2/h2c6klaj.html#:~:text=%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%AB%98,%E3%82%927.8%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E4%B8%8A%E5%9B%9E%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82