当方はお米の専門家ではありません。「うるち米」がなにを指しているか漠然とか知らないレベルです。

専門家に素人が口をはさむなどおこがましい、上から目線だと思われる方へはごめんなさい。

素人意見で恐縮です。

さて、うるち米ですが、せんべいやらの原材料でもよく見かけるあれ、我々がよく食べるお米で、「もち米」に相当するものが「うるち米」呼ばれるお米の種類だそうです。コシヒカリだとか、ササニシキは品種。

「うるち」ってなんじゃらほいと思ったのでさらに調べると、サンスクリット語で「vrihi(ウリヒ)」という説があるそうです。日本で栽培されているジャポニカ米の稲ゲノムを考えると栽培原種は長江流域だから、サンスクリット語は違うんじゃないかなって素人ながら思うです。

古語のウルシネ説というのもあるそうです。

シネはイネ(稲)、ウルは潤うだそうですが、こちらの方がまだ納得感があります。アラシネ(荒稲)、オロシネ(愚稲)。とすると「もち米」の「も」ってなんだ??迷宮に入りそうなので、主題にもどりましょう。

さて、スーパーにもうお米がありません。小売価格も1.5~2倍程度になっています。

以前、スーパーでみかけたお米の棚のからっぽでした。数日後には埋まってましたが、昨今はずっとこんな感じです。当方は一応、飲食店の免許もあるので界隈の方の話しも聞くのですが、仕入れ値があがりすぎてみなさんヒーヒー言っておられます。茶碗一杯50円時代、そりゃ原価割れの心配も出てきます。

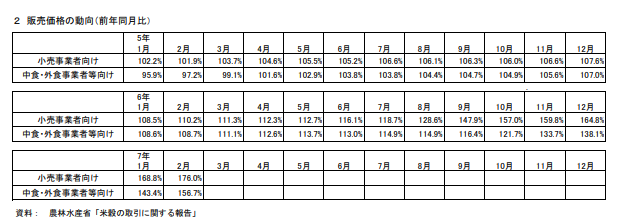

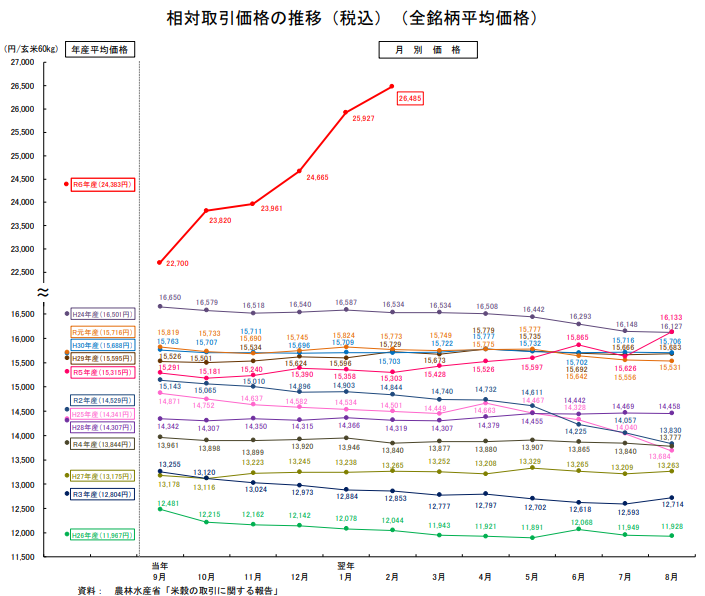

相対取引価格の全国平均で昨年の159%になっています。

小売事業者、飲食店事業者向けの価格で176%、156%なので残念ながら業者の仕入れ値があがっている以上、小売の価格は数ヶ月先まで下がることはないでしょう。

昨年の収穫前には、新米が出回ればこの価格状況は改善されるだろうと見込まれていましたがそうはならず、そのまま値上がりが続いています。

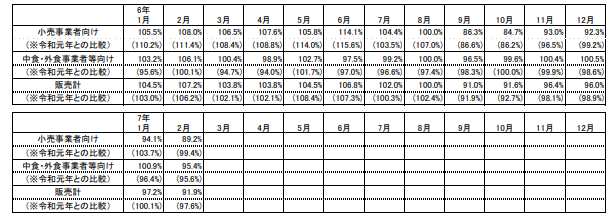

農水省の説明も「投機のせい」から「品薄を心配し在庫増」からと説明が変化していますが、「品薄を心配してみなさんが少しづつ在庫を買い増した結果」とするならば、販売実績が増えていなければなりませんが、その農水省が発表している米穀販売事業者における販売数量及び販売価格の動向(速報)」から販売数量をみてみると、小売事業者向けは90%を割っているし、事業者向けの販売も101%すら超える月もないことから、いくらなんでもその説は無理があるだろう思う次第です。

転売目的で買われたお米は、冷暗所保存ができないので、暖かくなるころにはコクゾウムシが湧いて慌てて転売されるのではないかとの説がありました。どうでしょうね?個人的にはもう国内にお米の在庫そのものがなさそうだなって思います。

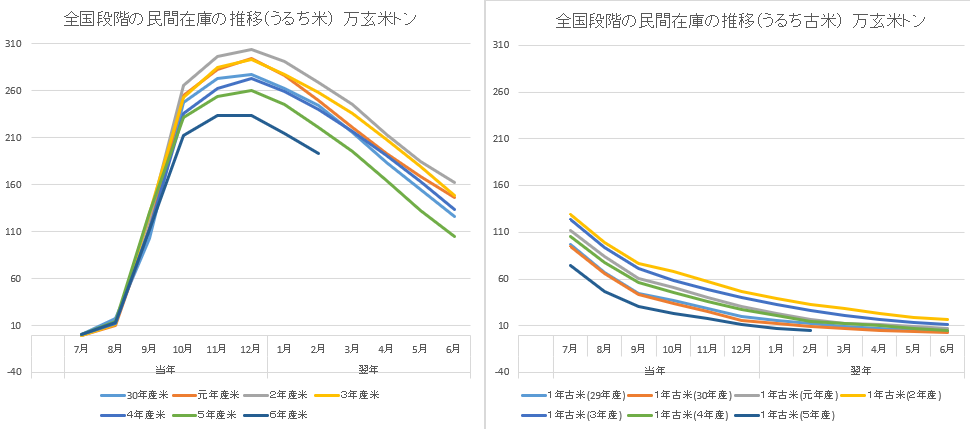

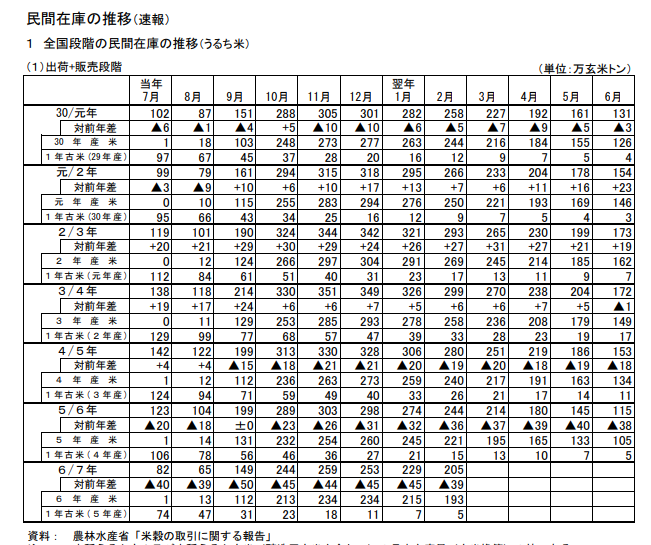

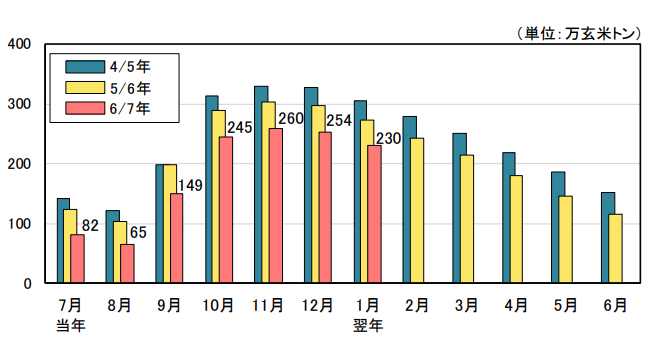

農林水産省の「米の相対取引価格・数量、契約・販売状況、民間在庫の推移等」の速報値をグラフにしてみます。AIが簡単にグラフにしてくれるかとおもったのですが、表組みがAIにすら難読化されてて、しかたないので自分でエクセルをいじいじしました。古米のデータと並べてわかりやすいようにしましたが、色がそろってないのはごめんしてちょエクセルが悪いんじゃ。

元の表データでも黒三角が連続していることからもわかる通り、在庫は平成30年から一番ない状態です。出荷段階でみても販売段階でみても、農家からの出荷数量でみても一貫して減ってるので、まあ、ないんだなって感じです。

農水省の「米に関するマンスリーレポート」を見てもなさそうです。

なんか初期の報道だと豊作だったけど、21万トンって流れてましたね。

たしかに、収穫量は多そうです。

収穫量で21万トン多かったのに、市中の在庫は少ないことになります。

そこで投機で買いました業者が居たとか、みんなが少しづつ買い増したから出回らないんだ論がでてきたわけだとおもいますが、はたして本当に要素はそれだけでしょうか?

他に仮説は考えられないでしょうか?

円安だから外国から買われている

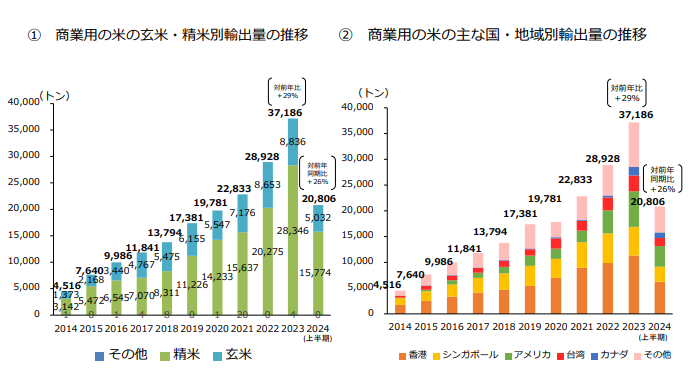

お米が日本で値上がりしている頃、日本のお米が日本で買うより安く売られているというポストをTwitter上でよくみかけました。実際、輸出統計を見ると増えています。

ヨーロッパの穀倉地帯で戦争が行われている関係で麦などの穀物価格は倍程度になっていて、かつ金利の関係で購買力平価でみても1.5倍ぐらいの相当な円安なので、日本のお米は海外からみるとかなりの割安感がありますね。大規模に買われていても不思議はありません。

でも、2年前と比較しても精米で1万5千トンぐらいなので、行方不明分には届きません。

本年度はさらに急増して4万トンぐらいになっている可能性はありますし、統計に現れない形で輸出をされているかもしれません。肥育用の穀物を麦などで揃えるより、お米の方が安そうですからね。非主食品として加工されてしまえばなかなか追えません。

個人的にはこれが一番要素としては強そうだなと思っています。

悪意をもった統計と印象操作

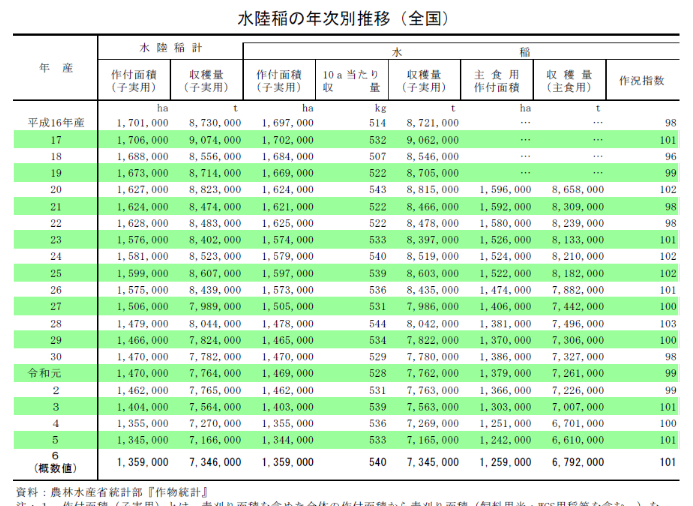

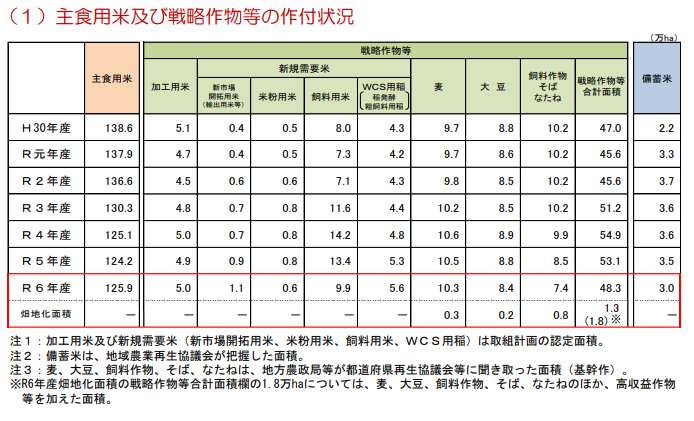

豊作ということになっています。でも、作付け面積は年々減っています。

豊作というのは本当でしょうか?

この7年で1割もの作付け面積が減少しています。

平成20年には860万トン、令和元年に700万トンあった主食用のお米は、令和5年には661万トンで、令和6年には679万トンです。

今年のうなぎ稚魚は豊漁だというニュースがありましたが、前年よりわずかに増えただけをもってして豊漁だの、豊作だのという気が農水にはあるようです。ほぼ絶滅レベルにあるにもかかわらずです。

とうとう実需が供給を割り込んだことで、価格上昇が発生した可能性があります。

戦国時代の石高は1人の人間が一年間に必要なお米の数を表していると言われています。

1石=10斗=100升=1,000合、1合=150gとすると、150㎏に相当します。0.15トン。

昨年度の収穫高679万トンは4526万石に相当するので、いくら輸入で他のものが食えるようになったとは言っても日本の人口は12,450万人の半分にも届かず、輸入食料品の超高騰と重なって受給を割り込んだんじゃないかなと。

お米の収穫量は江戸時代末期からさほど変わらないなんていうのを聞いたことがあります。増えた人口は輸入食材によって頼ってきました。そもそも21万トンというのは去年との比較であり、それでも去年足りなかったんだから、今年も足りないよねっていうそれだけのお話しの可能性。

資材の高騰による品質悪化

円安の影響もあり、あらゆる物資があがっています。肥料や石油化学製品などはエネルギーを必要とするので、その影響をもろにうけます。農薬などは石油化学製品の最たるものです。トラクターを動かすのにもエネルギーが必要です。

二年前東北で田んぼを見た際、ずいぶん病気にやられているなと思いました。放棄されている田んぼなのかと思ったほどですが、あちこちがそんな感じでした。でも作況指数では100となっていますね。

実際の品質は統計上の値よりももっと悪化しているのではないでしょうか?

作付け面積が減り、収穫量を増やそうと密集化させると病虫害の被害も受けやすいです。

収穫量が同じでも同じ品質であるとは限りません。

陰謀論

極東でも戦争が近い!

日本は食料安全保障が弱く、戦争が始まればまっさきに餓死するのは日本だと言われている。

だから、外国から調略をうけていて食料が戦争を見据えて密かに密輸出されているのだ。

第二次世界大戦終盤の日本のお米清算量は約587万トンで戦前の7割り程度(by AI による概要)なので、日本からお米、100万トンかすめとって、海峡封鎖すれば日本から継戦能力が奪える!

終戦直後の日本の人口は約7,200万人なので、その半分の50万トンを奪うぐらいで十二分。

貨幣も弱いから予算もたいしてかからない。

もしバレたところでなんの問題もないからおおっぴらに買い付けろ~

政治不信とか社会不安おこせたらなおのことヨシ!!

って、敵性勢力が農家を回った可能性。

投機じゃなく調略。

信長の野望とかCIVIでみんながよくやる手口。

三年の蓄えなきは国にあらずは、天明の大飢饉で言われた言葉だっけ?

おわりに

あるいは、その複合要素みたいな感じで、お米はもうないんじゃないかと思います。そもそも弾性があまりなかったところに輸入材の高騰がおいうちを掛けたので顕在化した感じ。

昨年度は年数回ぐらいしか、更新しなかったので今年度はブログを週に何度かは更新するぐらいの気概でがんばりたいとおもいます。なんかこれ書いてってテーマがあったら言ってちょ。

お米について、調べてみた結果、わかりませんでした。

素人意見、いかがでしたか? 〆

参考

コメの混乱、農水省「投機のせい」→「品薄を心配し在庫増」説明転換:朝日新聞

https://www.asahi.com/articles/AST3043LDT30ULFA01VM.html

備蓄米、政府に納入せず転売か 供給元の事業者に違約金、農水省

https://news.yahoo.co.jp/articles/d20d19c900071f97ae8f47e5b7bded09b65c1bca

令和6年産米の契約・販売状況、民間在庫の推移及び米穀販売事業者における販売数量・販売価格の動向について(令和7年2月末現在)

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/250331_1.html

民間在庫の推移(速報)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/aitaikakaku.html

うるち米とはどんなお米?もち米との違いや語源とは

https://www.okomeya.net/okomeya_note/%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%A1%E7%B1%B3%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%8A%E7%B1%B3%EF%BC%9F%E3%82%82%E3%81%A1%E7%B1%B3%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%82%84%E8%AA%9E%E6%BA%90/

平安時代の文献にある呼称「ウルシネ」が転訛

https://x.com/RiceriderZennoh/status/1500576957217583111

粳稲(読み)ウルシネ

https://kotobank.jp/word/%E7%B2%B3%E7%A8%B2-442194

米に関するマンスリーレポート(令和7年3月)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/attach/pdf/mr-919.pdf

“消えたコメ21万トン”はどこに? 価格高騰の課題と対策は?

https://www.nhk.or.jp/radio/magazine/article/my-asa/myk20250207.html

令和6年産水陸稲の収穫量

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/sakkyou_kome/suiriku/r6/syukaku/index.html

コメントを残す