JR中央線沿いの三鷹と京王線沿いの調布は電車などがつながっておらず南北の行き来が困難である。その交通の空白地とも揶揄されるエリアになかなかおもしろい研究施設などが集まっていて4月22日、科学技術週間の恒例行事として、海上技術安全研究所(NMRI)、交通安全環境研究所(NTSEL)、電子航法研究所(ENRI)、そして、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の4研究施設の一般公開がおこなわれた。

このエリアは武蔵野台地のヘリとなっていて崖地となっている。そのため井の頭や深大寺のように掘らずとも自然と湧き水が出て綺麗な川が流れ出る地域である。青森についで日本で二番目に古い土器は井の頭公園でみつかったものだそうで、縄文時代には湧水が文化揺籃に重要だったことが推測できる。

湧水と緑豊かなのでわさび田などがいまだにあり、昔の人がここに国立の天文台を立てようと考えたぐらいには空がよくみえた山の稜線なのである。江戸期は一泊ぐらいでいける行楽地として、明治後期には別荘地として開拓され、その後、中島飛行機などの軍需工場として住民の流入が相次いだ。江戸の大火や、東京大空襲のときの疎開地として街が興った。

東京と八王子を結ぶといっておきながら三鷹と府中で終わっている東八道路は通称30メートル道路とも呼ばれ、比較的道幅が広くまっすぐな道路だ。真偽は定かではないのだが、一説によると、戦時緊急時に滑走路としても転用可能なように考慮されているとかなんだとか。本当のことはわからないけれども、多分転用はできるようにはなっている。

上記の4つの国立研究所はその30メートル道路沿いにある。滑走路をそこにつくるなら、駐機場にするにはこれくらいの土地は必要だってくらいバカ広い。

なぜ三鷹みたいな内陸に海の研究所や、宇宙の研究所があるんだよ!?と思うかもしれないけれども、おそらく戦中戦後、まだ人口密度が高くなかったころの名残だろう。現在、学園研究都市といえば、筑波だが、それくらいの郊外感覚で、電気通信大学や国際基督教大学、そして国立の研究所がたてられたんじゃないかなと推測する。全部推測だ。あはは。

毎年、商店街に科学技術週間のポスター貼ってと送られてくるので存在はしっていたのだが、今回始めて見に行ってきた。これはいいものだよ。うん。前置き長くなりまくってしまったけれども、写真でもアップしようとおもう。

海上技術安全研究所(NMRI)

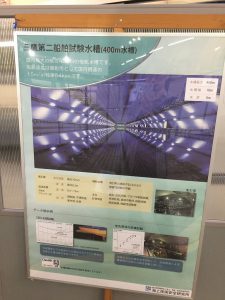

この馬鹿長い建物は、長さ400m×幅18m×水深8mもある水槽がはいっている建物。いっそあと600m足して東京オリンピックのカヌー会場にしよう。

高校生時分水泳部だった自分らは、この近くの25mプールでせこせこ泳いでたので、一度でよいからこの400mプール泳いでみたかった。

波の発生装置とかがある。お魚ロボットとか。

極地の氷の上をどうやって進むかとか、氷が貼られているプールとかがあった。めちゃめちゃ暑い夏日だったが、圧扉のなかは寒い。宇宙よりも遠い場所だ。

交通安全環境研究所(NTSEL)

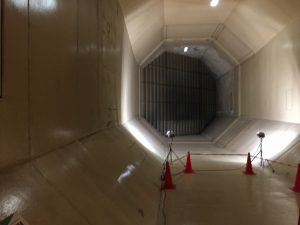

時速60キロ相当の風洞体験とか、交通シミュレーターとか。こちらも、鉄道運転体験装置とかあったのだけれども、子どもたちが写り込んでいるので、後ろ姿だけのこの写真だけ。

電子航法研究所(ENRI)

管制系とかシミュレーター系は子どもたちに大人気で、長いことならばいないといけなかったので残念ながら、駆け足にてちら見。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)

宇宙より遠い場所から、宇宙へ。

みんな大好き大きなタービン。

みんな大好きばかでか風洞。

まあ、他にも機体とかいろいろあったけれども、まあこんな所で。

あんま人がはいらないからか、よくわからない植生になっていて、雑草の一本から楽しかった。

背高泡立草の群生とか、やたら茎の細い酸葉(すぱんぽ)の群生とか、15cmも背丈がない菖蒲だかあやめだかあからない紫の花とか、で、この紫のこいつは何者だろう。あんま見かけたことがない気がするので、パシャリ。

まあ、そんなわけでみんなも来年はいけばいいとおもうよ!