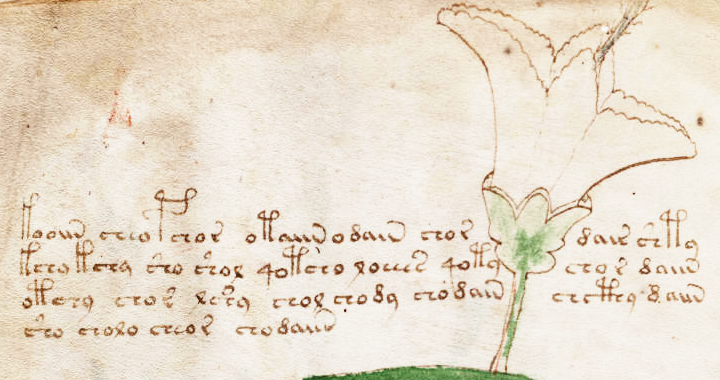

ヴォイニッチ手稿という奇書がある。14世紀ごろ(羊皮紙は1404年から1438年)に書かれた古書で未知の言語で書かれた文章と実在しない植物などの挿絵からなる。230ページもあるが、いまだに解読されていないらしい。

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_manuscrito07.htm#top

だが、これは俺には楽譜にしかみえない。

俺がおもうならそうなんだろう。俺のなかではな・・・。

ということで、終わらせてたのだけど、なんとなくなんでそう思うのかをかいておこうとおもった。

結論を先にまとめておくと

- フルートのような楽器の演奏方法を指定されている文字譜

- 繰り返しの出現が調子をもっている

- 繰り返しの出現のパターンに基底音がありそうだ

現代の一般的な楽譜は12音階からなる五線譜で書かれる。この元となったのはネウマ譜。横線に球をならべて音程をとるようになったのは9~10世紀ごろに教会の聖歌のために体系化されたそうだ。それから活版印刷が発明され楽譜が器械印刷で世に出たのは活版印刷から20年たった1473年だそうだ。

だが、世の中にはこの五線譜以外の楽譜というものが多様に存在する。

その中には文字譜と呼ばれる、文字で書かれた楽譜がある。

このヴォイニッチ手稿の文字列によく似た形式の楽譜が現代にもある。

尺八の楽譜である。

http://jyukukan.seesaa.net/pages/conv_default/image/B2E8C1FC20093.jpg

文字を鳥瞰で眺めて、文字の種類の少なさと出現頻度を見比べてほしい。 文字こそ違えど似ているものを感じないだろうか。この文字譜は文字1文字で尺八の抑える穴の位置、つまり音階を表している。

満員電車のなかでみかけて肩越しにガン見してしまったことがある。はじめてみたときはお経の勉強してるのかなと思ったけど、経典にしては繰り返しが多すぎるので楽譜だと認識できた。日本の古来の楽器+楽譜で検索して尺八の楽譜だとわかった。

おなじような文字譜にギターのコード譜がある。コード(和音)を文字に当てはめてかいておくことで楽譜になっている。

音楽を構成する主な要素は音階と音調と音色と音圧。この情報さえしっかりあれば、コンピューターに音楽を再現してもらうこともできる。

↓こんなものも文字譜だ

ウクレレ記法の例

$|: !96:3DuDudUDu

D Bm7 Em7 A7:|;

D Bm7 Em7 A7;

!96:3DuDudU,Du

D= Bm7= Em7 A7 D=;

C#m7(b5)= F#7= Am7= D7=;

G G#dim D Bm7 Em7= G A7;

D= Bm7= D= Bm7=;

G G#dim D Bm7 Em7= G A7;

<

D= Bm7= D= Bm7=;

G G#dim D Bm7 Em7= G A7;

D= Bm7= Em7= A7=;

ウクレレ記法を鳴らしてみる

少し解説をすると、頭の一行、 $|: !96:3DuDudUDu 96はテンポを表していて、ダウンストロークが強めでアップストロークは弱めを3回というような演奏方法を書いたうえで、どんな和音を鳴らすかを書いている。

さて、ここまでみてヴォイニッチ手稿の適当なページをみてみよう。言語にしては異様な数の繰り返しがあること一見してわかる。どことなくこの繰り返しの様は尺八の楽譜のような繰りかえしがみてとれないだろうか。そして構成する文字の少なさだ。

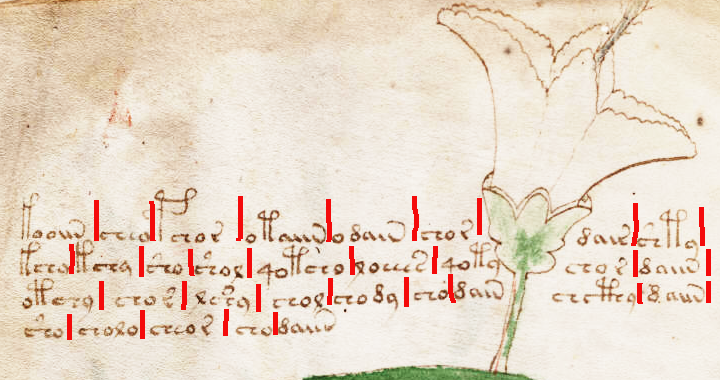

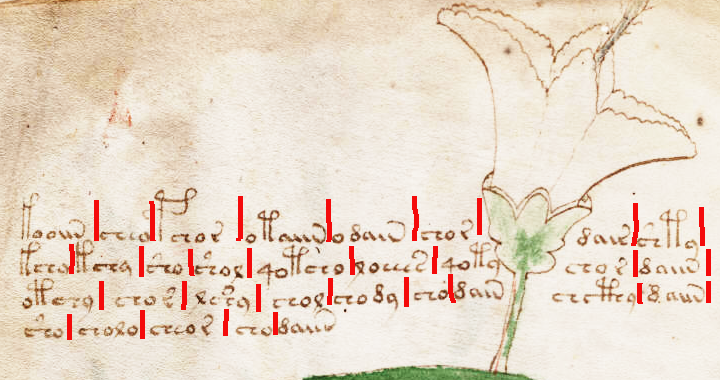

音節とおぼしきスペースがあいているところに赤線をいれてみる。

おおよそすべての節が4文字で構成されていることがわかる。これはなんというかもうこの時点で楽譜。しかも4/4拍子。しいていうならキーはこのにょろっとしたHが発する音だ。

3文字や5文字で構成されている節もあるが、これがむしろヒントになるのではないか。

構成する文字を似たようなアルファベットに当てはめてみてみよう。

H,o,m,c,Y,2,4,q,0,8,r

このワンセンテンスででてくるのはわずか12文字とかこんなものしかない。これではあまりに言語を構成するには足りない。これが言語だとするならば表音文字だろう。文字の種類には漢字のような意味までを記す比較的複雑な表意文字と、発する音を記したひらがなやカタカナ、アルファベットのような表音文字がある。

さて、12文字というと12音階だなぁとか思ってしまうのだけど、他のページには他の文字が出てくるのでこの文字=12音階ではないだろう。だけどこれくらいの繰り返しと、時々文字が大きくなったりするのを見ると、なんか鼻歌ぐらいすぐに歌えそうではないか。

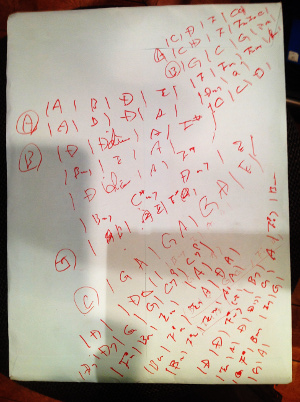

適当にアルファベットに置き換えてみた。

Hoom ocio Ycio2 oHaimo 4m oco2 8ai2 0iHg

Hcca Hccg 0co 0co4 4oHcco 4occc2 4oHg cco8 8am

oHoig cco2 4ccg cco4 cco8g cco8am ccoHcg 8am

0eo cio4o ccco2 cio8am

これを現代の4/4の 文字譜っぽく置き換えてみる。

Hoom ocio Ycio2 oHaimo

4m oco2 8ai2 0iHg

Hcca Hccg 0co 0co4 4oHcco

4occc2 4oHg cco8 8am

oHoig cco2 4ccg cco4

cco8g cco8am ccoHcg 8am

0eo cio4o ccco2 cio 8am

oは長音か開放かな。cはカッティングかミュートすこし詰まった音なのじゃないかな。

4とYは表記は違うだけで同じ音かもしれない。(音圧の違いを表記?)

8amがこの曲のリフ。まだちょっと複雑だ。

よりシンプルにするために、iとcとaをoにしてみる。YをHに。

Hoom oooo Hooo2 oHoomo

4m ooo2 8oo2 0oHg

Hooo Hoog 0oo 0oo4 4oHooo

4oooo2 4oHg ooo8 8om

oHoog ooo2 4oog ooo4

ooo8g ooo8om oooHog 8om

0oo ooo4o oooo2 ooo 8om

文章に文法があるように、音楽にも文法がある。

音楽といえども周波数の順序をもった組み合わせであるので、無秩序にぶつかると互いに打ち消し合ってしまって意味を成さなくなる箇所がでてくる。

人間は本能的にそれを心地よい音、メロディーとして認識し、それを体系化するために音階を発明した。

これは不協和音をつくらないためにであったり、旋律の初めと終わりを帰着させるための始めやすい音、おわりにもってきやすい解決音などである。数学的にはサイン波をどのように加算するかで決定する。

音楽の文法は意外なほど少ない。時代によりアクセント部分に流行り廃りがある程度だ。

現代風に4/4のリフレイン曲にアレンジするなら

Hoom oooo Hooo Hoom

4m ooo2 8oo2 0oHg

Hooo Hoog 0oo0oo4 4oHooo

4oooo2 4oHg ooo8 8om

oHoog ooo2 4oog ooo4

ooo8g ooo8om oooHog 8om

0oo ooo4o oooo2 ooo 8om

こうやってみるとomとか、2とかは音の処理を表しているっぽい。

oとm,Hは密接に関係がありそう。相互補完可能か補助コード的な存在かも。

似たようなリフに変化させて、32小節におさまるようにシンプル化

Hoom oooo Hooo Hoom

Hoom oooo Hooo Hoom

Hoom Hooo Hooo Hooo

Hooo Hooo oooo Hoom

Hoom oooo Hoom ooom

Hooo Hoom oooo ooom

Hooo oooo oooo ooom

Hooo oooo oooo ooom

たった三文字にしたったww

一応、それなりの規則性をもって置き換えたけど、これくらいなら鼻歌うたえそうだよね。

そんなわけで、ヴォイニッチ手稿はフルートのような管楽器もしくは弦楽器直接をはじめとする演奏方法が併記された文字譜!!だよ! きっと! おそらく・・・たぶん、なんじゃないかな。

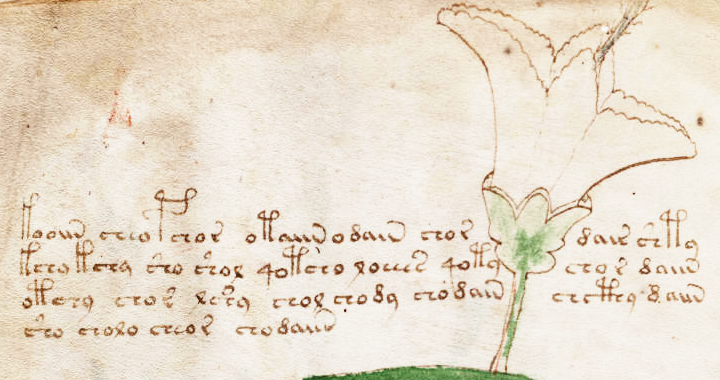

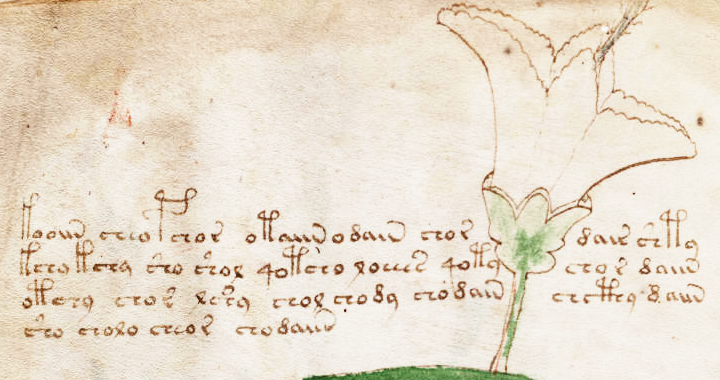

っていって、最初のヴォイニッチ手稿をみると、そう見えてこない?

ほら、楽譜っぽい。

声にだして読みたいヴォイニッチ手稿。

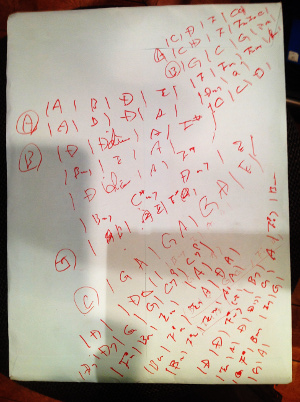

新曲できたよーって下の紙みたいのをわたされるよりヴォイニッチのほうが簡単だよね!

↓これも楽譜・・・ きっとこういうのを清書してるとお花ぐらい書きたくなるよね(^O^)

追記:

はじめてのレヒニッツ写本 : 同じく奇書とっされるレヒニッツ写本について考察を書きました。

ヴォイニッチ手稿に書かれたスペイン語 : ヴォイニッチ手稿に言語っぽいところもあったので読んでみました。

線をひけばすぐわかるヴォイニッチ手稿のイラスト : イラストはどうも植物のキメラっぽいぞということがわかったので書きました。