昨日の仕事と働きの分析のつづき。仕事から生まれた価値に希少性がまじりこんでくるので希少価値について考える。ふわーっとした思索。

http://kuippa.com/blog/2014/08/12/%E3%81%BE%E3%81%A0%E5%83%8D%E3%81%8D%E3%81%A8%E6%88%90%E6%9E%9C%E3%81%AE%E8%A6%8B%E5%88%86%E3%81%91%E3%81%8C%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84/

##希少性とサンクコスト

サッカーのプレミアリーグで活躍できるような選手はサッカーの競技人口2億6千万人のうちどれほどであるか。

パブロ・ピカソのように億円単位で作画が取引される画家が出現するのには何人の画家と作品が必要か。

常人よりわずかに走るのが早いだけのウサイン・ボルトはなぜ栄誉を勝ち得るのだろうか。

ダイヤモンドを掘り出すために必要であった土砂鉱石のうちダイヤモンドではなかったものには価値がないのか。

その価値がないものを掘り出すためには仕事が必要であり、その仕事量がダイヤモンドに希少価値として付与されるのではないか。

画期的と評される代替の手段の発見、発明にどれだけ失敗はつきものでろうか。発明に至れなかった失敗があるからこそ発明に至れた時の成功の価値は押し上げられる。

一定水準に達しないもの。失敗。それは価値がないものであろうか?

自分が犯した失敗、ライバル達の失敗、先人たちの失敗。そこにはどのような価値を認めることができるだろうか。

凡百にも描ける絵、才気あふれるものの絵、さらに歴史に名が残るような画家の描いた絵。価値があるのはどこからか。

果たして経済的には価値にたどり着けないが道義的には価値がある。これはいかなものと評価するか。

働き手が生み出した仕事。手間ということで考えればいずれも同水準の価値しかないかもしれない。しかし、除草剤という草むしり業界のイノベーションモデルを考えた場合、除草剤の発明に至れなかったという働きには、仕事成果という面では一本も草を抜かなかったのと同義となる。しかるに成果側面から評価した場合、この閾値を超えられなかった働きを評価するのが難しくなる。

複雑にしているのは仕事の働きとして交換された価値(貨幣)にプレミア(希少性)がまじりこむからではないか。

経済的には失敗したもののコストは成功したものの報酬にサンクコスト(埋没費用)として乗る。

賭け事のように失敗したものの労働は無価値で、成功したもののみが勝者総取り(winner takes all) の仕組みにはなっている。

##希少性の掛け算

希少性ももつもの同士を掛けあわせたり組み合わせることで新たな希少性を生みだすことができる。

希少性がある凄いサッカー選手を11人コンプリートすれば凄い希少なサッカーチームができる。

希少性が強まることで交換性も流動性も低くなり、富などとして滞留し偏在するようになる。

大量のお金を持っているということにも希少価値がある。

なので、希少価値をつかってさらに希少性に磨きをかけていくことができる。

経済的な埋没コストに耐えらるには資金的希少性を必要とする。

イノベーションも希少価値の一形態にすぎない。

イノベーションに達したものだけがその果実を手にすることができる。そのイノベーションの果実は誰のものか。

フラッグシップ中のフラッグシップは二番じゃだめなんですよ。二番じゃ。

##失敗の価値と成功の成果

智にも希少性はある。

100年解けなかったポアンカレ予想を解いたグリゴリー・ペレルマン。キワのキワ、ピンのピンが挑んでようやくたどり着くことがある人類未踏地。では、そこに挑んでそこにはたどり着けなかった数学者は果たして無駄か?

成功というものがあるとすれば、それは失敗の集大成にすぎない。

ではその成功の恩恵はたどり着いたもののみに帰属すべきものか?

希少価値を得られなかったもの。1番になれなかったもの。ロナウドになれなかったサッカー選手にも、ピカソになれなかった画家にも価値がないわけではない。…はずだ。成功という希少性を得られなかっただけだ。

この希少性。実に厄介で、まだ現代では算出可能なものになっているとは言い難い。バリュエーションなどの学問ができつつはあるが、企業価値のようなわかりやすい分野ですらまだまだである。プレミアとリスクの計算からは一応は出せるが、採用するインディケーターを間違うと近似値にもならないというパラドックスに富んでいる。

人材価値や研究開発となると評価する側の職人芸に頼った決定にすぎない。まだ、えいやーの世界。

複雑系においてパラメーターが2つを越せばそこにあるのは確率論でしかない。十分な熱エネルギーを与え、水を蒸発させようとしたときに、水面から飛び出す原子がどれであるかは、観測を絞りある程度の予見はできても確定はできない。科学のような再現可能な分野ですらそうなのであるからして、未来を事前に知り得ぬ人間には人の才気のような曖昧模糊としたものをもって成功にたどり着くか否かを事前に確定することはできない。つまり成功というものを想定するならば、失敗があることは確定しなくてはならない。

成功か失敗か。0か1かの評価はわかりやすい。

しかして、その失敗の内訳を考え、成功にどのような貢献があったのかなどはまだまだアンデジット(数値化できない)で評価はまだ体系化できていないと言っていい。

よって、現代までのところ、希少性から生まれる富の偏在は成功者ばかりにかたよることは止むえない。貴族義務(ノブレス・オブリージュ)とやらで成功者は資産などを自発的に社会にある程度還元してもらうよりない。まあ道義的な範囲で。ビル・ゲイツもバフェットも成功した大企業も恐ろしい、ねたみが混じった社会の目から隠れることは不可能である。こわいんだけどまだそれしか手段がないんじゃないかな。

##絶望価値

労働から希少性という不確定要素が外され、素の労働価値からしか算出されなくなると、結構怖い。奴隷制時代と変わらない。ある意味においてそれも合理的なのだろうが、逆行しすぎだ。

ダイヤモンドの鉱脈以外でダイヤモンドが出ることはない。不確定要素は時代が進むにつれどんどん狭まりつつある。君がfacebookのマーク・ザッカーバーグになれないことは早い段階で予期できるのだ。そしてツマラナイ大人になって上司の悪口をいいながら背中を煤けさせて居酒屋で酒を飲むのを責めるのは奥さんだけでいい。

あいつは璧(へき)だ、あいつは石だと、あまりに世間を無価値なものと評すると社会性動物として社会を維持していくことができなくなるし、人類のここ数百年の文化的な研鑽を無為にするのも気が引ける。しかるに、他山の石、無用の用たるものを認め、いかに多様な価値をつけていけるかが今後の課題となろう。

いや、まあさておき。

現代においてはこの労働価値が持つ意味が大きく変質しようとしている。ように感ずる。

日本における事務職の有効求人倍率は0.19だ。ITで業務改善効率がすすみ仕事量は増えたが雇用は減った。まだ情報技術革命がとりこまれていない労働集約的な土建業界や介護業界は雇用市場はいまのところは活況だ。

2020年には10万円のパソコンのほうが並の人間より処理能力が高くなる。考えることができるという我々人類の希少価値が今後シビアに問われることになるだろう。

人間の持つ、可能性はかなりの面で予見可能なものになり、不確実性はどんどん狭まってくる。もしかしたらその人間が生まれる前にどんな希少性を持つかなどということがある程度のレンジで確定してしまうかもしれない。そんな可能性がある。ある種の人間は2030年には現代の痴呆老人なみの労働価値しかつけられないかもしれないのだ。下手な考え休むに似たりで、いっそ休んでてくれと。いや、ある種の人間ではないな。自分を含み、おおよその人類はとしておいて問題ないだろう。

希少価値は成功したものが勝者総取りであると書いた。競争環境がフラットになるなかで人類総負けになる可能性は十分に考慮しなければいけない。

あなたはマーク・ザッカーバーグにはなりえないのだから、磨く必要もないよね。と。大人にもなるまえから言われたら子どもたちはどうしたらよいか?

希少性は偏在し、遍在するのは約束された失敗ばかりとなっては人類はたちゆくまい。

##偽証価値

桃栗三年柿八年。

柿が実をむすぶのに8年の歳月が掛かるとする。

樹齢8年以上の柿の樹木の所有権はいかほどか。

まだ実をつけない柿の樹木の所有権はいかほどか。

プレデトリー(predatory:肉食的)に7年目まで育てた柿の木を搾取することは可能だ。

搾取というのは、意図して評価を歪めるということだ。

この木は実もつけないやつだからと二束三文だねと評価して取引する。

また、実もつけない木を柿の木だと偽って取引することも可能だ。

反復継続しない限りこの悪意や無邪気な無能をはじくのはむずっこい。

知能集約型の労働ではこの偽証が問題になる。

研究開発が実を結ぶまでは基礎研究から30年の月日がかかると言われている。

経済価値は四半期ごとに評価されるのが標準になっているところで、どこもそんな長いタームでリスクを背負うことができなくなってきた。結果、市場には搾取と不正が入り交じる。悪貨は良貨を駆逐するとはよく言ったものだ。

コンピューターシステム開発の現場。

システム開発は数学の問題と似ていて、解までたどりつたシステムだけが稼働する。

システムを作れるエンジニアには希少価値がある。だいたい業務エンジニアを名乗るものの20人に1人程度の確率でしか存在しない。あとはおまけだ。

稼働しなかったシステムはゴミだ。

妊婦を10人集めても1ヵ月で子供は生まれないというのに、たまたまうまくいったケースを再現しようと、「そうか!腹がふくらんだ人ならば、子供が生まれるのか!!」と、わずかばかりの可能性を信じて腹の出た人ばかり100人集めているような現状。それ全部メタボなおっさんだかんね! そして市場は、とても酸っぱいレモン市場になる。

成果を結ばない労働に価値をつけるのは困難を極める。

成功者が出るまで、実を結ぶまで、失敗の経済価値は評価できない。

しかし、喰わずには働けぬので予見して価値を付けねばならない。

であるからして、成果をだせるという申告には欺瞞が混じり、成功には希少がつきまとう。

どちらからも、評価はまだまだ難しい。

##需給ギャップと通貨

労働はよく通貨と交換されるが、通貨は必ずしも労働と交換される対価ではない。

これは通貨が蓄積できるという性質を持つからだ。

紀伊國屋文左衛門が財をなしたのは需給ギャップである。トキとバショは人間には動かすことができない。故に、モノやカネは偏在する。その偏在を掴めれば市場価値が生まれ、必要とされるときに必要な場所に少ないという希少価値を掴むことができる。

これは働きとは別のものではあるが、よく働きと混同され同じ通貨という尺で交換される。お金を稼ぐのが目的であれば、わざわざ労働と金を交換するよりも、金で金を稼いだほうが効率がよいのは道理である。よって現代では信用取引などの市場が十分に平滑化していない相場を利用して猛威を振るうのである。一国を吹き飛ばすほどの自由になる金をもっているという希少性をもってして相場を動かし、価値のモノサシであるカネが変動するのである。

よくして労働の価値は通貨と交換されるが、通貨の価値は希少性と交換されている。

これが分かり難いため金さえあれば働かなくてもよきかなと小人の閑居を誘うが、あまり善き結果はうまない。

八百屋も魚菜屋も旬のもは多く出回るから安くなる。旬なんで脂も栄養ものっているから食うとうめぇ。安くなっているのに質がいい。ここには通貨で計られる価値との相反が見られる。

##希少性

草むしりから始まって、希少性まで辿り着いた。

現代の働きから希少性をアンレバード(テコの原理を外す)して、偽証とかをとっぱらったときに草むしりでいうところの、働きがどれほど残るかはなぞなところである。

心配なのは、いままで地域ごとでセグメンテーションされるこたから確保されていたご当地の希少性が取り払われる事態で、その時に素の労働として換算されたら結構、地域経済というものは拙いんじゃないかという未来である。

かの太公望は釣り針をつけずに釣りをしたそうな。

これは完全に虚無なる働きである。

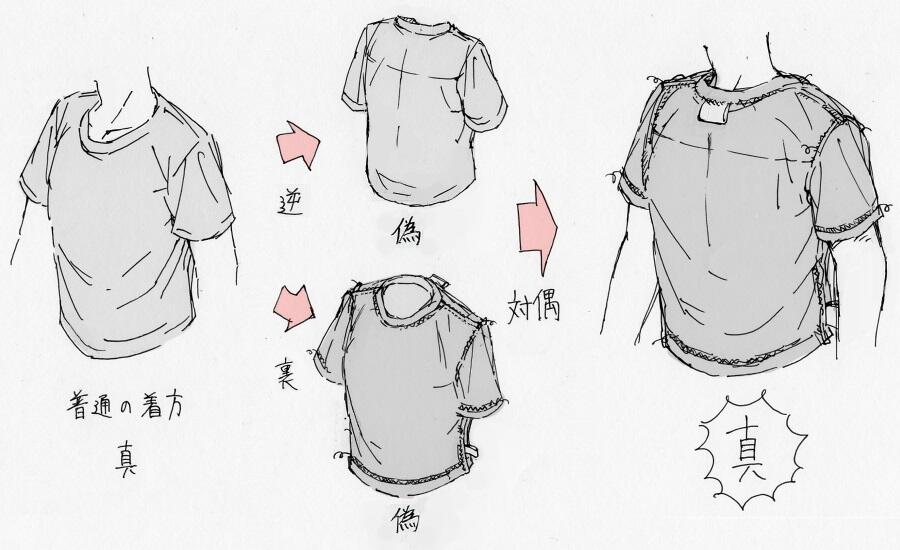

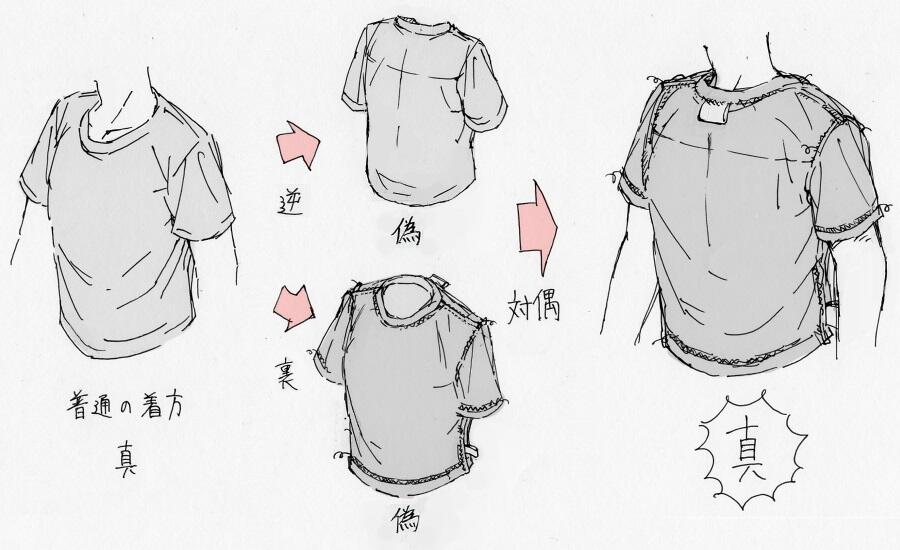

数学的に逆の裏は真なりというジョークがあるそうだ。

魚もいない川で釣りをするのは無為な所業である。

しかるに、魚の居ない川で釣り針もつけずに釣りをするのは逆の裏で対偶となって、紙一重でどう考えてもあちら側ではあるが、それはそれで真なる振る舞いなのかもしれない。

実際にそれを批判できるのは、太公望の働きを失敗と評し、誰も成功に辿りつけなかった場合のみだ。白いカラスは見つかるまでは否定できないのだ。悪魔は居ないことは証明できない。

故に、成果がないと断ずることはできるが、成功がでるまで失敗にどのような価値があったかとは評価できない。

太公望の行いには成果が予見されないだけで働いてはいるのだ。

然るに、お客さんが居ない商店街で扉をしめて商売をするのはいかがであるか。などと自己正当化もついでに試みる。

あほじゃねーのと、賛同を得られるとも思わないが、予見可能に従い行動するのは、聡い振る舞いではあるが、つまらぬことだなどと、奇少な意見を述べて貴笑でも誘えれば未来も万事吉祥なり。

うんじゃーね。なんか古文風になったのはなんの影響だろう。