2014年のビッグニュースを3つあげるならエボラは外せない。残りはイスラム国とクリミアあたりかな。エボラは日本のニュースではあまりとりあげられないのだが、世間理解が不十分なまま国内で感染者がでるような事態になると酷いことになるので、素地ぐらいはつくっておくべきなのではないかとおもうのだ。まあ、でもSTAP細胞の騒動をみるとマスコミにその役割を期待するのも無理かもしれないが・・・

さて。

厚生労働省>エボラ出血熱への感染があり得る患者の発生について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070198.html

シエラレオネから帰国した男性が、23日に帰国後29日未明に38.2度の発熱した。

「埋葬に立ち会い、遺体が入った袋に触れた」とある。エボラで死亡した遺体とは書かれていないのでそれがどのような埋葬であったのかは不明である。

明け方には37.2度に下がっているので、急激な気候変化と旅疲れが出た程度のものだろうと推測はされるのだが、23日は祝日であり、成田から都内の自宅まで移動されたことを考えると、もし感染者であった場合その潜在的な接触者数はもう追跡不能である。スーパースプレッドぱねぇことだ。

30日にはエボラ陰性ということが判明したと続報がでた。件の男性はエボラにも効くというなんとか水を売るためにシエラレオネに入り、不注意からエボラで死亡した人の遺体袋に触れてしまったとあり、もうなにをどうコメントをしてよいかわからない人物であったようだ。

また、29日の別のニュースでは英国スコットランド グラスゴーでシエラレオネから帰国した医療従事者がエボラ出血熱に感染していることが確認されたとある。

http://www.afpbb.com/articles/-/3035411

日本は島国であるから大丈夫だというのは、感染者が出た英国も島国であるという一例だけで否定できる。エボラはまだ西アフリカでは収まっていないし、倍々ゲームのように感染者が増えている。二次感染もアメリカでは既に起きている。先進国では大丈夫だというのは幻想だ。流行の被害が増えている以上、日本においても二次感染、三次感染が起きる可能性は高まりつつある。

エボラについて無関心、知識なしでいるわけにはいかない。世界各地への伝播は現状においては時間の問題であるので最上位の注意感心が払われるべき事項である。

知識なしで事態にのぞみ、初期対応での生物学的、物理学的な封じ込めに失敗すると家族間感染や医療従事者感染率が高いエボラでは人の動きを封じるしか手立てがなく、経済崩壊、医療崩壊がまっている。

病巣の源泉となる遺骸も片付けることができずに文明が維持できなくなる。

ウイルスと菌

菌とウイルスはどちらもとても小さく区別されないことが多いが全く別のものである。

ウイルスはちいさいとされる菌のさらに1,000分の1程度の大きさしかない。

これは素焼きの植木鉢ぐらいの粗さであれば自由に通り抜けられる程度のサイズである。

エボラはウイルスである。

ウイルスは生物の最小単位である細胞を持たず、自身で増える活動をすることもないので生物の定義には当てはまらない。

ゆえに、生物ではない。

そもそもが生きていないので殺すことはできない。

壊すことはできる。

この壊す行為のことを不活化するという。

殺菌、除菌という表現は菌につかうものでウイルスにつかうものではない。

ウイルスは細胞に入って、入った先の細胞が増える活動にともなって増えるだけの居候である。

エボラウイルスの場合はその不活化条件がちょいと厳しい。なかなか壊れない。

60℃であれば30-60分、煮沸で5分。

プラ、ガラス、金属の表面上であれば20-25℃で15.4hごとに37%減少する。

つまり朝ついたのが晩まで経っても半分も減らないということだ。

4℃なら50日超え保存(乾燥させた培地上細胞層内)ができる。

この条件となると、自然界に放逐されたウイルスの自然不活化にはそれなりの時間がかかることだと予想される。

WHOから最新情報をフォローする

26日速報値からの計算

Ebola response roadmap – Situation report

http://apps.who.int/gho/data/view.ebola-sitrep.ebola-summary-20141226?lang=en

リベリア 感染者 7,862 死者3,384 死亡率43% ※

シオラレオネ 感染者 9,203 死者2,655 死亡率29% ※

累積死者 7,693

累積患者数 19,695

※ 死亡率は死者数を感染者数で割った単純計算したものである。感染者のうちこれから死亡するものは含んでいないため、エボラの致死率として発表される数値より低くなっていることに注意。

参考までに1976年から2012年までに発生したエボラでの死者数/患者数は1590/2387=66.6%である。

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/

24日発表の詳細レポート

http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/

リベリア 感染者 7,862 死者3,384

シオラレオネ 感染者 9,004 死者2,582

アメリカ 感染者 4 死者1

累積死者 7,573

累積患者数 19,463

21日間 1,488

リベリアでは沈静化したようにも見える。

リベリアの時間経過と感染者数の感染拡大期の推移を見ると、15人/月程度の初期の傾きと、150人/月程度のアウトブレイク期、2つの傾きが見てとれる。辺境村落から都市への感染が広がったためだろうか?

今回のエボラは一国の首都にまで入り込んだという点でも特徴的である。リベリアは8月8日国家非常事態宣言 8月19日に夜間外出禁止令などを出している。11月13日非常事態宣言は解除されている。解除後増えて…

直近21日間のレポートを見る限りシオラレオネの被害が特に酷い。この21日間で1,000名を超す患者がでていままさにアウトブレイク中である。潜伏期間を経たのちこれからギニア、リベリア並の致死率になるものと考えられる。シオラレオネは国家的な決断が必要であろう。

http://apps.who.int/ebolaweb/sitreps/20141224/images/image009.png

http://apps.who.int/ebolaweb/sitreps/20141224/images/image011.png

人口密度と感染率

リベリア

人口 420万人

人口密度 30人/km2

感染人口比 0.19% (7,862/4,200,000)

感染者密度0.07人/km2(7862/111,370)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%99%E3%83%AA%E3%82%A2

シオラレオネ

人口 600万人

人口密度 82人/km2

感染人口比 0.15% (9,203/6,000,000)

感染者密度0.13人/km2(9203/71,740)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%8D

東京都

人口 1,339万人

人口密度 6,120人/km2

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD

日本は島国なので流行は中東やヨーロッパの後であろうと考えていたのだが、ヨーロッパでの感染数よりアメリカでの感染者発見の方が多いので、アメリカと交流文化的に近い日本はアメリカ経由で入ってくる可能性もある。

人口密度が高い日本では一度入ってしまうと恐ろしいほどの勢いで一瞬でパンデミックになるかもしれない。ニューヨークの地下鉄にエボラ陽性患者が乗って、ボーリングに行ったというニュースがあったが、持ち込んだ人は運悪く感染してしまっただけなのか、それとも運良くそれが広まらなかったのかは天のみぞ知るである。

感染率0.1%で流行にはいったとすると東京だけで感染1.3万人、死者6,000人が予見されることになる。これは人類の厄災としては被害が大きいのか少ないのか?

日本でインフルエンザの感染者推計1,000万、直接死因214〜1,818人(2001〜2005年)、直接的及び間接的な死亡は推計で毎年約1万人とされている。そう考えると人口密集地でインフルエンザをやりとりして1万人死んでいる衛生環境に住まう民族であるので、日本人にはインフルエンザ程度の怖さだと割りきってしまうこともできなくもない・・・・・・。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html

まあ、それでもエボラなのだ。

インフルエンザ 感染率 10% 致死率 0.1%

エボラ 感染率 0.1% 致死率 66%

この致死率の高さ。

エボラのほうが結果被害は大きくなる。ちょっと寝こむ程度では済まない。

患者との濃厚接触がある家族や医療従事者への感染率が高いのも特徴だ。

治療する側が患者になってしまったのでは、ミイラ取りがミイラになるとはまさにこのこと。ワクチンも無いために医療従事者も予防ができないのだ。そして薬もない。

そして、もうひとつの特徴として体力の落ちているお年寄りや子供よりも、エボラでは働き盛りの方が死んでいる。

http://apps.who.int/gho/data/node.ebola-sitrep.ebola-summary-age-sex?lang=en

まあこれは、感染者÷年齢をすると多くなるというだけで、介護をした人が感染者になったりといった、人的交流半径の違いだろうと推測される。西アフリカでは公衆衛生の問題で乳児死亡率や年配者の寿命があまり長くないというのもあるかもしれない。

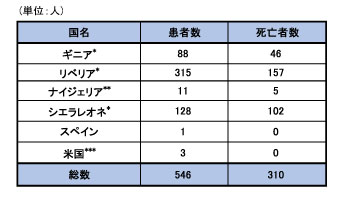

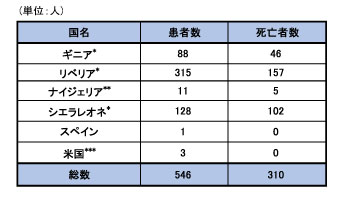

家族や医療従事者への感染率はwhoあたりのページのどこかで見た気がするのだが再び見つけられなかった。英語での最新情報がみつけられなかったので厚労省のページから医療従事者の患者数および死亡者数を抜き出しておこう。

http://www.forth.go.jp/topics/2014/11061501.html

http://www.forth.go.jp/topics/141106_WHO_ebola_roadmap_table2.jpg

患者数546人 死者 310人

感染者のうち医療従事者が占める割合

ギニア 88/1457 6.04%

リベリア 315/2451 12.85%

シオラレオネ 128/4057 3.16%

この数字はどうであろうか?医療従事者の罹患率が%オーダーだとは思っていなかったな。高いね。

医師・歯科医師・薬剤師調査

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/chosa_tokei/eisei/sanshi.html

東京都 医療施設の従事者 39,116

日本の高度医療設備と高練度の人員は初戦は完璧に近い対応ができるであろうと期待される。しかし、指数的に患者が広がった場合、また、高練度人員が倒れ(斃れ)、高度医療機関そのものがコンタミ施設となってしまった場合、戦況が一気に悪化する可能性がある。

シオラレオネなどでは医療崩壊がおき死体の収容もままならないと報道されていたが、そのリスクアセスメントは過剰ともいえる最適化が進んだ日本のほうが異常事態への対応のりしろは小さいように思う。

インフルエンザとか

インフルエンザもウイルスである。

人類はインフルエンザウイルスに対して抗体を持っている。

というのは抗体を持っていない人類は死亡したからだ。

スペイン風邪というのはインフルエンザウイルスのことであった。

感染者6億人4〜5000万人の死者を出し第一次世界大戦を終わらせたとも言われる。

ちなみに、かつて黒死病でヨーロッパ人口の3〜60%(2〜3,000万人) が死亡したと推定されるペストは菌である。

鳥インフルエンザ (H7N9)が昨年から今年はじめにかけて中国で50名程度確認されはじめていて、これもヒトヒト感染可能な型に変化がすすんでしまうと、スペイン風邪並みの死者がでるのではないかと懸念されている。ここでもやっぱり東京の人口密度が・・・

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/

地震などの防災対策と同程度には、パンデミックには訓練が必要だよね。

とくに、人々のリテラシーが心配。

ウイルスを不活化といってもわかりにくいので表現として殺菌というような使いかたをすることはあるが、その本質的違いをわかっていないまま、除菌!だとか、完全ブロック!とかいう文言が平気でおどって、エボラに効く水とかいっちゃってるのが商売にできちゃうぐらいの世の中が心配です。

エボラ出血熱は、発症段階で初めて感染力を持つ?

厚労省のサイトに一文だけあった。本当かね?

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070198.html

ノロウイルスのように100個以下の極少量でも感染するウイルスと異なり、エボラは発症に必要とするウイルス量が多いのだろうか? そのようなソースをみつけられなかったので気になるところである。

経口感染ではなく、体液などの接触感染なので・・・ということなのだろうか?

感染はしても増えるより先に、体の免疫機構で壊してしまうため発症しないのだろう。

ネット上にはエボラはわずか数個で感染するなどという、大腸菌とウイルスの違いもわかっていない胡散臭い情報もあるので注意が必要だ。

なんで西アフリカであったかについての想像

いったい西アフリカで何がおきているのだろうか?

個人的推測では、2012年ごろに発生したかつてないほど深刻だと言われた飢饉が影響しているのではないかと考えている。大規模干ばつから発生した飢饉で数百万人が影響を受けたが、その影響の範囲は人間だけではなかったはずだ。動物もその生態系や活動領域の変更を余儀なくされたであろうし、また人間もいままで食べなかったようないきものを生きるためには食べなければならなかったことだと思う。

食べ物が豊富であれば食べなかったであろう、病気で死んだ動物、例えばエボラウイルスを抱えたコウモリの屍肉を食べる機会があったのかもしれない。もしくはそれを食べた野生動物を捕食するなどということもあったのだろう。

著しい衛生環境の悪化と、栄養不足による身体の抵抗力の減少は出血熱が蔓延するのに十分な素地があったとも言える。

そして僻地での病気が都市部に入り込んで、人類はそこでもウイルスの物理的封じ込めに失敗した。

感染者が助けてくれる病院を探すべく、タクシーで動きまわり、よかれと思って感染者を隔離したら病院に連れて行かれると殺されてしまうという原因と結果が入れ違った悲劇的な齟齬により、武装した家族が病院を襲撃して感染者を連れだすという自体に陥った。

前者はいたしかたないにしても後者は教育がなされていれば防げた事態だ。しかし、日本で同じような事態がおきないとは言い切れない。でなければ、わざわざシエラレオネに行って発熱して帰ってきたライターだの水売りだのをただの偶発的事故として片付けなければならない。

他参考資料

エボラウイルス疾患について (ファクトシート)

http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2014/05091411.html

ウガンダ:”マールブルグ出血熱”が発生――エボラと類似の感染症

http://www.msf.or.jp/news/detail/headline_1748.html

http://ja.wfp.org/news/stories/12-05

http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/ebola-eng.php

”

PHYSICAL INACTIVATION: Ebola are moderately thermolabile and can be inactivated by heating for 30 minutes to 60 minutes at 60°C, boiling for 5 minutes, or gamma irradiation (1.2 x106 rads to 1.27 x106 rads) combined with 1% glutaraldehyde Footnote 10 Footnote 48 Footnote 50. Ebolavirus has also been determined to be moderately sensitive to UVC radiation Footnote 51.

SURVIVAL OUTSIDE HOST: Filoviruses have been reported capable to survive for weeks in blood and can also survive on contaminated surfaces, particularly at low temperatures (4°C) Footnote 52 Footnote 61. One study could not recover any Ebolavirus from experimentally contaminated surfaces (plastic, metal or glass) at room temperature Footnote 61. In another study, Ebolavirus dried onto glass, polymeric silicone rubber, or painted aluminum alloy is able to survive in the dark for several hours under ambient conditions (between 20°C and 25°C and 30?40% relative humidity) (amount of virus reduced to 37% after 15.4 hours), but is less stable than some other viral hemorrhagic fevers (Lassa) Footnote 53. When dried in tissue culture media onto glass and stored at 4 °C, Zaire ebolavirus survived for over 50 days Footnote 61. This information is based on experimental findings only and not based on observations in nature. This information is intended to be used to support local risk assessments in a laboratory setting.

A study on transmission of ebolavirus from fomites in an isolation ward concludes that the risk of transmission is low when recommended infection control guidelines for viral hemorrhagic fevers are followed Footnote 64. Infection control protocols included decontamination of floors with 0.5% bleach daily and decontamination of visibly contaminated surfaces with 0.05% bleach as necessary.

“

http://ja.wikipedia.org/wiki/2014%E5%B9%B4%E3%81%AE%E8%A5%BF%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%A9%E5%87%BA%E8%A1%80%E7%86%B1%E6%B5%81%E8%A1%8C