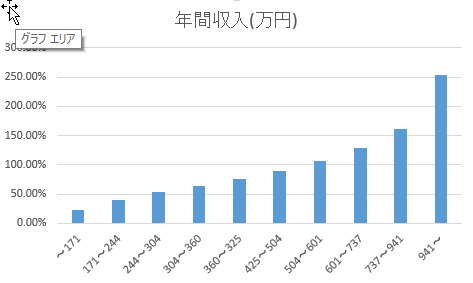

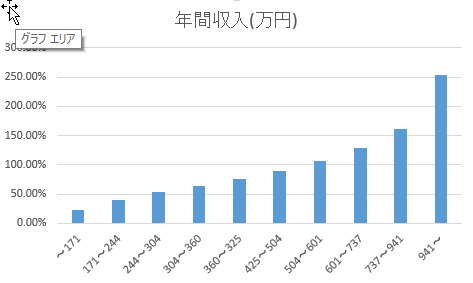

お金を稼ぐ人は何にお金を使っているのか。逆に稼げない人はどうか?

平成26年(2014年) 年報 家計調査年報(家計収支編) 第3表 年間収入五分位・十分位階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出(総世帯)を元に、しらべ、全体平均と区分平均との比率をグラフにした。

http://www.stat.go.jp/data/kakei/2014np/index.htm

具体的には区分ごとの平均を

- 年収171万未満ブロックの平均が122万

- 年収171~244万ブロックの平均が209万

- 年収244~304万ブロックの平均が276万

- 年収304~360万ブロックの平均が333万

- 年収360~325万ブロックの平均が391万

- 年収425~504万ブロックの平均が463万

- 年収504~601万ブロックの平均が550万

- 年収601~737万ブロックの平均が663万

- 年収737~941万ブロックの平均が828万

- 年収941以上ブロックの平均が1308万

年間収入(万円)の全体の平均514万で割って、

全体平均からの乖離割合を%でグラフ化する。

171万のブロックでは122/514=23.74% というようにだ。

グラフにするとこうなる。

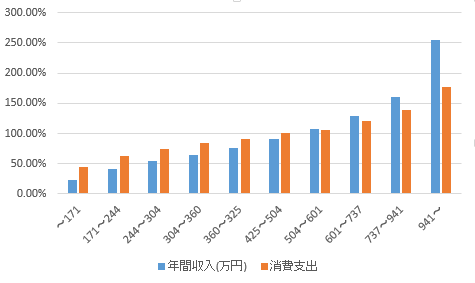

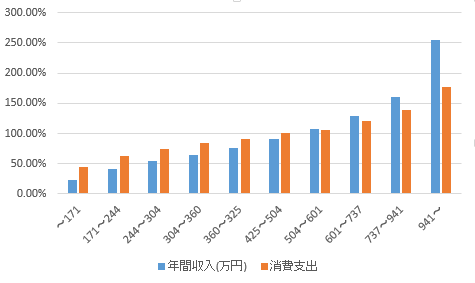

こんどはコレに消費支出、どれだけお金を使っているかという%のグラフを足してみる。

ちなみに全体の平均は25万だ。

そうすると、低所得者は収入は全体平均の23%だが、支出は44%(11万)と収入のわりにお金をつかっていることがわかり、逆に高額所得者は平均1308万を稼いでる層でも176%(44万)と稼ぎのわりには支出していないことがわかる。

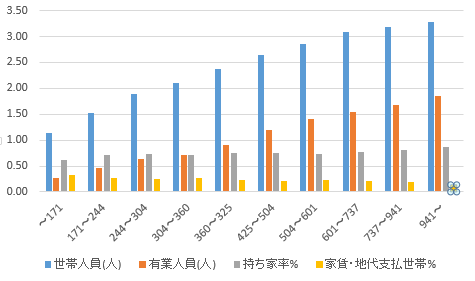

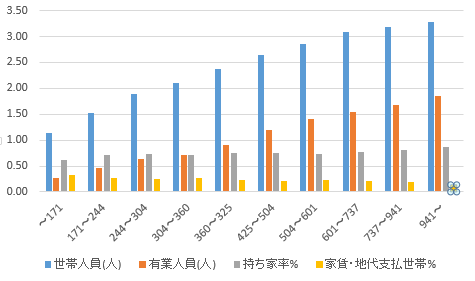

世帯人員は年収の低い人ほど独居率、少人数世帯が多く、有業人員=職に就いている人は、425万の層まで1人以下で働いていないことがわかる。グラフには記載しなかったが、世帯主の平均年令が全体平均が58.3歳、171万未満ブロックは66.1歳であることから低収入の場合は独居老人が多く含まれていることが伺える。

意外な事に世帯収入による持ち家率の差はあまりなく、最低所得層を除けば7割代であることがわかる。

持ち家でもない、家賃も地代も払っていないなぞの層が低所得者で6.4%(生活保護かな?)他の層では2%前後(パラサイトかな?)、最高所得層では-0.4%存在する(セカンドハウスかな?)。

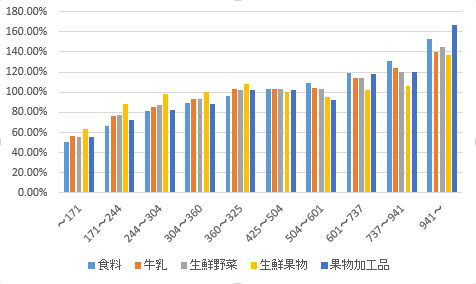

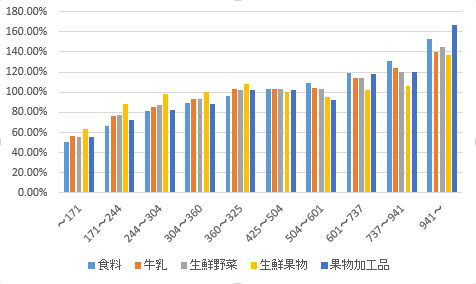

食料部門

生鮮食品

生鮮食品はあまり世帯ごとに掛けている金額がかわらないことがわかる。最高所得者層でも平均の160%程度で収まっている。世帯人員が3倍差があることを考えると随分と安くついている。逆に低所得者層は年収に比べると食料品がずいぶんと高くついている。お一人様分で野菜などを買うのは非効率、不経済であることがわかる。所得504万の層で果物類が落ち込んでいてここに自由に使えるお金の壁、逆転する何かがあるように感じる。

油や調味料、菓子類なども同様の傾向なので飛ばす。

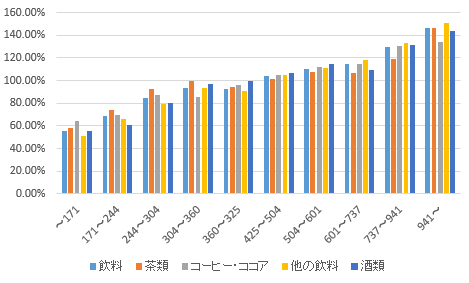

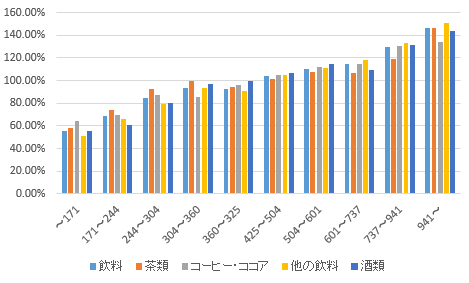

飲料

面白いのが中所得者層(360万、425万)で茶や、他の飲料に掛ける金額の低下がみられること。本業が紅茶屋であるので、少しここには踏み込んで調べてみたい。後日、1世帯当たり品目別支出金額から、何食って、何を飲んでいるのかをから細かく調べてまとめたいとおもう。

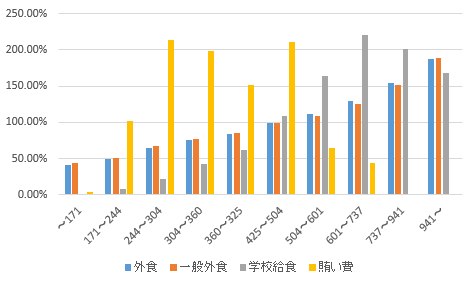

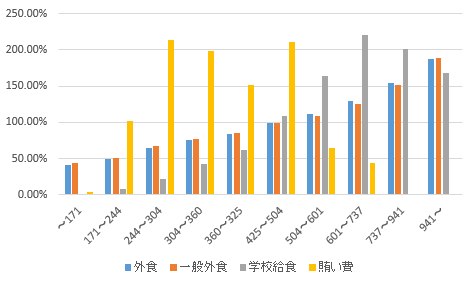

外食

ようやくグラフに変化が出だした。

賄い費は賄い付きの同居人がいる単身世帯のみの計算で、逆に学校給食は単身世帯では計算しないそうだ。

給食費が高所得者ほど跳ね上がっているのでホテルオークラのシェフがつくった給食でも食ってる連中が平均を押し上げているのかと思ったのだけれども単純に低所得者層が就学児童数を抱える数はすくないのであろう。老人年金世帯が多いのであれば納得だ。逆に賄い費が多いということは扶養食費が多いことを意味している。

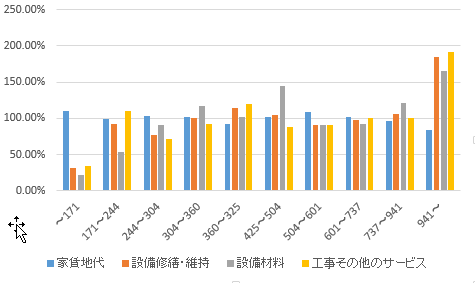

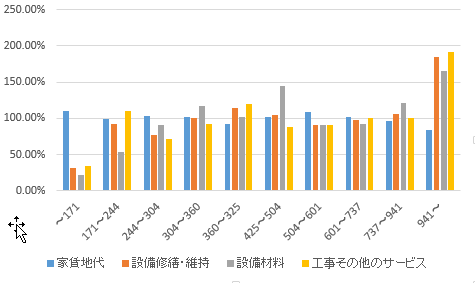

生活住居部門

住居

低所得者でも家賃地代にお金をかけていることがわかる。逆に高所得者はレントの費用は下がり、修繕や工事の費用があがっている。黄色の棒、これについて面白いのが山が3つほどあることだ。244万、504万の層で一旦下がる。ライフステージの問題であろうか?

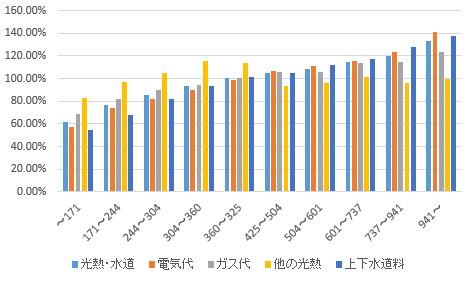

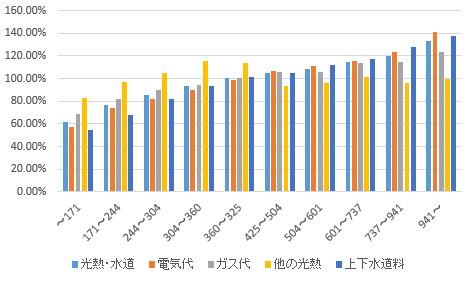

光熱費

年収によってほとんど変わらない。高所得であったり世帯人員が増えたからといって光熱費では贅沢のしようもないということであろう。唯一、低所得者層で人気の「他の光熱費」について目がひかれるが、詳しく細目を調べたら主には灯油であった。その他もあったが少額で炭とか薪などであろう。

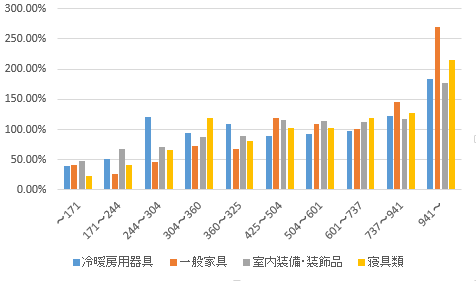

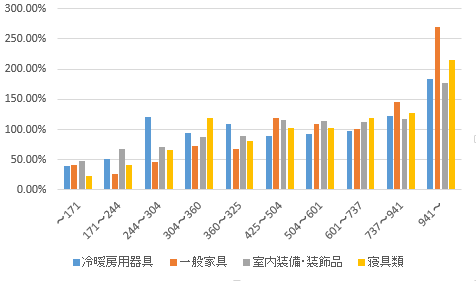

家具類

所得による差が歴然と出だした。耐久財であるために買い替えの必要がほとんどなく、かつ無くても生活にはさほど困らないためか、737万の層になるまで平均に達しない。つまり高額所得者の消費が平均を著しく押し上げている。

オーダーメイドが効くようなワンオフの高級家具屋か、ニトリやイケアのような大型量家具店の二極化していることを意味していて、中間所得者層向けの家具屋がブルーオーシャンであることがわかる。なお生命の少ないブルーオーシャンで生きていけるとは限らない。

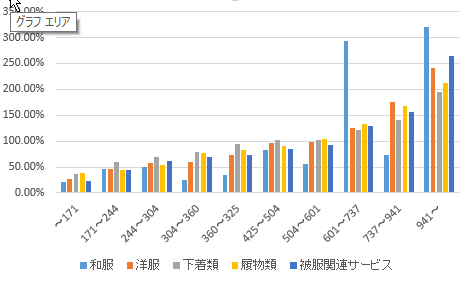

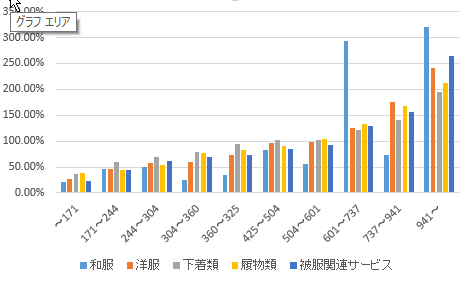

ファッション

お洒落は足元から、靴を見ればわかるというが実態は少し違うようだ。

ファッションも家具と同様、お金を掛けなくても死にはしない分野のため、所得によって明確な差が出ているがその変化は足元からではないようだ。下着類は425万を超えたあたりから平均に達し、履物で見分けるには504万、そして突然和服とかに手を出しだしたら年収601万の層だ。洋服で見分けようとすると737万ぐらいになるまで平均から乖離しない。

和服は高価でかつ着れるスチュエーションも限られている。祭りのような年に一度しか出番のないハッピのようなものでも3万ぐらいする。お付き合いで和服を買えるようになるにはある程度の収入が必要なのであろう。

また高価被服品を揃えるとクリーニング(洗濯代)などの被服関連サービスにお金を使うようになるのも特徴か。クリーニングを平均以上に利用しだすのも年収601万からの層である。

健康医療

保険医療、健康保持用摂取品などは中間所得者向けのサービスのようだ。所得が多いからといって消費が多くなるわけでも、所得がすくないからといって利用をすくなくできるわけでもない。低所得者層だけ64%、82%と離れているが、横並びとなっている。図は省略する。

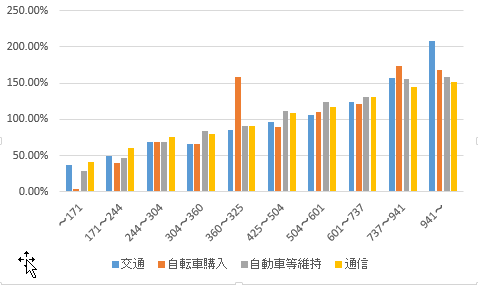

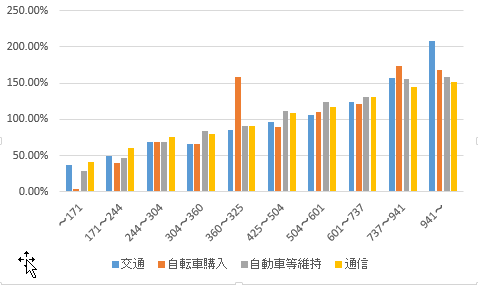

交通・通信部門

自動車購入が必要なのは所得360万の層のようだ。

交通費や通信費は年収に応じて増えていく。稼ぐためには移動や通信が必要であることが伺える。自動車購入とはリニアではないようだ。

逆に自動車の購入は737万の層をピークに落ち着く。推測であるが、そもそも年収1000万を超えるようであれば人件費払いではなく事業経費としたほうが税控除の範囲が広くなるので、高級車などを個人消費支出でまかなうよりも社用車として購入しているのではないだろうか。

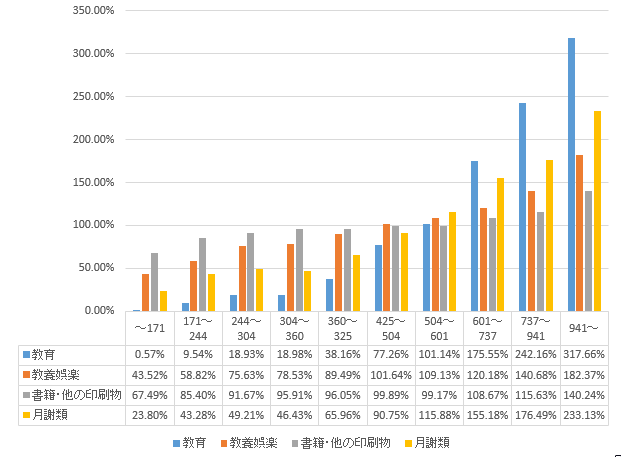

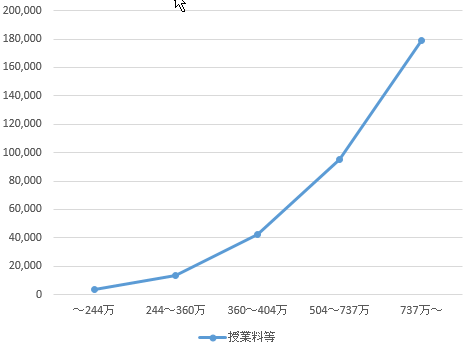

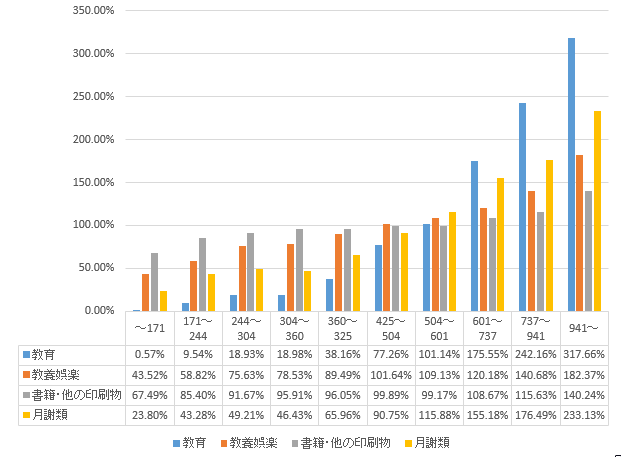

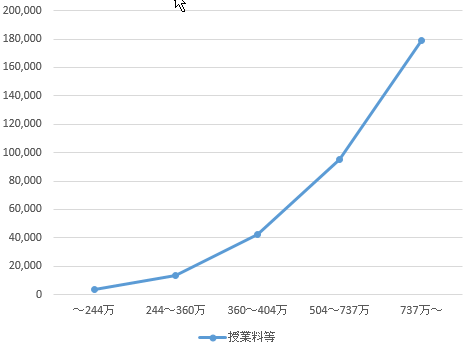

教育

稼げない人のお金の使い方の答えがここにあるように感じた。これが結論だ。

0.57%と、もはや棒グラフにも表示できないほどショックな値なので、表中にデータテーブルを追加しておく。教養娯楽サービスには宿泊料、パック旅行費、月謝類が含まれるが代表値として月謝類を採用した。

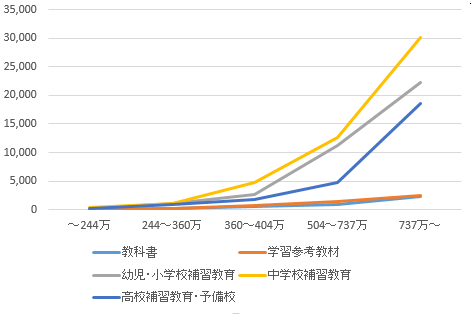

単身世帯が多いこともあるとは思うが、教育につかうお金の差はファッションや家具などを大きく引き離す。

最低所得者層が最高所得者層の比較を具体額で計算すると教育はなんと560倍もある。

比較的に差があった家具でさえ9.2倍、和服が15.3倍であることを考えるとそれらすら無視してよいぐらいのスケールの差があることがわかる。

教育に興味がないから稼げないのか、稼げないから教育に投資できないのかその順序はともかくとして、貧困の再生産と裕福層の再生産は教育によりおこなわれている。

貧富の差を埋めるために教育費を下げろという言説があるが、そもそも教育以外には消費をしているのだ。分配の問題でどれだけ振る舞いが違うかで差がもっとも顕著にでたところが教育というのは仕組みの問題ではなくマインドの問題である。

書籍など印刷物への消費価格がそれほど変わらないのはどんなに高い本を買っても、読める量には限界があることと、低俗とされる印刷物でも結構なお値段がすることによるものだろう。細目を5階層分類による富裕層と低所得者層とで比較してみると新聞は73%であるのにたいし、書籍は35%しか使っていないことがわかる。

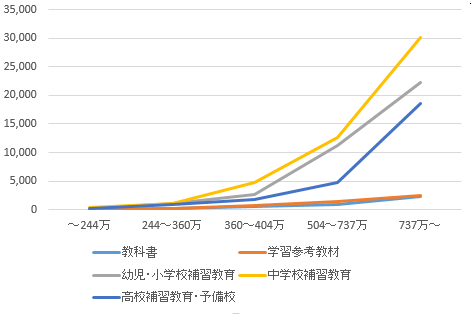

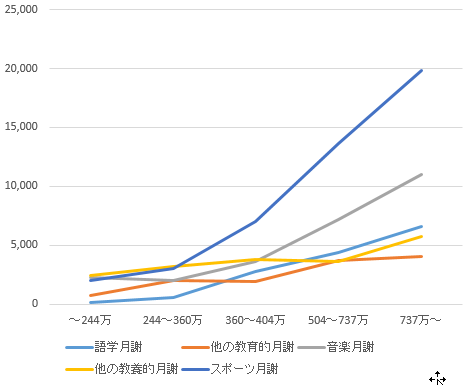

同様に教育の細目も計算しておく。授業料等2.1%、教科書・学習参考教材3.3%、補習教育0.9%である。

授業料

教科書代

余談であるが消費支出にパチンコのような特定娯楽品目はない。諸雑費サービスだとすると、貧富対比32%、諸雑費たばこで86%つかっている。

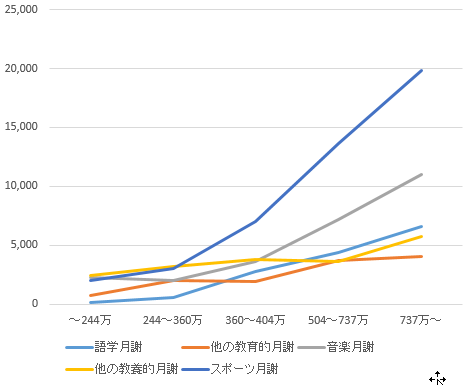

高所得者ほどスポーツ、音楽目的の月謝にお金をつかっていることがわかる。

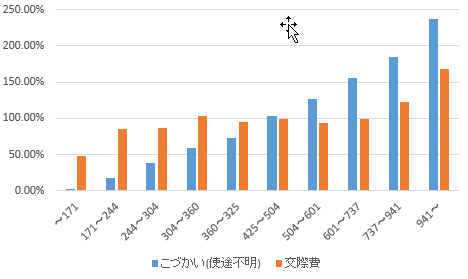

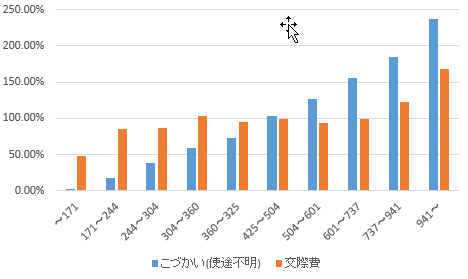

こづかいなど

教育の後ではもうインパクトも無いが、こづかいと交際費についても載せておく。

交際費は所得に応じてあまり変化があるものではないが、所得が多くなると使途不明金は増えていくようだ。

結論

教育だよ教育。教育にお金を使うか使わないかがあきらかな違い。

![最低賃金上昇推移2015-11-20 18_22_03-年齢雇用形態別統計lt52.xlsx [互換モード] - Excel](http://kuippa.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/96bf92bd1034b4e5f1b9faf03d5b954e.png)

![雇用者数男女2015-11-20 18_28_03-年齢雇用形態別統計lt52.xlsx [互換モード] - Excel](http://kuippa.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/5a3cafc0fb13ba95e37f597d718086c4.png)

![雇用者数男2015-11-20 18_32_30-年齢雇用形態別統計lt52.xlsx [互換モード] - Excel](http://kuippa.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/6d216709fd746b9649cec3e65a59c50d.png)

![雇用者数女2015-11-20 18_35_31-年齢雇用形態別統計lt52.xlsx [互換モード] - Excel](http://kuippa.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/35a7edfb4e03a8f94e4e4ad911ee155e.png)

![雇用者数24歳未満女2015-11-20 18_37_53-年齢雇用形態別統計lt52.xlsx [互換モード] - Excel](http://kuippa.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/e077fdbdd3e09fb76d3c86ff0bd6e3d7.png)

![雇用者数24歳未満女割合2015-11-20 18_43_05-年齢雇用形態別統計lt52.xlsx [互換モード] - Excel](http://kuippa.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/f0a5c30aa895536bd17ed5c37046e3cd.png)

![雇用者数24歳未満男割合2015-11-20 18_52_40-年齢雇用形態別統計lt52.xlsx [互換モード] - Excel](http://kuippa.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/c9776bc605828f1fa3e35091ba61fa44.png)

![雇用者数34歳未満男 割合2015-11-20 18_54_56-年齢雇用形態別統計lt52.xlsx [互換モード] - Excel](http://kuippa.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/e8c25e5418f97cc37b970741b704311e.png)

![雇用者数34歳未満割合女2015-11-20 18_57_54-年齢雇用形態別統計lt52.xlsx [互換モード] - Excel](http://kuippa.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/dc47fd78bfd9195315a3cb43733d0c95.png)