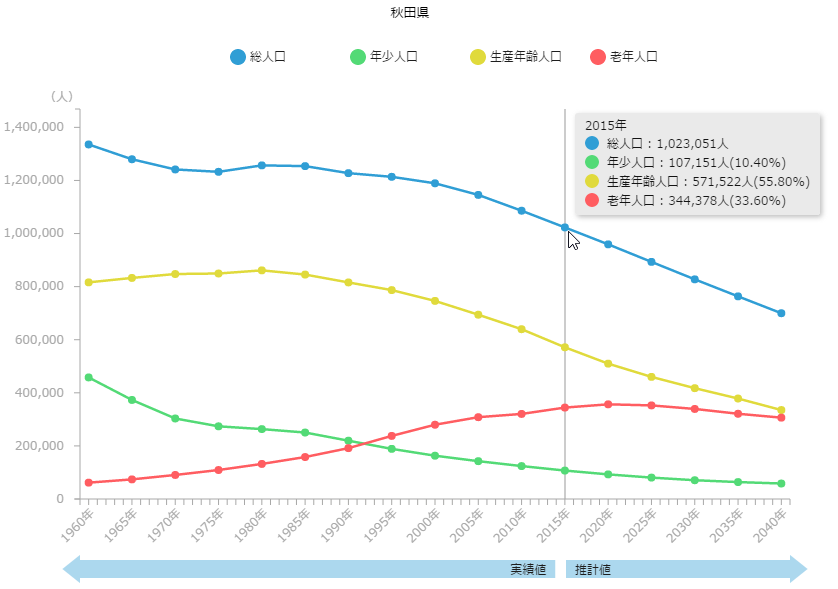

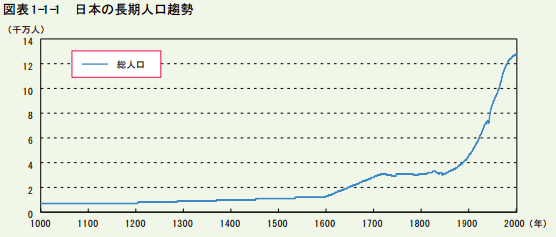

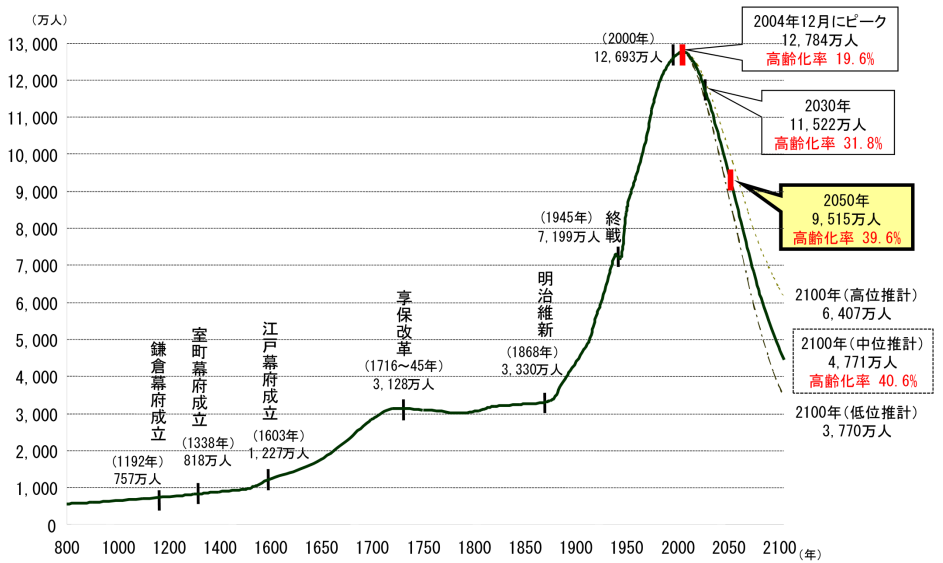

明治維新以降100年かけて増えた人口はこれからの100年でどかんと戻る。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000273900.pdf

総務省 我が国における総人口の長期的推移より

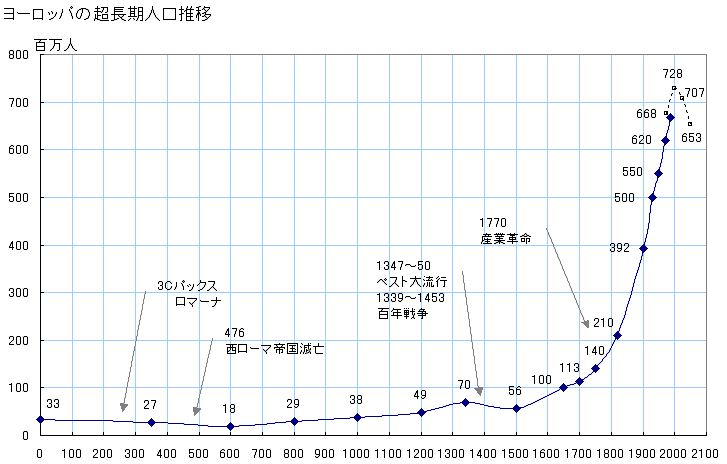

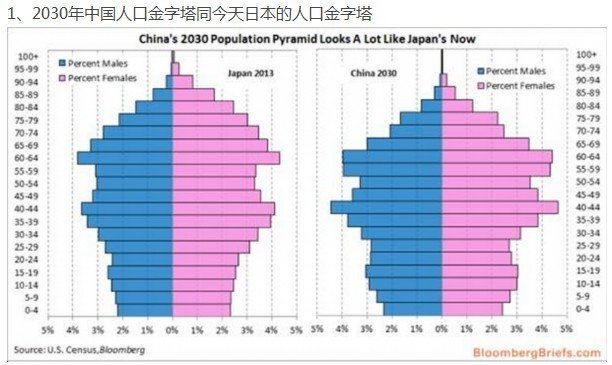

人類史上このような大規模な人口減少というものは、破局噴火が理由による飢饉や黒死病などのパンデミックを含めても歴史上類を見ない。75,000年前のトバ山のカタストロフィ破局噴火来だ。もしかしたら情報爆発というのは、噴火と同じ程度のパニックを人類にあたえているのかもしれない。

人口減少、多老化は、未来の各年齢の最大値が決まっている確定事項なのでどうしょうもないとして、問題はそれに伴い何がおこるか?である。

近代のシステム、政治システムや、社会保障、または企業の雇用形態、義務教育の形など、仕組みと呼ばれるあらゆるものが明治維新以降につくられたものである。明治維新から2004年に人口がピークを迎えるまで一貫して急激な勢いで人間は増えた。その増える仕組み下で社会を回すためにどんな仕組みがつくられたか、名前や戸籍を中心に歴史をみてみよう。

戸籍制度など人々の身分を示す仕組み

1612年 寺請制度 移住、婚姻、死亡時にその地域の寺に請証文を書かせる(←合法的な転居制度の確立)

1871年 戸籍法

1875年 平民苗字必称義務令

1947年 戸籍法(現行法) 戸籍に入った原因と年月日で個人を記録

1967年 住民基本台帳法 氏名、生年月日、男女、世帯主や続柄、戸籍や本籍、住民となった年月日

1985年 グリーンカード構想(廃案)

2015年 マイナンバー法施行

2016年 改正マイナンバー法施行

2015/12/16、つまり今日、最高裁判断で夫婦別姓は合憲という判断がくだされた。

昨今は女性の社会進出が盛んになると夫婦別姓の議論がされるようになったが(労働人口的にはほぼ今がピーク)、そもそも平民に苗字を名乗ることが許されるようになったのは急激な人口増加がおこった1875年。遡ること140年前である。

それまでは江戸八百八町とよばれる世界最大の都市でも、「本郷八百屋お七」だの、「質屋遠州屋梅乃」だのと「在所+屋号(生業)+名前」とするだけで、どこの誰だかを一意に特定できた。

産業革命後、工場制手工業から工場制機械工業に産業の主体がうつると、雇われ労働者が増え、人々の所在も動くようになる。「どこの誰べえ」だけでは特定できないようになってしまった。

で、平民にも苗字をあたえて、居住地ごとに戸籍管理をしていく。「苗字(ファミリーネーム)+名前(ギブンネーム)」で、特定するようになった。

さらに社会がすすみ数万人単位の会社がうまれてくると、「どこの」「どちらの」が所属を意味するように変わる。

サラリーマンなら誰しもが持っている名刺という文化をとりあげても「会社名+所属部(+課)+役職+氏名」までが個人の特定情報に必要なものになったしまった。かつて有力氏族のみがもっていた「苗字」という勢力をあらわす記号を「企業名」が代替するようになる。氏名のうち、苗字が結婚などにより変わってしまうと混同や特定が困難になり経済的損失をこうむるってんで、夫婦別姓が議論されるようになった。住まう場も所属もかわりうる現代において、場所と名前だけで一意個体識別できない以上、苗字の変更は社会的立場の消失につながりかねないからだ。

海外の歴史をみても、ナザレのイエスのように、「地名+名前」程度で識別が可能だった時代から、ファミリーネームやミドルネームだの洗礼名だの短縮名だの、時代を追うごとにいろいろ増えている。定住地を持たない民族などでは、親の名前を先入先出法でエンキュー、デキューしていく方法などもある。例えば、ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフ・イブン=アブドゥルムッタリブ(アブドゥルムッタリブの息子アブドゥッラーフの息子ムハンマド)「本人名+父名+祖父名(+部氏族名)」など。サウジアラビア、アラブ圏や~スタンのペルシャ語圏などでみられる。父親名や母親名を継承し、名前のチェーン数を増やす(フォローキーを増やす)ことで一意に特定できるユニークキーにしているわけだ。

日本も人口が一国で1億人とか超えると、もはや、名前という伝統的な限定数のハッシュキーだけでは、個体識別が困難になってきた。戸籍ではふりがなを必要としないハックを利用して、読み方で差をつけるキラキラネームが増えたのなんかは同名の存在で苦労した親世代の現れなんじゃないかとも考えられる。

大規模にお金と人を突っ込んでも、社会保障の名寄せができなかったことは既に立証済みだ。もはや氏名だけでは特定できなくなっている。だから運営のためには16桁の番号が必要なのだ。名前や戸籍は、我々人類の数が増えてきたことに由来する仕組みによる解決法なのである。

でも、それもこれも人口が増えてたから必要なしくみなのである。これからの100年、日本では極端に人口が減る。今、我々が常識だとおもっていることの大半はこの100年の急激な人口増加という文化背景のもと培われたことだ。

これまでの常識よりももしかしたら、コミュニティの広さという意味では江戸時代ぐらいが近い。

そうなったら何がおこるか??

人口が減少し、さらにはフラットに世界と繋がったネット社会になると、「あざな、いみな」なんかがハンドルネームとして復権してくるかもしれないね。真名(マイナンバー)がバレると魔法に掛けられちゃう世界。いや、まあ冗談だけれども、まー、それくらい現代からすると突拍子もない社会的知性の変化が訪れるんじゃないでしょうーか。

さ、どう思います?