お祭りには防災訓練、準備としての機能。神社仏閣には地域住民が避難でき、城としても使えるような立地の合理性があることをみてきた。その3では、技術の伝播、継承の場としての神社仏閣を考えたい。

日本を代表する出雲大社と伊勢神宮、諏訪大社間では掘立柱建物と、礎石・土台建物、高床建築や平屋建物などの建築様式の戦い、さらには稲作などの主食物の伝播の戦いであったとも考えることができるのだが主題からそれるので今回はおいておく。

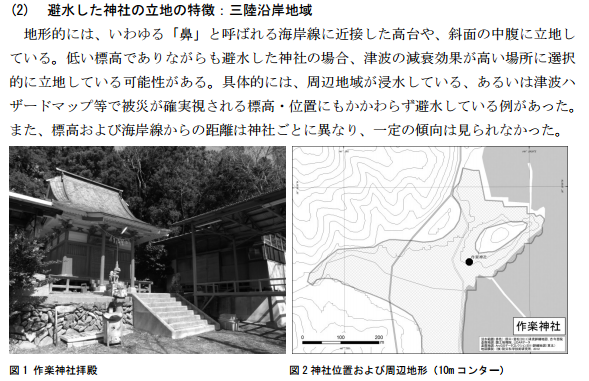

今回は、神社が技術の伝播や継承に重要な役割があったのではないかという示唆だ。

式年遷宮のような露骨な伝承のことをいっているのではなく、注連縄や、鳥居のような些細な様式についてである。

建築構造物としての鳥居

なぜ鳥居が建てられるのかという問いに宗教的には結界で神威を封じる結界だとか、神様の領域の境界だという答えがあるかもしれない。だけども、それらの答えは現代科学のもとに生きているおっさんには、熟練技術者が新米に細かい説明がめんどくせぇし、言ってもわかんねぇだろうから「おまじないだから覚えとけ」って言い含められたのと似たようなものだとうがった見方をしてしまう。

現代につたわる鳥居には何パターンかあるが、あれはいったいなんなだろう?

共通要素はなんだ?

鳥居の最低限の共通要素は、「自立している2本の柱と、それを繋ぐ2本の梁があること」だと考える。

では、なぜそんなものを建てよう、建てたほうがよいと考えたのだろうか?

鳥居の種類、分類はいろいろまとめられてはいるが(※文末に引用あり)、なぜそのように種類が増えたのか、なぜそのような構造物が建てられるようになったのか「そもそも」の合理性を説き教えてくれるものはない。

なぜ鳥居を立てようと思い、それが様式として継承されてきたのか?

そういう宗教だからという答えは思考の放棄だ。

鳥居のようなものを建てたほうがよいと考えた故人が居て、それが継承されてきたからには、そこになんらかの合理性があったに違いない。日本人には見慣れてている鳥居だが、そもそもあれはなんだと考えたことあるだろうか??

調べても鳥居についてはあまり資料がないのが残念。

しかたないので仮説を立てる。

あれは、歴史の一点に登場した、稀代のウイザード級ハッカー(連中)がつくりだしたテクノロジーをロストさせないための「おまじない」ではないか。

なぜそのように考えたかというと、あんなシンプルな鳥居に、木造家屋をつくるのに必要な技術要素がてんこ盛に盛りのフラッグシップモデルになっているからだ。

これは近所の八幡にある木造の鳥居だ。

メインの大鳥居は石造りなので木造の小さいほうを撮影した。

ちょっと装飾がゴテゴテしているが、まずはこの写真をじっくりみて、いったいこれはなんなのか考えてほしい。

木造6本足基礎石オス型屋根付き鳥居型。

土台、基礎石の上に柱が立てられていて、それに横木の梁を通していて、上はのっかる形で留めてある。おそらくホゾが掘ってあって組み上げてあるのだろう。

横梁が抜けないように楔(くさび)もみえる。金の円盤っぽいものは釘隠しだろうか?

木が腐らないように、切口が金属でカバーされていて、この鳥居に限っては屋根までもついていて、わーぉって感じ。雨仕舞用の水切りや、垂木(たるき)の鼻隠しっぽいものまでついててやり過ぎかっ!って感じもする。

でもね、こんな簡単な構造物に昭和ぐらいまでの木造建築物の主要要素の大部分を含んでいるんだよね。

鳥居は釘や留め金をつかわずに組み上げられ、柱だけで自立している。

つまり木造の鳥居を建てられるならそれを真似すれば普通の家の構造体も建てられることを意味する。

作りを真似るだけでよいものが、誰からも見える場所にあるところがミソ。

鳥居はそれだけで先輩職人の技を見て盗む、学ぶことができる見本現物だ。

文字も動画もなく、学校も徒弟制度もなかった時代。

技術を持っている職人が弟子を残さずその地域から移動したり、不慮の死などでいなくなるたびに、技術が当代のみでロストしてしまう。しかし、鳥居のような、このようにやればよいという見本、現物が残れば、それを見本教師とすることができる。

鳥居は風雨にさらされ痛みも激しく、家よりも頻繁に修理補修がなされる。はずだ。と思う。

傷んだ鳥居を立て直すたびに、構造が分解、リバース・エンジニアリングされて修繕した人物らに技術が伝播していく。余計な装飾がないので、構造を学ぶのに適した見本だ。

その構造は習熟訓練の教材としてもとてもよくできている。

鳥居を自立させるために、穴を掘ってそこに立てる掘っ建て建築様式や、添え足をつけて、基礎石建築どちらの方式をとるにしても、技術練度が低ければ鳥居を自立させることができないし、横棒(梁)を渡すことができない。

低い技術力ではすぐに倒れてしまうし、横棒も上にのせたりでっぱりに引っ掛けたりするだけではすぐ落ちてしまう。

日本は台風も地震もある地域だから石組みよりも倒れない木組み技術が必要とされた。

もし、見よう見まねで自立する構造物を建てられたとしても、技術力が低ければ小さな鳥居しか立てることができない。その本質がわかっていなければ割り箸ですら鳥居を構造物として再現することはできないだろう。

鳥居というシンプルなものを建ててみせるだけで、製造物の耐久テストをおこなうことで技術練度の公表もできる。

ちなみにこちらは正面の石造りの大鳥居。

このサイズの石造りの鳥居を安全に自立させておくことができるのであれければ、杭打ビルも建てられるよね。

伊勢神宮でおこなわれる式年遷宮は技術をロストさせないための工夫らしい。

しかし、あれは大掛かりなピンきりでいったらピン側、トップノッチ連中のための技術の伝承だ。

民草、民衆の家屋を立てるのに最低限必要な木造建築の技術はどのようにおこなわれたか?

字が読めない人にでもわかるように、誰からも見えるようにするための教材としての鳥居だ。

もしかして鳥居はそれとは知られずに文字にも指導者にも頼らず技術者の伝承につかえるすげぇ教材システムとして機能してきたのではないか。

だとすれば、考えたやつすげぇと思うのである。

まっ、買いかぶりかもしれないんだけどね!

メス型鳥居

上で紹介した八幡の鳥居は下側の梁が飛び出ているのでオス型と呼んでいる。

でていないものはメス型と呼んでいる。個人的な命名。

子ども頃に不思議におもっておとーちゃんに聞いたことによると主神が男なら下の梁がでているオス型、女神だとメス型だと言っていたが真偽はわからない。

天照大神とか、弁財天とかはメス型なので、たぶんそれであっているような気もするけど、微妙に違う気もする。

こちらは今話題の築地市場場内の鳥居。

石造り2本足自立掘っ建てメス型丸鳥居型。

水があるところの神様は女の神様が多いので、たぶん女神のような気もするけど、どうでしょうね。

魚河岸水神社かな。祭神は弥都波能売神(みづはのめのかみ)なので女神っすね。

最近の建築物は石造りなので、鳥居も石造りのものが多い。

コンクリートや、石材の加工技術がないと作れないが、2本足がたも恐らく昔はほとんどが木造であったものと考えられる。

2本足なので、穴を掘って埋めてまわりを固めることで自立をさせている。

電信柱のような建て方だね。

竪穴式住居の時代からつかわれてきた建築方法だ。

!!いまの、いままで縦穴式って書くんだとおもってたよ!!

縄文時代程度の建築技術でも自立した構造物をつくれる。

メス型の鳥居は下側の梁がとび出ていない。

釘やカスガイをつかわずにこの梁を留めるためには、ホゾ組の加工技術が必要になる。

上の梁も落ちないようにするためには同じ技術が必要だ。

梁を2本渡すことで、斜め方向の揺れで倒れることがなくなる。

もし、鳥居の梁が1本だったら構造体としてすごく弱いし、凸凹の受け側が逆になっても構造として安定しない。

シンプルな構造にして洗練されている。

豊洲に建造される神社の鳥居にはぜひ子々孫々のためメンテナンスのための地下ピットを盛り込んでほしい。

白木鳥居

こちらは福島県の大内宿にある高倉神社。藁葺きの建物群からもわかるとおり、タイムスリップしたような村。

より原初の鳥居の構造を現代に伝えているように感じる珍しい白木タイプの鳥居だ。

木造2本足自立掘っ建てメス型白木丸鳥居型。

とても特徴的な鳥居で、どちらも左が根っこ部分の太さを残したままのせている。

内側から見れば左頭とかなのかな??

ホゾ組もより原始的で、太い柱に細い丸太の頭をそのままつっこんで組み上げているように見える。

余談だが、こちらの神社、内殿にあがっていくと鳥居が足6本のオス型になる。

オス型、メス型の混在は珍しいなと思った。

朱塗り、黒塗り

同じく福島よりさざえ堂があるところの中腹の神社。厳島神社。

一番最初に登場した鳥居と同型の6本足同型だが、こちらは朱塗り。

木造建築物は朱塗りなど塗装をほどこすことで、より腐食に強くなる。広島宮島の厳島神社の鳥居は、満潮になると海のなかに建つが、もしあれが白木だとあっというまに腐食してしまうだろう。

漆や柿渋や表面を炭化させたり木酢液をつけたりするだけで、腐食には強くなるので、そういう工夫、技術の集大成だろう。水場に近いところで、無垢の鳥居をたてておくことでアジャイルテストが繰り返された結果習得された技術かもしれない。

ここの祭神は市杵島姫命は弁才天と習合されていてどちらも女神だけど、こちらもオス型。やっぱオス型、メス型は主神の性別じゃないのかな??

朱塗りに対抗して、こちらは珍しい黒鳥居(黒門)

井の頭公園のはじっこにあるやつ。

写真が手元にないので、三鷹の観光案内所のホームページから

http://www.mitakanavi.com/spot/park/inokashira_benzaiten.html

枕木なんかと同じ木酢液による黒かな?それとも炭??

井の頭公園は弁財天なので女神だけど、オス型。やっぱり祭神の性別関係ないかも・・・。

鳥居の数が封じている社格だとか神威の強さを表しているとか聞いたんだけどほんとかね?

本殿にいくまでに鳥居の数が多いほうが強い神様だとかなんだとか。

伏見稲荷とかどんだけ強いんだよっていう。

ま、ちょっと主題とずれちゃったけども、今回いいたかったことは、鳥居は大工(見習い)に構造体技術を伝承するための合理性をもった見本だったんじゃないかなという仮説でした。

同様に注連縄とかも、藁で縄を編むものの技術見本。

できるだけ太くされていて撚りの構造がわかりやすいようになっている。

縄が伝承できるようになると、エリアログとなるご神木を切らせないための目印にできたり、一石数鳥だよね。

場所によっては、編み上げた縄でさらにそこから編んだワラジとかが奉納されていたりするでしょ?

そもそも御神体の鏡や剣なんかが、産業革命がおきるまでは最先端テクノロジーの塊。

そんなわけで、神社仏閣っていうのはそのご当地の技術展示会を常設しているコンベンション・センターだったのではないかなというのが、今回の仮説でした。仮説だけぶんなげて証明なしで終了。

どうかな?どうだろう??

参考

鳥居の構造

http://blog.livedoor.jp/takamimusuhinokami/archives/421685.html

魚河岸水神社遥拝所の概要

http://www.tesshow.jp/chuo/shrine_tsukiji_uogashi.html

福島県:歴史・観光・見所(ホーム)>飯盛山>厳島神社

http://www.fukutabi.net/fuku/iimoriyama/itukusima.html

井の頭弁財天(大盛寺・黒門)

http://www.mitakanavi.com/spot/park/inokashira_benzaiten.html