約4500年も前、現在でも世界に冠たる巨大人工構造物であるギザの三大ピラミッドが建設された。数千年前の公共事業がいまだに子々孫々を喰わせているのだから古代王朝の王様達ぐう有能。その中でも最大のクフ王のピラミッドに新たに謎の巨大空洞の存在が確認されたそうな。わくわくするね。

4500年前といえば、日本は縄文時代で青森県の三内丸山遺跡(約5500年前~4000年前)が隆盛だった頃。

縄文時代は石器時代からちいと進歩して泥遊びで土器つくってた程度でしょと過小評価されているように感じるが、んなわきゃねぇじゃねぇかと一言二言。もごもごもご。

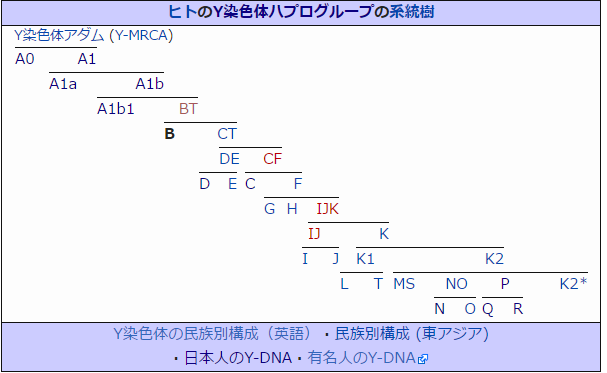

現代人と最多でも250世代ぐらいしか変わらないので生物のヒトとしての遺伝的な変異はあまりなく現代人と変わらぬ脳みその出来はあったものと容易に予想できる。トバ噴火7万年前からこっち側のヒトとしての生体性能はせいぜいが個体差ぐらいなもんで、成長期栄養とかインフラや教育などの社会機能による環境影響のほうが大きかろう。アフリカ大陸は7万年より前の分岐したヒトの種族が現存するので遺伝的多様性のほとんどがアフリカにあったりするらしいのだけれども古代エジプトあたりは地政学的に西洋人東洋人の分岐元と考えていいんじゃないかな。つまり何がいいたいかってぇと、時代差よりも個体差で、古代エジプトにも現代の天才とも遜色ないめっちゃ頭のいいひとが確率分布的に存在したはず。

三内丸山の頃は縄文大海進と呼ばれる時代で、地球の海水面は今より海水面が+8mほど、平均で+6mほど高かった温暖化な時代。あったかいから狩猟採集で十分で栗とかどんぐり拾い放題!青森でも冬に雪もあまり積もらず、日本だと青森くらいの北国がほどよい気候だったころ。樹齢百年を越す落葉樹である栗(おそらく継代で植林して育てられたもの)木材で巨大構造物を建てられる程度には落葉樹の森林資源が成長していた。日本でも温暖な気候が数百年つづいたのだろう。

昨今は地球温暖化が騒がれちゃいるが、それも、たかだかこの1500年ぐらいの気候が比較的平準であっただけで、この1万年でみても海水面がいまより100mも低かったり10mも高かった時代もあるのだから今更何をいっちゃってるのか感。

たいてい、文明の終焉や転換期にあるのは天候不順になどによる治水困難やそこから発生する飢饉。で、その天候不順の原因は何かと考えると世界のどこかでおこった破局噴火だったりもする。破局噴火は地球の裏側にまで影響を及ぼし、ときには生命の大量絶滅を招く。

紀元前5284年におきた鬼界カルデラの破局噴火は九州の縄文人や生物をことごとく死滅させただけでなく、世界的な天候不順をもたらしたことが予想される。逆に気候が安定し食物に余裕が生まれると現在のように人類が拡散し、文明から文化などを産み出す余剰人員が生まれるんじゃないかな。

縄文大海進

縄文海進のピークはいまから約6,500~6,000年前だそうだ。

エジプト原始王時代(紀元前4200年頃-紀元前3150年)はこの頃うまれた。

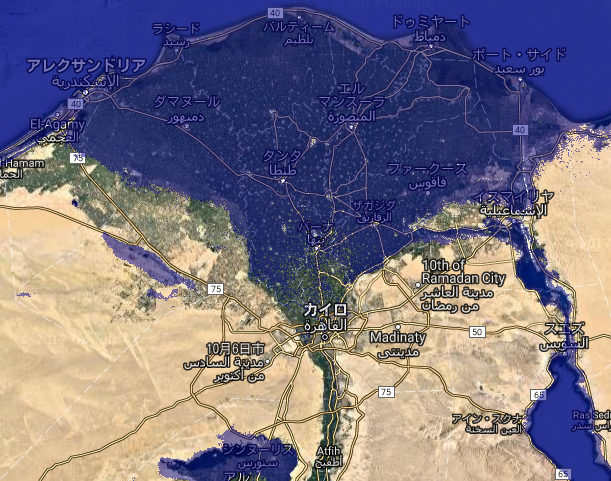

ギザの大ピラミッドはここ!

海水面が平均8mぐらい高かったと仮定して、潮汐を考えるとさらにプラスマイナス2mぐらい。大雨や大潮などにやられないよう都市をつくるならせめても海抜10mぐらいは欲しい。flood mapというサービスで今より+20m海面上昇させた場合はどのようになるか、衛生写真で図示してみる。

青くなったところが海抜20m以下のところ。ギザより北側がナイル川によりつくられた典型的な扇状地であることがわかる。

海水面+13mにして、すこしスケールアウトした地図。ギザは超大規模な肥沃な扇状地のはじまり地点にあることがわかる。縄文海進のころは河口だ。

扇状地の際にギザのピラミッドをつくられたようだ。ナイル川が右岸を食って流れてるから、右岸と左岸で構成される岩石がちがうのかもね。右に食ってるから、ピラミッドを建ててるほうが硬い岩盤なのか?

紅海がアフリカプレートとアラブプレートのプレート境界域なので、アフリカプレートが西から押されて右岸に流れが変わったってるのかもしれない。

それにしても4500年も建物が沈下しないって恐ろしいレベルの土木技術だよね。

飢饉と余剰と君主制

- 縄文海進のピーク(4500 BC – 4000 BC 頃)

- 青森 三内丸山遺跡(3500 BC – 2000 BC)

- エジプト初期王朝時代(3100 BC- 2686 BC)

- エジプト古王国(2686 BC – 2185 BC): ピラミッドを建てた

三内丸山の終焉のころ地層に残された花粉などから寒冷化してきて、栗の栽培ができなくなったからだと言われている。落葉樹の花粉が減って針葉樹が優勢になっているのだそうな。

エジプト古王国も気温の安定化による余剰生産として巨大化し、たまに事故的におきる飢饉や豊作などで小国が合従連衡して、余剰生産の終焉とともにシステムが滅んだのだろう。エジプト王国末期、順調だった海外遠征を突如取りやめて兵を帰還させているそうだけど、こちらは内乱がおきたからだとか。内乱に至った天候不順の原因は噴火だとも言われているが、その頃の巨大噴火の歴史を調べてみるが、そのものずばりの巨大噴火がみあたらない。

- VIE7 Greece Youngest Caldera, Santorini South Aegean Volcanic Arc 1610 BC

- VIE6 Long Island (Papua New Guinea) Bismarck Volcanic Arc 2040 BC

- VIE7 Cerro Blanco (Argentina) Andes, Central Volcanic Zone 2300 BC

- VIE6 Mount Vesuvius Campanian volcanic arc 2420 BC

- VIE7 Kikai Caldera Ryukyu Islands 5284 BC

紀元前2185年の頃の噴火は無いね。イタリアのベスビオが近いといえば近いけど、これかななぁ。ちょっとwikipedia調べたぐらいじゃ載ってないか。

ピラミッドはなぜ建てたのだろう?

農業生産物の生産余剰と余剰労働力をなんとかするための公共事業としてピラミッド建築が利用されたのかな?

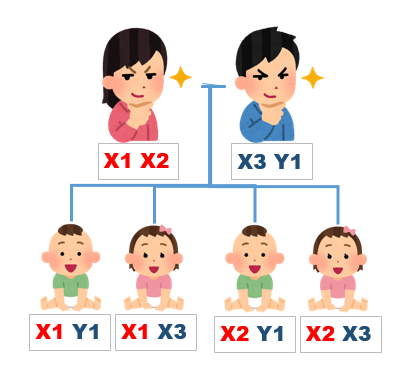

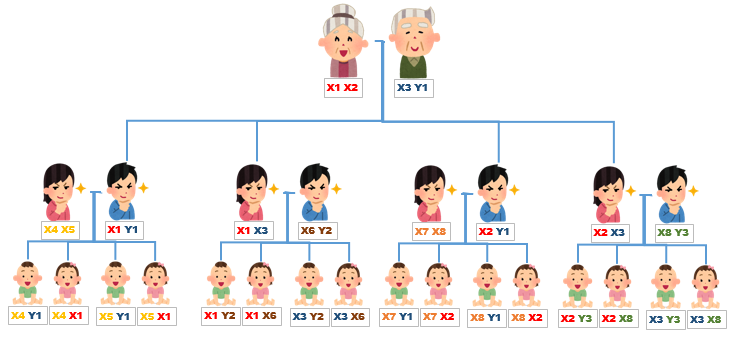

食べ物が余剰すると人口が増えるけど、労働生産人口の増加の速度に対して分譲や継承が可能な農地や仕事の増加は遅いのでそのギャップの間、大きな社会不安の要因になる。現代でいうところの失業者問題。一昔前でいうところの農家次男問題。

だから、戦争をしたり棄民したりして口減らしする。近代だと一千万人を動員した黒部ダムや、中国の三峡ダムなどのような大規模な公共事業をうつ。小人閑居して不善をなすじゃないけど、仕事をつくらないと社会の秩序にとってはよからぬことがおきるからね。ピラミッドの建設は農閑期に戦争したり、築城に人員を動員したりする日本の戦国時代の民衆掌握に近いのかもしれないね。

そう考えると、日本の築城とピラミッドの建築の裏の目論見は似ているのかもしれない。集団作業をさせることで組織化させる。閉鎖的な村社会にたがいによしみを結ばせる。建築土木技術の地方村落への伝播など。実利的な効用は多い。

だが、表の目論見、人集めのお題目はどうしたのだろうか。賛同が得られつたわりやすいメッセージはなんだったのだろうか。最大で1万人もの人夫運用は、パンや信仰、王族への畏敬だけでマネジメントできるともおもえない。正直、王様のお墓を造りますってんで、古墳やピラミッドのために人が集まるとは思えないのですよ。もう少し合理的な「ちょうちん」がないと、誘導できないと思うんだよね。

ピラミッドのちょうちんがなんだったのか妄想

ちゃんとしたほうは学者先生方に任せるとして、こっから先は素人のたわごとタイム。月刊ムーレベル。

ナイル界隈やソマリアあたりの港湾遺跡とかみるともしかして古代エジプト王国なら日本ぐらいにまで海経由で到達する能力ぐらいはあったんじゃないかとか思っちゃったりするわけよ。

もしかして、おもいつく好き勝手ありそうもないこと言ってもひょっとして研究がすすめばかすったりするんじゃないかな。

ピラミッドは降砂対策のためにつくられた!?

日本でも中国ゴビ砂漠からの黄砂降るよね。サハラ砂漠の降砂なんていったらもっと酷いんでないだろうか。せっかく洗車したスフィンクスが砂にまみれちゃうなんてことあるよね。でもそんなエジプシャンにも安心。ピラミッドを建てると上昇気流が生まれて、飛んできた黄砂は上にあがって、ナイルの湿った空気とぶつかって降雨になって、街には降らないんだ。雨で街も涼しくなるし、砂も降らなくなるし一石二鳥!なんてね。

ピラミッドは飲料水対策のためにつくられた!?

ナイル川の水が砂礫帯から染みて地下水になってどうも西岸の砂漠のほうに流れちゃうんだ。なんかほら、アレクサンドリア デザートロード[75]に添って西側、海抜の低いオアシス地帯があるじゃない。ちょうどこれギザのあたりからナイルの伏流水が流れてるんだよね(適当な予想)。

これじゃ下流の扇状地の農業で水不足になって困るよね。そうだこの地下水脈の上におもたい重しを置いたら、伏流水とめられるんじゃないかな?ついでちょっと工夫して、地下水がわきでるようにとかできないかね?

ピラミッドは農地の定礎のためにつくられた!?

ナイル川が反乱するたびに農民同士が耕作地の境界線で揉めるんだけど、ちょっとクフなんとかしてよ~。

わかったよメジェドくん、ピラミッドー! 方位をきっちりあわせて、表面を白で塗っておいたから、遠方からもその視差で正確な分譲ができるよ! 見えるピラミッドの状態を伝えれば住所のかわりにもなるよ。待ち合わせにも便利だね。日中の太陽が出てるときにもつかえる地上のスターナビゲーションさ!

夜になれば、星の位置から今日が何月何日だったかのカレンダーにもなったりするよ!

ピラミッドは巨大冷蔵庫だった!?

人類の死亡率軽減にもっとも貢献した発明品はなんと冷蔵庫だったのだ!

説明しよう!

古代の人も食料の保存には常々頭を悩ませていた。そこで発明したのがピラミッド。太陽光がもっとも効率的にあたるようにして、暑い時期にもっとも冷えるようにする。冷媒には、夜間にためておいた夜露を使用。

夜露がピラミッド表面の滑らかな漆喰をはられた表面部分を伝って、内部に貯まり、一定温度以上になると弁が閉まり内圧があがり、ピラミッド内の石の隙間の砂の層に表面張力でひろがり、うんぬんかんぬん、その気化熱により内部から熱を奪う。そんな仕組みだったのだよ。

・・・なんてね。

ま、シャレですシャレ。

参考

エジプト考古学者、ピラミッド内に空洞発見の発表を批判

http://www.afpbb.com/articles/-/3149327?pid=19525261

ピラミッド内部に謎の大空間見つかる エジプト

https://www.cnn.co.jp/fringe/35109844.html

NHKスペシャル「シリーズ古代遺跡透視」 エジプト大ピラミッド

気鋭の科学者が集結 最新技術が明らかにした世紀の大発見とは?

https://www.nhk.or.jp/special/pyramid/

三内丸山遺跡とは

http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/about/main.html

フロッドマップ+20

http://flood.firetree.net/

火山噴火の歴史

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_known_large_volcanic_eruptions