今晩から明日にかけ瞬間最大風速35メートル、例年4月一ヶ月分の雨量が1日に降雨するという台風なみの暴風雨になると予想されている。緩んだ地盤に雨が入り込むので土砂災害が予想される。被災地では最大限の注意をされたし。

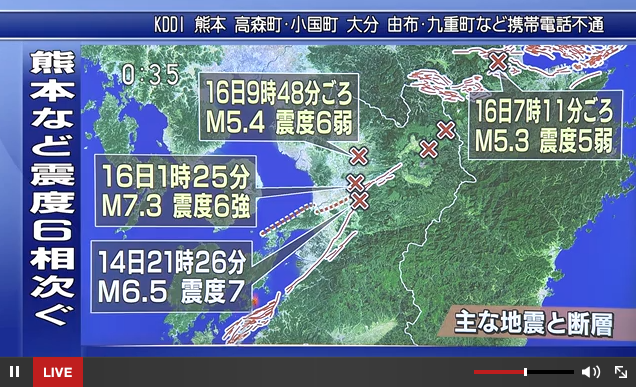

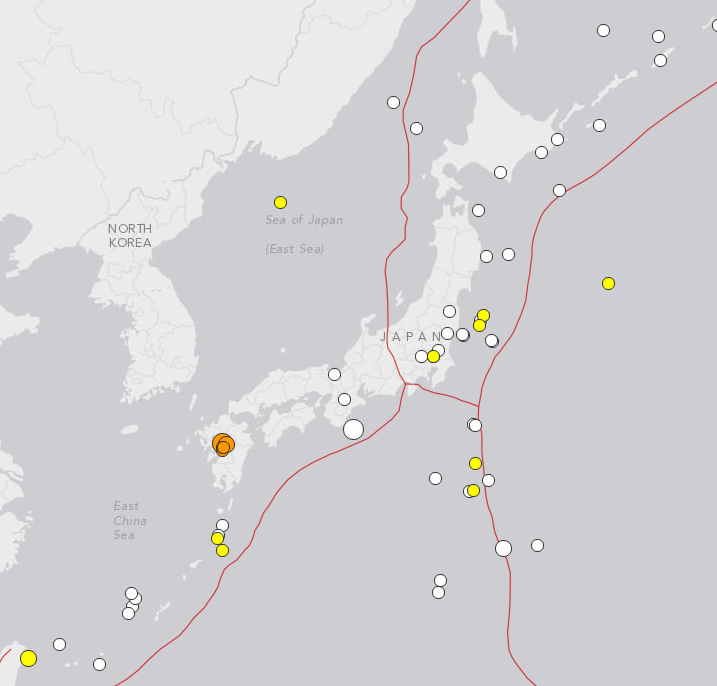

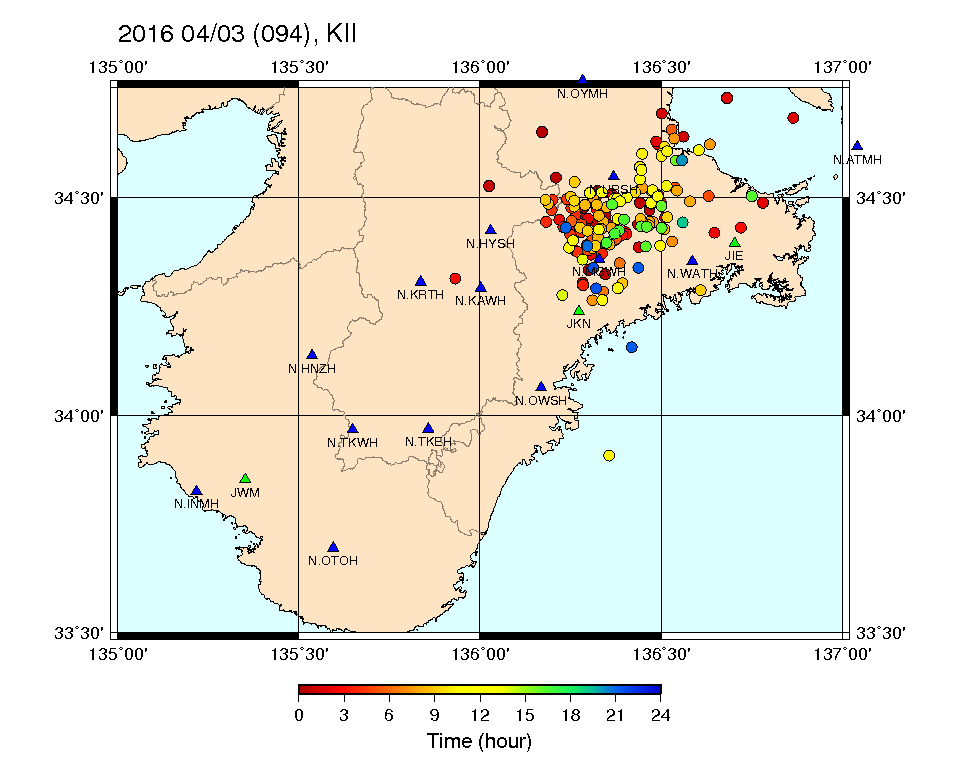

さて、震源が熊本から大分にまで広がりつつある。

http://www3.nhk.or.jp/news/live/?utm_int=all_contents_tv-news_live

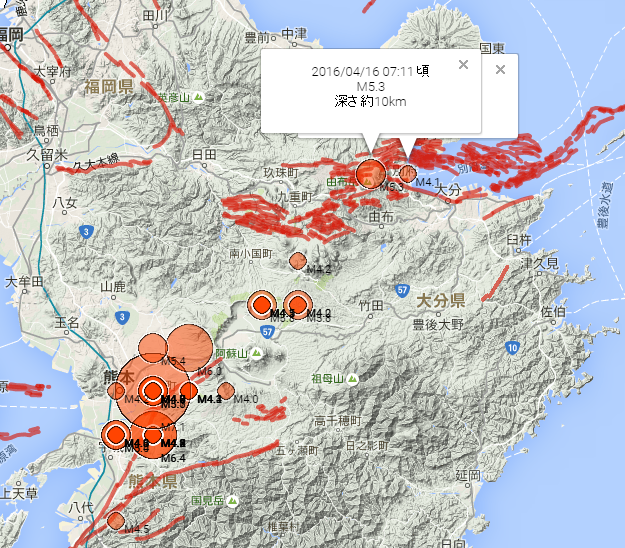

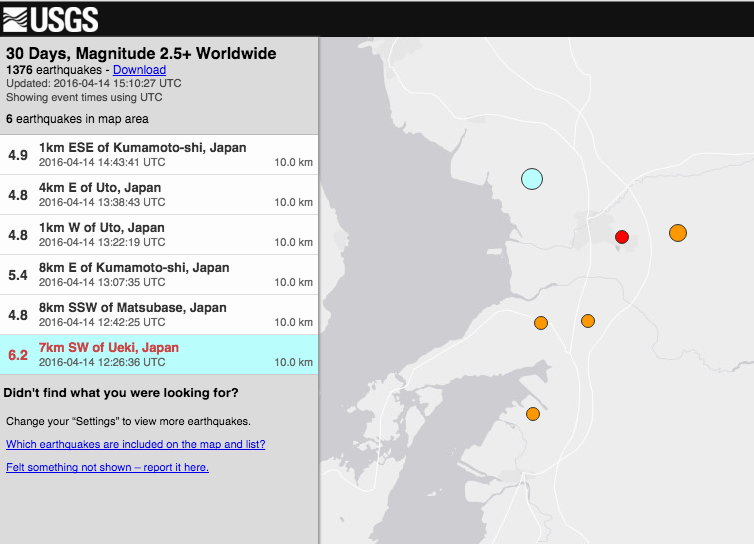

昨夜16日午前1時25分にマグニチュード7.3の地震が深さ10キロにて発生したのち状況が変わったと判断したほうがよさそうだ。(( http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160416033614387-010000.html )) 震源の分布が16日午前9時頃から11時にかけて阿蘇山をまたいで大分県側に広がっている。

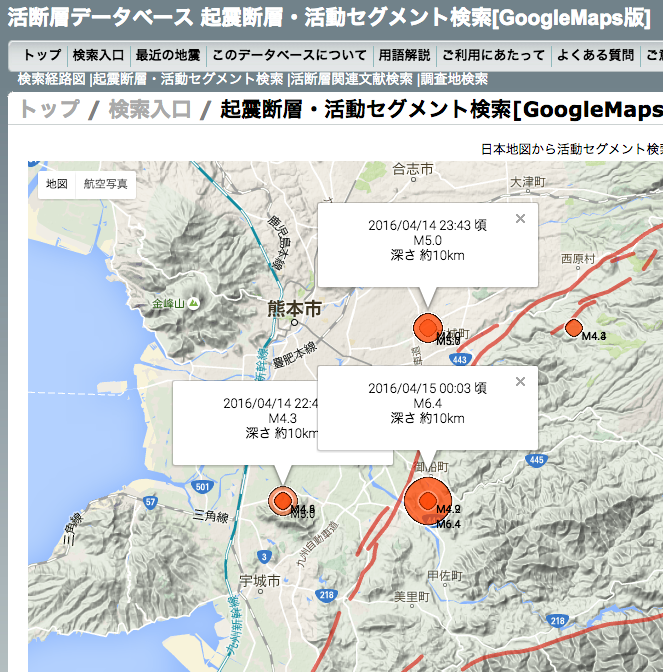

14日に熊本にて発生したマグニチュード6.4の地震は、布田川断層・日奈久断層のうち、日奈久(ひなぐ)断層帯(全長約81キロ)のうち北端にある高野~白旗区間(同16キロ)が活動したとされる。(( http://mainichi.jp/articles/20160416/ddm/001/040/137000c ))

地震で発生したエネルギーの関係から、14日のが前震で、16日未明の地震が本震ということになった。

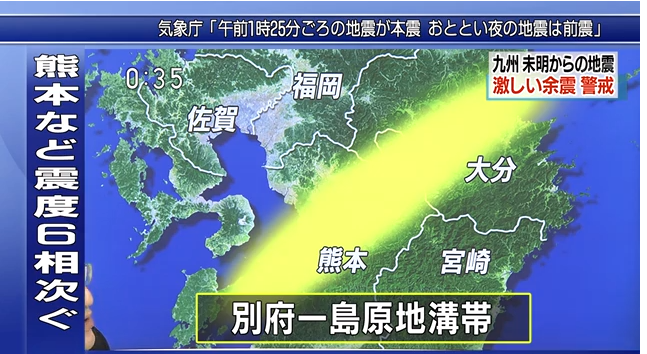

阿蘇山をまたいで震源が連動しだしたことで、別府島原地溝帯というもっと広い面で考えなければならないようだ。午後にかけて震源地もだんだん阿蘇から東北側に移動しつつある。

産総研 活断層データベース 起震断層

https://gbank.gsj.jp/activefault/cgi-bin/search.cgi?search_no=j024&version_no=1&search_mode=2

14日からおきている布田川断層・日奈久断層でおきている特定ひとつの断層でおきている地震だけだとは判断できなくなったといっていい。阿蘇山をまたいだ。(スクリーンショットは14:00のものだが、現在までにもっと多くの地震が発生している。)

専門家「これ以上の本震が今後あるかもしれない」 地震連鎖可能性否定出来ない

西日本新聞 4月16日(土)12時33分配信http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160416-00010013-nishinp-soci

「震源、じわじわと東に」 別の活断層に影響の可能性

朝日新聞デジタル 2016年4月16日11時35分http://www.asahi.com/articles/ASJ4J34VYJ4JULBJ00G.html

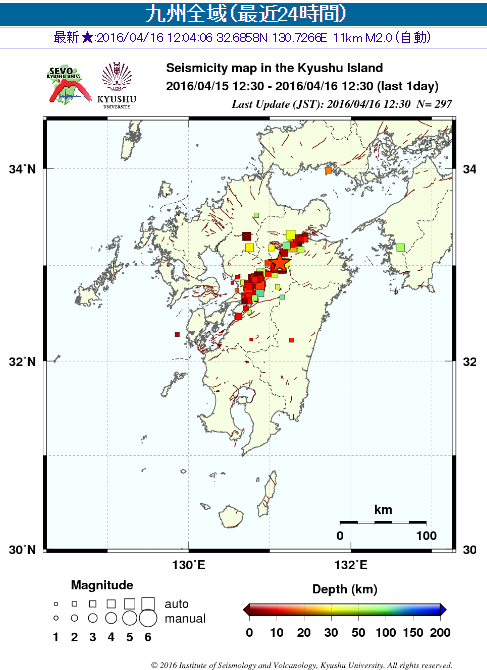

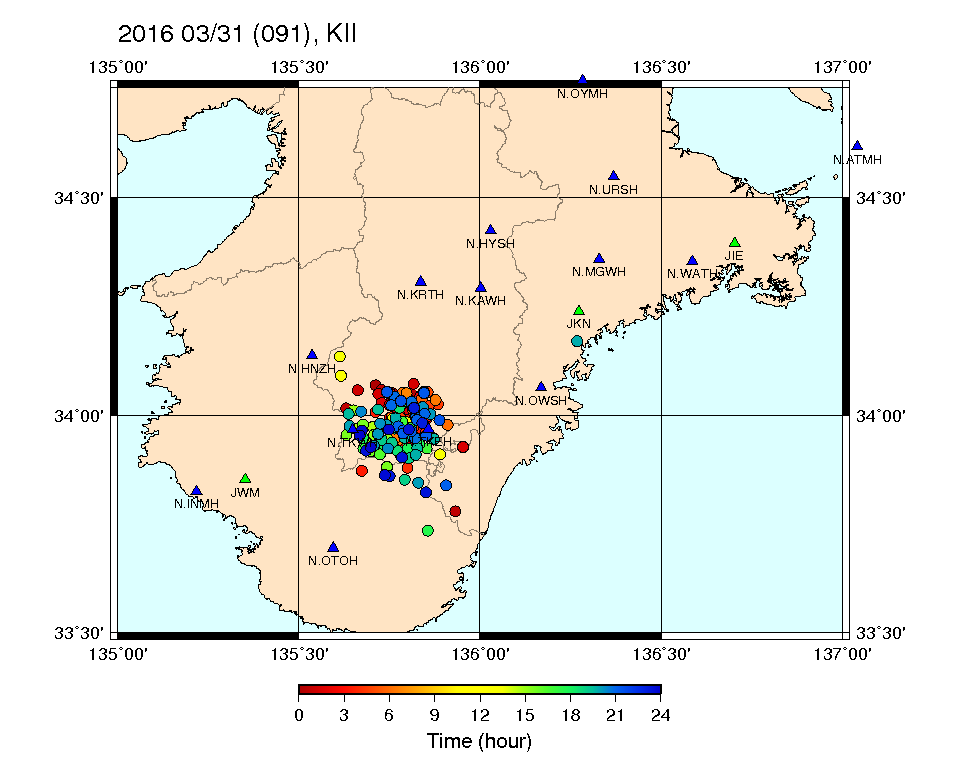

九州大学の地震情報をみてみよう。

この24時間での地震の発生状況だ。まさに別府島原地溝帯である。

http://www.sevo.kyushu-u.ac.jp/~hypo/hypomap/last1day_kyu.html

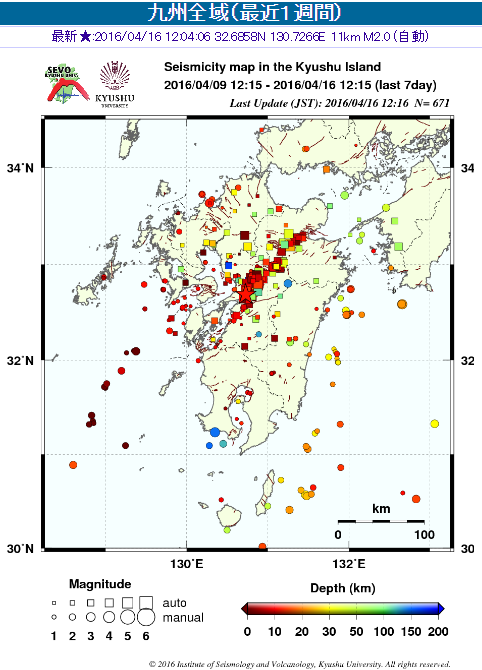

この7日間の地震発生状況。

http://www.sevo.kyushu-u.ac.jp/~hypo/hypomap/last7day_kyu.html

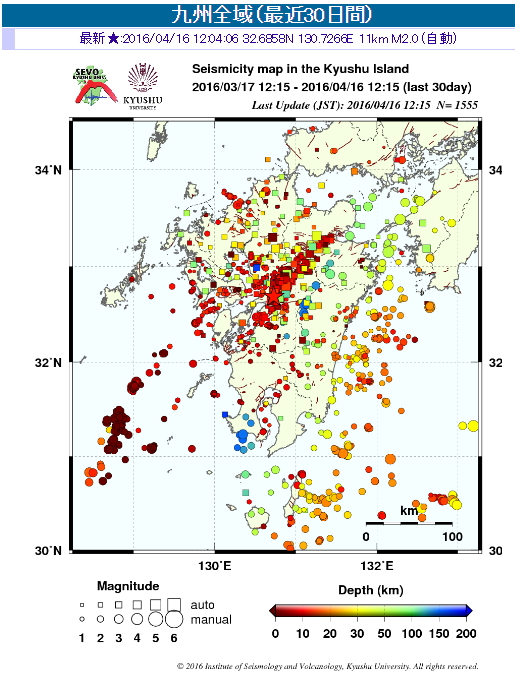

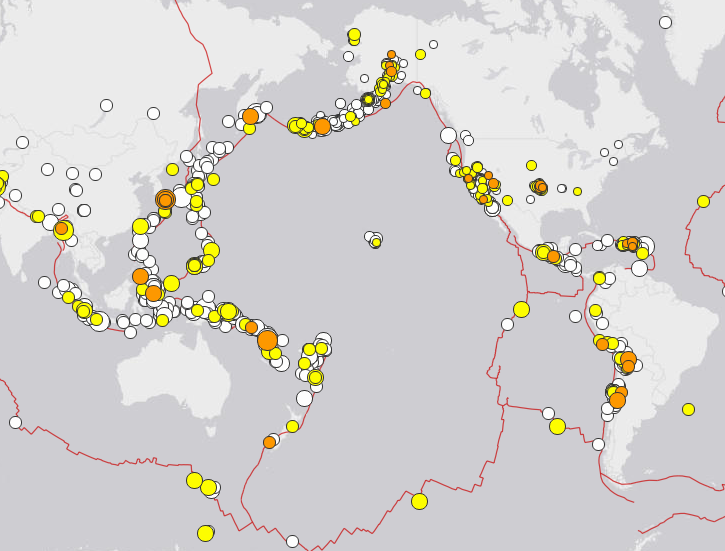

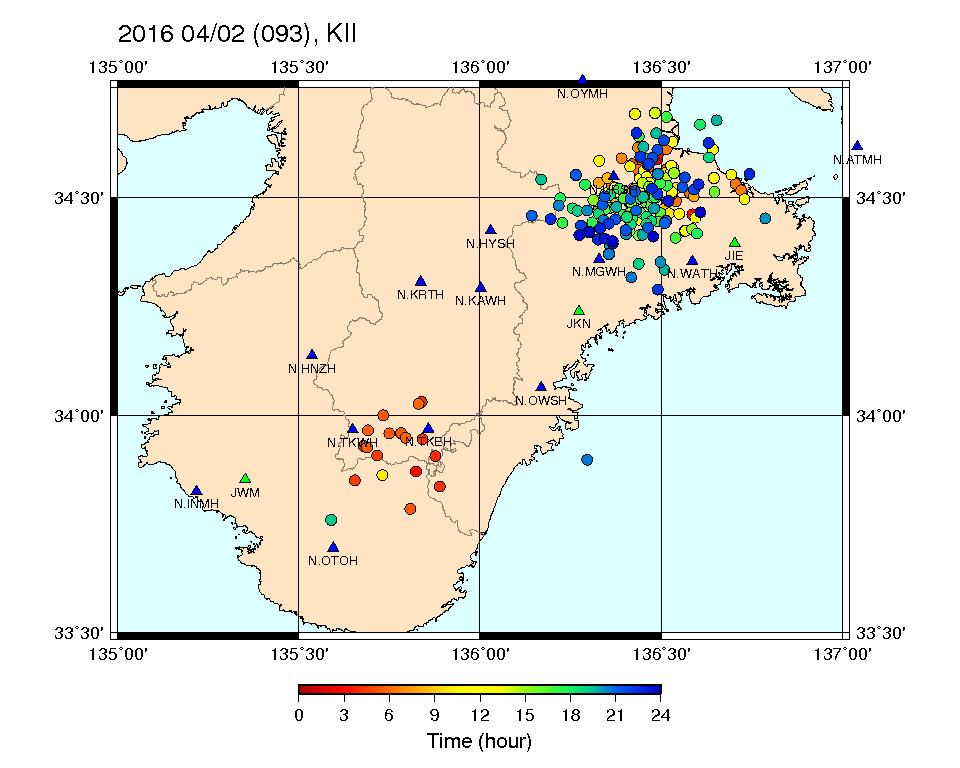

この30日の地震状況。

http://www.sevo.kyushu-u.ac.jp/~hypo/hypomap/last30day_kyu.html

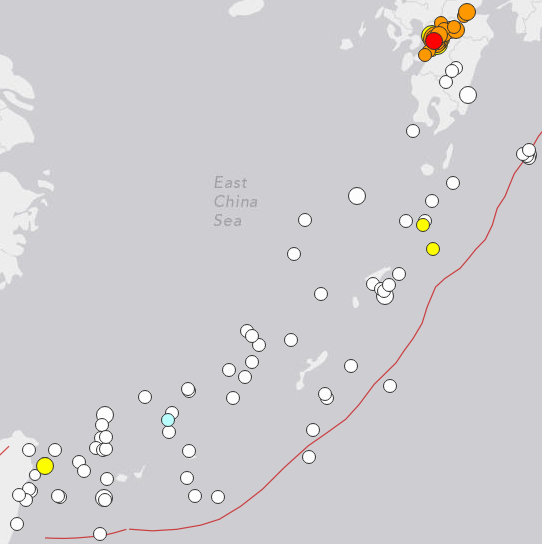

30日でみると、結構広範囲で中央構造線沿いに動いていることがわかる。得に画像左下、九州南西の海洋上が特徴的。右下の海洋上は海溝部でプレートが沈み込んでいるところだ。

こうやってみると30日の間に南西から亀裂の伝達が東北方向に移動しているのが見える。

usgsで確認できる30日以上前のM2.5地震を確認するかぎり3月頃からおきている石垣あたりの地震から続いているのかもしれない。

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%221460791525281%22%2C%22search%22%3A%7B%22id%22%3A%221460791525281%22%2C%22name%22%3A%22Search%20Results%22%2C%22isSearch%22%3Atrue%2C%22params%22%3A%7B%22starttime%22%3A%222016-01-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22endtime%22%3A%222016-04-16%2023%3A59%3A59%22%2C%22maxlatitude%22%3A34.452%2C%22minlatitude%22%3A23.08%2C%22maxlongitude%22%3A132.759%2C%22minlongitude%22%3A119.663%2C%22minmagnitude%22%3A2.5%2C%22orderby%22%3A%22time%22%7D%7D%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22grayscale%22%2C%22autoUpdate%22%3Afalse%2C%22restrictListToMap%22%3Atrue%2C%22timeZone%22%3A%22utc%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B21.57571893245848%2C117.68554687499999%5D%2C%5B34.125447565116126%2C139.306640625%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Atrue%7D%2C%22viewModes%22%3A%7B%22help%22%3Afalse%2C%22list%22%3Atrue%2C%22map%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse%7D%7D

余震が連発しているが、7.2の余震にしては規模も間隔も短いので、今後も注意が必要だ。

中央構造線と布田川断層・日奈久断層における地震については前回のエントリー、先日書いている。

http://kuippa.com/blog/2016/04/15/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0%E7%B7%9A%E3%81%A8%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9B%B4%E4%B8%8B%E5%9C%B0%E9%9C%87/

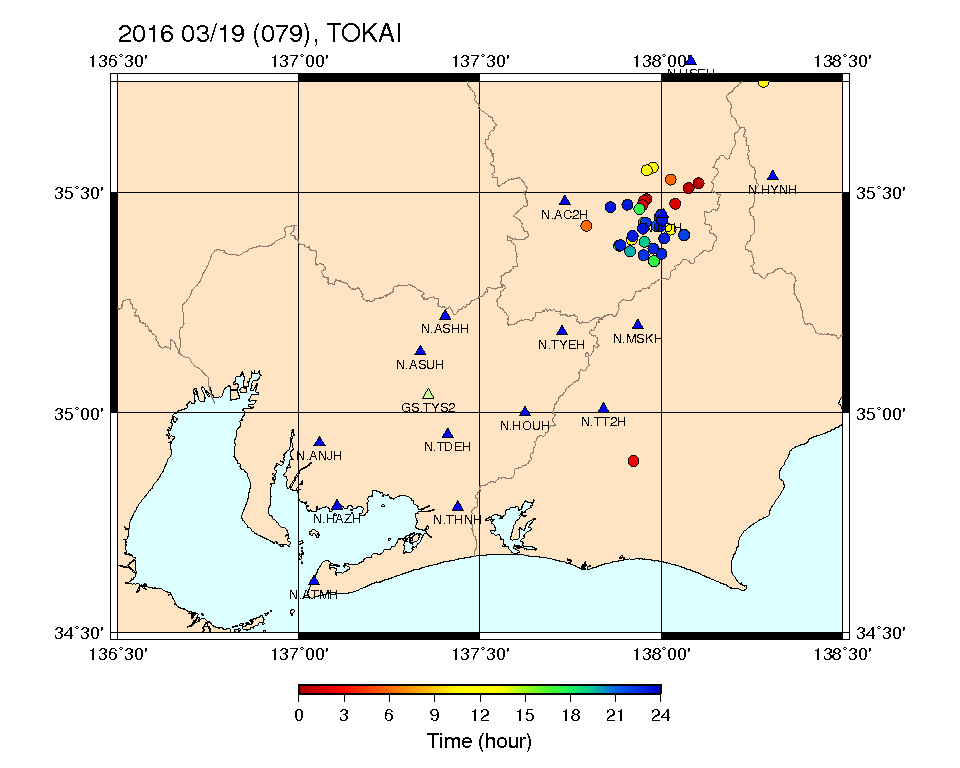

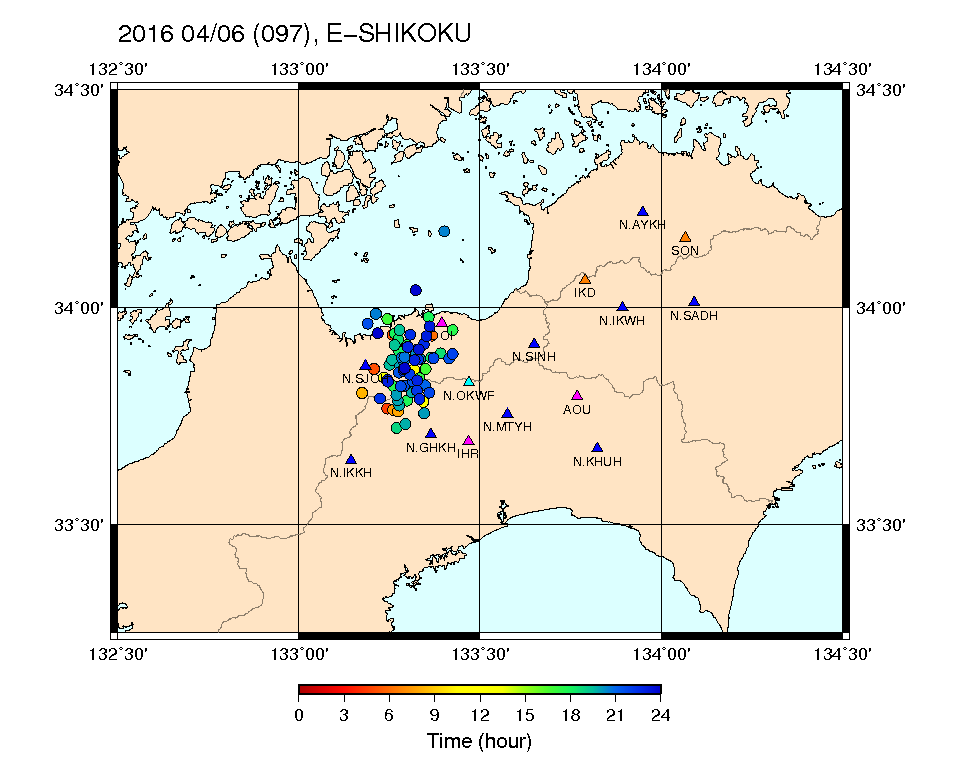

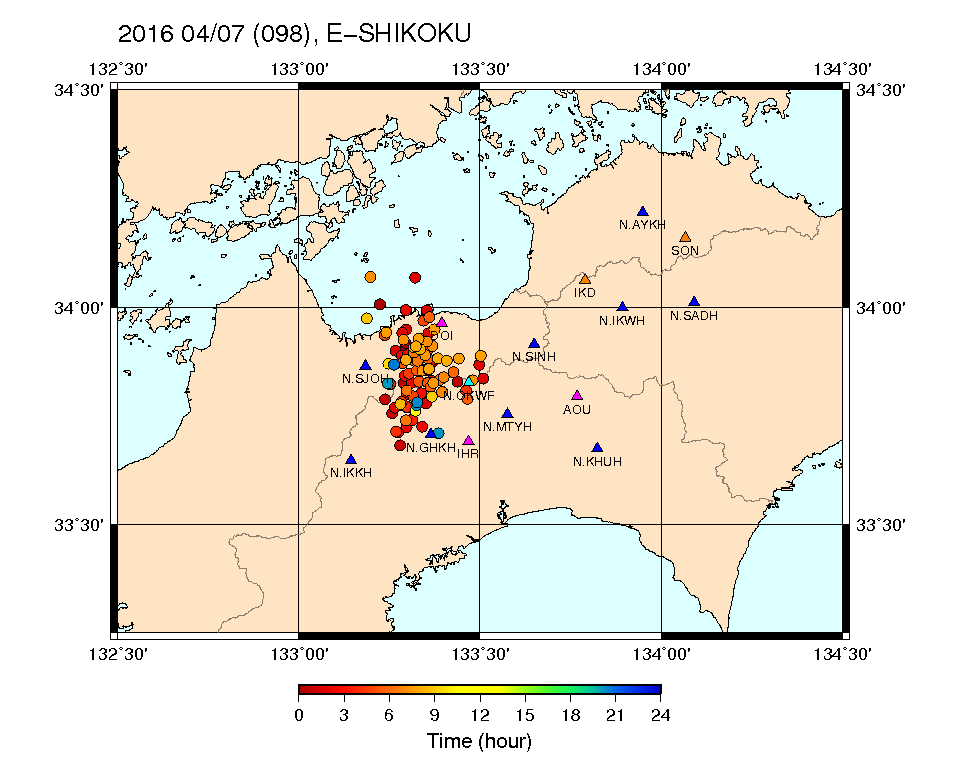

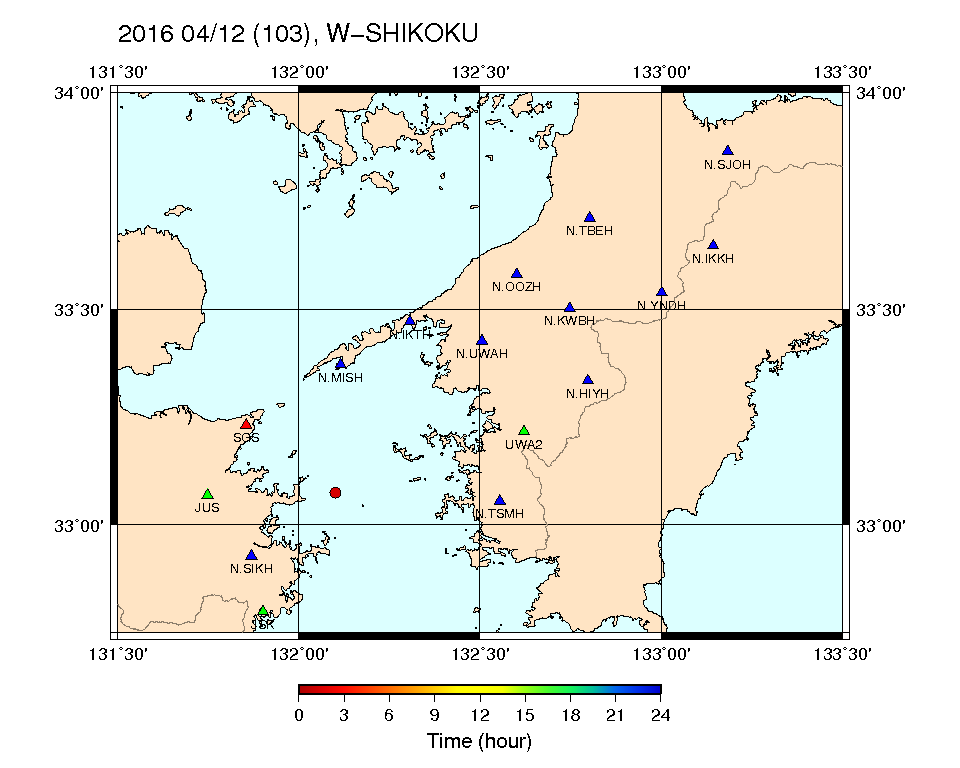

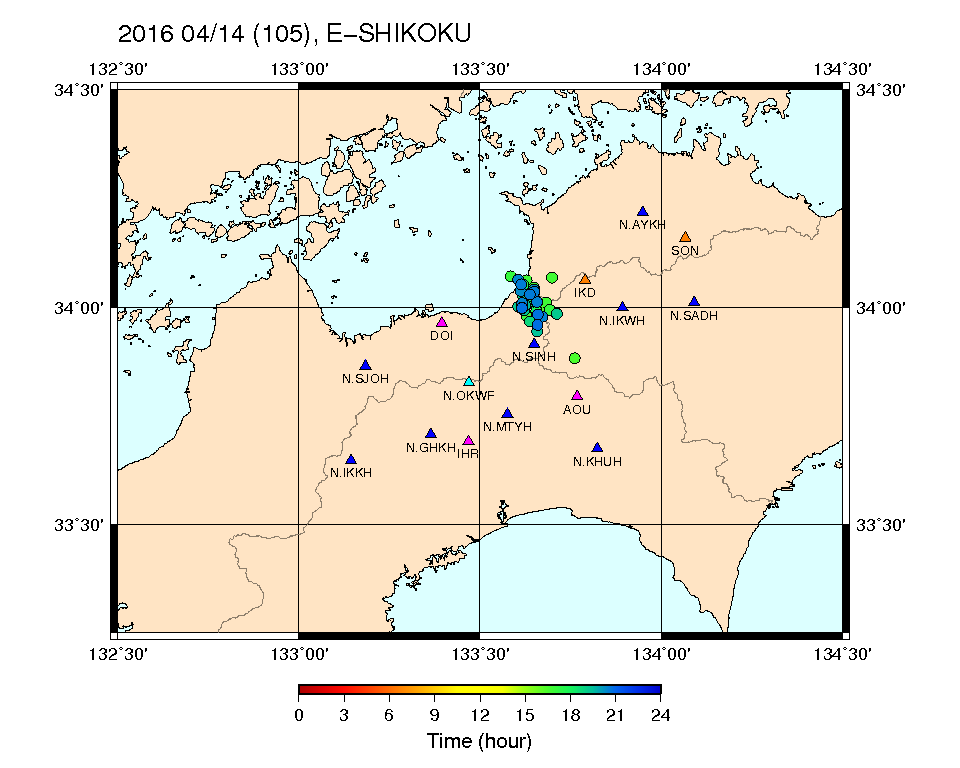

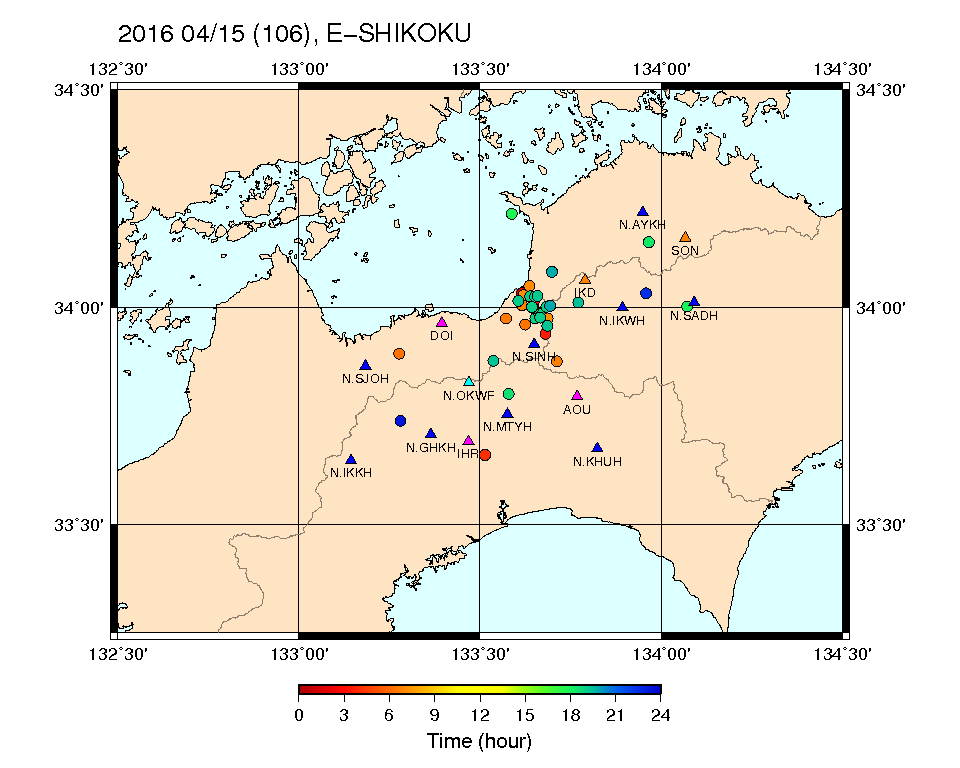

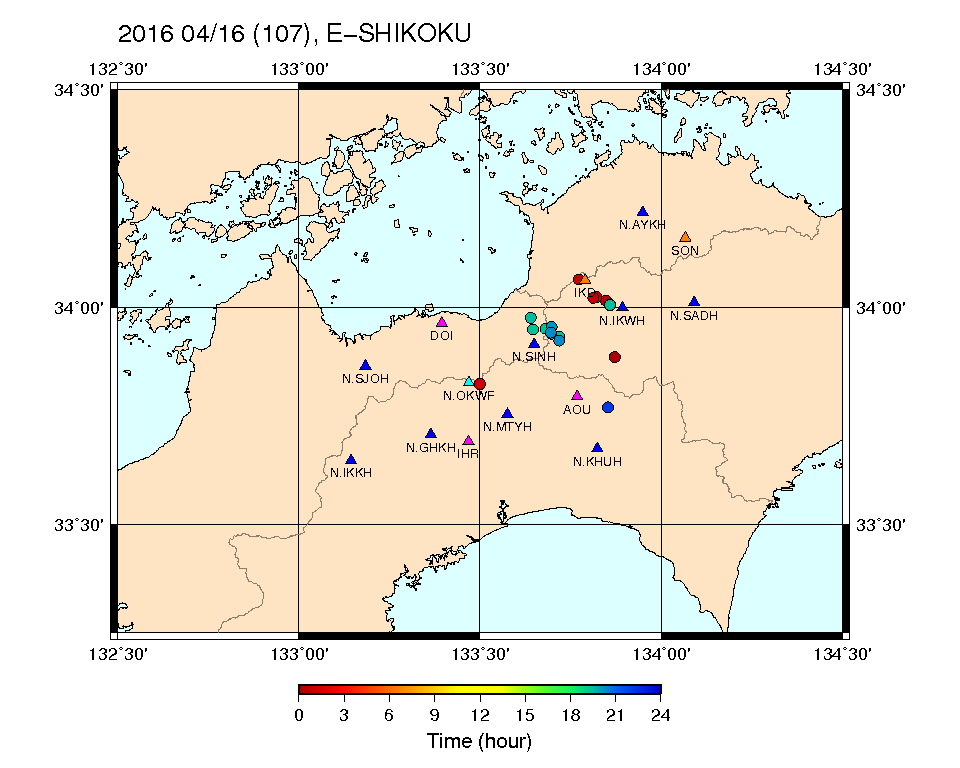

四国のスロースリップ観測状況

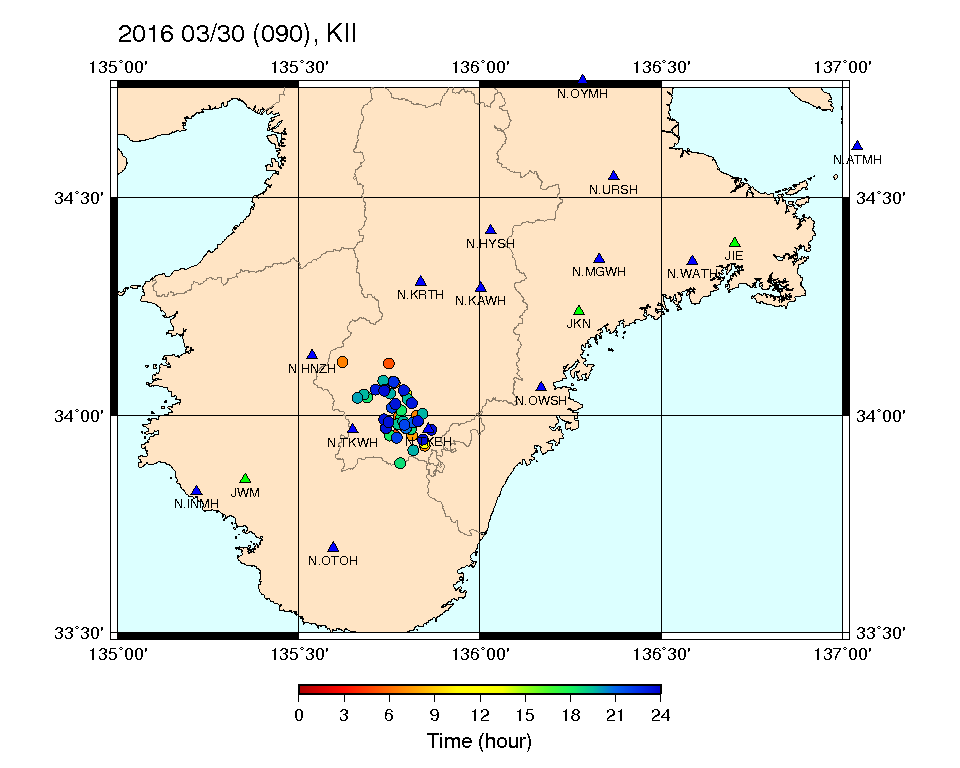

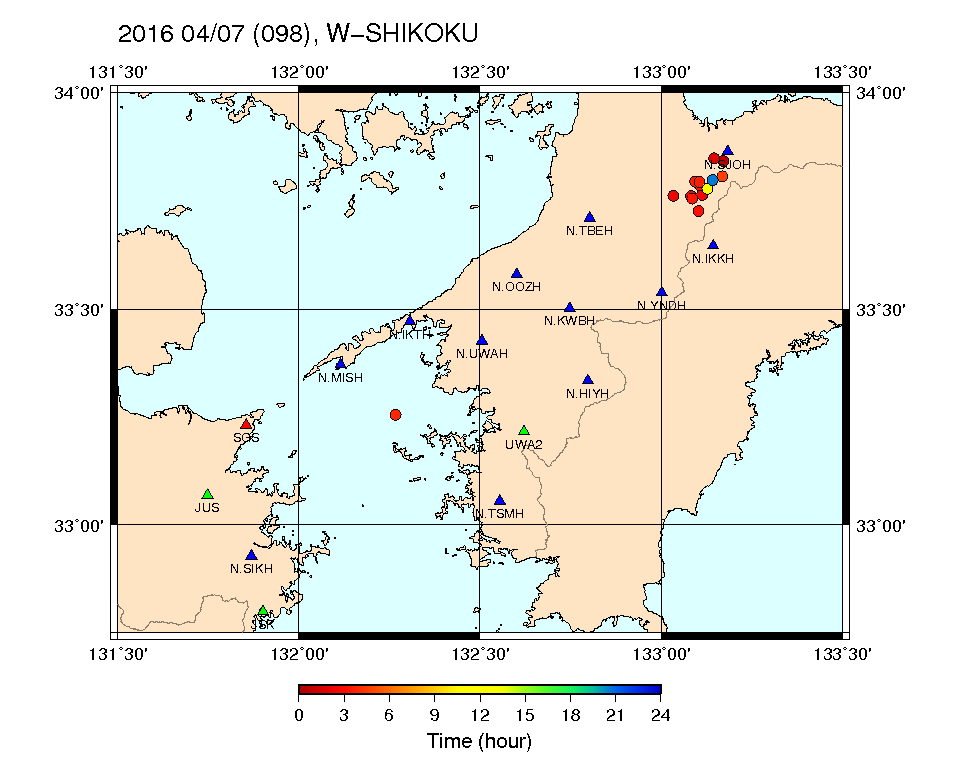

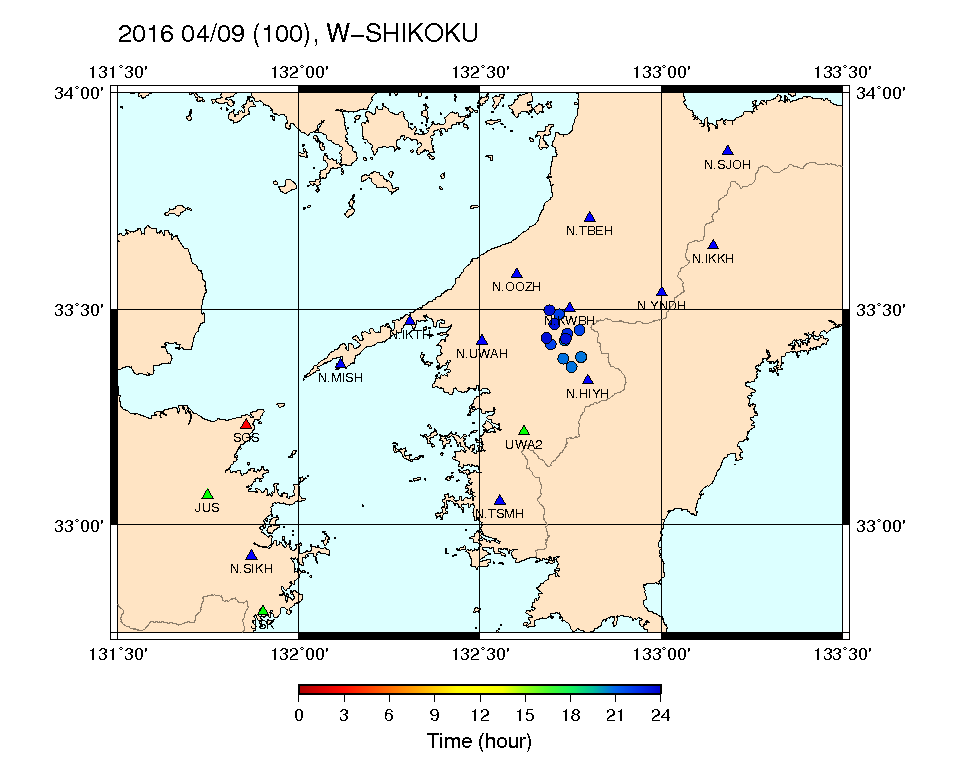

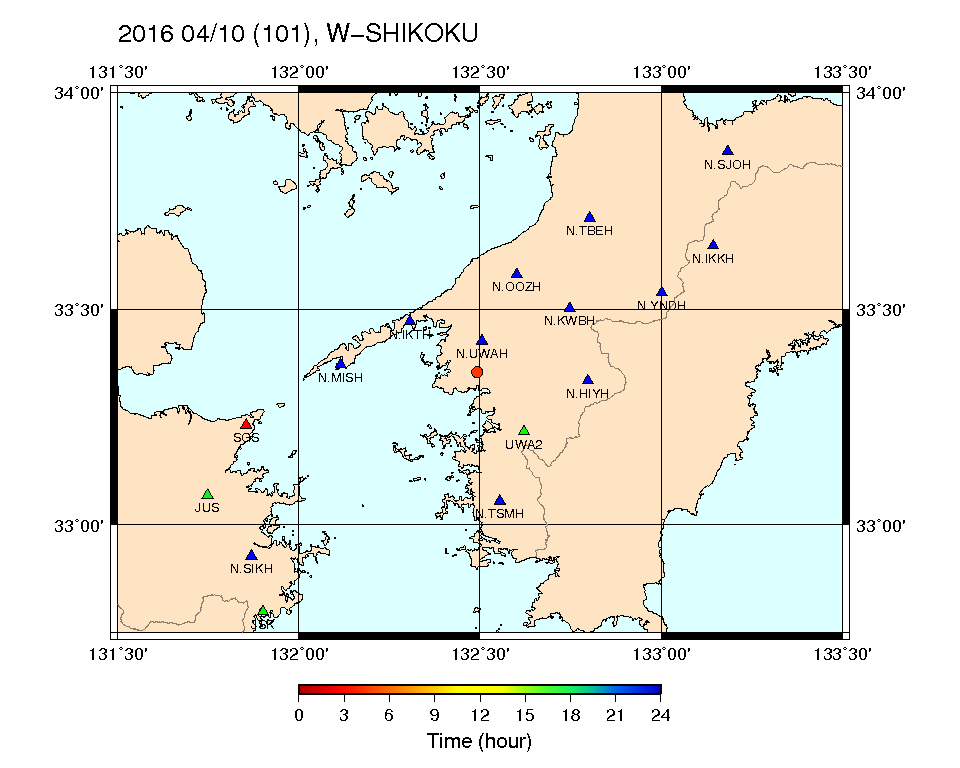

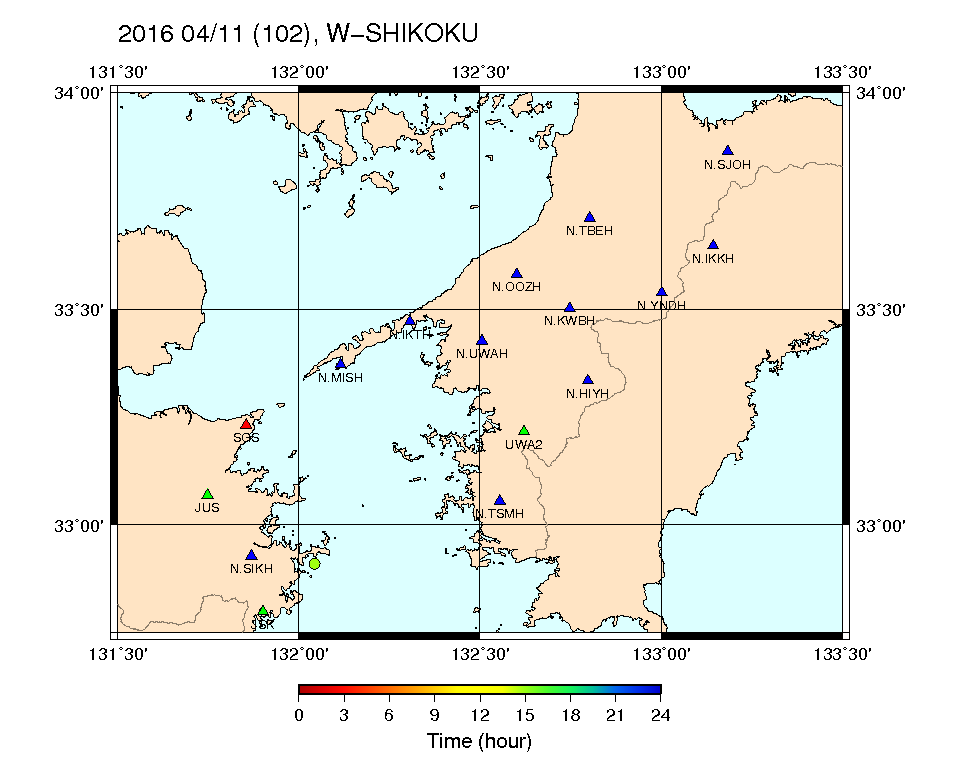

広島大学のATMOSもここ数日分を追ってみる。

http://tremor.geol.sci.hiroshima-u.ac.jp/day.cgi?&day=1&month=4&year=16&figtype=omap&area=e-shikoku

範囲は狭いが、四国東部の中央構造線上で体感できない(ゆっくり地震)スロースリップが観測されている。

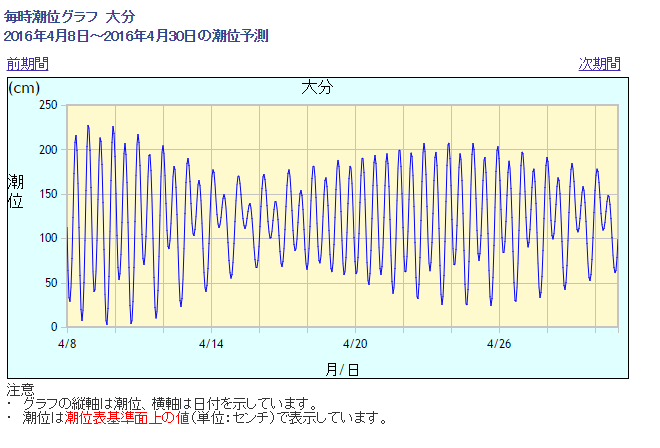

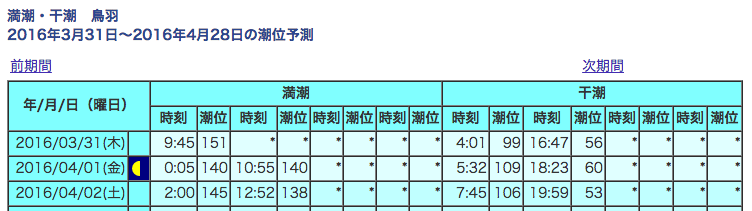

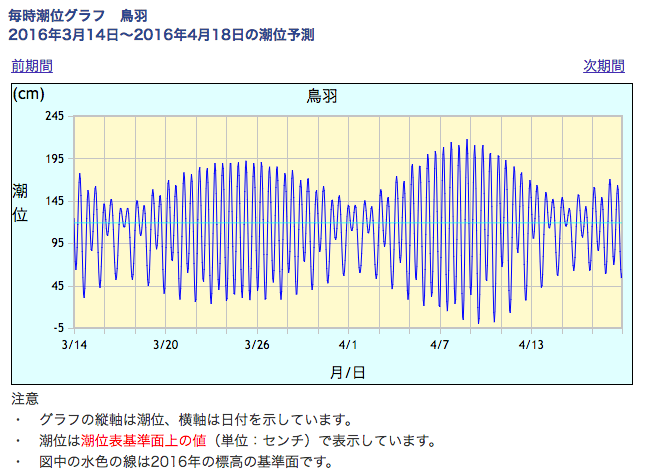

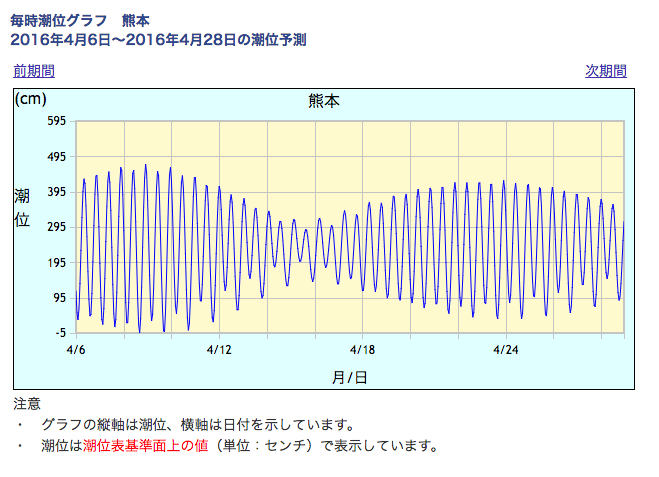

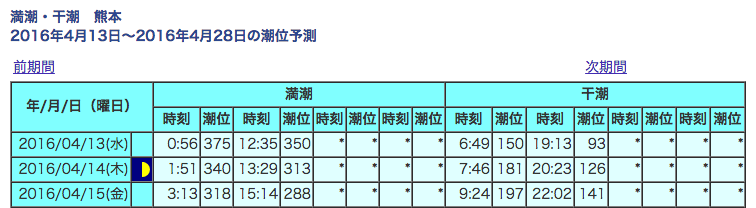

大分などの潮位情報

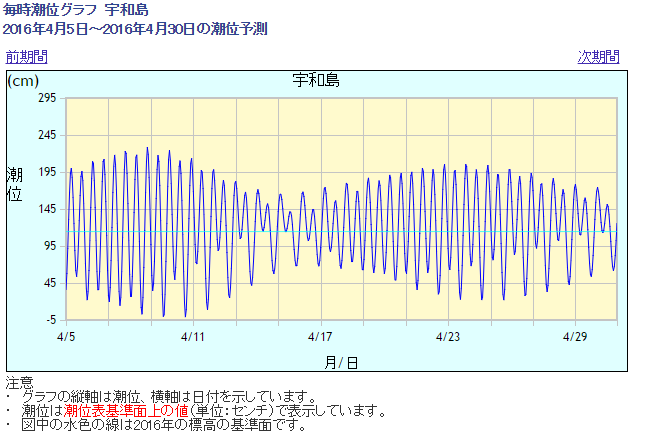

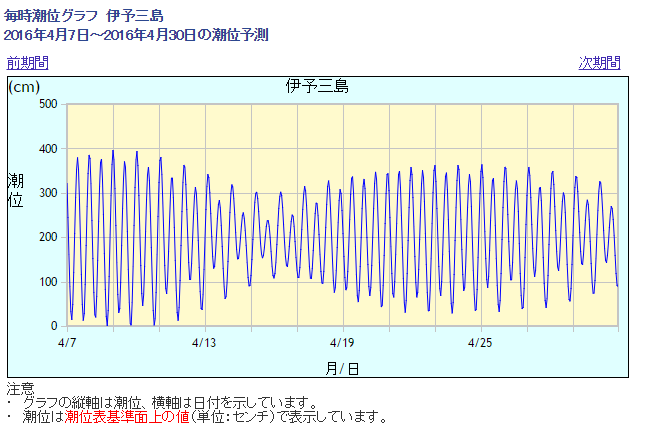

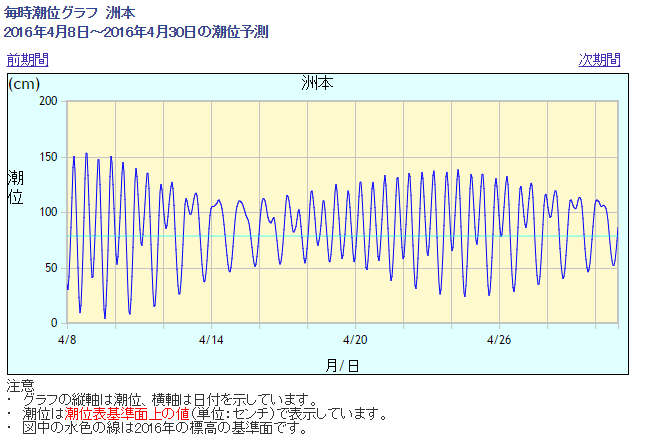

地震と潮位は関係ないオカルトであることは前回のエントリーでも申し上げたが、貼っておく。

http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/suisan/suisan.php

大分県の潮位変動は今日あたりが最緩慢か。

四国西部、宇和島はこんな感じ・・・。

四国、中部瀬戸内海側も16日あたりか。

こちらは大阪方面の淡路島洲本。潮位変動はどちらかというと緩慢な印象がある。

潮位は、ただのオカルトなので科学的な立証でもされないかぎりは真にうけないこと。

建物被害、文化財

加藤清正が建てた熊本城の東十八間櫓や北十八間櫓が崩壊してしまったようだ。

こないだのブラタモリがありし日の姿になってしまった。阿蘇神社の楼門と拝殿も壊れてしまった。

熊本城の屋根瓦が吹き飛んだのは、昔の建物は瓦を吹き飛ばすことで免震構造にしてたということらしい。なるほど、たしかに、重量物をパージしていけば、建物の固有振動周期変えられるな。古式のエキスパンションみたいなものか。

橋の崩落、高速道路の立体交差の陸橋、ダム(こちらは防波堤のみの決壊だったようだ)などのダメージがあったようで、やはりこれも明日からの雨で予断を許さない。

噴火について

阿蘇山が小規模噴火したが現在までのところこちらはおいておいて問題はないのではないか。以前から活動がやや活発化していたところに、表層の断層地震で刺激されて噴火した程度なのではないかと考えている。311以降ひずみが溜まっているはずなのでいずれ破局噴火がおきるかもしれないが今回のそれとすぐに結びつけるのはよくないことのように思う。なんにせよM7じゃぁないな。

NHKの災害時サイマル放送

災害時ということで、テレビニュースのネット同時提供されている。

http://www3.nhk.or.jp/news/live/?utm_int=all_contents_tv-news_live

他のニュースや関係ない報道をすると停波するんだけど、なんか中国のグレートウォール下で報道をみているような気分になる。こんな感じなんだろうね。

人的被害

最後になってしまったが、文化財やモノの破壊などなんということではない。しかし、前途洋々これからという若者が亡くなるということについては言葉もない。お悔やみを申し上げる。

東海大学、阿蘇キャンパス農学部が。あったようだね・・・。

http://www.u-tokai.ac.jp/about/campus/aso/

南阿蘇村の道路が寸断し、1000人が大学に孤立した状態になっているそうだ・・・。

震源地が広がっている。自然災害は防ぐことはできない。

しかし、わずかな知識と心がけで立ち直り不能な被災者になることは拒否できる。

東京防災

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/book/

どうか、地震のない地域の人たちも他人事にならずに。

中央構造線は熊本から静岡まで続いているのだから。