奴隷解放宣言よりわずか前、米国議会では真面目な討論がされていた。

「奴隷を鞭打つとき、女性であった場合、裸にするのは紳士的ではないのではないか?」

わずか200年前の出来事である。

後世からすると滑稽とも言えるような議論を真面目にする時期というものがある。そしてまだその議論をするにまで至っていない国や地域というものも存在する。

アメリカの奴隷制

初代大統領のジョージ・ワシントン、アメリカ独立宣言(1776年)のトマス・ジェファソンも当然のように奴隷所有階級だ。エイブラハム・リンカーンが1863年に奴隷解放宣言をしたときもリンカーンのまわりに奴隷商はいたし、義父は奴隷売買業者だったのではないかとも言われている。開放宣言というエポックになる程度にその時代まで奴隷制というのはごく当たり前に社会制度として存在した。

奴隷制度があった時代の欧米の資産家の複式簿記でしるされた帳簿には奴隷という勘定科目が乗っているという話しをきいたことがあるが、19世紀に隆盛した複式簿記よりも奴隷のほうがあとだとは、いやはやである。

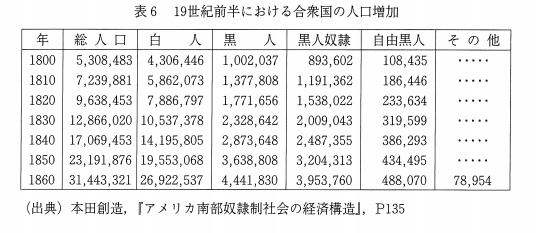

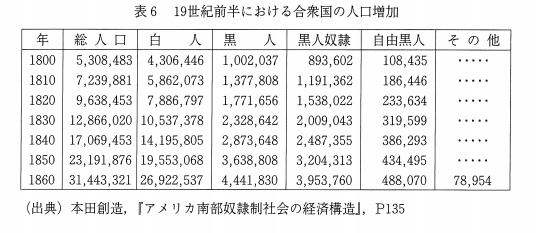

米国南部の奴隷の多い地域、1750年ヴァージニア州の黒人奴隷が102,000人、総人口231,000人である。奴隷の割合はなんと人口の44.15%にものぼる!1860年まで時代を下って、米国全体平均でも12.57%(3,953,760/31,443,321)が奴隷である。

http://aboutusa.japan.usembassy.gov/pdfs/wwwf-pub-freeatlast1.pdf

労働力が直接、生産力に直結していた時代。家内制手工業から工場制手工業に変遷する未満の時期は、労働資本=人間の頭数である。この割合で奴隷が必要であったようだ。

日本の身分制と人口割合

日本でも領民は財産だった。もっとも支配層も「よき支配者」であることが求められたわけで、一揆やお取り潰しなどもあったので支配地域ごとに見れば絶対王政といえるようなものでもなかったようだが、統治体系として支配層(家)の財産として勘定された。庄屋には郡役所に収める財産目録には抱えている領民や小作農そのものや、そこからの上がりを”確定申告”することが責務付けられていた。律令制下での荘園制の時代は言うにおよばず、労働力が生産性に直結していた時代のあいだは文字通り領民こそが財産であったのだ。

1831年 墓石制限令 ← 平民の墓石を許可

1863年 アメリカ奴隷解放宣言

1869年 四民平等 ← 皇族・華族・士族・卒族・平民・賤民という身分制は残す

1870年 平民苗字許可

1871年 卒族、賤民を平民に編入(新平民)、平民と華族・士族間との通婚許可

1872年 皆学、職業転居の自由を制定

1875年 平民苗字必称義務令

1876年 秩禄処分 ← 華士族に対する家禄支給の全廃

1947年 第1回参議院議員選挙、日本国憲法施行 ← 皇室以外の世襲身分の廃止

四民平等とされた明治維新であるが、実際は身分制度は残って華族や士族という身分制度が廃されたのは1947年の戦後になってからである。

明治維新で秩禄処分で対象になったのは支配階級である。この明治3年ごろの士族+卒族は人口比率で6.4%程度であったようだ。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AB%E6%97%8F

賤民制が制度としてあった時代の人口割合をすこし調べてみる。

佐貫藩(千葉県/上総国)1万6千石(領民1万6千人相当)で穢多97人、非人26人とある。人口比で考えると0.76%にしか相当しない。久留里藩(千葉県/上総国)3万石に対し、穢多入口74人、非人人口128人でこちらも人口比0.67%程度。

c.f. 明治初期における穢多・非人の人口分布に関する一考察(3) 松井 茂樹

http://ci.nii.ac.jp/els/110004687558.pdf?id=ART0007422310&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1450953551&cp=

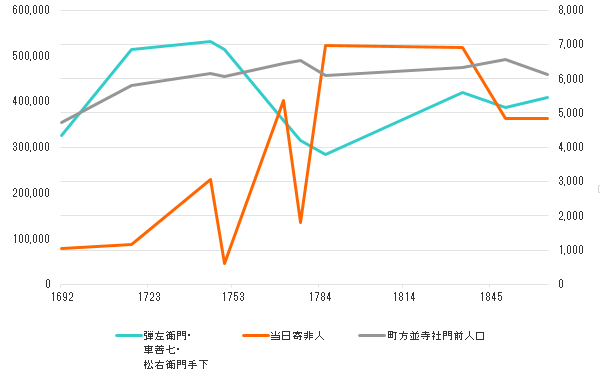

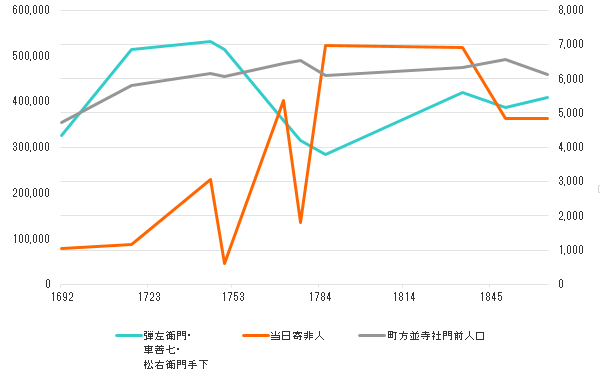

江戸の人口で検討してみる。町方並寺社門前人口と、弾左衛門・車善七・松右衛門の手下(いずれも世襲の江戸の穢多頭、非人頭役職名)と当日寄非人(無宿人など)を合計して計算する。

c.f. 江戸の人口

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%8F%A3

1692年江戸の門前人口353,588に対して、非人頭手下勢4,329人、当日寄非人1,037人、これは人口に対して1.52%に相当する。1835年の2.6%を最大として、割合でみると都市部でも人口比1%代後半から2%前半で推移しているようだ。wikipediaから数字を参照しグラフにまとめた。

※左側縦軸:門前人口、右側縦軸:手下、当日寄人口

グラフの1750年とか、1777年とかの当日寄非人の数字が極端に減っているのを見ると、当時の役人が鉛筆をナメた数字のような気もするが、wikipediaからのデータをつかったに過ぎず、引用文献から精査したわけではないので、郊外都市、千葉県のようなところで1%未満、江戸で2%前後というぐらいの割合なのであろうという規模感がつかめれば充分である。

保護必要層とアウトサイダー

***手下勢と言うと、現在では指定暴力団を連想する。

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/bouryokudan/boutai18/h26_jousei.pdf

日本で公的に現認されているアウトサイダーは指定暴力団であるが暴力団構成員数は、警察庁の統計によれば平成26年で構成員(22,300)と準構成員(31,200)を合計して53,500人である。平成3年には91,000人であったが減少の一途をたどり現在最小値を記録している。人口比では0.045%しかいない。江戸時代の手下勢と比較すると最低でも20倍以上の差がある。

当日寄無宿人は今でいうところのホームレスを連想する。

ホームレスは厚生労働省平成24年度調査では全国に9,576人しかいないことになっている。そんな少ないわけもないだろうと思うのだが、この数字を信じれば人口比に直すと0.0079%程度しかいないことになっている。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027ptf.html

なんか、どっちの数字もお役人の数字の取り方への誠実さが江戸時代以下な気がするのだが・・・、どうかな?

米国ではソーシャルセキュリティーナンバーを持つためには住所が必要で、住宅を借りるには銀行口座が必要で、銀行口座を開設するにはソーシャルセキュリティーナンバーが必要で、このサイクルから弾かれるとアウトサイダーになってしまうという流れがある。江戸時代で言うならば寺請してもらえないと長屋でご隠居から部屋も借りられず、部屋もなければ身請けも口寄せもしてもらえないので生業ができず、社会的にはアウトサイダーになってしまうのと似ている。

歴史からみると社会構成的には人口の2パーセンタイルぐらいは社会保護が必要になるはずなので、かなりの数を取りこぼしているのではないだろうか?マイナンバーの発番とかで住所が確認できない層を認識できるようになれば漂流民の社会統計もとれるようになるかな?

見落としているのかなと、生活保護世帯数について調べたら、平成26年の速報値では2,163,716人となっていた。人口比に直すと1.8%であった。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000062671.pdf

労働層と奴隷と見習い身分

さて、保護層とアウトサイダーをあわせても人口比2%程度なので、米国などで奴隷制が必要としていた12-44%とは大きく異ることがわかる。現代のイタリアの例だが、都市労働者階級(37%)+農村労働者階級(9%)で労働層の合計がちょうど46%となっている。

ブルジョアジー(労働人口の10%)[4] – 上流階級の起業家・管理職・政治家・自営業など

ホワイトカラー中流階級(17%) [4] – 肉体労働ではない中流階級労働者など

都市プチブルジョア(14%) [4] – 商店主・スモールビジネス起業家・自営業など

農村プチブルジョア(10%) [4] – 田舎で農林業に従事する、小規模起業家・不動産オーナー

都市労働者階級(37%) [4] – 都市で肉体労働に従事する人々

農村労働者階級(9%) [4] – 農業・林業・漁業などの第一次産業に従事する人々

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E9%9A%8E%E7%B4%9A

現代のわれわれの「奴隷」という言葉への価値観からすると、鉄球を足につけ鞭で打たれながら強制的に労動を強いられているイメージはあるが、酷い経営者なんていうのはいつの世にもいるわけで、奴隷を殺してしまうまで鞭打つか、従業員を鬱になるまで追い込むかぐらいの差でしかないのかもしれない。

労働層、これらは江戸時代で考えるとどの層であったのだろうか?

小作人、住み込みで働く職人見習いや丁稚という身分の人たちには決められた給金というものがなかった。いや、そもそも明治維新前までは人の流動がすくなかったために、お金の掛取り(集金)は盆と暮れの年2回程度で、他はツケの信用でまわる社会であったので給金が払われないことは労働衛生環境的にはなんの問題もなかったのやもしれない。

現代まで残っている職業でみると、お相撲さん、力士の給与は幕下にはつかなくて、幕内も引退するまで部屋預かりにして独立するときに初めて現金でもらうみたいな運用がされていると聞く。これが昔しながらなのやりかたなのだろう。衣食住が確保されていれば、毎月の決められた金額を与えられるより、小遣いでこと足りる。

この手順を踏まずに飛び出したりすると、身請け人もおらず、寺請証文を書いてもらえないので転居も新しい生業もすることができない。核家族化の前の長屋の時代、まさに「大家といえば親も同然、店子(たなこ)といえば子も同然」の時代であった。親方は親で、弟子は子なのだ。

借金のかたに吉原に身請けされるなどとあるが、結局そこで読み書きや礼儀などの教育を受けて、嫁ぎ先をみつけて最終的にはいずこかに身請けされる。当時の世俗を調べてみると、人身売買のような悲壮感は感じない。ただし飢饉の時はかなりの悲惨さがある。

古代アテネの時代から、楽しい奴隷ライフをおくれせてくれない雇い主は結局殺されるかなにかするので、どんな生業でも、持続可能性がない人の道にそれたことを長くは続けることは難しい。

身分がある家の身分の無い人

現代の人権感覚から考えると、奴隷制より恐ろしいなと思うのは身分や財産がある家の身分がない人への扱いである。財産を散逸させないために、家督を継がない次男以下には婚姻や外働き、分家を許さず部屋住みの下男のような扱いをしていたという記録がある。独立を許さない分下男より辛い。

耕作面積が少く田分けが難しかった山間部の地域では財産を散逸させないために、農家ですら厳格な家長制度を運用する必要があった。比較的近世まで続いた長野の風習「おじろく」「おばさ」で、記録を追うことができる。

名家や武家の次男は家督を継がせないために、仏門に出家させ女人禁制の山に幽閉し、結婚させないことが常道とされた。ここらへんは有名所だと真言宗の総本山高野山などのご由緒で伺うことができる。院や房は、学を収めるための場として機能し、長男に何かあったときのために待機場であるだけでなく、図書館や叡智の集積地修練場となり、多くの人材も排出装置として機能した。

長子相続制は、世襲にまつわる係争を回避するための経験則からの発明なので、日本だけでなく英国などの爵位などの身分制を置く地域に広く見られるが、今回はちと本筋からそれるので言及するに留める。

現代の身分制

現代の身分制は職業が代替しているということに異存がある人はいるだろうか?ニュースでも犯罪者は無職**、自営業**、公務員**だし、ニュースソースとして重要なのは職業と年齢だ。

家内制手工業から工場制手工業にかわり、そして工場制機械工業にかわり、これら過去の身分制度はあまり用をなさない意味のないものになった。江戸時代から人口が4倍になっても、お米の生産量は1.4倍程度にしか増えていない。貿易という手段で、資源を手にいれることができるようになり、機械のほうが労働力より安くなったからだ。

この200年で人口が4倍に増え、平民にも苗字が必要になったし、墓も必要になった。

この100年で農作地よりも職住近接が重要になり、土地のほうが資産価値をもつようになった。

この50年で身請けしてくれる家の身分よりも、身請けしてくれる企業での役職が重要になった。

この30年。工場制機械工業は成熟し、労動組合などが組織され労働者の権利が確立し、正社員だの非正規だのと新たな身分制度がうまれてきている。

だが、しかし、この10年。

人頭の時代も土地や設備などの資源の時代も終わり、金融と情報の時代になった。

科学技術の発展をみると工場制機械工業すらも終焉の様相が伺える。工業化の時代(Industrial Age)は一段落し知財の時代(Transfer of knowledge)になったそうである。情報革命(Information revolution)では、工場は完全無人化され、コンピューターの頭脳ICは既にコンピュータによってつくられている。工場制機械工業から自動制機械工業になったと言っていい。これらが代替するのは労働層だけでなくホワイトカラーだ。人切り(首切り)がまるでリストラクションの唯一の手段かのように、評価される現状は、モジュール化できない労働層には経済性がないと判断されているからだ。

企業同士がM&Aをするときに、当然、無形資産の価値評価(日本がとてつもなく弱い分野)をする必要がある。これには「のれん代」だけでなく、そこに勤めている人材の価値評価(valuation)をする必要がある。人材価値評価は、言葉悪く言えば、まー、奴隷という勘定科目よろしく、企業財産目録に人のリストと値札をつけるような話しなのではあるが、経済的に評価するために必要な仕組みだ。こういう流れは未来においてどうなるであろうか?

情報化がすすむこれからの10年、職住近接の意味は変わるであろうし、われわれが人権だとおもっているものの常識も50年後にはまるで違うものになっているに違いない。「うわ、この時代の人たちお金で時間を拘束されてたみたいよ」とかいわれるのかもしれない。

… あと書き。

内容にかなーーりセンシティブなものを含んでいる箇所があるので、かなり回りくどく書いたら、思っていた数倍の長さになってしまった。でも、六曜が差別だとかで揉める地域もあるらしいので正直もう意味わかんないんだけど・・・こんなんでどうだろう?