墓場として認識されている現在の形。

四角い石でできた墓の歴史は存外浅い。ここ180年の事である。

603年 冠位十二階

646年 大化の薄葬令 薄葬令、公葬制 ← 豪族の大規模な墓の禁止、庶民土葬指示

685年 冠位四十八階

701年 大宝律令 ← 30位階制、喪葬令

757年 養老律令 喪葬令 ← 庶民の墓の禁止

1612年 寺請制度 ← 領民の戸籍管理

1831年(天保2年) 墓石制限令(葬式石碑院号居士等之儀ニ付御触書)による庶民の墓石許可、 百姓院号禁止令

1873年 火葬禁止令 ← 神仏分離令の関係でだされたが都市部で混乱が発生

1875年 火葬禁止令を廃止

1984年 東京都など土葬禁止(墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例)

薄葬令で豪族が古墳のように大規模化してきたトレンドにはじめて法律という形で終止符がうたれる。

喪葬令では身分のあるものは墓(碑)を立てなさいよという指示がなされた、そして過度なものを禁じた。

これと同時に身分制がつくられたので、身分のないもの(庶民)は身分のあるものと同じようなことをしちゃダメよという命で、事実上庶民は墓を建てることが禁じられた。階層的秩序導入の一貫として碑や墓石が禁じられたわけだ。

そこから江戸時代に入り、寺請制度で戸籍(出生転入転出死亡)を管理するようになり仏教と近しくなった庶民。とりわけ地方の豊かな百姓が過度な院号をつけたり墓をつくるようになってしまい、時の政府、幕府は百姓の院号禁止を命じた。その時に同時に墓石の大きさの制限を命じた。「4尺(1.2m)よりでかくすんな!」と制限を課したわけではある。逆にそれ以下のサイズであれば墓を建てていいよということであり、これがどうも歴史上は庶民の墓(墓石)を許した日本でのはじめての制度らしい。これが180年前。

由緒のある寺などに行っても、あって天保年間ぐらいでさして古い墓がないのはここらに由来する。偉人クラスでも後世に建てられた碑や墓のようなものはあったりするが、西洋の偉人のように「ここに埋めてあります(物理)」というような墓はほとんどない。徳川将軍家でも霊廟という形で寺と空間そのもので祀るものであり、墓石という形をとるのは将軍家でさえ明治時代まで存命し、神道形式で谷中墓地に埋葬された最後の将軍、徳川慶喜まで時代を下る必要がある。

軽く調べるられる範囲で、検索すると、5代将軍徳川綱吉の母 桂昌院(1627年 – 1705年)京都府京都市西京区の善峯寺の墓ではなく遺髪の塚である「桂昌院廟」が、現在の墓石に近しいもののように見える・・・。

http://akkamui212.blog86.fc2.com/blog-entry-663.html

んー、石が新しそうだから再建かなぁ?

http://blog.goo.ne.jp/oyamada920/e/0235c712ac6682805930d165c1682cbf

増上寺の宝塔(こちらが墓)を見る限り、仏舎利、ストゥーパに近いものであり、現在のような直方体ではない。

東京の祖師谷霊園や谷中墓地には、なかなかに古い墓はあるのだが、300年を遡るような古い墓は・・・?はたしてどうであったか。

反例をなにかないかなと探そうと思って、徳川の前、豊臣秀吉の墓とかどうなっているのかなと検索してみた。負ければ賊軍とはよくったもので、そもそもの霊廟は墓は打ち捨てられていて、明治30年になってから再建されたもののようだ。哀れ秀吉。

豊国廟

中腹に葬られ、墳上には祠廟、山麓には社殿

明治30年(1897)、秀吉の300年忌に際し、廟宇が再建され

https://kanko.city.kyoto.lg.jp/detail.php?InforKindCode=10&ManageCode=250

太閤にまでなった身分のある人でも山麓に葬るのが通常であったので庶民の墓など推して知るべし。もし、もっとも古い現存する現在のような四角い墓石を知っていたら教えてほしい。

いったい誰の墓なんだろうか?

個人の墓石

うちのすぐそばに森鴎外や太宰治の墓がある。著名人の墓といっても明治以降まで生きた著名人でなければ個体識別可能な墓という形での碑はなかなか存在しない。

これより前になってしまうと、土葬が主流だし、そもそも庶民には墓石が存在しないし、これより時代を下ってしまうと、大正中期からは墓地土地不足のために「~家の墓」と纏めていくスタイルになってしまい個人の墓ではなくなる。個人の墓石というと、大正時代から昭和初期のごく限られた時代。

現代はさらなる墓不足のために、集合墓地や宗旨・宗派を飛び越えて、樹木葬だのまででてくる始末。郵パックで遺骨を送って、墓じまいをするだのの話題が社会問題として顕在化してきている。永年永代供養とはよく言ったもので、それまでそうじゃなかったらそう言う必要があり、永続性という観点からもそれは困難であるわけだ。

古典落語などを聞いていると、土葬時の手順で、何周忌とかで棺桶の蓋が腐って落ちるから遺族であつまって掘り出して、仕上げるなんて表現がでてくる。なるほど、49日だとか一周忌だのには経験則にもとづいた合理的な意味があったのだなと思うよしである。土地の再利用というかなんというか。棺桶をつくったり埋葬しているならまだよし、雨戸に乗せて、野原に打ち捨てに行くとかまあいろんな弔い方法の風俗が落語程度の古さの口伝では残ってる。

火葬が主流になるまで日本では、丁寧に埋葬するのでも土葬がメインで丸桶+座屈の埋葬地に重たい墓石なんて上に置いたら、腐って「仕上がった(落語風言い回し)」時に墓石ごと落ちこんでしまう。半生のときに掘り出したら大変なことになる(落語風言い回し、繰り返すが死者への冒涜とか悪意はない)ので、再度掘り出す時のための目印石がせいぜいであろう。

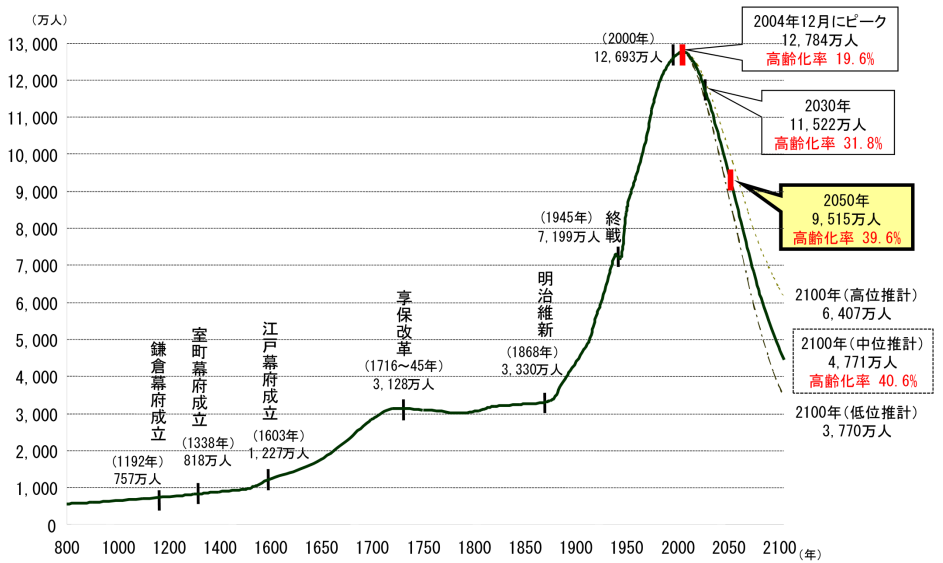

今後100年、長期人口推移からみても、予定される死者数から大正時代から続く墓制度は大きく変わることは容易に想像できるが、じゃあ実際に墓がどう変化していくかの想像はなかなかつかない。いま多磨霊園にいくとかつての分譲地はどんどん小さくなっていっているし、それにともない墓石のトレンドもずいぶん変化したように感じる。

土地用地の問題から山岳信仰的な山中埋葬に戻るような気もするし、遺伝子学的に生体サンプルだけ残しておけばいいやとか、今からは想像もつかない方向になる可能性もある。ま、どうなるんだろうねぇ。我々の生きてるうちの話しじゃねぇから関係ないかもしんないけど。

キューブモノリス、四角い墓

仏教はヒンズー教のリンガ(男根象徴崇拝)に強い影響をうけている。なので仏塔は円柱か円錐を模している。卒塔婆(仏舎利塔、ストゥーパ)からもわかるとおり、日本の墓も初期は屋根をつけたりして、いわゆる、えっと、そのような形であった。原始宗教として子孫繁栄を祈念する男女対になったりしているご想像の道祖神に近い。

ちなみにこちらは昨日畑から届いたご立派様である。ぼくは人参の写真を貼っただけで、なので、ある。

ま、、、なので当然、四角くはない・・・はずなのだが。

まあ、「何言ってんのコイツ?普通は四角いよな??」っていうなら、わしゃあ全力で土下座せにゃならん・・・が、四角くなったのは、石材屋さんの切り出し都合であろうなというのは想像に難しくはないのだが、他に理由がなにかあるだろうか?地震や雪で屋根をつけてもすぐ壊れちゃうとか、そういう理由で先端部分の屋根がとれていったのは想像はつく。しかし、なぜ四角四面になったのだろう?

水戸黄門が1692年に兵庫県神戸市の湊川神社、楠本稲荷神社に建てさせた楠木正成(1336年没)の墓。

「嗚呼忠臣楠子之墓」と墓石に直筆を刻ませて碑石を建立している。水戸光圀公の時代からすでに数百年前に没した人物なので墓というよりは碑である。これが当時たいそう人気になったそうで参拝名所になったそうだ。さすがご隠居さま。名プロデューサーである。で、この「墓」、四角くてなんか「~之墓」も「四角い墓」も日本の初めてを探すとかなりの確率でたどり着いてしまうこの爺さんが四角い墓の犯人なんじゃねぇかという疑惑が・・・。

もしかしたら碑というよりは、馬鹿でかい篆刻(印鑑)なのやも。

http://kajipon.sakura.ne.jp/kt/haka-topic27.html

http://www.minatogawajinja.or.jp/history/

西洋の墓

特にキリスト教圏は、来るべき最後の審判、復活の日のために土葬すべしという風習がある。そのため、後世になってから再評価されたような偉人でも墓というのを各所で確認することができる。

ゾンビとかドクロとかあいつら好きすぎんだろと思うのだが、骸骨寺とよばれる納骨堂が骸骨で彩られた教会というのが実にあちらこちらにあることを考えれば文化的背景から当然なのかもしれない。

もっとこれらの墓も東ローマ帝国後期(1204年 – 1453年)や黒死病(1347年ごろ)以降なので、せいぜいが4~500年程度なのではあるが、それでも遺伝子検査するねってレベルで墓所が残っているのはすげぇなと思うのである。

科学者 レオナルド・ダ・ヴィンチ 1515年頃没

文筆家 ウィリアム・シェイクスピア 1616年没

科学者 チャールズ・ロバート・ダーウィン 1882没

画家 クロード・モネ 1926年

教科書にでてくるような人物の、「ここに埋まってます(物理)」は、ちょっと日本人からすると、新鮮な驚きがある。1888年の切り裂きジャックのDNA検査して犯人特定したとか、ありえないじゃないですか。

吉田兼好ここに埋まってます、とか、俵屋宗達はここですよとかはちょっと日本だと無いじゃないですか。

まあ、石の文化圏の話しですね。日本も仏像の中に塗り固められたりするのかな?

風化と腐敗

日本は風土の関係から木材だけでなく、腐るのが早過ぎるんですよね。

高温多湿なだけじゃなくて、多雨と冬場の寒さと夏の暑さ。

岩石の風化年数(化学的風化、物理的風化)は何年なんでしょうか?ちょっとぐぐった範囲ではみつけられなかったけど、構造物としては日本だと1000年持たない気がする。超高層ビルとかは限界耐用年数300年想定ときいたことがありますが、墓石も自立構造物として残れるのは300年ぐらいとかなんじゃねぇかな?どうだろう?どうなんですか??

東京都 「墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例」

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010893001.html土葬(死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。)を土中に葬ることをいう。以下同じ。)を行う場合の墓穴の深さは、二メートル以上

なんで2mにしたんだろうか??

好酸素菌である腐敗菌が活動できるのが地下30-50cmぐらいの深さまでなので、2mもの深さに掘ったら、腐敗菌が生息できる有酸素土壌より下になっちゃって腐敗にすごく時間かかかまったく腐敗しない可能性が・・・。コンポスト(生ごみ堆肥製造機)とかでも、深く掘り過ぎると、腐ってなくてやり直しになったりするんだけど、今も深度2mで昔みたいな掘り返し運用していないのだとしたら、結構怖いことになってるんじゃないかと思った。1980年からだから・・・。あー・・・。まあそんな運用されてないのかな。。。。