首都直下地震等による東京の被害想定(平成24年4月18日公表)

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/tmg/assumption_h24.html

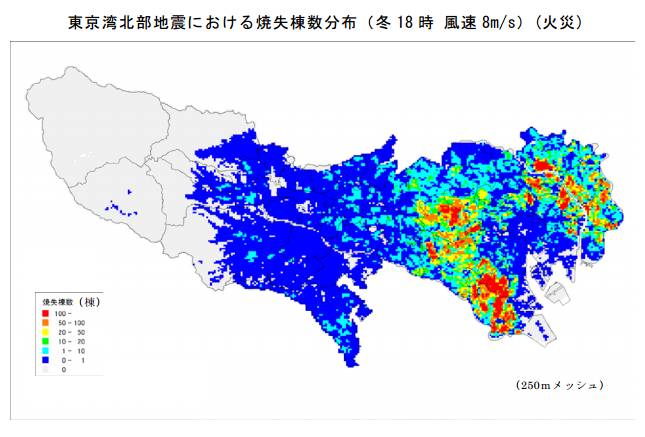

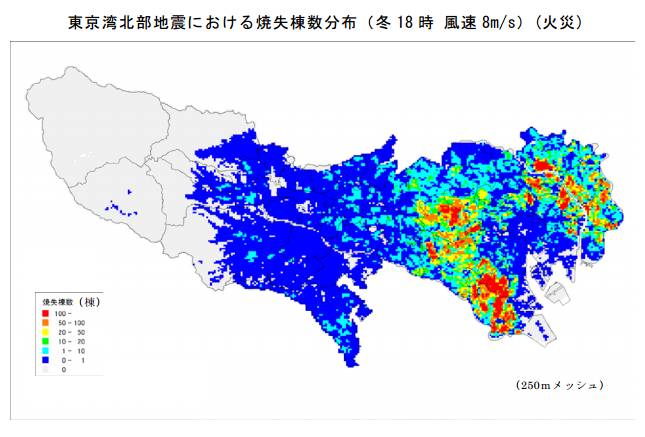

東京に住まわれている方はこの図をみて、自分の住む地域の火災などの危険性を知っておくこと。大規模火災だと逃げ道が閉塞されるので、広域避難場所を確認しておくこと。

過去のハザードマップには閉塞予想地図もあります。

すべての資料を通して読んでみたが地震などの概要部分については過去のデータとそれほど変化はない。元禄型関東地震が追加されたぐらいだが本質的なところに変化はない。

ドキュメントの書き方、見せ方が6年前と比べあまり進歩していないのは残念だが、資料の量は圧倒的に増えた。津波や諸島部などいままでになかったとおもわれるところにも力をさかれている。

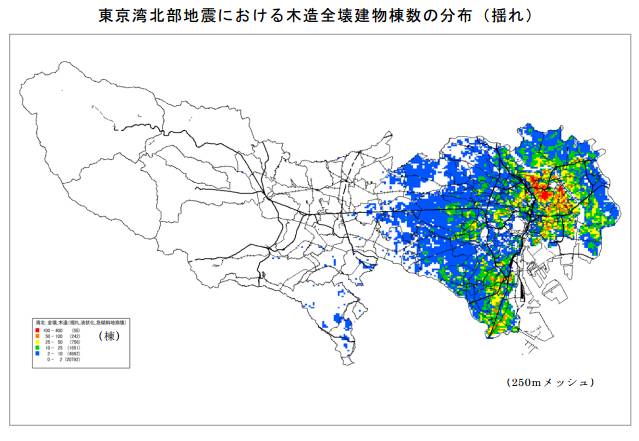

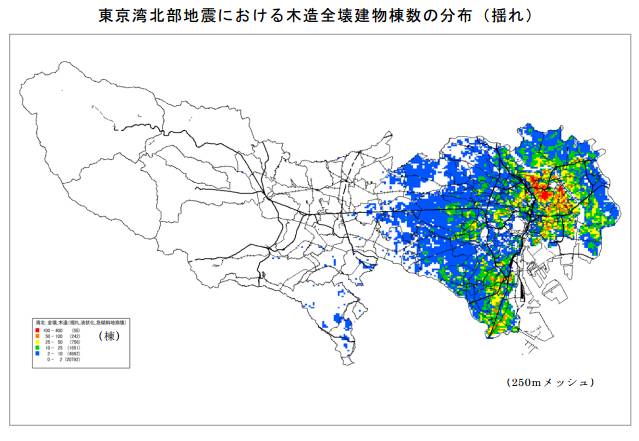

火災の危険がある地域と、倒壊の危険がある地域の情報は避難においても有用であるのであらためて掲載しておく。

被害想定などの具体的な算出方法、算出根拠などが明記されているのも特徴的。

想定フローの図やロジックの組立を見る限り、コンピューターシステム化が可能なレベルで詰められているので、システム化がおこなわれたか、その準備がなされていることが伺える。

これらのシステムの補正係数などを実際の被害と調整することで、震災発生の初期対応において、サンプル件数が少ないかなり早い段階で、被害規模の概算算出ができるのではないかと期待したい。

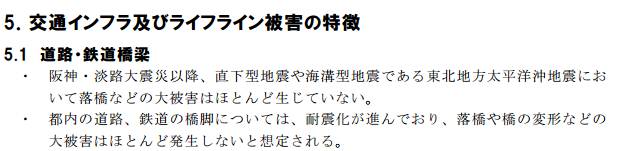

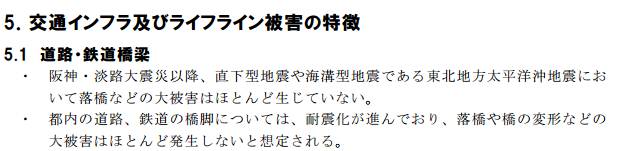

インフラ被害について

首都高速道路などは、老朽化から補修が必要とされたままで工事が必要な箇所は多く、この評価には疑問が残る。

大被害はほとんど発生しないという見解のようだが、このような報道があった。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20120306-OYT8T00379.htm

約3割が開通から40年以上が経過し、30年以上も合わせると半分近くを占める。

点検で見つけた亀裂やひび割れなどを補修しているが、未補修の損傷件数は2009年時点で9万6600件と、02年時点の2・7倍に急増している。首都高は1日平均約100万台が利用し、トラックなど大型車の通行量が都内の一般道の約5倍で「予想を超える過酷な使用状況で劣化が激しい」

http://gendai.ismedia.jp/articles/print/32162

都市計画上可能であれば、物資運搬用の物流道路と人間が移動するための交通手段としての生活道路は計画的に分離されてしかるべきだ。特に都市部の狭い道路などは道と呼ぶには江戸時代に作った旧道や街道のなごりでしかない。首都の高速道路など引く場所がないから川の上につくっただけの急場しのぎだ。

これらの記事は高速道路側が補修資金獲得のために公的資金による投資を狙ったアドバルーンの可能性もあるのでどちらが正しいとも言えないが、高速移動中の車の事故についての見積もりが甘いのではないかと思った。

元禄型関東地震について

元禄型関東地震(M8.2)が、直下型でないにもかかわらず、広範囲で揺れるためライフラインの毀損率がとても高く45%に達する見込みだ。この規模でダメージをおうと、上下水道復旧まで場所によっては数ヶ月ぐらいかかりそうだ。都の被害想定では停電に1週間、通信の復旧に2週間、ガスに1~2ヶ月、上水に1ヶ月、下水に1ヶ月を想定している。(*1-130)

元禄型が来た場合、人口密集地でライフラインが不整備なままその地域で人々の生活を並行活動すると、復興活度を妨げ、生活基盤がよりよい状態に戻るのを妨げになるので、ライフラインだダメージを受けてしまった場合は復旧工事完了まで、疎開地などを考える必要がありそうだ。特に、電気やガスが止まるので、カセットガスコンロなどの備えがないと食料の調理が困難になる。平時であれば3千円もせずに手に入るので一家に一台ぐらいは用意しておくべきだと思う。

特筆すべき区部東部の60%停電が予想される地区。自治体としてというよりも住まう地域住人として地域で具体的な対応策を講じておく必要があると強く感じた。

帰宅困難、避難、疎開について

区部の人口集中。避難人口は区部だけで3百万人、避難生活者は2百万人、疎開人口は百万人をそれぞれ超えるであろうと想定しているようだ。(1-133)

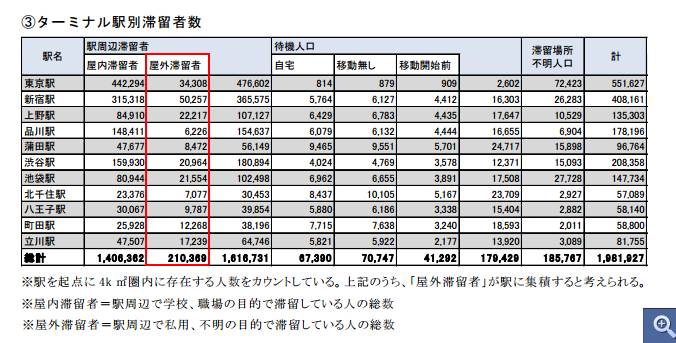

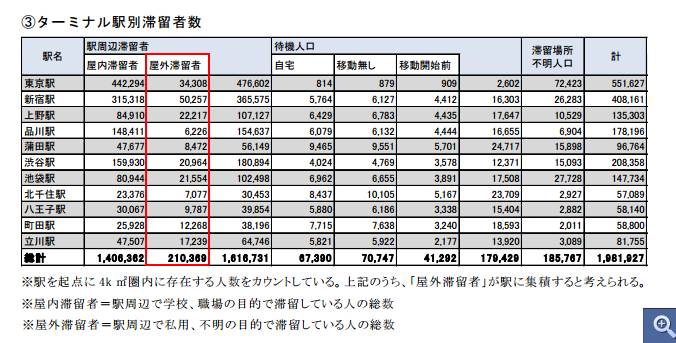

都内滞留者1387万人のうち471~517万人が帰宅困難者になる。

うち、屋外滞留者は20万人を超える。ターミナル駅は混乱が予想されるので近づかないのが正解だろう。どうせ電車は通らない。ターミナル駅には物資や情報も集まるかもしれないが人的リソースが不足し、十分な対応体制はとれないだろう。もし都心部で被災した場合、少し歩いてハブ駅ではないところで情報を集取するなどしたい。

液状化について

液状化についてのレポートもあたらしい。地図情報として注目しておきたい。

地図をみるとはっきりと堆積地がどこであるかがわかる。千代田区、皇居のあるあたりがちょうどへりだ。武蔵野台地のヘリはわかりにくいが、ちょうど三鷹、吉祥寺の井の頭公園のあたりだ。ちなみに武蔵野三大湧水地は、 「石神井公園」「善福寺公園」「井の頭恩賜公園」だ。湧き水が沸くところがもともとが大地のはけで、それまでの台地から一段下がるので水が沸く。

縄文大海進のころにまで遡ると、貝塚の分布や古墳があったりしておもしろい。大地の”はけ”がどこであるかがわかる。江戸時代以降に整備して埋め立てた土地が広いが、地盤のゆれやすさの図をみておくといいかもしれない。

東京の古墳分布

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/mizuy/arc/kofunGIS.htm

感想

資料としては毎回読み応えがあり、いつも楽しみにしていた。3.11の件がなければ、今年も、みんな地震きをつけろよー程度に終わるはずであったが、実用的で、実効性をとわれる資料になってしまったのは残念なことだ。

高度に人口が密集し、首都機能を持った東京が被災をすると、どうなるのであろうかという不安は3.11以降のあとますます強くなった。しかしながら関東の人たちの反応をみると、不安には思っているものの対策も対応もしていない場合が結構多い。自治体や商店街まわりで防災訓練ひさしぶりにやろうかーと言い出したぐらいで大きな前進かもしれないが、3.11でこれなら全体への意識付けはちょっと無理かなとも思う。情報を持って、考えられるひとが考えておくしかないような気もしている。

新聞などのメディアによると立川断層の危険度が増加している旨のものが多いが、あくまで個人的な所感であるが、過去数十年の地震データを地図に並べて眺めると湾北地震が直近でもっとも懸念すべき地震であるとおもっている。ただ、今回の資料では房総半島、伊豆半島の震源の分布に注目している図があり、おっ?っと思った。

なるほどなんで関東に半島があるのか、プレートのしわなんだね。日本そのものがプレートの間にできたシワであるといってしまうと身も蓋もないが、日本にある岬、半島は多いが、これらほとんどすべてなんらかの地殻変動の集大成だと考えると感慨深いなと思った。衛生からながめて地形のとんがっている部分のさき、ミネにはナマズの巣がありそうだ。