REALTY IS BROKEN、邦題「幸せな未来は「ゲーム」が創る」

世界には15億人のゲーマーがいる。

ワールド・オブ・ウォークラフトというひとつのオンラインゲームをとっても、地球上で週に30億時間以上がゲームに費やされている。これまでに合計593万年の時間が費やされたそうだ。593万年というと、人類が二足歩行になってからの時間よりも長い。

ゲームを遊んだあとに何がのこるか?

時間は無為に費やされなんの生産性もない、それが15億人も。

これは一見”ヤバイ”ことのように見える。

まったくの人生の無駄遣いだと。

著者のジェイン・マクゴニガルは、この事実を持ってして、人類はもっとゲームに時間を費やすべきだという。ゲームは共同問題解決環境だし、ゲームがもたらす効用は人類に必要なものだからと。

Jane McGonigal: Gaming can make a better world

そのようなジェーン・マクゴニガルの主張を知ったのはTEDでの動画をみていた時だった。それからこの本を手にした。私は辞書やリファレンスブックのような本以外、一度読んだ本を読み返すことはほとんどないので、読み終わった本は処分していく質である。ここ最近書評を連投しているのも年末の大掃除で出てきた本を処分するついでである。

だが、この本はここ数年、本棚に残ってる数すくない本である。読むのに非常に時間がかかった。章ごとの主張が多くの示唆を含み、思考をうまく整理できなかったからだ。

この本の主張をいまだに、うまく自分の中で消化できてはいない。

連想想起するものが多く、そこから考え事をしたり、調べ物になってしまったり、とにかくつっかかる。読み終えはしたものの「幸せな未来はゲームがつくる」という、主題にまだ自分なりの解を見いだせていない気がする。

私はゲームを嗜む。かなり酷い類のゲーマーに分類されると思う。

いまだってゲームをしながらこの文章を書いている。

所謂ゲーマーのなかでも「廃」の文字がつくほうかもしれない。

重課金勢ではないが、ヘルモードが好きだし、簡単すぎると自分のなかで縛りルールをつくって、ゲームデザイナーが考えてもないような遊び方で遊んでしまったりもする。

ネット黎明期にはいわゆるフリーゲームという類のゲームも作ってたこともある。雑誌で取り上げられたり人気ランキングに乗ったりしたこともあったが、RPGをつくればこれは教育ゲームだとレビューを書かれるし、育成ゲームをつくれば「うちの子供が泣いている」などと親御さんからお便りが届いてしまう程度にちょっと変わったものをつくってしまっていた。まあ、すこし世間とはずれた価値観や視点であることに反論はないのだが、ゲームには相応の理解がある自分がこの本を読んでも、そこには多く考えるものがある。

で?ゲームが共同の問題解決環境だと?

もしかしたらだが、教育と同程度にエピックな未来がゲームというフレームワークをベースに起きるかもしれない。たしかに、ゲームには最近話題のアクティブラーニングなどにも通底するものがある。いや、そのものなのかもしれない。

P18

ゲーム産業規模 2012年 680億ドル規模

巨大な仮想貯蔵庫を作り、思考する努力、感情的エネルギー、集団的関心を現実世界ではなくゲーム世界に注ぎ込んでいる。

・・・

地球上で週に30億時間以上がゲームに費やされている

ゲームに費やされた時間を、浪費とみるか、仮想貯蔵庫に溜め込んでいると見るか。実際に何もためていないので、「仮想貯蔵庫」に貯めているという感覚は多くの人にはわからないものだと思うし、賛同もできないことだろう。しかし、信用経済下において流通通過の大部分は仮想的な記号でしかない。人間への与信を始めその仮想度はますます高まっていっている。

まだ、ゲームの扱えるメタ情報が少ないだけで、社会性や関係性がゲーム社会に乗り入れてくれば、このクロスはあっという間におこなわれるはずだ。このような試みはMMORPG(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game)で状態的におこなわれているRMT(リアルマネートレード)、または、ただの絵がついた、運営側が確率を自由にいじれるただのカードに70万円も”貯金”する人たちがいる社会の異常性はなかなか説明のつくものではない。

「射幸性を極限まで高められ正常な判断ができなくなっている」と、そう評価することもできるが、ああ、今は確かにそうかもしれないが、もしかしたら遠くない未来にはそうじゃないかもしれない。

もう10年ぐらいか、株式市場や為替市場は、私からみればただのゲームにしか見えなくなった。金融会社がやるような価値算定と統計的手法を使えば、お金を持っている人たちがどのように動くかは計算できるし、あとは簡単なプログラムを書くだけだ。最終的には相場を動かせるほど重課金したほうが勝つだけ。ゲームよりも、つまらない。

P22「なぜ私たちはゲームのちからを単なる現実逃避の娯楽として片付けてしまうのでしょうか?」

ゲームを娯楽という目的として捉えるのか、手段として考えることができるのかが、これからは重要なのではないか。

P28「まもなくわれわれすべてがゲーマーになることは間違いない」

現代の貨幣通貨は、人類がつくった仮想世界のゲームのコインとさして実態は変わらない。ゲームが社会プラットフォームになったときに、これはおきるだろう。

P30

ゲームデザインは単なる技法ではありません。二十一世紀的な思考と先導の方法です。そしてゲームは単なる暇つぶしではありません。真の変革を起こすための二十一世紀的な協働の方法です。・・

アントワーヌ・ド・サン=デグジュペリ

「未来とは、あなたが予知しようとするものではなく、自分で実現するものだ」

・・

二十一世紀においてゲームは、未来を実現する主要なプラットフォームとなることでしょう。

・・

仕事のストレスを軽減し、満足感を・・するゲーム。教育システムを改善してくれるゲーム、老人が・・社会とつながりを持てるゲーム、・・世界的な問題に立ち向かうゲーム。

高度情報化の社会において、ゲームというよりはゲーム的情報整理の手法は、確かにプラットフォームになりうるものだ。いや、そのものと言ってもよいかもしれない。

知識と体験を共有するための「教育」と情報を楽しませる「ゲーム」、この2つを不可分にしなければ、未来は大きくかわる。

P39

ゲームに共通する4つの要素

コア:ゴール、ルール、フィードバックシステム、自発的な参加

補強要素:インタラクション、画像、物語、報酬、競争、仮想環境、勝利条件

バーナード・スーツ「ゲームをプレイするとは取り組む必要のない障壁を、自発的に乗り越えようとする取り組みである」

Salen,Katie,and Eric Zimmerman, Rules of Play:Game Design Fuundamentales(MIT 2004)

みたことがあるような要素だ。

そう、まだ類型的なものをまとめているだけにすぎない経営学などビジネスにも使える。ビジネスがおこなう試行錯誤と、情報の取り方、貯め方はゲームにも多く学ぶことがある。

P44

フロー状態

Csikszentmihalyi,Beyond Boredom and Anxiety

P58

チクセントハイミ「楽しみの社会学」

フローとは「何かを創造的に達成することや高度な能力を発揮して満足した、爽快な感覚」・・

フロー感が日常生活にどうしょうもなく欠けている一方で、ゲーム的な活動にはものすごく豊富にある・・

学校やオフィス、工場などでの日常の生活環境がフローを提供できないのは深刻な倫理問題であり、人類が緊急に対処すべき問題のひとつ

・・

現実の仕事の仕組みをゲームのように変えていくこと

感情的な報酬である「フィエロ」

意味のわからないカタカナが注釈もなしに出てきて困惑しているのだけれども、フローはflowだとして、フィエロってなんだ。ラテン語のphile-ero(英語にするならwill be preferかな?)あ。p55にあったfiero イタリア語で「誇り」だって。カタカナだとググっても出てこないし綴から意味想像できないから辛い。P127に(快哉感)のカッコ書きあり。余計意味わからんね。読み方もわからんね。(かいさいかん)だって。

P71

「外発的」な報酬・・好きなものへの耐性がついてしまい、もっとほしい・・

「快楽の順応」・・長期的な満足を得るためには最大の障壁・・得れば得るほど、幸福であり続けることは困難になります

・・

「内発的」な報酬・・単に何かに打ち込むこと、完全に没頭する喜びを得る行為

「自己目的性(autotelic)」 ギリシャ語でauto:自身 telos:ゴール

・・

困難を達成することで・・ノルエピネフリン、エピネフリン、ドーパミン。満足、誇り、高揚感・・オキシトシン、恍惚感・・力強さ、エンドルフィン・・幸福ベータエンドルフィン(モルヒネの80倍強力)

ここらへんの内発的要因、外発的要因は経営工学のモチベーション・マネジメントでも研究されていますね。やる気をだしている社員に報酬を与えるとやる気がなくなるとか。衛生環境をあげてもモチベーションはあげることができない、二要因理論とか。

P76

「満足いく仕事」「成功への希望」「社会的なつながり」「意味(所属)」

・・

グローバル化により誰もが外発的報酬への夢をみるようになった・・新興国で顕著で、満たされることなくより高い消費を促され、生活水準向上のために限られた天然資源を奪い合っています・・ゲームは外発的な報酬への要求を刺激しません

途上国の「外発的報酬」は、生命、生存権レベルでの衛生環境に近いので、アメリカ人の言うような単なる強欲と言い切ってしまえないのではないか。戦後日本人の寿命を劇的に伸ばしたのは冷蔵庫の普及によるものであるが、同様に中国の家庭が全て冷蔵庫を持てば資源がたりなくなって世界が滅ぶと言われていることに近い。

「報酬への夢を煽る」という点では、仮想物も現実物もかわらなくて、最近はギャンブル的な射幸心を煽りまくるガチャのようなものがあり、間欠強化ともよべる手法で人々の仮想的な物欲を満たす手法が取られているゲームも多い。強欲で刺激的。ゲームは善良なものであると無垢にいうことは、ちょっと残念ながらできない。

P80

ワールド・オブ・ウォークラフトは満足感の高い仕事なので、ゲーマー達は539万年もの時間をこのゲームに費やしています。・・ゲームが与える「至福の生産性」・・仕事は、自己開発・・よりよく、強く、豊かにすること・・成長させることのできる個々の特性は・・数値とともに表示されます・・切れ目なく続くクエスト・・ワークフローをうまく管理することが求められます・・経験値を獲得すればレベルがあがり、レベルがあがるほどにより挑戦的な課題が選べ・・挑戦的な仕事でやる気が高まり、さらに経験値が稼げる生産性の好循環サイクル

エドワード・カストロノヴァ「ワールド・オブ・ウォークラフトの世界は失業率ゼロだ。」

計500時間ほどプレイしてようやく自分のアバターを現在の最高レベルまで育てることができる。「エンドゲーム」ここから本当の楽しさが始まる。

これは、・・・まるで現実世界ではないか。義務教育期間を500時間で復習させるのはどうだろう。そしてクエストに社会問題を配置するのだ。問題は自身の成長を即応的な数字化できないことだけだ。これも技術的課題なだけで超えることが可能なものであるようにも思う。

P96

ゲーマーたちは、プレイ時間中の80%を失敗に費やしています。

「どうしょうもない明らかな大失敗プレイ」に対するポジティブな感情反応・・

成功よりもむしろ失敗のほうが感情的な見返りとなているよう・・

プレイヤーは受け身で失敗するのではなく、派手に、おもしろくなるように失敗していた・・

正しい形での失敗のフィードバックは報酬なのです。

自分がコントロールしているという感覚は、成功への強力な原動力

楽観主義者にとって、挫折は活力の素

合理的な楽観性はつねにゲームに組み込まれています

どのゲームも、どんな謎も解けるようにできていて・・

失敗がランダムで理由もなく起きるとしたら・・

P102

ゲームの楽しさは攻略の家庭から、そして理解しようとする過程から生まれる。ゲームでは学習が麻薬となるのだ。だからこそ、ゲームにおける楽しさは、つねに成功できるようになると失われてしまう

学習への大きなヒントがここにある。

よき学習者はそれをゲームにしている。

P164

2009年 米国、日本、シンガポール、マレーシアの8大学コンソーシアム

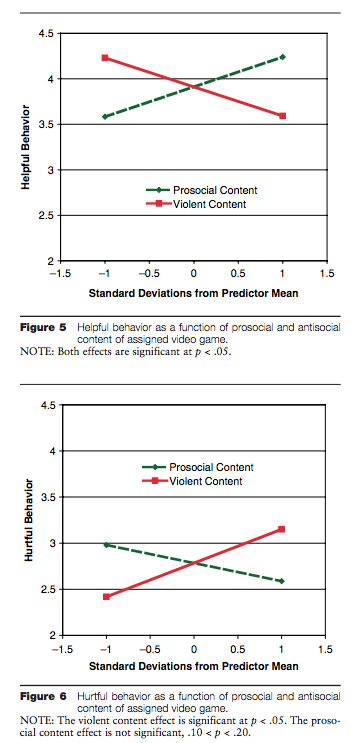

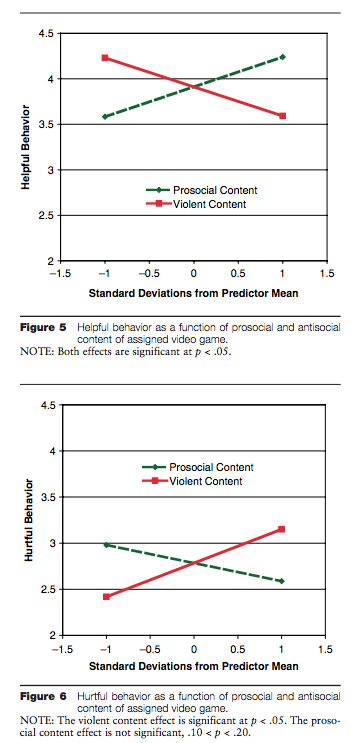

「援助行動」が求められるゲームのプレイ時間と、ゲーマーの現実生活での援助行動意欲の関係に関する学術研究

お互いに助け合う必要があるゲームを長い時間プレイしている若者たちは、プレイしない若者たちよりも実生活で友達や家族、近所の人や知らない人の手助けを行う傾向が有意に高いことがわかった

気になったので元論文を探してみた。

[The Effects of Prosocial Video Games on Prosocial Behaviors 2009]

http://public.psych.iastate.edu/caa/abstracts/2005-2009/09GAYISMSLKBHS.pdf

筑波大学大学院人間総合科学研究科の湯川 進太郎さんだろうか?

もうひとり日本人いるね、お茶の水女子大学 坂元 章さんか

この二人が共著しているオープンアクセスの論文をciniiでみつけた。

子どものテレビゲーム接触への保護者の指導方法と効果 : 小学校高学年児童と保護者を対象にしたパネル研究の分析から(一般論文)

http://ci.nii.ac.jp/naid/110009671764

湯川さんは他の論文をみるかぎりは児童がメディア接触からの暴力性の影響を調べてるっぽひ。こちらを見ると、向社会的なコンテンツが好影響をもたらす結果だけでなく、暴力的コンテンツによる悪影響について(むしろこちらが氏の調査のメインか)も書かれているので、マクゴ二ガルさんの捉え方は側面的かもしんない。

さて、上記は三部構成になっている1部からの引用である。2部、3部は1部を環境理解とすると、応用、展開というような構成になっている。書評をかくべく、久しぶりに開いたがやはり、読む人に考え事をさせる本だ。

マクゴニガルさん、年末に新書を出したらしい。これからポチる。

今年は、久しぶりにゲームを数本つくってみようか。

幸せな未来をわたしも作りたいからね。