東京で考える地方創生!RESAS API ハッカソンに参加した。2016/11/06(日)と11/13(日)の二日間の09:30 ~ 21:30とちょっとなかなかにスケジューリングが難しい日程。

ハッカソンは年一ミュージックハッカソンしか参加してこなかったのでこの手のハッカソンは初めて。エンジニア、デザイナー、プランナーの3枠での応募だったので、しれっとプランナー枠で応募した。ハッカソンでいつもいて困るのが手を動かしてくれない言うだけ番長なプランナーなので・・・。

イベントの様子などはtogetterなどでもまとまっている。

http://togetter.com/li/1046920

http://togetter.com/li/1048212

出身地ごとにテーブルわけされて、東京出身(?)が3人しかいなかったので、福岡の3人と合同のテーブルでアイディアソン。

アイディアソンと言っても外に飯を食いにいったりする昼メシ時間(おまえら外で飯くってこいと放流w)いれて60分ぐらいしかなかったので、各自の問題意識を共有するアイスブレイクがてらの雑談で終了。最期の5分ぐらいで各人がアイディアを書き出したA4紙ペラ1枚をテーブルに並べ、参加者全員がそれぞれのテーブルを巡る形でそれを評価。

で、各テーブルごとに評価が高かった人のアイディアでチームビルド。

まさか、その紙をもとにチームビルディングまでするとは思ってもなかったのだけど、自分のアイディアも選ばれたので3人のチーム「外閣府」をビルド。

で、どんな課題に取り組んだかっちゅうと、

- 東京にあるが、三鷹市や武蔵野市は地方自治体なので「地方」

- 税収が歳出を上回る自治体なので地方交付税不交付団体

- もし地方創生が成功したとすれば、その自治体は三鷹市や武蔵野市のようになる

- でも、三鷹や武蔵野だって課題を多く抱えていて商店街とか町内会とかはピンチ

- 地域団体のローカルインフラに無自覚にフリーライドしていて維持限界に近い

- 私的な投資と公的な投資の間にある共的な投資を見える化する必要がある

ちゅうようなもの。

ちょい理論の飛躍があるけどご愛嬌。

で、実際データを調べてみたんだけど、そんなローカルインフラのオープンデータないんだよね。

例えば商店街の街路灯は築何年のが何本で簿価価値が幾らとか、そんな情報は纏まってはないんだよ・・・。

街路灯の電気代とかは8割ぐらいは自治体から補助がでるので、自治体が公表している財政情報の細目から拾えないかとか、助成金などから逆算して推計しようかなとも考えたのだけれども、自治体ごとに助成額違うし地方の町内会によっちゃ自分たちの会計で橋を掛けたり、農道引いたりするところもあるだろうし、そういう独自会計は表にはでてこない。

新豊洲市場みたいな大きなハコモノですら、結局は市場会計で東京都の簿価には乗らない大きな投資がされているわけなじゃない。ああいう規模ですら拾えないんだからちょっと、町内会レベルの積算は難しいねと・・・。

じゃぁ、どこからその「地域の価値」を推計したらいいのか?

ローカルインフラや文化資本などが醸成されれば、最終的には「住みやすさ」や「商売のしやすさ」に繋がって、その結果税収に現れるんじゃないかという初期仮説を建てたのね。で、税収という軸と、もうひとつの切り口に置いたのが大都市との距離。

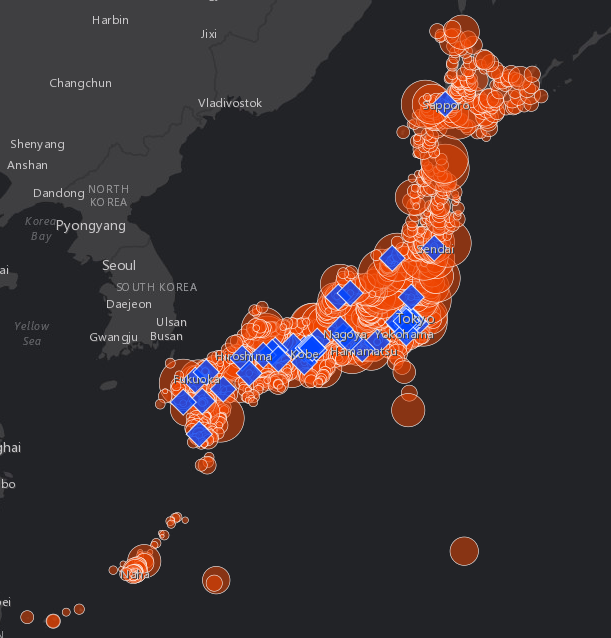

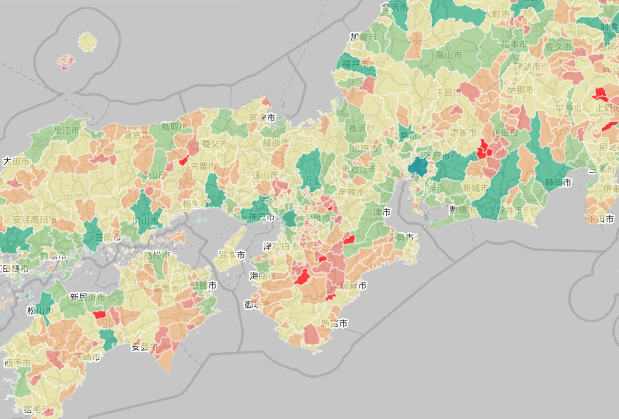

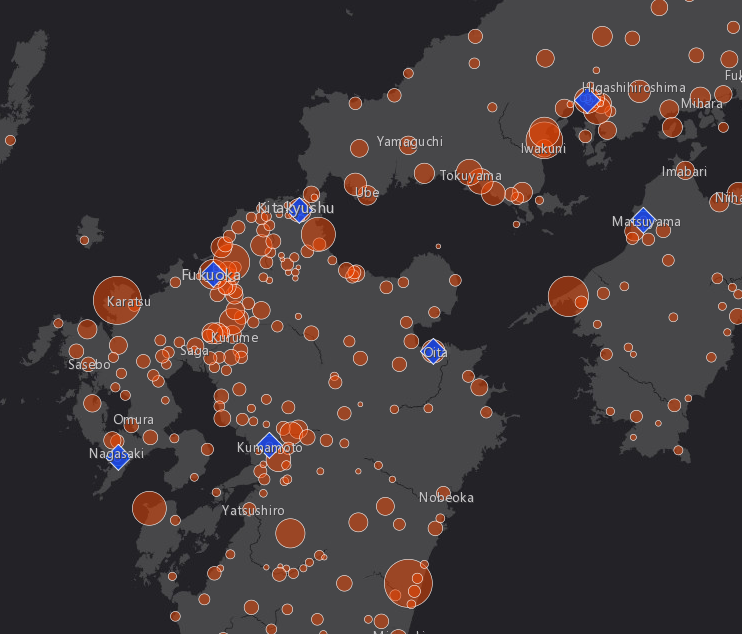

日本の自治体のうち総税収が上位5%に相当する都市を青の◆でプロットしています。

一応、こっちで動くやつ版も公開しているけど、中身はハッカソンでつくったやつだから色々許してね。

http://kuippa.com/sandbox/resas/

で、赤丸はその自治体の一人あたり税収の規模を表してます。

地図でみると大都市から遠いけれども赤丸が異常にでかいところがいくつかあって、なんだろうと見てみるとだいたい原発とか発電所がある町村なのね。玄海とか伊方とか。

でも、そうじゃないところもちゃんとあって、そういう地域こそが地方創生のヒントになるんだと思います。

例えば、この奥飛騨の周りに何もなさそうなところにも関わらず、福井の原発がある自治体と同程度の一人あたり税収を誇っているところがあるけど、これは合掌造り集落で世界遺産にも登録されている白川郷がある自治体です。

まさにレガシーを残せている地方自治体で、有形無形とわずその自治体に価値形成に成功していることが税収からもみてとれるわけです。

そこからさらに東に進むと、新潟県の柏崎刈羽原子力発電所の大きな赤丸自治体の南側、決してアクセスのよくない福島内陸や群馬にも赤丸があることがわかる。

- 檜枝岐村 (尾瀬、日本一人口密度が低い自治体)

- 湯沢(スキー場、温泉)

- 草津(温泉)

- 軽井沢(別荘地)

- 上野村(上野ダム・群馬県内で人口密度が低い自治体)

というようになっている。なるほどという感じ。

その地域に魅力があってそれを全国に発信するだけでなく、保全に成功していたり、軽井沢などは明治以降人造の避暑地としてのブランディング(のれん)資産の継承に成功している地域。

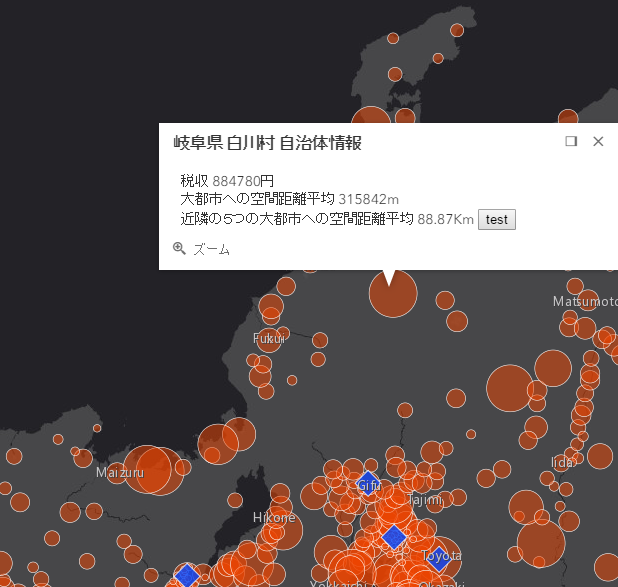

過疎地にダムや発電所のような巨大インフラがあり税収が跳ね上がっているのは、すべての都市が目指すべき地方創生ではないけれども、そうじゃないのもちゃんとあるよと。ちなみに地図はクリックでその自治体名が表示され、testボタンを押すとconsoleウインドウにwikipediaのその自治体の情報が表示されます。・・・まにあわなかったんだ。

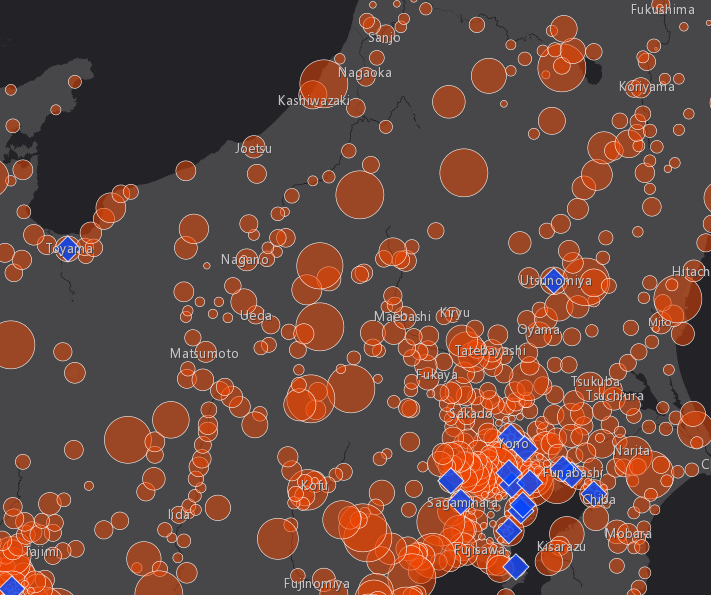

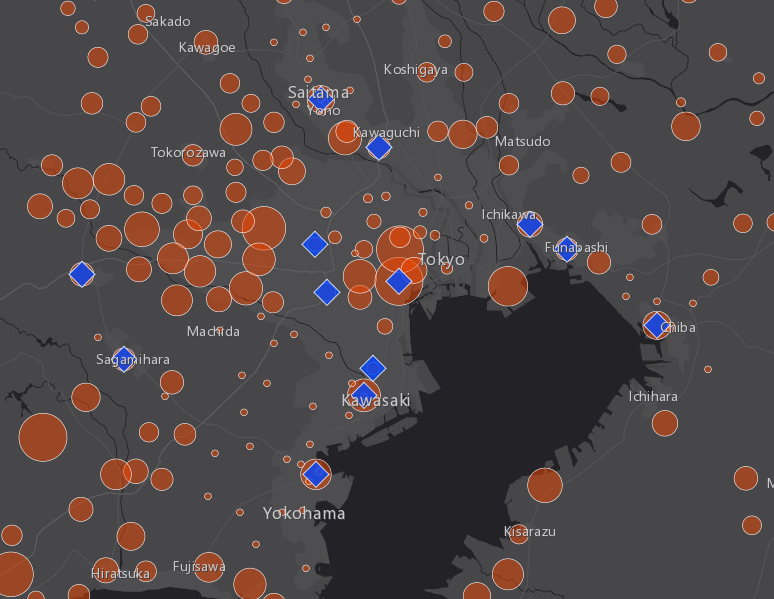

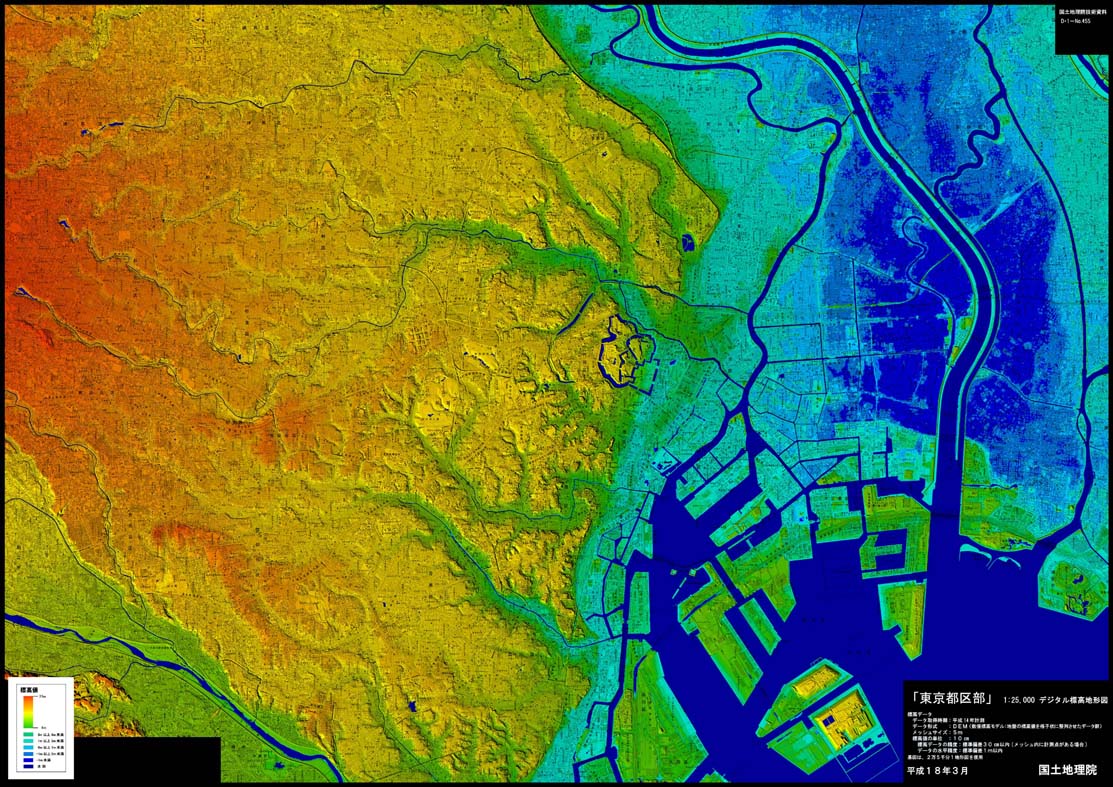

さらに東京近郊をみてる。

日本の地方と東京でおきていることの縮図は、東京近郊でも如実に見て取ることができる。

23区は区税ではなく都税としてまとめられているので一人あたりでみたときは「東京市」というくくりになるのはご留意願いたい。これを見るとわかるが、大都市に近く、物理的には距離が近くても、ストロー効果により、より魅力的な地域に吸い上げられてしまっているのも見て取れる。

これはもしかしたら電車や道路などの交通の便や、区画整理がなされておらず低層密集住宅地となっているなどあるかもしれないが、人の流動性が首都圏はことさら高いためにその影響はより増大されたものになっているように感じる。

便利なところはより便利に、住みやすいところはより住みやすく。商売しやすいところはより商売しやすくというポジティブフィードバックが短い間隔で繰り返される。また、ブロークンウインドウ(割れ窓理論)のように、ささいな破綻から、ネガティブフィードバックが発生してしまい商売がやり辛くなり、不便になり、治安が悪化し、家賃が低下しの短いスパンでの繰り返し。落書きをその地域の誰かが消してくれているとか、捨てられたゴミを誰かが片付けているかとか、そういう入り口でだれかが地域に労力を投資してくれている蓄積が地域力。

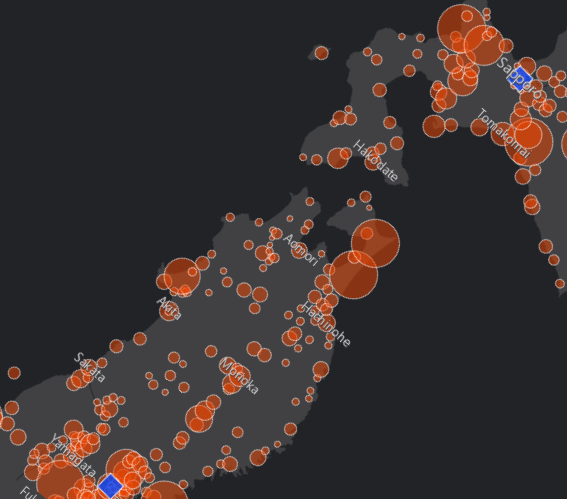

深刻だなぁと感じたのは仙台以北の北陸である。

大都市に類する都市がそもそも無く、大規模経済圏との物理的距離も遠い上、経済的距離も遠い。

秋田や盛岡、八戸あたりに大都市があれば、それにつられて改善があるかもしれないが、いずれにしろこのままじゃまずい。長期戦略的な投資が必要だ。もしかしたら雪によるものかもしれないが、継承可能な資産の蓄積と継承に失敗しているように見受けられる。

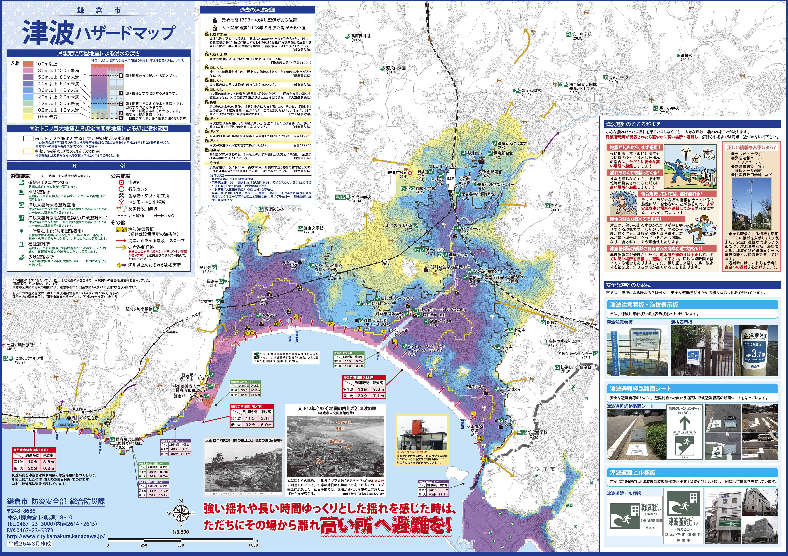

次の地図は実際の物理距離と経済距離を比較したものである。

赤い自治体は、大都市圏と物理空間距離は近い状態にあるにもかかわらず同程度の距離にある他自治体と比較して、期待されるような税収があがっていない自治体である。つまり実距離よりも経済距離が遠いことを意味する。緑の自治体は同程度の物理距離にあるにもかかわらず期待税収を上回る自治体。つまり経済距離が近い自治体だ。

例えば三重県の山間部にあるような自治体は赤くなっている。これは大阪や京都、愛知などが直線距離としては近くにあるが、実際の移動時間や高低差移動により、経済距離が遠くなっているためだと考えられる。直線距離が40kmでも、実際の距離は大都市から80km離れているのに相当していることを表している。

しかし、これは物理距離ではなく経済距離であるのだから悲観する必要はないと思う。経済距離は縮めることができるものだ。江戸時代。都市は街道添いに徒歩で一泊目のところに宿場町が形成されることで形成されてきたが、やがて明治になり鉄道物流の時代になり要所が変わった。そして現在はトラック物流の時代だ。トラックはコンテナに雪を積もらせたまま築地に海産物を運び込んでいる。

将来、大型無人ドローンによる空送や、コンテナ型無人無気動車が技術革新で主流になれば、流通拠点の距離間隔や重要度は三度変わる。

川や山があったためにトンネルを掘削したり橋をかけたりする地域を流通に組み込むには、いままでは経済的合理性がなかった。それが経済距離として現れている。しかし流通の形態がかわれば、その経済距離は変わるかもしれないのだ。リニアモーターカーを誘致しなくても、いまからできることは多くある。高速道路やトンネル、橋梁という維持保守費用がかかる列島改造に大型投資してきたが、モジュール小型化する現代、そのような重厚長大からのシフトも念頭において、きちんと準備をして選択して投資をすれば浮揚の目もあるはずだ。

- 無人ドローンによる航空貨物専用地方空港

- 自動で集荷や分荷ができる倉庫

- 自動走行車車両の専用の市道

- 町会単位での宅配ポスト

- 個配用のドローン

- 急ぎじゃない重量物の無人の帆船物流

自治体は引っ越すことができないのだから、ある場所で栄えるか衰退するしかない。

近隣に大都市になってもらうという他力本願もあるだろうが、自助努力としては大都市との経済的距離を縮めるしかない。

技術革新を前提として正面から計画的に取り組めばそれも可能であると思う。

もし、地方過疎化が深刻な地域が次の技術革新をも取り逃すのなら、ごめん、ま、あと100年ぐらいは寝ててちょ。

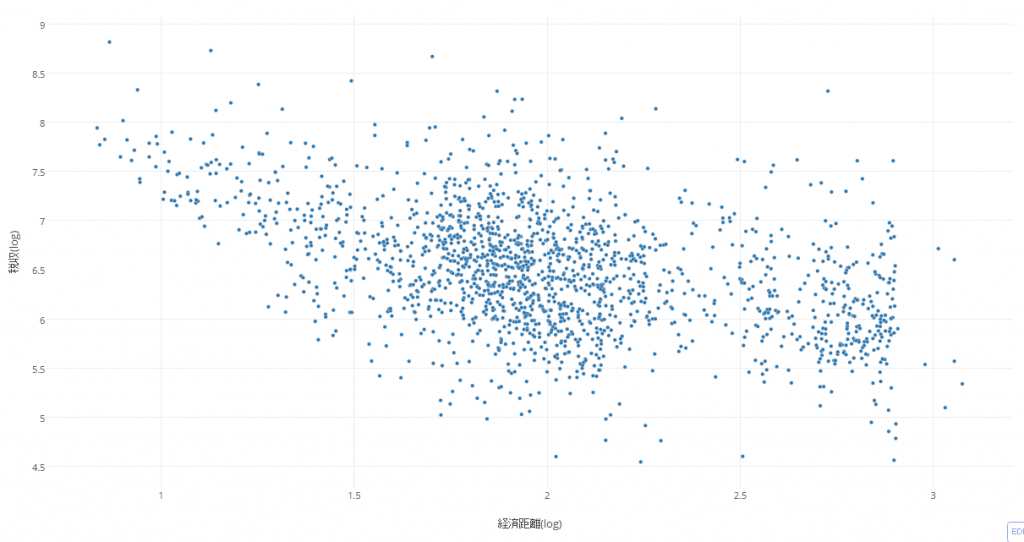

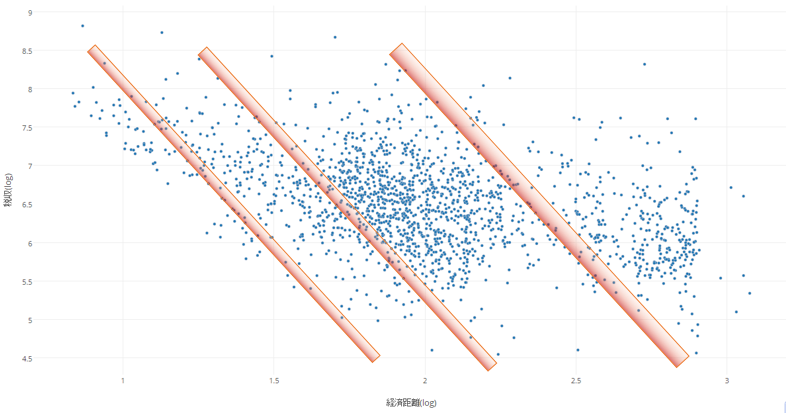

さて、これらの図の元になったデータ解析のテクニカルな話。

これは税収と、経済距離の散布図。

経済距離は、日本の税収上位5%の大都市のうち、物理距離がもっとも近い5つの都市との平均距離とした。

上位平均になっているのは、こうしないと沖縄とか北海道で遠くなってしまうので。

近似曲線は手でなんとなくひいた。許して。

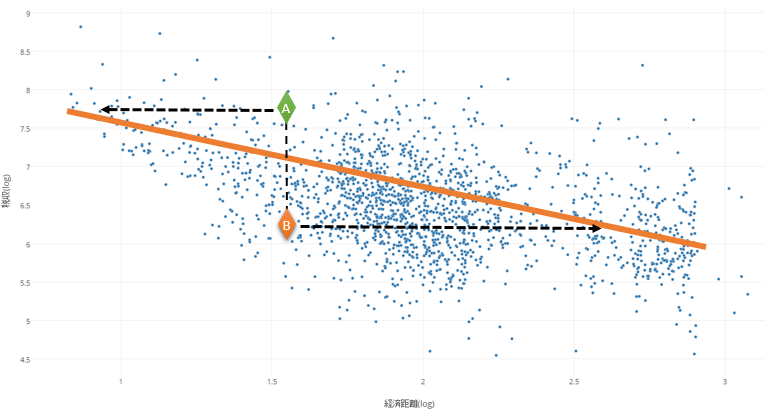

例えば、「A」岡山県倉敷市は近隣の大都市への平均距離は35.79Kmであるにもかかわらず、税収は9.71Kmの西宮市と同規模。つまり、-26Km分の物理距離を埋める正のレガシーがあるのではないかということ。

逆に「B」千葉県酒々井町(「しすいまち」成田市のとなり)は、大都市からの空間平均距離34.79Kmのところにあるが、税収は271Km離れた鹿児島県屋久島町と255Km離れた東京都八丈町と同水準しかない。+220Km分、経済圏を遠ざけているなんらかの負のレガシーがあることのではないかという示唆を含んでいる。

もっともこちらは、自治体の税収に応じてしまっているので、自治体の規模を粒度に据えていない。

最初の一人あたり税収の赤丸図と併せて勘案しなければいけないが、自分の自治体が周辺ロケーション的には恵まれているのにそれを活かしきれているかいないか、そういう考察に使えればと思う。

・・・ちゅうようなことを3分で成果発表した。

文章にしても伝えきれてない気がするけど通じたかな?

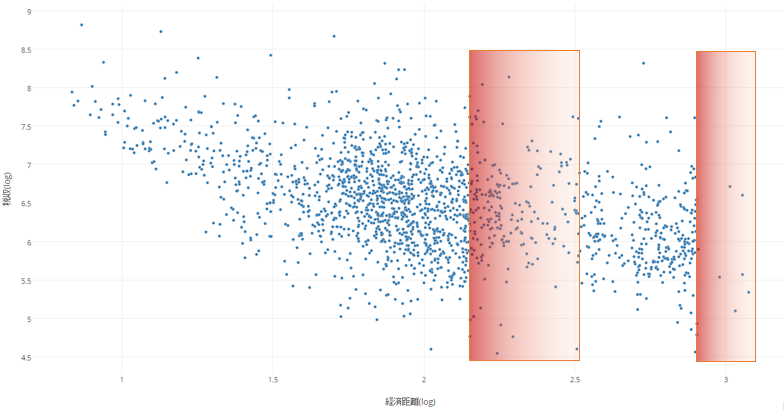

余談だけど、こことここになんか崖があるね?

なんだろう?本州と北海道と離島かな?

ここにも何かムラ、溝があるように見える。

こっちは、これ以上税収が伸びると交付税がもらえなくなるからとか、そういう作為が作用した偏りかなぁ?

なんだろう??こういうのを調べたらおもしろそうだけどね。

まあ、そんなわけで、地方創生できるといいよね。

最初の地図でarcGISのAPI for javascript 4.1を使わせてもらったので、Esriさん賞を非公式受賞したよ。

公式スポンサーじゃないので非公式w

おつかれさまでした!