原発を停止すると化石燃料の輸入額が増大して大変な貿易赤字になると言われていたことを覚えている人は多いとおもう。あれから7年。どうなったか。

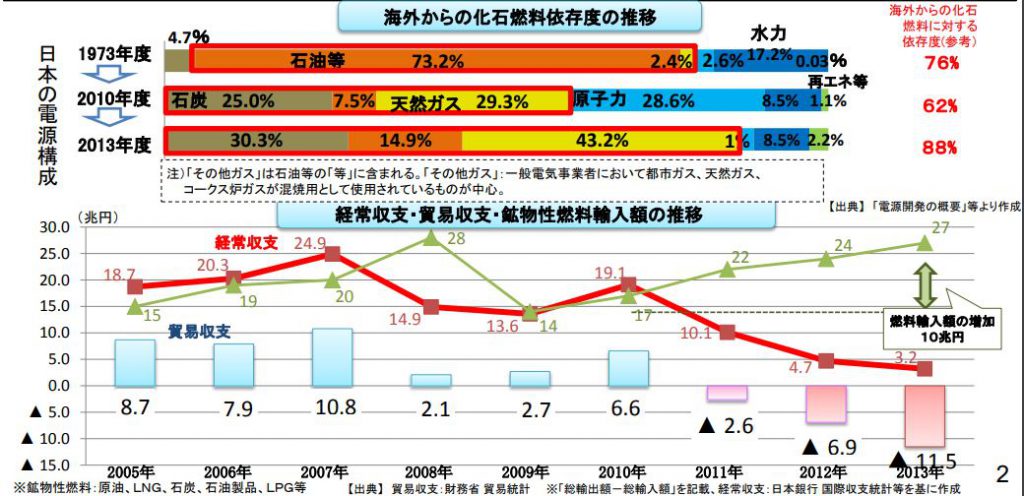

エネルギー調査会などで議論ベースにあった資料によると、化石燃料の輸入額は27兆にまで達し、うなぎのぼりなグラフになっている。10兆円も増えるしもう大変!みたいな。

このグラフの元になっている財務省貿易統計から鉱物性燃料の輸入額のその後の推移をみてみよう。

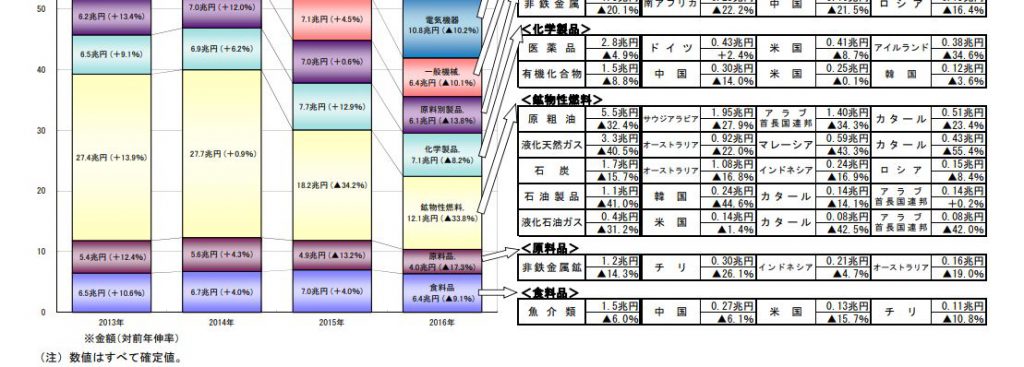

白いところが鉱物性燃料の年度推移。うぇぃ。半分になっちゃってるよ。

経年データを追いたいので、統計局から2000年~ 2018年の元データにあたる。

データをExcelにおとしてグラフ化した。

いっとき、28兆近くまで膨らんだ鉱物性燃料の輸入額は、18兆、12兆、16兆。

感想

なんかグラフだけみると、東日本大震災とは関係なさそうな要因っぽよね。

まあ、こんなもんか。

ここ数日、財務省の文章書き換えどうこうが話題だけど。しょーもないなーと思う。統計が嘘をつくのではなく統計で嘘をつくとはよく言ったものだが、判断の材料となるものに恣意性を混ぜ込ませると、ろくなことないよね。

まー、よくない。

にしても、鉱物性燃料の変化原因はなんだろうね。

シェールガス革命がらみかなっと貿易統計ながめてたら、EUからの液化天然ガスが300%とかになってるのとかがあったので、EU方面もからんでるようだ。

原発について

車みたいな比較的単純な機械でさえ、まったく乗らないような状態で動態保存ってすげぇ難しいよね。原発なんて、動かさなくても維持コストばかみたいにかかるんだから、可動年数若いやつは動かせばいいじゃないとか思う。

ただ、伊方原発お前は駄目だ。

東南海地震が遠からずってタイミングに中央構造線の前上、しかも豊後水道側にある佐田岬半島からって、ここまでくるとわざとなんじゃないかなと思う。

10年前の冷蔵庫が、消費電力は1/3で、収納容積が増えているみたいな話しがあったけれども、短期の利潤のせいで、長期的に不合理な判断をするようなことはしちゃならねぇと思う。

まず、政治、単年度予算で動くってのをやめてもうちょっと計画的になってください。

今日は311、みなさまの未来も健やかならんことを。

参考資料

品目別輸入額の推移(年ベース)

http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/data/y2.pdf

1.我が国のエネルギー需給構造が抱える課題 化石燃料への依存と貿易赤字

総合資源エネルギー調査会 原子力小委員会11回会合 参考資料2

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denkijigyou/genshiryoku/pdf/011_s02_00.pdf

普通貿易統計 2018年1月

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00350300&tstat=000001013141&cycle=1&year=20180&month=11010301&tclass1=000001013201&tclass2=000001013203&result_back=1

2018年1月分 概況品別統計品目表 (輸入 1月:輸入9桁速報) “3” 鉱物性燃料

・・・品目をコード表示ででCSV提供ってひどいよね。。。

集計項目 22 鉱物性燃料 年別・月別 2000年~ 2018年(昇順)

http://www.customs.go.jp/toukei/srch/index.htm?M=27&P=1,,,5,22,1,,,,,,2000,2018,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20