2014年4月、消費税が引き上げられたのは皆様御存知の通り。

今後の経済財政動向等についての集中点検会合をまたやるそうな。前回と同じメンツでやるそうなので、なにかもう既定路線っぽいけど、前回の面々がどのようなことをいっていたのかDigってきたので、まとめておきます。

やたら長くなってしまったので、まだ途中なんだけど、また後日同じエントリーに追加します。(全部更新完了しました 8/26)

議事録みてるとすごい資料まとめてきてる人と、いい加減なことを自分のポジションでトークしているだけのひとと、あと何いってるのかわからない人いろいろいて、唸った。

消費税10%判断、有識者60人から意見聴取 11月下旬に会合

2014/8/23 1:30日本経済新聞 電子版

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS15H17_S4A820C1PP8000/

政府は昨年8月末、経営者やエコノミスト、地方自治体首長ら60人を集めた「今後の経済財政動向等についての集中点検会合」を開いた。6回に分けて消費税率を8%に上げた場合の影響などを意見聴取した。税率10%への引き上げ判断に関する点検会合も岩田一政元日銀副総裁や古賀伸明連合会長、増田寛也元総務相ら同じメンバーの出席を要請する。

今後の経済財政動向等についての集中点検会合

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/tenken/

<第1回 >

岩田 一政 日本経済研究センター理事長

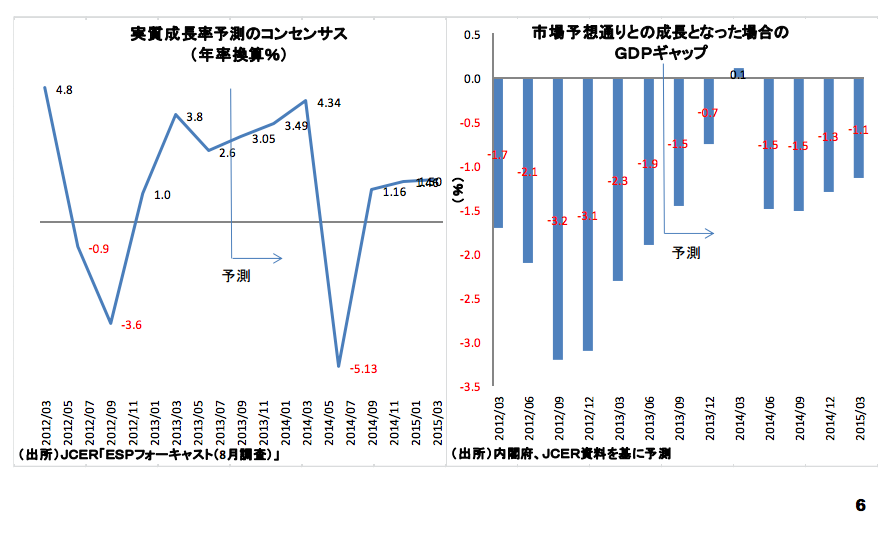

GDP成長率は0.2%まで下がる

デフレ脱却はできない

経済へのマイナス効果15~16兆 軽視危険

基礎的財政収支赤字は実現不可能

税収増加効果は小さい、引き上げすべき、1%*5年、18年以降も毎年1%づつあげ続けないと効果がない

賃金の安定上昇がないとデフレ克服できない

給付付き税額控除理想(間に合わない)

加藤 淳子 東京大学院法政治研究科教授

消費税引き上げ支持

総課税負担と諸税収のGDP比は日本は低い

年に1%づつは事業者負担が大きい

軽減税率には強く反対

最大の危機は危機感がないこと

軽減税率は行政、政治コストが高い

歳出面での再分配であれば何でもよい

給付付き税額控除理想(間に合わない)

古賀 伸明 日本労働組合総連会長

資料なし

内需減少、低所得者層への影響大

消費税の引き上げ財源をどう還元するのかについて議論が不十分

軽減税率はいれるべきではない

給付付き税額控除理想(間に合わない)

古市 憲寿 東京大学院博士課程

消費税増税は条件付き賛成

出生率向上と増税だけではなく成長と削減も組み合わせる必要がある

5%増税しても子育て支援には0.3%しか充当されない

大きな政府を目指すのか小さな政府を目指すのかの議論もないまま増税はどうなのよ

増田 寛也 東京大学公共政策院客員教授、前岩手県知事

消費税は引き上げるべき

社会保障のための財源が必要

債務残高対GDP比が50%に迫る、非常に高い状態

山根 香織 主婦連合会長

資料なし

逆進性が強い弱い立場を苦しめる消費税には反対

米倉 弘昌 日本経済団体連合会長 、住友化学株式社代表取締役

資料なし

消費税引き上げは必須、増税をためらうべきではない

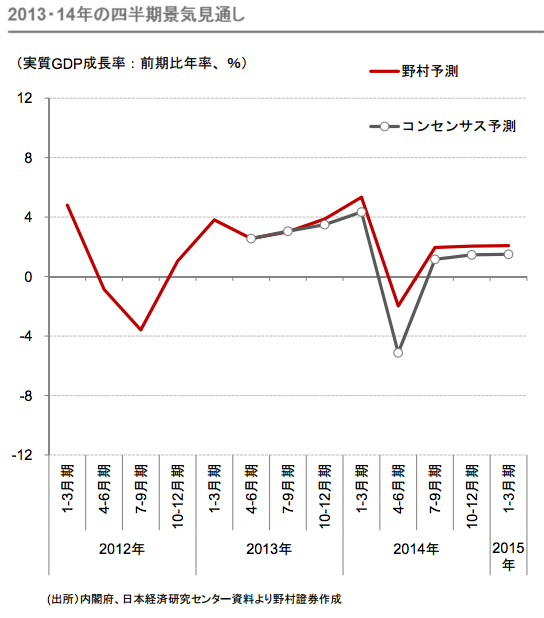

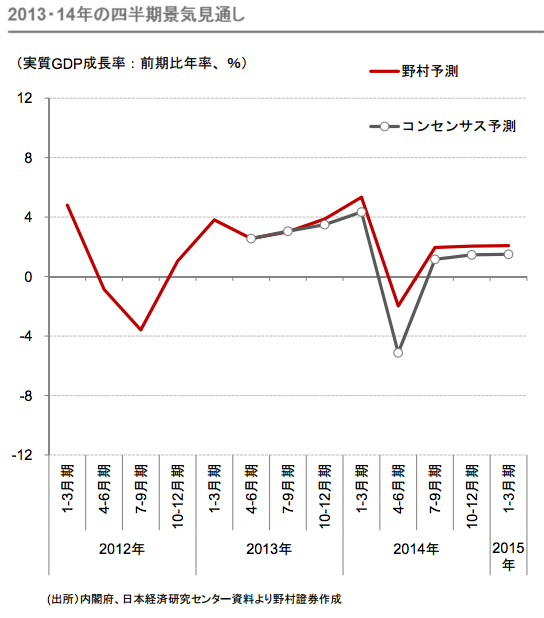

1~3月期の成長率は年率4%前後まで高まる

4~6月期は反動で-5%まで落ち込む

7~9月期は1%台半ばのプラス

2014年の8%、2015年の10%は法律に定められていて反故にすれば市場の予測を覆すので株、通貨、債権がトリプル安になり実体経済に深刻な影響が及ぶ。

<第2回 >

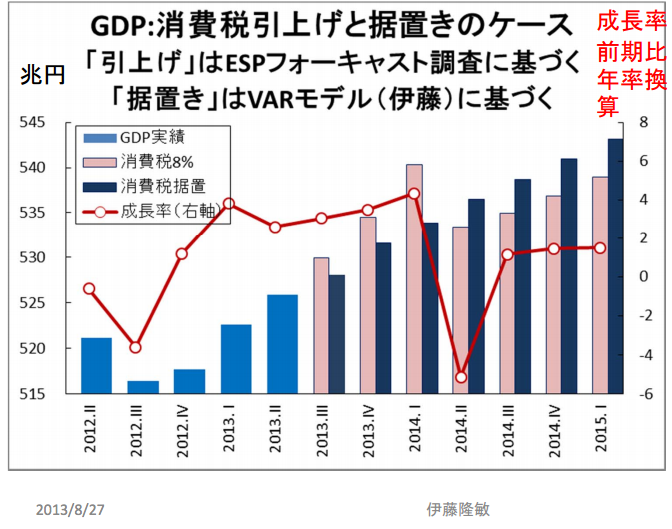

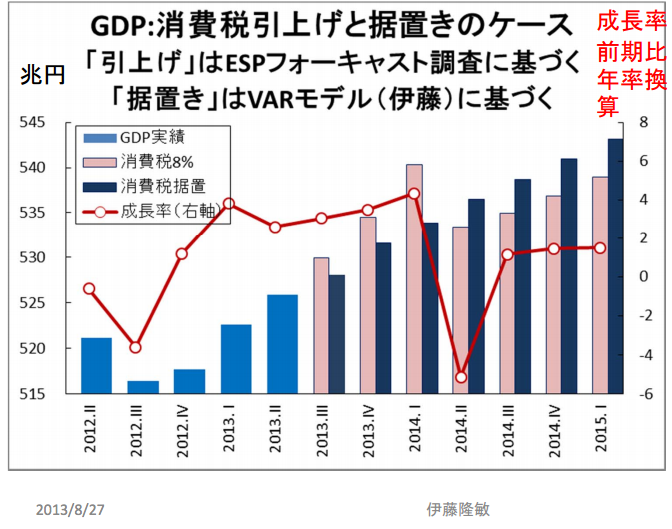

伊藤 隆敏 東京大学院経済研究科教授

増税は予定通りすべき

景気腰折れの可能性は低い

増税とデフレ脱却は両立する

三党合意の前に議論がしたかった

法律ができている以上やめるリスクは非常に大きい

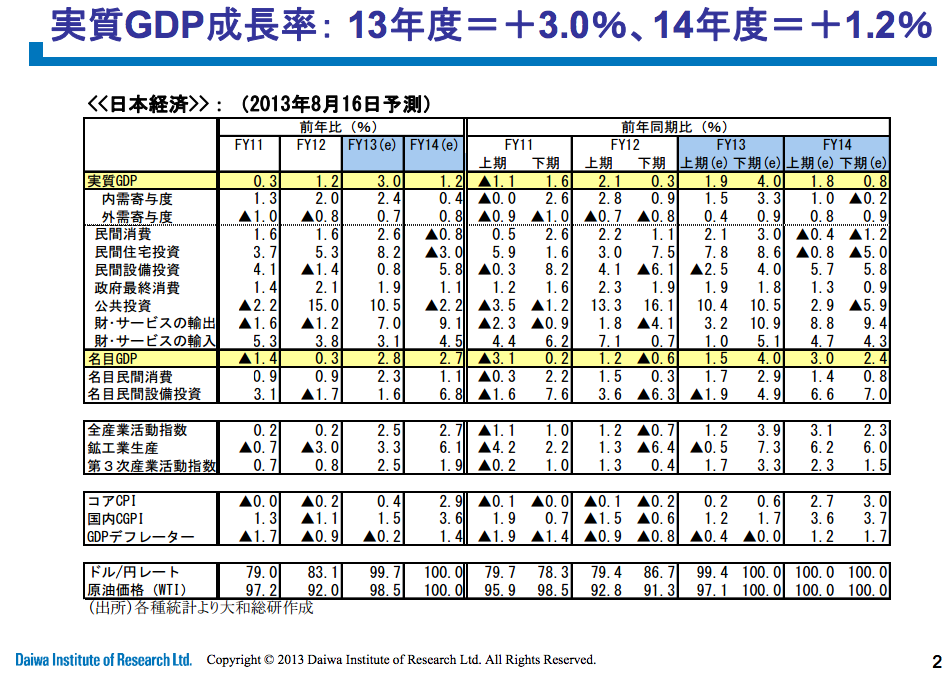

インフレ率 2013 0.7% 2014 1.4% 2015 1.9%(日銀予測より)

2014.Ⅰ 4.5% 2014.II -5% 2014.III 1.5% 2014.IV 1.5% (資料図表より目測)

稲野 和利 日本証券業協会長

予定通り消費税をあげるべき

主要企業の経常利益は2013年で2007年の89%まで回復、14年は100%、15年は110%の予想

企業収益はV字回復

増税を延期すれば市場は混乱する

97年は金融危機とアジア通貨危機が主因で消費税ではない

デフレ脱却が確実になってから増税では金融引締めと同時になってしまう

四半期の成長率を年率換算するから-5%となるが均して考える必要がある

GDPで4兆円ぐらい失われる計算

2014.I 5%

(野村予測 -2%で見てるね・・・ ちなみに、4~6月期の実質国内総生産(GDP)の実績は-6.8%でした)

片岡 剛士 三菱UFJリサーチ&コンルティグ主任研究員

消費税は延期が望ましい

黒田日銀総裁の金融政策を強く信頼

消費税を上げるとインフレ達成ができなくなる

増税によって一時的に賃金上昇を伴わない物価上昇を生む。

GDP成長率は2013が駆け込みで+0.7、2014 -1.3,2015 -0.9 2014年は実質GDP0%台と予想。

体外リスク次第ではマイナス成長の可能性が高い。

消費税増税を先送りしても長期名目金利急騰の可能性は低い

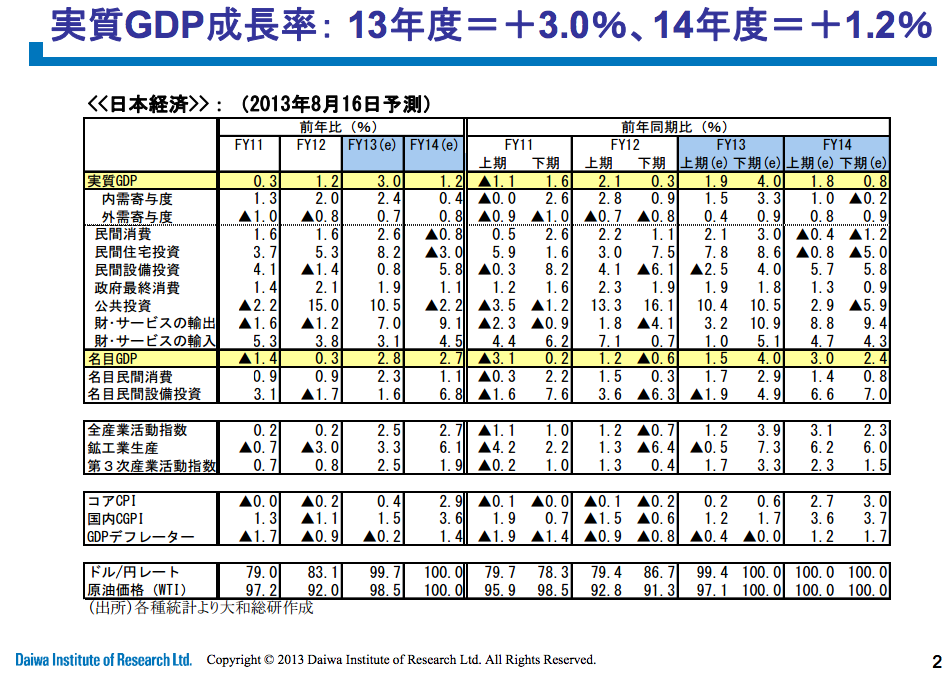

熊谷 亮丸 大和総研チーフエコノミスト

景気下支え策とともに予定通り消費税はあげるべき

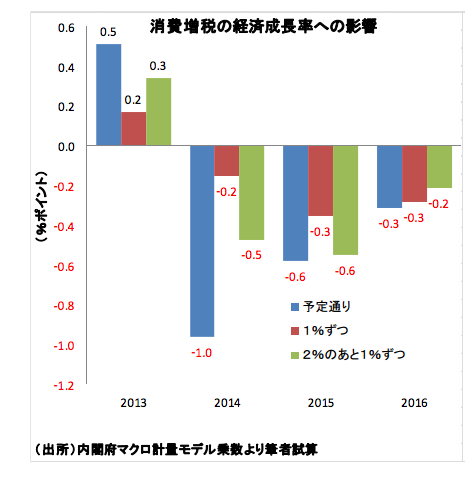

小刻みな増税は短期の景気変動は小さいが2017〜18に息切れして大きな下げ圧、税収は大きく下振れ

増税を見送ると悪影響

中国バブルの崩壊が予想され先送りすると増税が難しくなる。

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/tenken/02/shiryo04.pdf

よく作られた資料なのでリンクを貼っておく

宍戸駿太郎 国際大学・筑波名誉教授、日米世界モデル研究所代表

消費税を予定通りあげると3〜4年目に非常に大きいデフレ効果がおきる。

デフレ脱却を重視して財政再建は後回しにしたほうがいい。

完全雇用達成(失業率2〜3%)、インフレターゲット2%達成まで増税すべきではない。

新エネルギー開発のための設備投資、余剰の設備と労働時間、家計貯蓄を使うべき。

有給休暇の完全消化は消費を加速させ、代替雇用を増やし経済成長を加速させる。

( ゚д゚)?? 翻訳したけど間違ってるかも

白川 浩道 クレディ・スイ証券チーフエコノミト

財政状況は先進国で最悪

地政学、自然災害、世界経済混乱のリスク増大。

想起に大幅な増税をするとデフレ脱却率がかなり下がる。

失業率が4%近傍まで戻るかもしれない。

失業率が3.5%まで下がると賃金の伸び率が加速的に上がる局面に入るかもしれない。

1%毎の増税の下では将来インフレ率はあがる

武田 洋子 三菱総合研究所チーフエコノミスト

財政の信任が揺らぐ可能性が高まっている。

政府債務、社会保障費の増大。

日本銀行による国債購入額は市中発行額が7割を超え、政府が財政ファイナンスを行おうとしているとの誤解。

企業が前向きな

景気は回復局面

財政の信認が崩れた場合の経済への悪影響の方が大きい

増税分の税収が国民から見て無駄遣いされなかったという納得が必要

中空 麻奈 BNPパリバ証券投資調査本部長

1%づつあげた場合の実体経済のコストは10兆円

歳出を減らしましょう

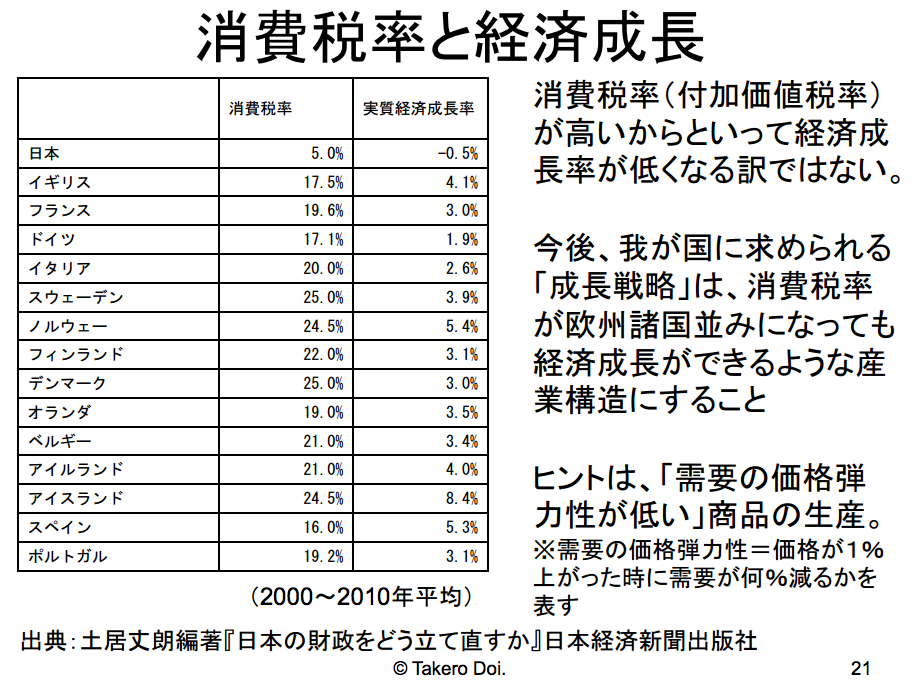

消費税導入が景気を冷え込ませるとは限らない

世代格差は是正していくべき

消費税導入は予定通りやるべき

浜田 宏一 内閣官房参与、イェール大学名誉教授

歳入は税率で決まるのではなく、税率と課税所

得との積で決まる

消費税増税は大きな賭け、デフレ脱却の芽を摘む

1年づつ順延か、1%小刻みな増税有効

GDPギャップがあり設備が余ってるので投資はうまれない。

世界では経済成長の方が財政健全化よりも重要なのに、国内では消費税は国際公約だと強調されている

財務省の予算分配権の力が増えることが財政再建だと増税派はみているようだ。税率をあげても歳入のプラスにもならない。

具体的な数字で話す企画庁エコノミストの長所は持ち合わせていない(伊藤 隆敏氏の批判に対して)

<第3回 >

井伊 雅子 一橋大学国際・公共政策院教授 一橋大学国際・公共政策院教授

消費税は予定通引き上げるべき

プライマリ・ケア、費用対効果が高い医療制度の必要性

石黒 生子 UAゼンセ副書記長

社会保障の充実と安定、財政健全化にむけ消費税の引き上げは不可欠。

非正規労働者など低所得者はさらに厳しい生活が予測される。

労働法制の規制緩和は行うべきではない。

消費税価格転嫁が速やかに行える仕組みが必要。

工藤 啓 特定非営利活動法人「育て上げ」ネット理事長

若い世代に雇用対策が効いているのか。

失業対策が全世代対応になり過ぎていないか。

失業者は求職活動をしている人のことを指す。

15〜39歳の3700万人の20人に1人(2%)が就業していない無業者。

若い世代が保証の枠に入っているのが見えにくい。

小室 淑恵 株式会社ワーク・ライフバンス代表取締役長

長時間労働が成果に結びついていない。

増税するならば国民に時間を返すべきだ。

週50時間以上労働が世界で最も多いが一人あたり労働生産性はOECD33ヶ国中22位

労働時間に対して国家戦略を

永井 良三 自治医科大学長

社会保障体制が整備されないと市場原理に依存すことになり弱者切り捨てとなるので消費税を引き上げてできるだけ早く10%まで。

国民皆保険の維持。市場原理の排除。公的支援。そのための消費税。

宮本 太郎 中央大学法部教授

税制の抜本改革を早急に。

財政再建と社会保障。

消費税の是非を景気動向との関連だけで論じるべきではない。

社会保障機能強化のための消費税増税

軽減税率に頼ってはいけない

給付付き税額控除

横倉 義武 日本医師会長

社会保障の安定的な財源として、税収増加が必要

社会保険診療は消費税創設時から非課税とされている

吉川萬里子 吉川萬里子 全国消費生活相談員協会理事長

増税を実施し国民が安心して暮らせる社会を早く

築いてほしい

税の使用方法と徴税方式の改正

軽減税率とか給付付税額控除なども行う必要があるのでは

<第4回 >

石澤 義文 全国商工会連合長 、富山県全国商工会連合長

地方の中小企業には景気回復の実感が伴っていない。原材料価格の高騰。

企業の社会保険料負担増。経営者が賃金の引き上げにためらう要因。

協会けんぽの従業員・事業者の負担増、厚生年金の負担増

景気の回復に水をさすのではないか。

売上3000万以下では50%、1000万以下では65%の事業者が価格転嫁できない

消費税は消費者が払うものだが小規模事業者はその負担をかぶっている

消費税の滞納発⽣⾦額・件数の推移

岩沙 弘道 不動産協会長 、三井株式社代表取締役不動産協会長

消費税導入は予定通りに

引き上げが揺らげば国債などを通じて金融政策に大きな支障が出る、日本発の金融不安やスタグフレーション

97年当時とは違い企業は雇用、設備、負債の過剰に苦しんでいない

岡村 正 日本商工会議所頭、株式社東芝相談役

消費税引き上げやむ得ない

成長戦略の着実な実行

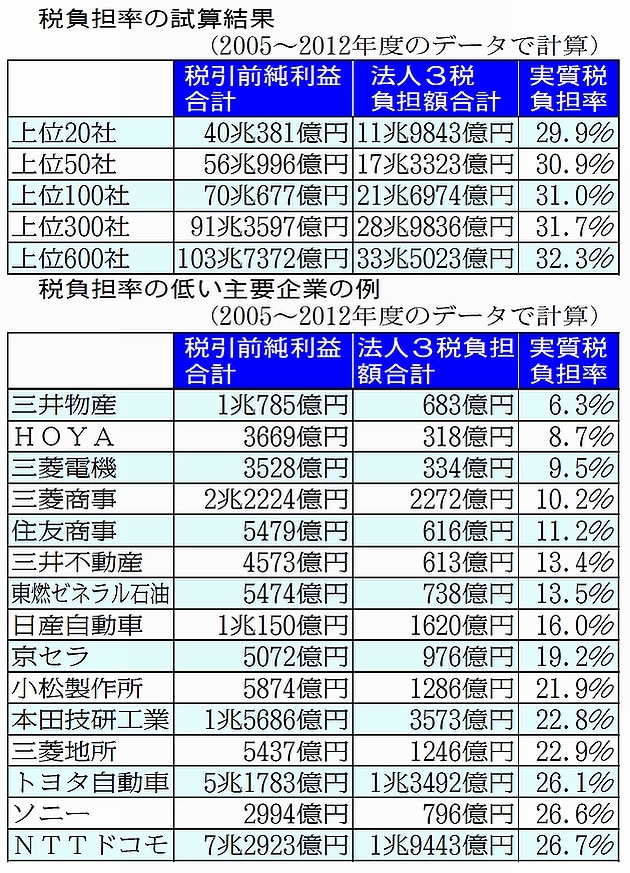

法人実効税率の引き下げ

消費税を価格転嫁できないと見込んでいる企業が多い

複数税率の導入には断固反対

岡本 圀衞 経済同友会副代表幹事、日本生命保険相互社取締役長

消費税8%、10%あげるべき

引き上げ見送るリスクが大きい

消費税引き上げても経済成長はプラスを維持し、腰折れは回避される見込み

日銀 実質+1.3%,内閣府 実質+1.0% 名目3.1%

10%までは軽減税率導入せず単一税率で

小松万希子 小松万希子 小松ばね工業株式会社取締役長

消費税には賛成

財政収支が赤字なのに消費税を10%に上げても財政健全化できない

消費税を小刻みにあげるのは企業負担が大きい

中小企業存続が難しい。人から人への技術者の継承が断絶する。

国内に産業をどう残すか

清水 信次 日本チェーンストア協会長、株式会社ライフコーポレション代表取締役長兼CEO

25年実施され世界最低の税率である。これほど丁寧に議論している国はない。

今回は反対運動はおこなわかなった。

低所得者の方々へ救済措置は用意しておく必要

総理が1年、2年、3年で代わっていたらだめ。政権の安定をお願い。

消費税には賛成も反対もしない。安部首相に一任する。

鶴田 欣也 全国中小企業団体央会長

消費税賛成

中小企業は売上では改善、収益の改善には結びついていない

価格転嫁対策特別措置法の前に買い叩きが行われている声が食品加工業など小規模納入業者から届いている

駆け込み反動に中小企業が耐えられるか大いに危惧

設備投資減税、研究開発税制の充実を

軽減税率の導入は反対、単一税率で

消費税転嫁 8%の場合:できない48.7% 10%の場合:できない51.1%

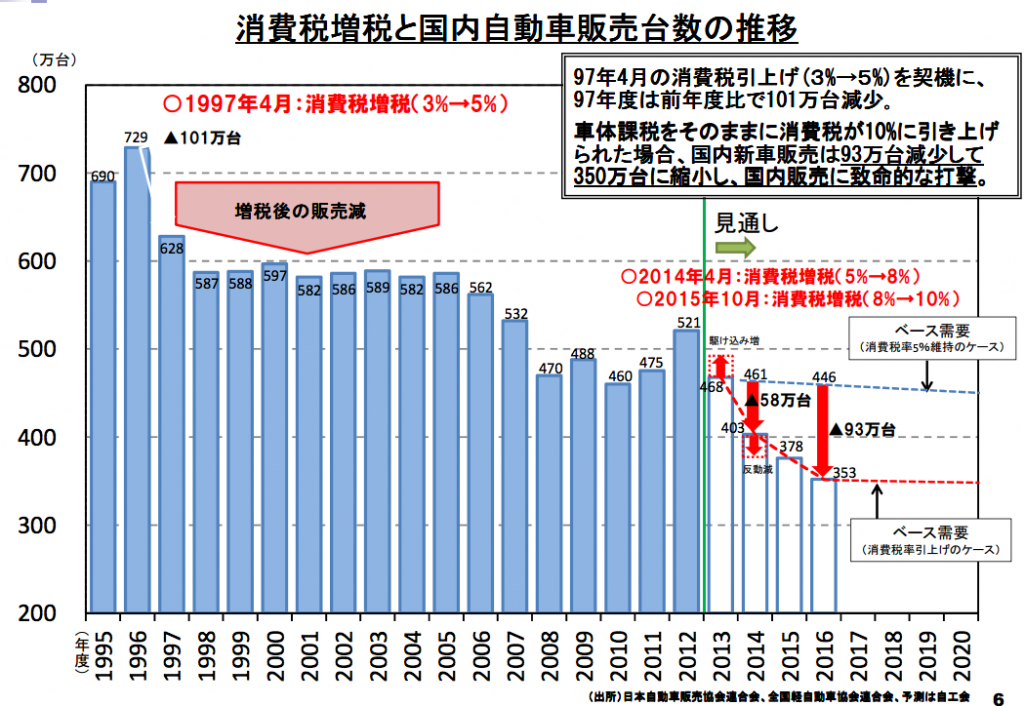

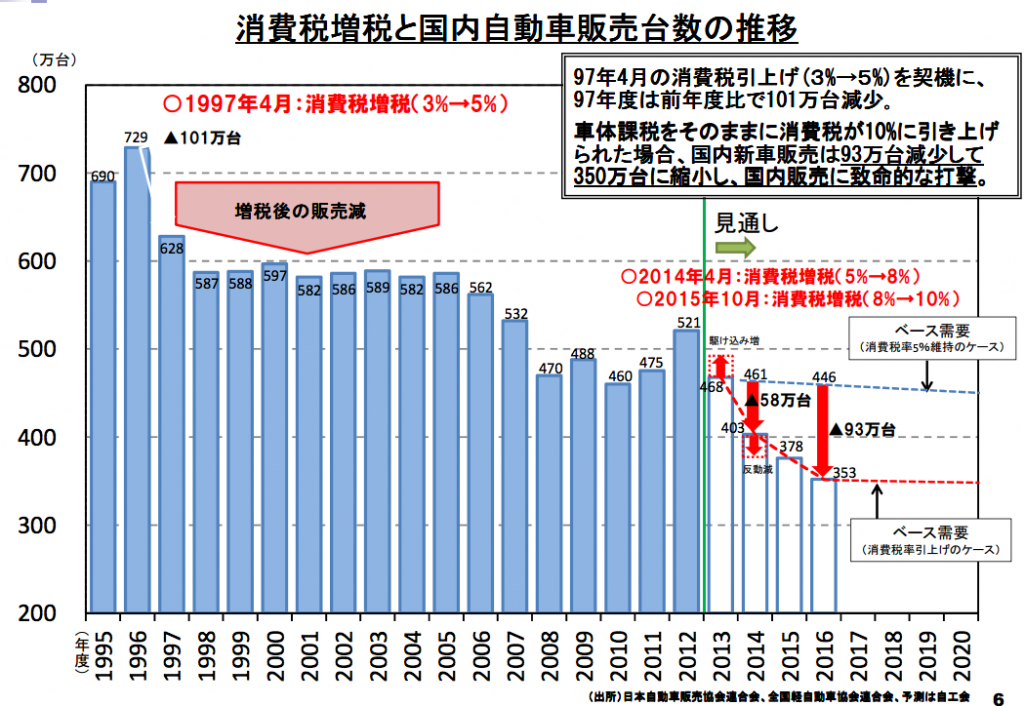

豊田 章男 日本自動車工業会長 、トヨタ株式社取締役

消費税の引き上げ、財政の健全化不可欠

消費税を引き上げなければ金利は上昇、国債は暴落、為替相場は不安定化

消費税が引き上げられれば国内新車販売台数は450万台予想が350万台まで落ち込みが予想される(永続的減少)

97年4月の消費税引上げ(3%→5%)を契機に、97年度は前年度比で101万台減少(回復せず)

要因:税負担分の価格効果、家計の可処分所得減少による所得効果

自動車税制、車体課税の見直しをお願い

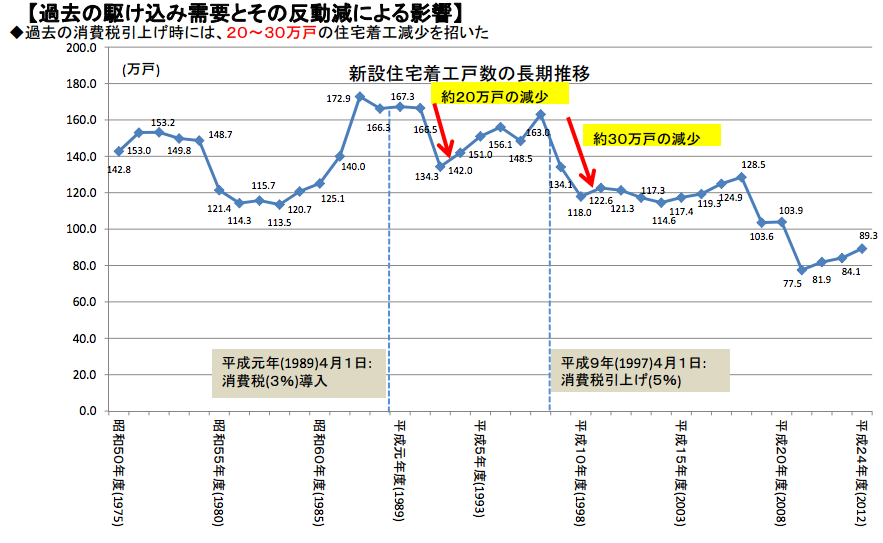

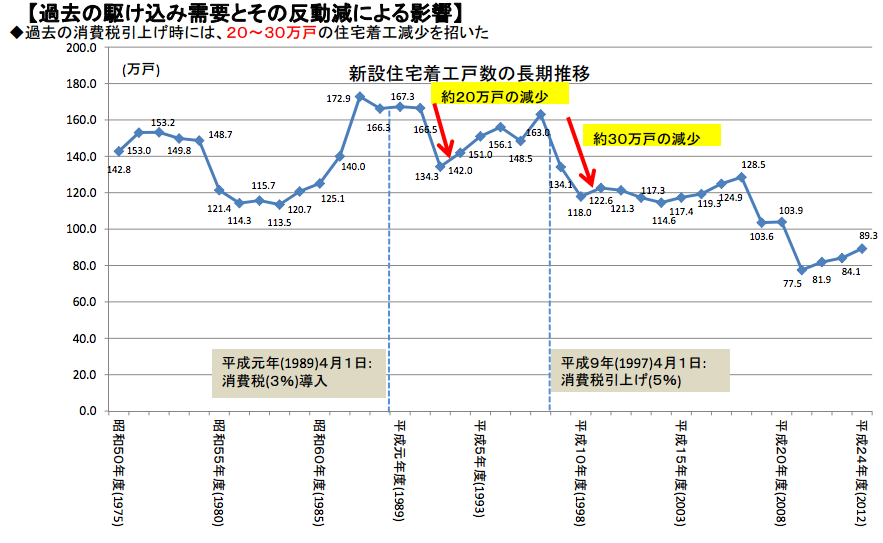

樋口 武男 住宅生産団体連合会長、 大和ハウス工業株式会社代表取締役長兼CEO

かつての消費税増税時には新設住宅着工戸数が大体20万~30万戸減少し回復が進まなかった。GDPで10兆円、雇用で80万人の喪失、1,2000億円の税収減。

今年度は+95万戸をオーバーするのではないか。前年対比で+30%非常に順調。

財政が悪化して金利があがるとローン減税どころではなくなる。

<第5回 >

青柳 剛 群馬県建設業協会長 、沼田土株式社取締役群馬県建設業協会長

消費税すすめるべき

3.11で業界が疲弊した

阿部 眞一 岩村田本町商店街振興組合理事長

消費税が理由で購入をためらうということもない

2015年に10%

1%づつなどたまったものではない

岸 宏 全国漁業協同組合連会代表理事長

2010年と2012をくらべると輸出量で78%、金額面で87%落ち込んでいる→議事録では落ち込んでいるとしていたが、図表から見るに、22%、13%の落ち込み

競り・入札で価格が決定されるため増税分を魚価に反映することができない

軽減税率制度の導入を

坂井 信也 日本民営鉄道協会長 、阪神電気株式社代表取締役

公共交通機関の運賃は10円単位であり、1%ずつの引き上げの場合には転嫁が困難

立谷 秀清 福島県相馬市長

1%ずつは混乱が大きい

消費税で公共事業をする必要はない

被災者が家を建てるのに土建業者が少ない、土地がなく契約ができない

谷 正明 全国地方銀行協会長、福岡頭取

住宅建築、公共工事が校長

社会保障・財政健全化の課題に有効な施策

消費税引き上げは予定通り実施

西田 陽一 おんせん県観光誘致協議会会長

外税表示を恒久的に

萬歳 章 全国農業協同組合中央会長

軽減税率の導入を

供給変動、価格変動が頻繁にある農産物取引では価格転嫁が困難

消費者が負担する消費税が生産者負担に

古川 康 佐賀県知事 佐賀県知事

駆け込み需要の反動減に中小企業の資金供給

高速道路無料化

海外ビザ要件緩和

消費税は予定通り引き上げるをすべき

<第6回 >

青山理恵子 日本消費生活アドバイザー・コンサルタト協会副長

来年4月、消費税8%は実施すべき

社会保障制度の安定的財源に

大久保朝江 特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる代表理事

来年度の消費税の税率アップは、1年先に

やっと復興計画が打ち出され始めている中で、現消費税率が適用されなくな

る。(新築、土地購入)着手できていない被災者が非常に多い

岡﨑 誠也 国民健康保険中央会長 、高知市国民健康保険中央会長

国民健康保険は医療の最後の砦

低所得者の方々の高額医療費制度の見直し

医療のICT化予防を重点的に

奥山千鶴子 NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会理事長、 特定非営利活動法人びーの理事長

消費税率の引き上げに賛成

子ども・子育て関連3法この新制度の財源1兆円のうち、0.7兆円は消費税財源

白石興二郎 日本新聞協会長 、読売グループ社代表取締役

消費増税はやむを得ない

2015年10月の段階で軽減税率を導入

新聞に高い公共性、5%の軽減税率を

国債の額面分に相続税を課さない無利子非課税国債の発行も

8%の見送り

清家 篤 慶應義塾長、 元社会保障制度改革国民議長

消費税財源を確保して社会保障制度の改革はできるだけ早く実現

消費税は逆進性が問題とされるが社会的弱者に対する所得移転

馬袋 秀男 「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会理事長

消費税率の引き上げ行えなかった場合平成27年度介護報酬改定に影響がある

低所得者に経済的な負担の軽減措置を

林 文子 横浜市長

財源確保のためには消費税の引き上げは必要

市内企業の99%を占める中小企業では自社業況判断のマイナス傾向

広田 和子 精神医療サバイバー

消費税は反対

政府でいろいろな委員会があるが、恐らく低所得の委員は入っていない

原発については震度9が来ても

日本国中、お子様天国幸せ通りとつければ、大人も健全

討議の場での質問:「私みたいな(消費税反対の)人が(消費税をあげるための)アリバイ(として)呼ばれているのか」

<第7回 >

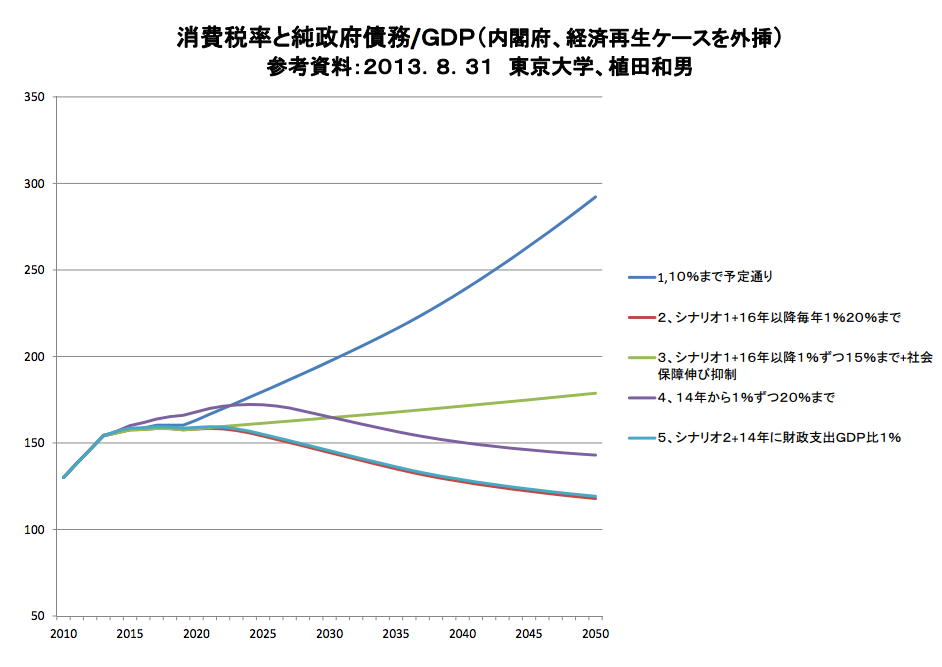

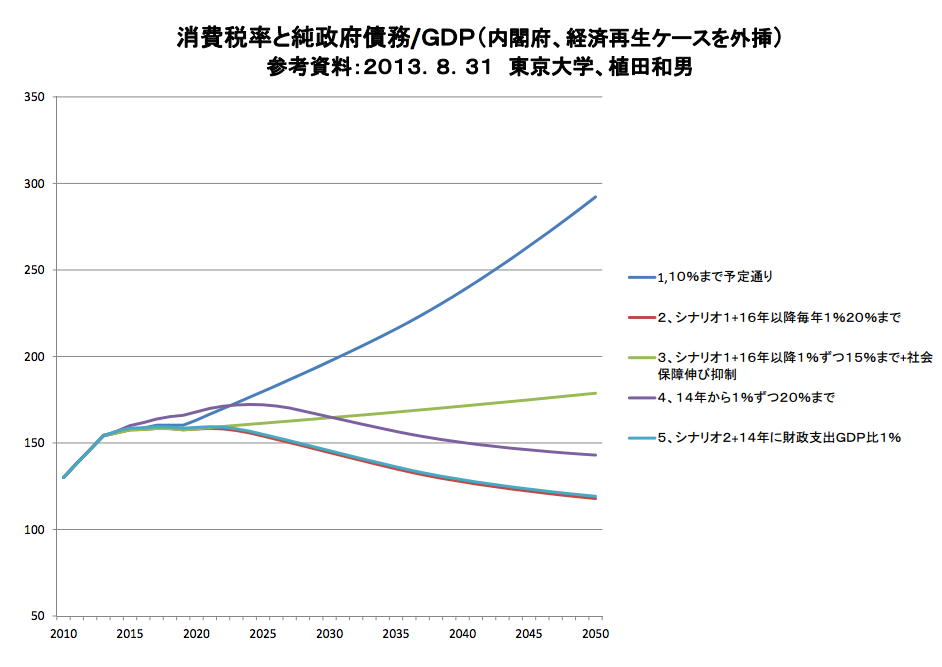

植田 和男 東京大学院経済研究科教授

1997~1998年の消費税引上げは、ある程度の景気悪化要因になった

その後、デフレ基調に屈折していくが主因を当時の消費税引上げとするのはかなり無茶

来年4月に仮に3%引き上げると、GDP比1.5%程度の実質所得減

GDP比-0.5%は小さい方で、大きければ-1.5%

現在起こりつつあるインフレ率は、コストプッシュ型

購買力を引き下げて、総需要を減らすリスクがある

長期的な財政の維持可能性、10%に引き上げた程度では日本の財政は破綻

20%ぐらいまで消費税を上げる、同時に社会保障費の抑制

菅野 雅明 JPモルガン証券チーフエコノミスト

予定通り消費税をひきあげるべき

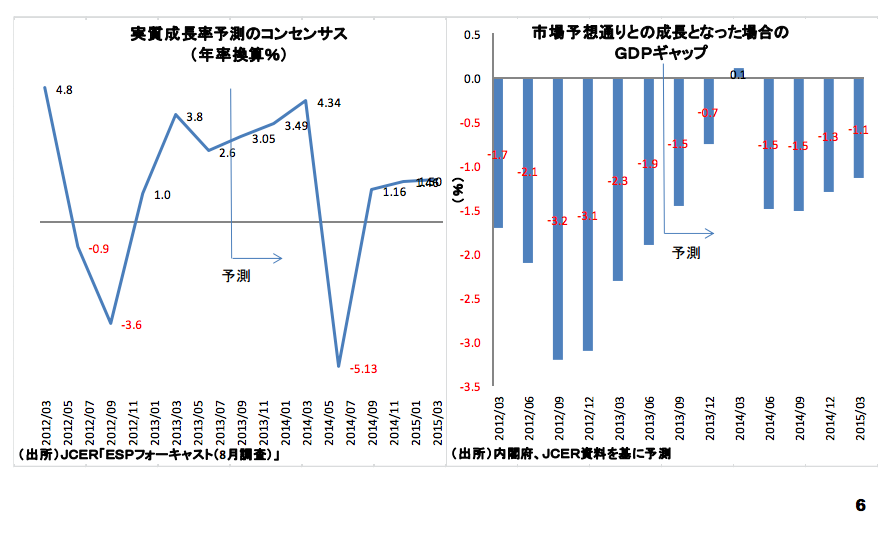

経済成長率は本年度が2.5%、来年度が0.5%

内外の経済情勢は、消費税率引上げにとって、これ以上ないほど機は熟している

97年の教訓、同年11月に起きた金融危機

金融危機は企業のバランスシート調整の遅れと、銀行の不良債権処理の遅れが原因

成長、財政健全化、2%インフレ目標という順

2%のインフレ実現には、5年ぐらいはかかる

2%インフレ達成に時間がかかるのは、主として賃金の遅行性

決められない政治に逆戻りしてしまうこと。これは成長戦略にとって非常にマイナス

國部 毅 全国銀行協会長、三井住友頭取

消費税率の引上げを予定りに

短期的な景気の下振れリスクに対応するための政策を

中長期と短期の政策をポリシーミックス

日本の企業が抱えている、六重苦の解消に向けた取組、規制緩和、設備投資減税、法人税減税等

高田 創 みずほ総合研究所常務執行役員チーフエコノミスト

予定どおりの税率引上げが望ましい

景気は既に回復局面

97年の増税の環境とは、バランスシート上、大きく違う

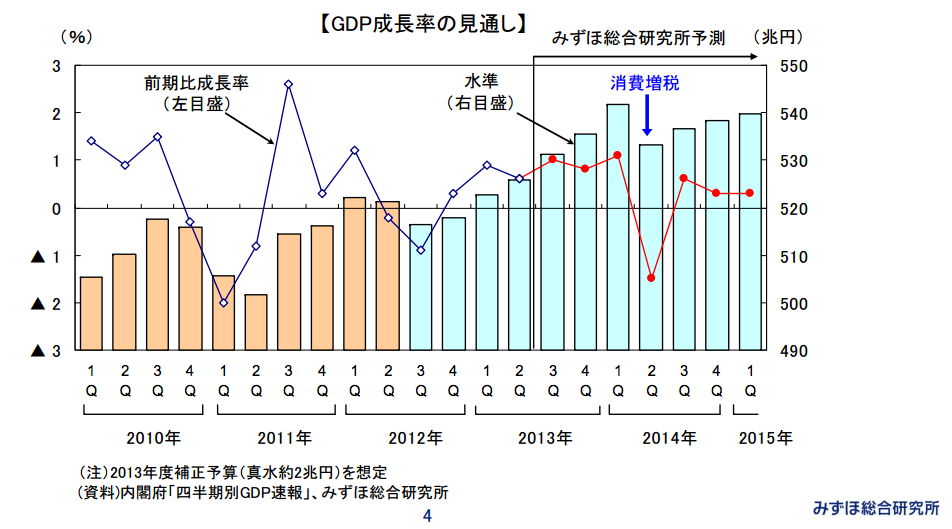

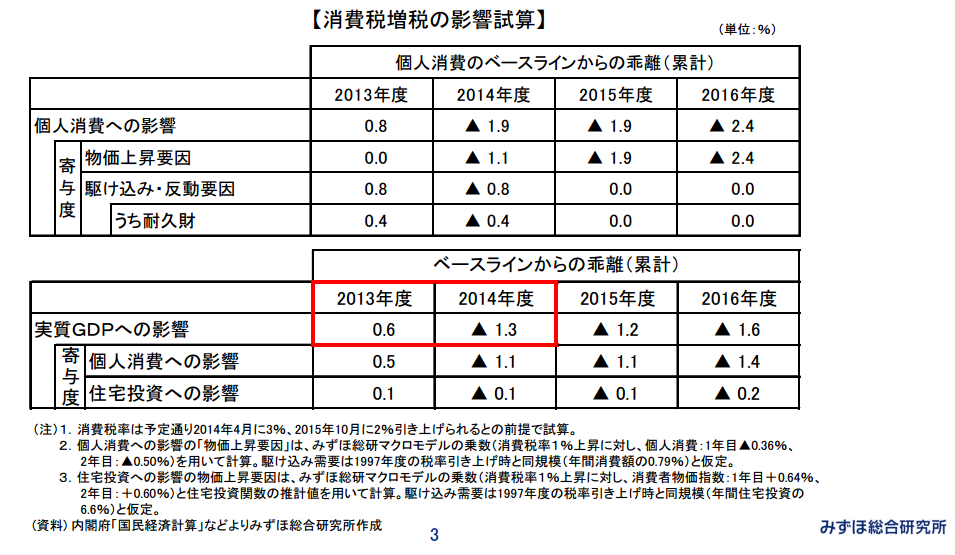

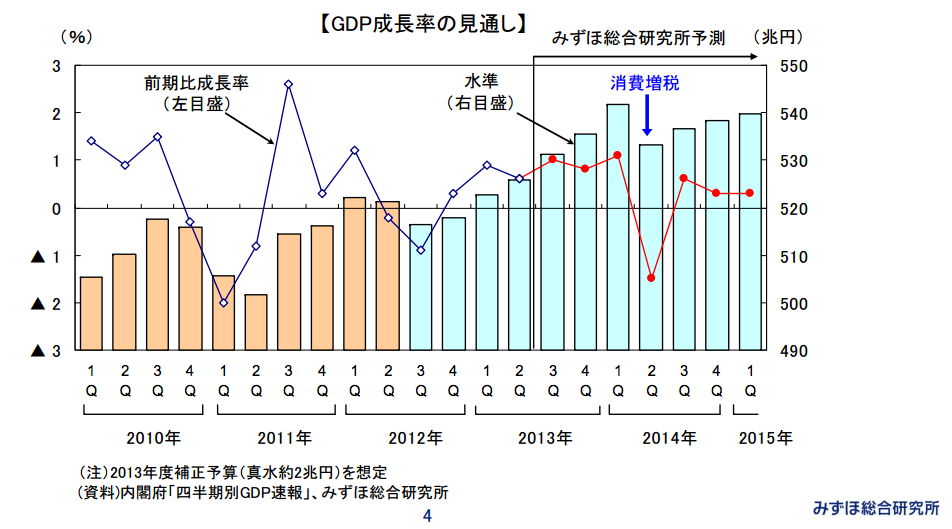

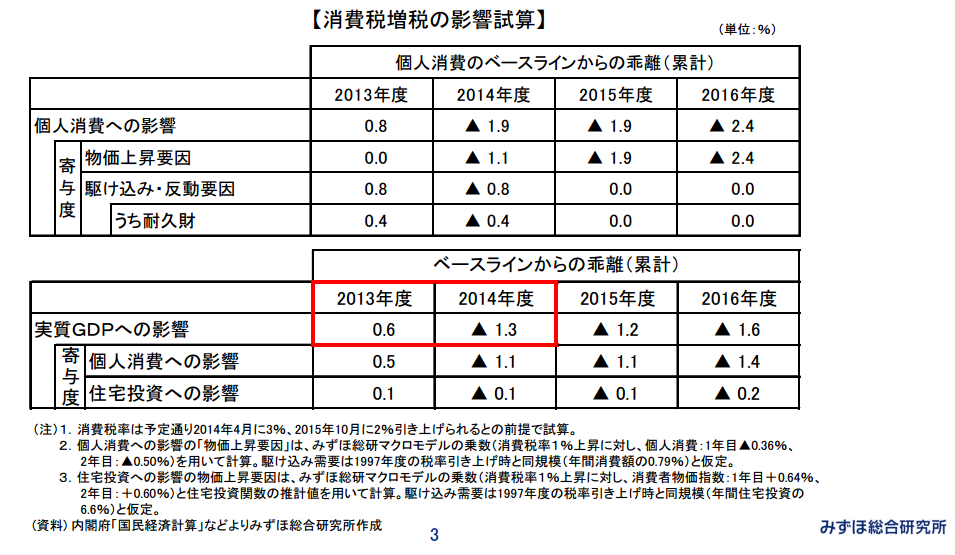

消費税増税がない場合と比べ2013年度は、駆け込みで+0.6%、2014年度は、-1.3%の効果

今年度の経済成長率を2.7%、来年度を0.6%で見ている

増税後も景気回復基調は続く

発行量の7割の国債を日銀が購入しているが、財政ファイナンスではないという信認を保つ上で、財政規律、消費税増税による重要性

ポリシーミックスの観点からも、増税への悪影響は、補正予算などほかの政策で対応すべき

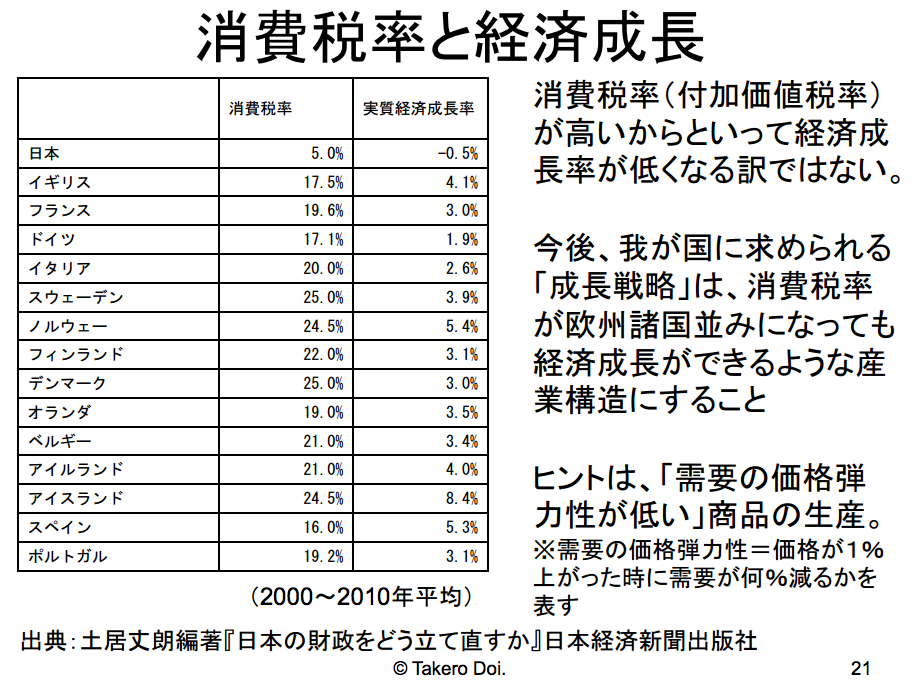

土居 丈朗 慶應義塾大学経済部教授

予定どおりの消費税率の引上げが必要

社会保障には、給付と負担の世代間格差が顕著

勤労世代や将来世代ばかりに負担を求め続けるような、現在の税構造であってはいけない

日本銀行が実態的に財政赤字ファイナンスをしていないことを担保するためにも、財政健全化が必要

物価上昇の分連動して名目金利が上がるかも

財政悪化要因で過度な金利上昇圧力がかかる懸念

毎年1%ずつ増税すると、予定どおりに消費税を増税場合と比べ19.3兆円の減少

成長率が上がり自然増収で埋め合わせるとしたら名目成長率4.57%が必要

永濱 利廣 第一生命経済研究所主席エコノミスト

来年4月に何らかの形で増税する、景気への最大限の配慮が必要

デフレ脱却からほど遠い

3%上げてしまうと、8兆円以上の家計の負担増

新興国から資金が引き上げられるという状況や、新興国の構造問題、シリアの問題

来年4-6月では年率換算で5%以上の落ち込みを示す

97年の4-6月がマイナス3.7%であったから、それ以上

マクロモデルで消費増税の影響を試算すると、来年の成長率は1%程度押し下げる

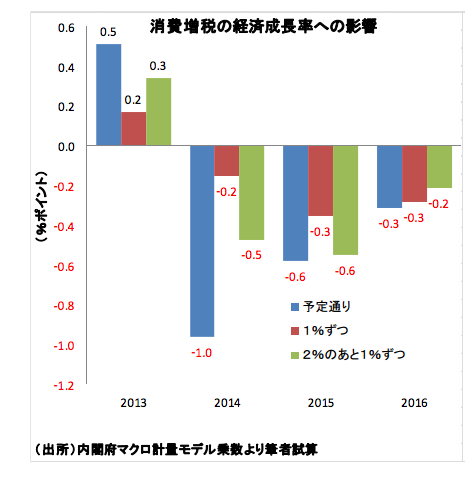

1%ずつ段階的に上げる場合、及び2%初年度に上げてその後1%上げる場合、悪影響は軽減される

ヨーロッパ諸国はインフレで金利の水準が高い、消費増税等をやると財政プレミアムの縮小によって金利が下がる(クラウドイン効)

税収弾性値が1.1%というのは若干低いのでは、2%台後半程度はあってもいい

増税をできるだけしない、もしくは小幅にした方が当然経済成長率は高まる

増税をやったからといってプライマリーバランスが改善するとは限らない

政治面や実務面のハードルは高いが、検討に値する

予定どおり上げるならば、それなりの大胆な景気対策が必要

西岡 純子 アール・ビー・エス証券会社東京支店チーフエコノミスト

消費増税については予定どおり

増税による景気の押し下げ効果は増税回避による市場の混乱の影響と比較すると小さなもの

財政再建という至上命令の達成のために増税だけではなくデフレ脱却

消費増税が長く続くマイナスの影響があるとは私個人は考えていない

成長モメンタムの拡大とデフレ圧力の緩和は非常にしっかりとしたもの、消費増税実施は十分可能

完全失業率と構造失業率を比較し、労働市場が非常にタイトになると実質賃金が回復する

97年は真逆の経済環境(実質賃金が既に下がる局面)

社会保障関係費がほかの政策的支出を既に圧迫している

財政再建に向けた姿勢は維持すべき

本田 悦朗 内閣官房参与、静岡県立大学国際関係部教授

15年間、国民を苦しめ続けたデフレから脱却しつつある

デフレ脱却のまさに今、渦中、増税の刻みを小さくする工夫が必要

雇用の拡大、賃金の上昇、これが絶対に必要

購買意欲が上がってきてインフレが実現する。これには1年半ないし2年かかる

現在、インフレ率があがっているが円安による輸入物価、あるいは電力料金の上昇

3%増税した場合、(資産市場で起きている)期待形成が失敗するのではないか、あるいは、海外のリスク要因に耐えられないのではないか

2014年4月に3%の消費税の増税をすると、実質所得が下がってGDPギャップが戻ってしまう可能性、

日本はデフレ脱却と増税を同時にしないといけない

1%ずつ5年間は机上の空論、実務的に無理といわれるが、外税方式が可能なのでできるのではないか

中小企業による転嫁がしにくいと言われるが法的な措置でカバーできるのではないか。

1%ずつは実務的に莫大なコストがかかることはない、具体的にどういうコストがかかるのかよく分からない

ディマンドプルのインフレは起こってこない

コアCPI上昇は、電気料金とガソリン代上 昇が主因でむしろデフレ促進的

吉川 洋 東京大学院経済研究科教授

消費税率は予定どおりに

日本では社会保障制度が最も大きな所得再分配機能を果たしており、消費税はその財源

短期的経済動向に拘泥すべきではない

13年度は2.8%、14年度は0.6%

駆け込み需要の影響が0.7%

97年は公共投資が7%カットされた年。0.7%くらい、マイナスの下押し

98年のマイナス成長は山一証券の破たん等の金融危機が最も大きな役割

現在のビッグリスクは財政赤字。株価の下落、長期金利の急騰等

先延ばしにつながる代替案を出せば、政府への信認は低下

所感

かなりボリュームがありましたが、もっとまとめられるので、後で所感を交えてまとめます。

今回は、発言の実績、提出された資料をもとに引用が主となっているので、できるだけ解釈や感想は交えないようにしました。

これらの議論がされて1年、消費税があがって4半期が経った今なら、相当言えることがあるように思います。