有識者とかお偉い未来学者とかが考える100年先の未来とかは公演されてたり白書になったり本になってたりする。でも商店街のおっさんが現場で働く感覚で予想する未来予測ってあまりない気がするので書いてみることにした。きっかけは先日の三鷹でおこなわれた「100年先を見据えたまちづくりを考える」から。

想像力たくましく結論から言うと、多分人類は海洋に都市をつくってムー大陸とかアトランティスとかニライカナイとか名付けるんだと思う。・・・こう書き出すと、読むの辞められちゃいそうだけど結構真面目。でも与太話。どっちだろ。

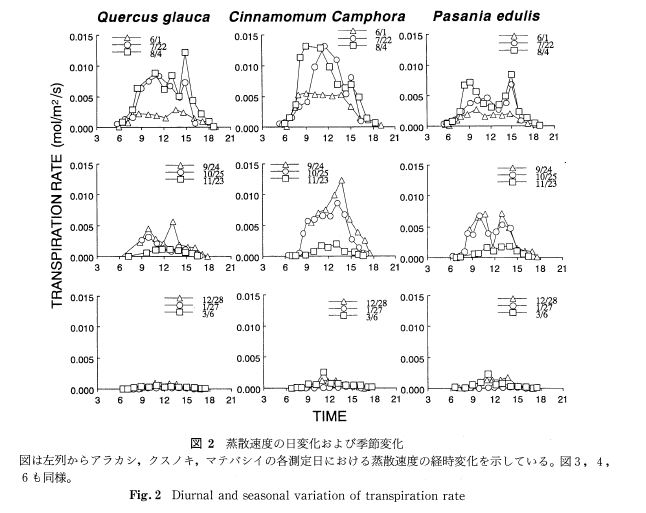

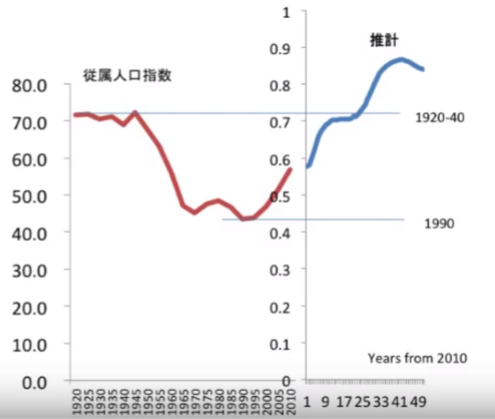

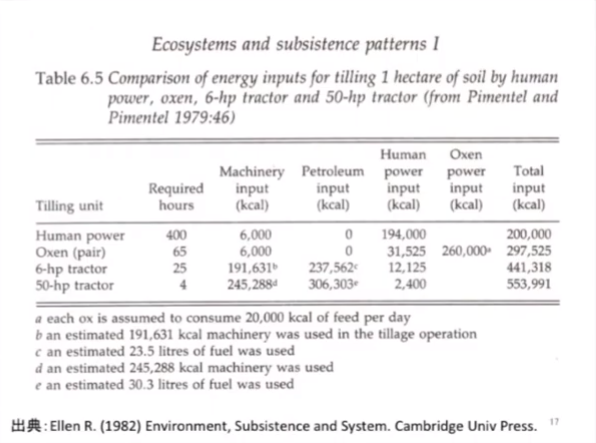

人口推計は人類が予測しうる未来予測のなかで確度の高い予測。これをベースに100年前はどうだったのかを考えながら未来がどうなるのかを考えたい。あと、今ファクトフルネス読んでるのでちと影響うけてる。

子供

日本固有の問題ではなく東アジアでの少子化は苛烈。特に韓国、中国は日本よりその人口動態の変化速度が早い。 日本では1920年代は100人の労働人口に対して子供40人だったが現代は20人。待機児童問題などと言われるようになったが子育ての社会負担は減っている。世界でも子供の数は頭打ちになっているので、人口増加は近いうちに平衡に達するだろう。

離島性仮性知的障害のように、幼児が接触しうる人間が少ない離島や僻地だと知的発達に問題があるという研究がある。園庭がある幼稚園とない保育園ではその後の運動能力にどのような差が出るかを調べた論文とかは見つけられなかったが、園庭の状態で運動能力には差がでるという調査はあったので、それなりの影響があるだろう。ざっくりとした感想だが、ある程度子供が集まるところ、かつ、体を動かすことができる場所で育てたほうが良さそうだなという仮説が立ちそうだ。

おらが商店街は今年度は2件の保育育児施設加入があった。 保育園などが子供を遊ばせる公園はあちこちにあるし、1〜2キロも行けば井の頭公園やもっと自然に近い野川公園など巨大な公園もある。うちの街では子供の未来は明るそうだ。相乗効果でもっとよくなるだろう。フィードバック効果がありそうなので、悪いところは余計悪くなるかもしれない。

老人

うちのばーちゃんは100歳だ。100年先の未来というと途方もなく先な気がするけど齢100を前にすると大して未来でもない気がしてくるから不思議。

100人の労働人口に対して、1920年は老人10人だったのが現在は40人に増えている。2050年ごろには従属人口指数は120となる。

10:2だったものが10:12になるということのは今までと同じやり方は維持しようもない事を意味する。解決手段は老人を老人でなくすか、掛ける人手や費用を1/3にするかである。

費用1/3については、努力とか工夫、人件費の安い国から人を入れたぐらいの伸長では達成しえない数字なので、無人化などイノベーションを起こすよりない。

単純平均ではなく、高齢者になるまで存命した人の平均を考えると現在でも女性は平均90まで生きているそうで、老齢期になってからの生活が40年もある状態だ。QOL、健康寿命を伸ばすために廉価で簡便な再生医療が開発されるだろう。強化外骨格のようなウエアラブルな補助装身具も汎用品になるかもしれない。・・・100年だとサイボーグ化とかバイオロイド化は無いと思うんだけどどうだろうね。あるか。あるかも。

労働と職業

労働は経済的価値を産まなくなる。

現在の多くの生産活動は人を介在させない無人化する方向にある。人間は居てもその人の能力に依存させないよう交換可能なモジュールとしての労働力にするよう務められている。

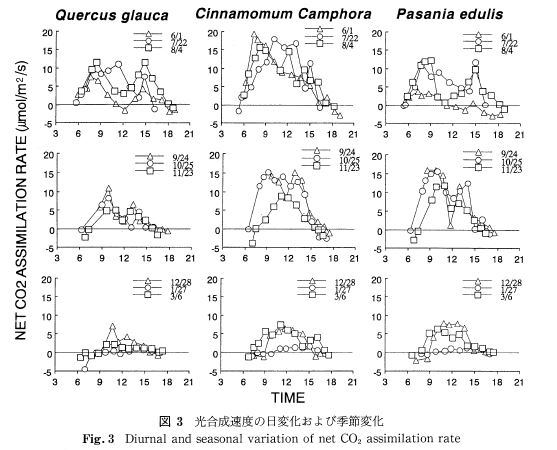

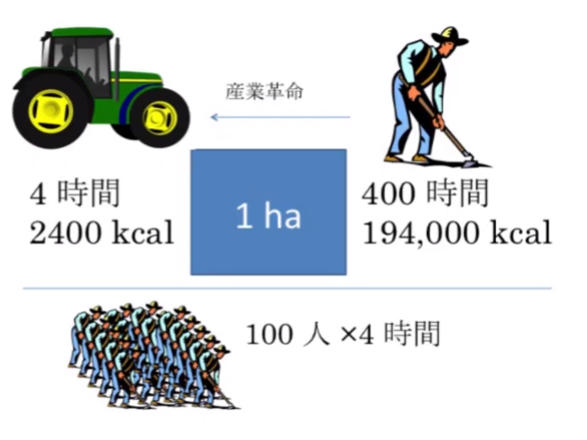

過去から参考する。産業革命で1ヘクタール耕すのに人類は下記のような進歩をたどった。

人間 400時間 194,000キロカロリー

畜力、牛(2頭) 65時間 31,525キロカロリー

トラクター(50馬力) 4時間 2,400キロカロリー

産業革命でこの99人は失業し、別の職業に従事できるようになった。大量生産品などの企画、製造、販売に従事だが、IT革命でこれらからも99人が失業することになるだろう。

商店街からも物売りのお店は消えていく。新規開業はそのほとんどがサービス業になっている。人間という労働力が必要な職業は、反復が少なく適時対応が必要なものだ。商売とは税務署的定義では反復継続するものなので、反復しない商売をしなければいけないという背反は経済的利潤を得にくくなることを意味する。

経済的利潤を得るためには労働資本を貨幣に変えるのではなく、金融資本に働いてもらうほうがますます高効率となるのは間違いない。個人的にはどうかと思うが、まぁ、歴史からすると然り。富める人はますます富む。まあ不健康な人はますます不健康にぐらい当たり前の事ですな。行動をあらためるか生活習慣をあらためるかぐらいの話。

通貨

ブロックチェーンとかがもてはやされてるけど今はまだ未熟で未完成なものに見える。と言っても、貨幣経済の歴史を振り返っても、金本位制から抜けて、現在のマネタリーベースとかの世界的な積み上がりを見ると、ここらへんもう制度疲労だよね。

企業価値を評価する手法がある。同じように社会資本や教育資本など、いままで貨幣経済のものさしの上にのってこなかったものをバリエーションする方法が開発されるだろう。ブロックチェーンみたいなピア方向の評価によるものなのではないか。お金では買えないものなんだよ!っていう思い、将来はもっとふわっとせずに他人に伝えることができるようになるかもね。

例えば価格があってないような美術芸術品などは、現在取引発生時に競りによる貨幣評価が行われているが、これが貨幣に兌換する必要がなくなる可能性がある。

トレーディングカードゲームなどで、一度中古販売店に売って金にしてから別のカードを書い直すより、カード同士で交換されたほうが、価値の毀損がないよね。貨幣という共通利便性と分散と信用の変化は大きくあるとおもう。

国家観

自由貿易を取り入れた共産主義や、監視統制をひきたがる資本主義など、お互いがいいところ取りで発展していくのであれば、国際間の通貨制度のアップデートと同じようなタイミングで、なにかしらの全球的なシステムが導入されるかもしれない。

イデオロギーの問題もあり、もし世界的な移行がおきても日本やその他先進国ではその移行は遅行するかもしれないが中堅国が牽引してくれることだろう。シンガポールポジション。EUやTPP、ASEAN経済共同体のように、貿易経済圏ができて、国家間の衝突も避けられるようになれば、国という枠組みは、市や県や州といった地方自治組織の一つのレイヤーとなりうる。日本も一律悉皆的に地形も人口密集度も産業も違う地域に同じシステムをデプロイするのは非効率だ。憲法のアップデートよりもハードごと替えた方が早いってなるかもね。

法律

日本の法律は目的が1条一項に書かれてたり書かれてなかったり、修正修正のバッチだらけだったり、改修も100年単位でできていなかったりする。動いているんだから触るな状態。法律もコードと言うが、同じコードでもプログラミングで言ったらコーディング規約すらない糞コード集だ。

運用でカバーされてたり、バッドハックや判例法などで動いてしまっている面も多くあり、こういう大規模システムはシステム開発に習えばぶっちゃけ更新できない。できるわけがない。憲法はこれらの最上位にある基底OSのようなもので、俺の感覚では更新できたとしても小手先の表現だけで、リファクタリングすら困難なのではないかと思う。小さい改変でも影響範囲がでかすぎるのだ。

明治維新みたいに既存のシステムをディストラプトして更新なんて荒療治をせずに、ソフトランディングさせようとするなら、システムの並行稼動をするよりないと思う。それは、特区制度のような部分的なものぐらいが精々かもしれないが、動かしたこともないシステムをローンチするよりは混乱がなくてすむ。

江戸時代の北町奉行所、南町奉行所みたいに最初から輪番制にしておいて、システムを冗長化しておいて並行稼動させておけば、アップデートも簡単なのにね。現在法律はその国の自然言語で書かれているけど、これはコンピューター、ことAIには判読させづらいから、100年内には論理記述に変わると思う。裁判官の仕事も変わるだろう。

移動・流通

おらが商店街はちいさい病院が多く遠方から年寄りがくるのが大変だからミニバスを通してくれと先生がたが息巻いている。健康な人だとバス停行くより歩いて駅とかまで行ったほうが早いぐらい路線バスのバス停離れてるんだ。ミニバスも通ってるんだけど、なぜか路線バスと同じ路線を通ってるらしく意味がない状態。行政はめんどくさいから変えたくないのもわかる。文句もでるだろうしね。

でも、100年先を考えたら自動運転さすがに来てるよね?

幹線道路と生活道路を明確にわけて、車両侵入禁止にする道路とかを法律で区分の準備はもうしないと数十年先にも間に合わないんじゃないかと思う。パーソナルモビリティももしかしたらドローンタクシーみたいに空を飛ぶようになるかもしれない。そうなってくると落下したときのために、電線の上にネットを貼ってこの上を飛びましょうとか、そういう既存インフラの再利用がなされると思う。これも日本は世界から15年ぐらいは遅行しそうだ。 できれば一部都市だけでも先行してがんばってもらいたい。がんばれよ!

化学

これから100年先、いや30年ぐらいかな?もっとも変化が激しいのは化学合成の世界だと思う。 今まで五里霧中の試行錯誤であったものが、莫大な演算力の獲得で力技によるシミュレーションができるようになる。試行錯誤速度の爆速化はこれは創薬や有機合成、素材化学のような分野に効いてくるだけでなく、いままで巨大化してきた化学プラントのような製造の現場にも効いてくる。この業界におきることはかつて鉄鋼や造船といった業界に起きた小型化、モジュール化が待っているのだ。

例えば今まで化学肥料などの製造に必要な窒素固定は膨大なエネルギーが必要であった。これに耐えうる構造のために湾岸部に巨大な工場を作らざるを得なかったが、小屋サイズでそれらが一気通貫に製造できるとなれば、消費地生産が可能となる。これはかつて街が炭鉱で賑わったというような、都市構造変化をもたらすだろう。

生物

再生医療のようなわかりやすいものだけでない。

生物の中には、深海の熱水鉱床という数百度の温度で活動する細菌などがいる。熱水で壊れない蛋白と、水素原子1個で動くような生体モーターをもっているわけだ。鋼鉄より硬い蛋白を合成する生き物もいるし人類が研究室レベルですら中間体も合成できない薬効成分を持った植物もある。これらが遺伝子解析により合成できるようになる、バイオプラントが実現する公算は高い。

メタンガスを発生させるメタンアーキアや、石油を作る藻類のオーランチオキトリウムなど、生物による炭素固定ももっと種類の研究や、高効率株の分離などがおこなわれるようになるだろう。 トンボの羽の風を捉える能力とか梟などの風切り羽の静音性とかバイオミメティクスは、工業、医療などの産業にも基礎的なアプローチになる。

物理

自然界にある4つの力のうち何故か重力だけが距離による減衰がない。そのため宇宙は力としては弱い重力によって支配されている。アインシュタインは一般相対性理論に宇宙定数をぶっこみまたそれを後悔したりと迷走しているが、現代になり超弦理論や重力波、ニュートリノ、ダークエネルギーあたりの研究がすすめばなにかここらへんで解決できる説明ができるようになるかもしれない。この分野よみきれない。

量子テレポーテーション、量子のもつれとかをつかって光速を超える通信が可能になったり、もしかしたらもしかしたら次元情報伝送とか、4次元ポケットとかつくれるようになるかもしんない。なれ!なったらいいな。

飛行機・船

飛行機が飛んだのが115年前。その頃の飛行機による死亡事故数はとてつもなく多かった。現在の飛行機の事故による死者は鉄道よりも少ない。

飛行機や大型輸送で問題になるのは騒音問題であるが、エネルギーが音に変わって漏れていることにほかならず、それだけエネルギーを無駄にしているということを意味する。

化学プラントが巨大になる原因と同じものがここにはある。流体は流速と流体の粘度、またそれとこすれる表面摩擦係数によって、乱流になるか層流になるかが決まる。レイノルズ数2100(だっけ?)を越えると乱流になってしまって渦巻いちゃってどう流れるかわからなくなるので、管幅を広く、ゆっくり流さなければいけない。これが巨大化や製造効率にも影響してきた。

電車もとんがった流線型のモデルになってきているが、これも高速になればなるほど空気と表面部分の摩擦係数で、進行体の周りに乱流(渦)が生じて騒音になったりエネルギーロスになってしまうからだ。

流体が乱流になってしまうと複雑系になってしまうので化学工学ではとてもじゃないけど計算ができない。できなかった。だけれども量子コンピューターほどまでに演算力があがれば、正確な計算はできなくとも、確率的にこう流れるはずというシミュレーションはガシガシできるようになる。

それが意味するところは、飛行機のジェットエンジンが回すタービンのプロペラの風切り音なども、どんどん無駄なく静音性を増すということだ。100年内に飛行機はひゅんひゅんとUFOのように飛ぶだろう。

船も航行のエネルギーが少なくて済むようになる。複雑に流れる風をコンピューター制御で捉えてその推力を正確に計算できれば、最新の船は実は帆船になるという未来すらあり得る。そうしたらそうだな・・・、海賊王に俺はなる!

自然脅威

地球温暖化は世界的な懸案事項だ。IPCCなんかが驚異を話しあったりしているが自分はちと疑問を覚える。エネルギー消費の無駄をなくしましょうという理念には共感を覚えるが、地球の気候を人間がコントロールできるとは思わないほうがよい。というのもなによりもでかい地球の気候変動の主ファクターは人類ではなく地球、そしてなにより太陽だからだ。

地球の歴史過去300年ぐらいは比較的気候が安定していたが、その300年間でさえ、浅間山や富士山の噴火による天候不順による飢饉はおきている。その前はマウンダー極小期でもっと寒い。寒すぎたおかげで大航海時代や産業革命がおきた。

それよりもっと昔。縄文期より前になると、50年ぐらいで年平均気温が10度ぐらい変わるダンスガード・オシュガー・サイクル(短周期気候変動)になる。50年で10度もの平均気温の変化があった。これじゃ果樹業や林業もままならないよね。人類の大移動は気候変動により発生している。

地球の気候が安定して温暖なのは地球の歴史上は珍しいことであり、その中でも特に安定したこの300年間ぐらい。人類はこのわずかな間隙を縫ってよくもここまで進歩できたものだと関心する。

アメリカさんなぞは進化論すら未だ否定されてしまうので紀元前の話しなぞ無視されてしまってもしょうがないのだが、日本の方は冷静に思い出してほしい。次の100年で地球の平均気温が3度上昇する?まじで?10度上がったら?10度下がったら?

5000年前の縄文大海進の頃、海水面は平均で7メートル上だった。それより前は100メートルも低かったが、どちらもほんのこの1万年の間の出来事である。

日本の都市計画、そんなに局所集中で大丈夫かと思う。約7,300年前に噴火した鬼界アカホヤ火山は九州の縄文文明を全滅に追いやった。約75,000年前のトバ・カタストロフで人類はほぼ数千人という絶滅の縁にまで追いやった。30万年単位の破局噴火まで100年先のタイムスパンで考慮しろとは言わないけど、あと100年もあれば3年ぐらいは人類を飢饉においやる天候不順をもたらす規模の噴火はおきるし、想定はしておいたほうがいい。

海洋進出

経営戦略では経営資源に近いロケーションが競争の源泉になるという。ここでいう経営資源は、販売業であればお客さんであったり、労働資源であったり、生産業であれば原材料やエネルギーへのアクセスである。

はたして次の100年、資源になりうるものはなんであろうか?

かつて空気からパンを作るといわれた窒素固定の技術は、ここに来て大きな変化のタイミングを迎えようとしている。窒素固定も炭素固定も小さいモジュールでおこなえるようになる未来を考えると、資源となりうるのは水や空気、そして太陽光である。その他は地球にほぼ無尽蔵にある元素だ。あとは半導体やバッテリー、太陽光発電などでいくらかの希少元素が必要となる。

これらを解決するロケーションは海洋上である。海底にはコバルトリッチクラストやマンガンノジュールがあるし、素材科学の進歩で鋼鉄以上の強度と経年耐性を持ったバイオプラスチックがつくれるようになれば浮かぶ高層ビルと呼ばれる豪華客船よりも安定なメガフロートを安価に建造できるようになるかもしれない。まさに浮く大陸が技術革新の如何によっては最もロケーション優位になりうる地点だと思う。

宇宙進出

海とくれば宇宙か。 宇宙への実験的移住はあるかもしれないけど、適地生存しようとしたら熱帯で進化したホモ・サピエンスの遺伝子情報は大幅に編集する必要がある。それはもう遺伝的には人類とは別種なので、考えるのをやめた案件。

あれこれ参考

梅崎 昌裕「現代社会に生きる人間の生態」ー公開講座「人間は進歩しているか?」2014

https://youtu.be/BfoW4Pi0Ekg

鎌田 実「超高齢社会に向けて変わらないといけないこと」ー公開講座「変わる/変える」2013

https://youtu.be/t4Q_nawaya8