半年前のエントリーがぷち炎上状態。なぜ今日になってヴォイニッチ手稿がバズったのか。謎い。やたらとツイッターのメンションが飛んでくるので眺めてて「挿絵がかわいい」というレヒニッツ写本なるものの存在を知る。画像検索。なるほど、かわいい!

何ページか見る限り、なんかこれなら普通に読めそうじゃね?という気になっている ← いまここ

___ |・∀・|ノ よっこい ./|___┐ / [ 調子 ] .___ ((ヽ|・∀・|ノ しょっと |___| )) | | [ 調子 ]

おっさんの感想

- 挿絵かわいい。挿絵だけみてても話しが読める。

- 神話を交えて王家の戦いを権威付けした戦記ものかな?

- 作者左利きだね?

- 右から左に読むのかな?

- 文章は上から下に読むね。

- これは暗号ではない。文法構造そのまま残っている、なんで解読できないんだろ?

http://www.dacia.org/codex/original/original.html

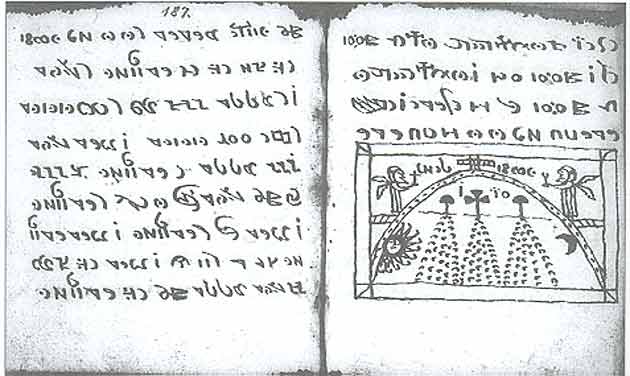

ページ上部に書かれた187というのはページ番号。後世に書き足されたものだと思われる。

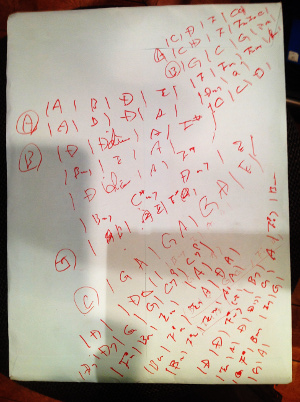

ページ番号を書いた人は右利きだろう。右利きのひとは中心線より右に倒れる傾向がある。他方、左利きのひとは、中心線より左に倒れるクセが出やすい。比較しやすいようにグリッドを引いてみた。

文字がこのような特徴を持つというよりは、この傾きは記し手個人の手癖だとお見受けするでござる。

元の言語仕様かわからないところだがこの文章は右から左に書かれている。これは行頭が揃っていて文末が揃っていないことから推測した。

右側は揃っているが、左側は不揃いになっている。書き出しを不揃いにして行末をそろえて書くのは書き手の難読化という意図を必要とする。無意識下でおこなわれることではない。cなどが逆になっている形状が多く見受けられるがレオナルド・ダ・ヴィンチがそうであったように著者は鏡文字を書く人物だったのかもしれない。鏡文字は左利きの人間に多いといわれている。

文章を上から読むのか、下から読むのか。

正直判断しきれないのだがアルファベットに似た文字だとするならばこれはもしかしたら鏡文字のうえ上下さかさまに書かれている可能性もある。wikipediaにもそのような事が書いてあった。レヒニッツ写本をみるのははじめてなので予備知識も別にあるわけではない。ぱっと見では判断しきれない。これは改行を含むセンテンスが上に続くか、下に続くものがあるかないかで判断したい。

少し苦労したが、ざっと探した範囲ですぐ見つけた。

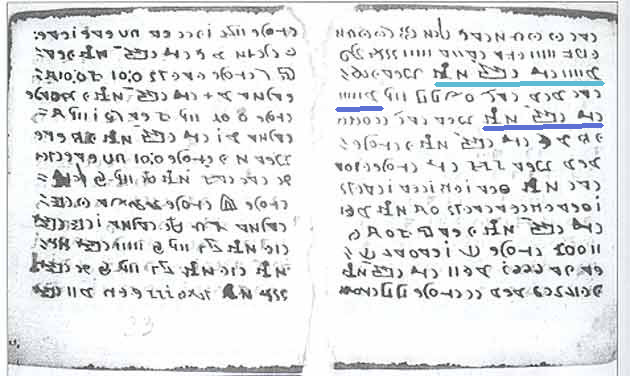

http://www.dacia.org/codex/original/optm_23.jpg

23ページ。

色の違う下線を引いた部分が同じ内容だということがわかっていただけるだろうか。三行目にある連語が、4行目、5行目にもまたがって出現している。故に進行方向は上から下だ。ついでに、この連語の発見により右から左に読むということも証明された。ちょっと探せば見つかるので、むしろ、なんで誰も検証しなかったのか問い詰めたい勢いだ。

文章構成。

典型的ないわゆるアルファベット語圏、ラテン語圏の文章のようにみえる。個人的に挿絵が可愛いものを分析したほうが楽しいので、それをネタにする。

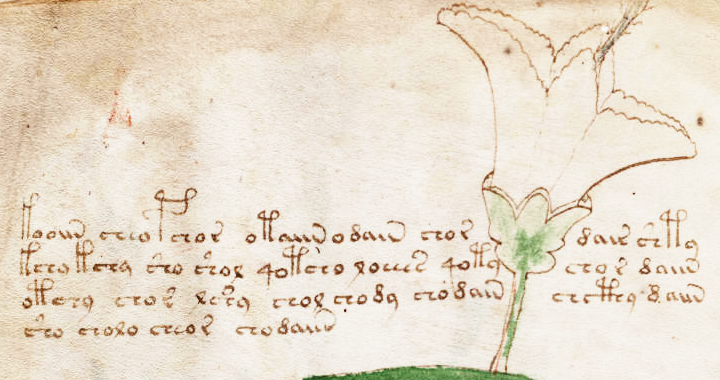

テキストの41ページをひらいてください!

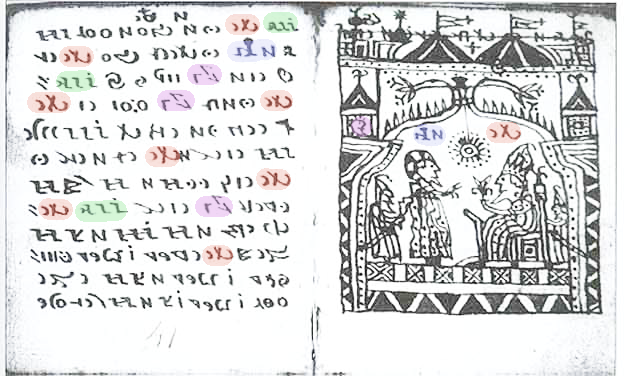

このお花をもっている王様「っ×」と、クワガタを持っている訪問者「nI N」のページをみてみよう。

http://www.dacia.org/codex/original/optm_41.jpg

この挿絵は訪ねてきた人が「王様〜!このクワガタとなんか交換しない?」「じゃ百合の花でど?」と言っている光景である。たぶん。

冗談がすぎるので、すこし話題をそらす。

文字は大別すると音を表すアルファベットやカタカナのような表音文字と、その意味までを表す漢字のような表意文字がある。これは前者の表音文字であろう。表音文字は文章を構成するときに字数は増えるが、その分、記載のための形状がシンプルになるように進化するのが一般的だ。しかし、このレヒニッツ写本を何ページか見た限りシンプルな文字のなかに出現頻度はすくないものの、挿絵かと思うぐらい複雑な形状のものが混じっている。複雑な形状が表すものは、おそらく地名や家名のような固有名詞であるものと考えられる。ヨーロッパの王室が結婚を繰り返すたびに家紋が複雑になるように、そのような合成意があるのではないかと思われる。それ以外にもどのような行動をとったかその動作を記したかのような文字も見受けられた。

仮説をさきにたてる。他のページの挿絵からこれを戦記モノだとする。背中に天使とかがでてきているので聖戦の権威付けをしているのだろう。受胎告知のような光景や茨の冠、十字架もでてきているので以外と近代のものなんじゃないかなと思う。

写本全体をみるかぎり部分的に一致するのに少しづつ微妙に異なる単語が頻出するのだがこれは家族名を含むファミリーネームと個人名なのではないかと想像する。続く数字のような楔文字は兵の数かもしれない。複雑な表意文字は家紋であろうか。さて、仮説はこれくらいにして、テキストにもどろう。

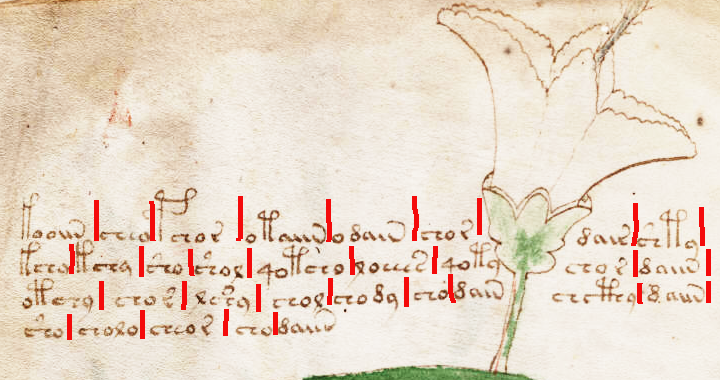

頻出する単語がその文章において重要な意味を持つのは洋の東西を問わない。どんな単語がでてくるかをみるために、お題のページでマーキングしてみた。2音程度の単語は助詞か接頭辞にあたるものだろうので文意をよみとくにはあまり重要ではないので今回は省く。

色分けしてみた。残念ながらこのページ内ではあまり重複している単語はあまりないようだ。

登場人物は王と訪問者「nI N」だ。あとその従者と、塔から覗きこむ人物という伏線あり・・・と。城の上にはなにやら場所名らしき見出しがついているが、このページの文中には同じ単語はないようだ。「っ×」は挿絵で王様っぽいおっさんの上にもででている。なのでこれを「王」とする。王という前にALI(ILA)という単語も頻出している。これはただの定冠詞の可能性以外に、国名という可能性もある。「nI N」は他のページでもでてくる、が、このページではその出現頻度から主人公はあくまで王だ。なのでALIを国名と仮定する。もうひとつでてくる 「「」みたいな文字はALIと出現頻度が同程度ででてくる。これも国名に相当するものかもしれない。

あとは動詞と、それがどのように動いたかの形容詞、名詞なので、他のページにもでてくる単語を潰して置き換え可能な単語帳をつくれば、極普通の翻訳手順で解読が完了できるのではないかと思うのであります。この1ページをみるだけで十二分な情報があるのでこれが数百ページもあれば、あとはマンパワーさえかければ十分な単語帳がつくれるんじゃないかと思います。それがいままでできていないってことはなにか障害があるのかもしれないけれど、そもそも下から読むのか右から読むのかもわかってないレベルというだけだから、まじめに分析しようというポジションで読まれたことがないだけなのかもしれないね。

はじめてみたのでよくわかってないけど、これは解ける問題なんじゃないかなと思いましたよ。

おまけ。

ヴォイニッチ手稿へのコメントで、ちゃんと研究しているひとへの冒涜だとかあったけど、共通の言語体系をつかっていても文意を汲むって難しいよね。そもそもここに書いている内容なんて、与太話の延長線。その与太話を戯言以上のものにするケイパビリティ(能力+経済+時間)は、残念ながらわしにはないのです。それを踏まえたうえでの、レヒニッツ写本への戯言なのでお情け賜りたく。

あと、音楽はけっして無作為な文字列の羅列じゃ残念ながら聞ける音楽としては成立しません。楽曲として成立するにはそれなりのルールがあります。参考にとりあげた1ページをみても、思いつきで書かれた曲ではなくて何度も演奏され、こなれた曲であるような印象をうけています。文中にキーと書いたのは通奏低音のことで、補助コードといったのは和音として成立しうる組み合わせのことです。12平均律が確立した現代音楽と1500年以前の音楽は基本的に音の数から異なりますが、和音や音の繋ぎは周波数の組み合わせの問題なので、無作為には成立させるには天文学的な施行、確率が必要となります。逆に音楽として成立するものには音楽の文法にのります。決して意味のない文字列にはなりません。言語と音の関係については、あれこれ言える気がするんだけど寝言にちかいのでむにゃむにゃむにゃ。

あと、遺伝子の、いわゆるジャンクコード。個人的にはこれにも意味があるものと思っています。無用の用ってね。発現するだけが遺伝子じゃないし。例えば、なにかしらの転写エラーではじめて役に立つデジット的な意味があるとか、DNAにダメージがあるとそこから先に切れるとかそんな意味があるとおもっています。機能しているはずのコードが転写ミスで違うものになってしまったときにはじめて読めるようになるとか。そんなものなんじゃないかなと。

ただ、本当にただリファクタリング(再構築)されていないだけのジャンクコードもあって、線虫とかハエとかのほうが人間よりゲノムベースで長いんですが、これはだからこの下等生物め!というわけじゃなくて、より転写の際にエラーが起きやすい長ったらしい構造を維持しているのだとおもいます。そうすることで急激な環境変化に対する適応能力が優れるのかなと。個体としてではなく種として持っている遺伝子の糊代なのかなとおもいます。まさに無用の用というわけですね。

遺伝子解析とかバイナリコードとか、はたまた会社の決算書とか。世の中にはパッと読めないけど意味があるものがたくさんあります。

奇書の類でも、言語の体裁をとってくれるなら近い将来電算処理で読めるようになるんじゃないかな。まあ、失われた言語だとかここらへんの形態解析は発生からシュミレートすることで、意図的に難読化されていないものはそう遠くない将来に解読できるようになるものと思うわけです。

- 第一世代:文字→結果/出来事を抽象化することで知識などの共有がされる。小説の主人公に想像し感情移入する。

- 第二世代:メディア像→映体などを通して体験を抽象化し受信者に想起させる。映画の主人公の追体験。

- 第三世代:思考経緯を抽象化、思考プロセスそのものから共有できる(次世代)

戯言だけれども