今回はCの島のC:高齢者について、ポリティカル&テクニカルに考えてみる。

高齢者ネタかぁ、真面目に考えるとおっかねぇ事いっちゃいそうで怖いわ。

でも、ま、あえて過激な論調とらないと高齢者問題については、道義と現実で乖離がうまれつつあるから踏み込まないとだめかもね。有識者達の議論を聞く限りはただのおためごかしでつまらんかったし。

まとめテンプレ

- 今までの分野の課題

- 今後の分野の課題

- 問題解決の指針(何をどうしたら)

- ポリ(政策的に解決するには)

- テック(技術的に解決するには)

- その分野の未来ビジョン

C:高齢者

2018/7/31 第一回平成最後の夏期講習(社会科編)

テーブルC<高齢者>

「高齢者が最期まで可能な限り自立して、社会参加しながら、

幸せに過ごすにはどうすれば良いのか?」

★株式会社メディヴァ 代表取締役社長 大石佳能子

・理化学研究所 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー高橋政代

・新潟大学大学院現代社会文化研究科 教授 鈴木正朝

・NPO法人あい・ぽーとステーション代表理事(恵泉女学園大学学長) 大日向雅美

・株式会社シルバーウッド 代表取締役社長 下河原忠道

・NPO法人 町田市つながりの開 DAYS BLG ! 代表 前田隆行

議論ピックアップ

高齢者ドライバーについて

75歳以上の交通死亡者数は全体が減少しているのに減っていない

75歳以上の認知症テスト

街プロ(まちづくりプロデューサー)を養成している

コネクティッドカー(市場性がない)

高齢者問題がすべて認知症にしない

高齢者の視覚障害

地域相互連携

免許更新時、眼科や認知症の医療情報と連携できればいいのに

今までの高齢者の課題

超高齢社会になって自助共助公助では支えきれない年寄りが増えること。

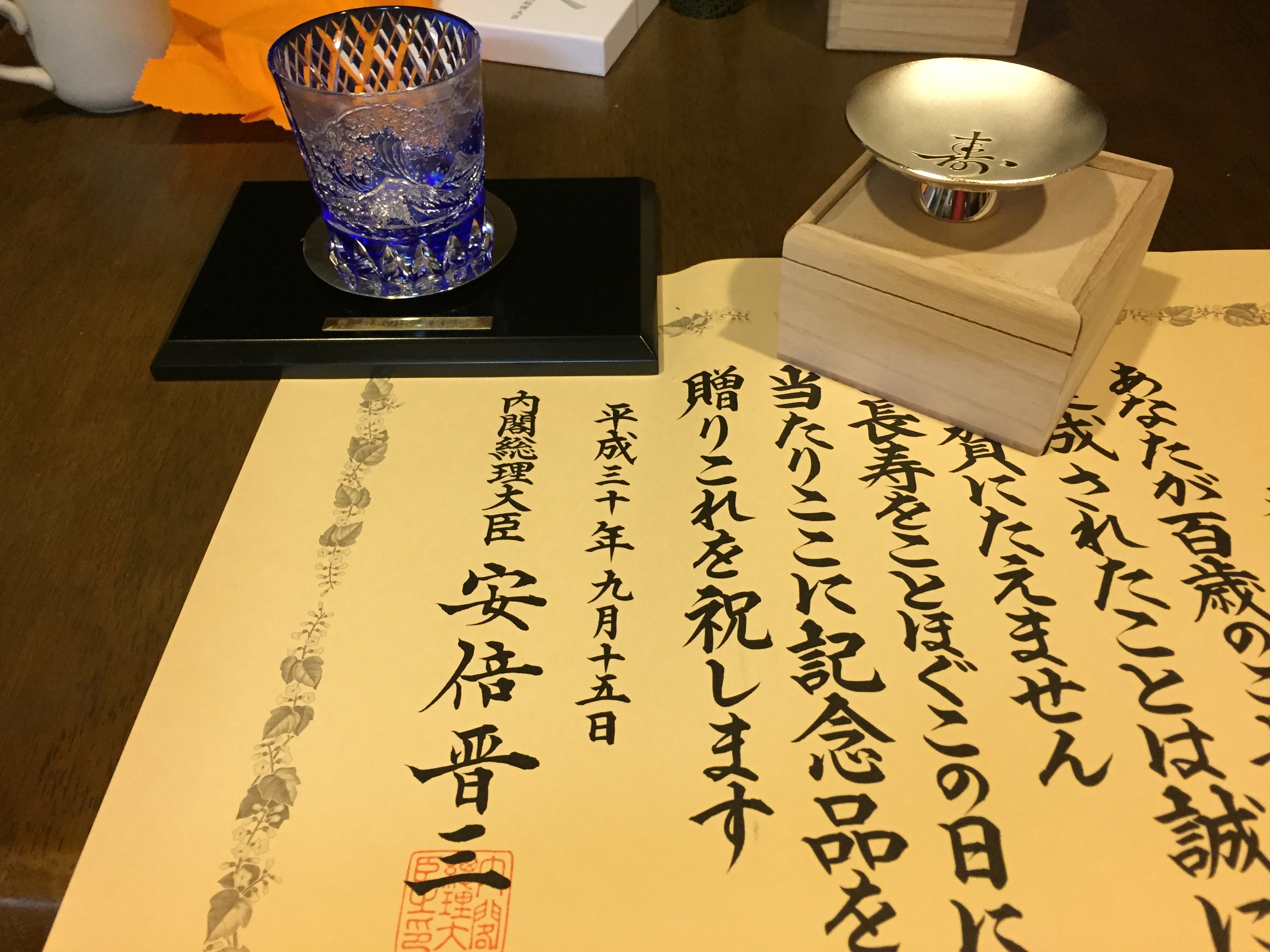

9月17日の敬老の日で70歳以上の割合が20・7%、人数は100万人増の2618万人となったそうだ。我が家もことほぐなんちゃらで内閣総理大臣と都知事から贈答品が届いた。100歳以上は7万人近くいるらしい。そのうちの1人だ。

自分の血縁は父方母方いずれも長生きで早死で97歳とかだ。おそろしい。100歳越えも耳が遠くなって足腰が弱っている以外は頭もしっかりしているし病気も抱えていない。頭のしっかりさで言えばたぶんそこらの70歳とかよりもしっかりしているように見える。

養護施設には七十いくつでもう前後不覚よいよいになっている方たちも多くいるが、施設のなかでも最高齢がかくしゃくとしているのに、その子供年齢のほうがもうボケちゃってるのはわびしさひとしお。ばあちゃん曰く「本当にいろんな人がいるのよぉ頭が(手を開くゼスチャー)になってしまってたり。」100歳に気を使われる若年寄りさん達。

介護離職などという言葉があるように、ボケもせず自然老化で養護施設に厄介になるなどというのは稀有な例だと思う。健康寿命が寿命より先に尽きて、入退院を繰り返したり、それを支える経済的基盤がなかったり、そもそも介護できる家族が居なかったりなど、介護問題は少し見聞きするだけで解のないエピソードに溢れている。そう、この問題に正解などないのだ。

加齢は何人も避け得ぬ自然現象である。ここに加齢由来の痴呆や傷病が重なる。一昔前であれば、自然淘汰の中で老齢期まで生存するのは困難であった。しかし今の日本人の平均寿命は[女性が87.26歳、男性が81.09歳][2]である。

一番少子高齢化が進んでいない東京都でみても、老齢人口は22%を越える。

老年人口(65歳以上):3,005,516人 (22%)

生産年齢人口(15歳~64歳):8,734,155人 (64%)

年少人口(0歳~14歳):1,518,130人 (11%)

高齢化が顕著な秋田県ではなんと33%にも及ぶ。

老年人口(65歳以上):343,301人 (33%)

生産年齢人口(15歳~64歳):565,237人 (55%)

年少人口(0歳~14歳):106,041人 (10%)

東京だと働き手1人あたり0.34人のお年寄りの食い扶持を稼ぐ必要があり、

秋田だと働き手1人あたり0.6人のお年寄りの食い扶持を稼ぎ介護する必要があることになる。

今後の高齢者の課題

なにせ少子高齢化だ。将来に生産年齢に移行する子供の数も少ないので、将来になればさらに負担は増大する。

東京都の2045年推計では

老年人口(65歳以上):4,175,687人 (30%)

生産年齢人口(15歳~64歳):8,023,423人 (58%)

年少人口(0歳~14歳):1,407,573人 (10%)

秋田県の2045年推計では

老年人口(65歳以上):301,422人 (50%)

生産年齢人口(15歳~64歳):255,932人 (42%)

年少人口(0歳~14歳):44,295人 (7%)

東京だと働き手1人あたり0.52人のお年寄り、

秋田だと働き手1人あたり1.18人のお年寄りとなる。

この負担割合は出生率が改善しない限り、どんどん増加していく一方だ。

稼ぎ手の生産余力を年寄りに割り振っているのだから、出生率が改善するわけがない。

現在の出生率のままいくと、消滅する自治体や日本人そのものが絶滅危惧種になる。

問題解決の指針(何をどうしたら)

これが樹木の話しなら簡単な問題だ。

葉も実もつけなくなった枯枝が若枝の成長を邪魔しているならば切ってしまえばいい。動的平衡を維持するためにも新陳代謝や世代交代は重要だ。

しかし人間は道徳観からなのかなかなかそういうわけにもいかない。

いくつかの生物種は育児という仕組みを発明し、種の生存率をあげることに成功した。そのうち霊長類のホモ・サピエンスのうち先進国に属する人類は介護というものにたどり着いた。介護は人類の未来のなにに貢献するだろうか?決して回復し得ない老いという加齢現象に対して、人間という社会動物は群れとしてどこまで資源を割いて対応するべきなのだろうか?

古希(こき)はその古さの稀を讃えたものであるが、今や70歳なら現役、若造扱いされても珍しくもない。生き字引で年寄りが群れの中でも希少価値があったのは数世代前の話である。医療が急激な発展を遂げ、幼児死亡率や平均余命が大幅に改善したのは戦後になってからである。

姥捨て行為がおこなわれたのはそれほど昔しの話しでもない。尊属殺人という忌避感からか、手を汚さずに環境淘汰にまかせていたのだ。現在の法律でいえば保護責任者遺棄致死だけれども、飢饉時などであれば緊急避難にあたるのだろうか?当時は同時に子供の口減らしなども状態的に行われていた。

食べ物を飲み込めなくなり意識朦朧でも胃ろうなどで生かされる。殺すわけにもいかず、見捨てるわけにもいかない。雪山で遭難した登山隊が共倒れしないためには、どの段階で仲間を見限るべきなのだろうか?法律で線引すべき問題なのだろうか?どこまで自活してもらい、どこまで家族や地域が支え、どこからは国などの制度が助けるべきなのだろうか?

介護を苦に無理心中などの痛ましい事件はこれからさらに増えるだろう。

立法が線引が難しいならそれらを礎に司法の判断を判例法に運用していくよりない。しかしそれではあまりに、あまりすぎる。

ポリ(政策的に解決するには)

LGBTには生産性が無いといって炎上した国会議員が居たが、老齢化問題はまさにコストと生産余剰リソースを天秤にかけた撤退戦である。得るものはないので、どこまで失地を広げないかだけの議論になる。しかし、年寄り人口のほうが多くシルバー民主主義下の多数決では改善のしようがない。大鉈をふるわない限り将来世代を食いつぶしてまで老齢世代に投資せざるをえないだろう。

政治家が耳障りよく社会保障でどこまでも面倒見ますよというのはたやすい。しかしそれはあまりに未来に対して無責任であろうと思う。

オランダは安楽死法を制定しているが、日本も尊厳死については政治的検討をおこなう時期であろうと思う。少なくともサマータイムよりは優先的に。

介護度5にもなると寝返りもうてず、食事も排泄も自分ではおこなえなくなる。しかもこれは加齢によりひきおこされた事象で現代医学では改善の余地もない。胃ろうを始めてしまうと辞めたときに殺人罪に問われかねないので、生命維持装置を外せないなどという論はナンセンスだと思う。法的に医療機関や親族を保護する立法が必要だ。

介護度3~4でも調理や掃除などがおこなえず、常に誰かの助けがいる状態だ。この状態の老人を独居させておくのは危険であるので、つきっきりの介護が必要となる。養護施設などに入れないと介護離職などにつながる恐れがある。待機児童の問題も深刻であるが、待機老人も出すべきではない。個別に対応しては、全体が沈むのでもっと高効率な運用体制を見直すべきだ。現在の制度はこれからの老齢人口の増加に対応を見越しておらず、将来への進展性がない。

要支援、介護度1~2が買い物支援などが必要になるのだと思うが、このボリューム層をいままでの生活を維持させたまま個別に支援しようとすると資源が足りない。年寄りが多く、働き手がすくなくなるからだ。若者の比率が減るのであるから、高効をあげて運用する手立てを講じるよりない。

生前財産処分や、空き家対策特別措置法などを活用して財源確保をしてはどうだろうか。老齢人口の保護を年金や生活保護のような資金投与で運用するのではなく、国営の老齢保護施設をつくり老齢者用の保護シェルターをつくっていくべきではないだろうか。豪華な新築でなくてもよい。老人長屋を街の一角につくるとか、とにかくバラバラに対応するより、どこかにまとめるよりない。

日本は税による分配はそのほとんどが社会保障によるもので現金による分配がほとんどない。そのほとんどないうち年金は現金でおこなわれる。まだ可処分所得もすくなく子育てなどで消費が必要な若年生産年齢人口の所得から現金を徴収して、老人へ再分配をおこなっているのだ。消費意欲が旺盛な若者へは現金による再分配をおこなって、消費行動や将来への投資行動がない老人は社会保障による分配にするべきではないだろうか。逆だろ逆。なんで日本は逆やってんの?わざとか?参勤交代か??

テック(技術的に解決するには)

限界村落を自動運転の地域巡回カーを回らせるというのは、まあ正統的な高齢化社会対策。というか、都市部でもミニバスとかの自動運転の巡回カーほしいよね。

あとは見守り技術。遠隔カメラや、電気ポットやトイレにつけた見守り装置。買い物支援をおこなえるスマートフォン的な端末。空調や体温などを管理するモニター装置類。あとは、スマートスピーカーを兼ねたテレノイドのような会話BOT。

介護士用のウエアラブルなパワーアシストスーツ。腰を傷めての離職率が高いらしいのでこれの普及で結構結果違いそうだよね。

あとは住宅技術かな。

家族が同居もしておらずフォローしきれなくなった独居している老人の見守りや巡回が大変なのであるからこれを物理的に一箇所にまとめるよりない。老人専用の集合住宅施設ってあまりデザインされていないよね?介護ステージに応じたリトリートアパートのようなものが開発されるかもね。

高齢者の未来ビジョン

未来がないのが高齢者。途中で死ななければ高齢者になるのが未来。

夢のないこと書いちゃった・・・。

未来の老人モデルケース

加齢により自炊が困難になってきたので自宅を引き払って老人用シェアハウスに入居。それぞれ自活はできるが、お風呂に入ったまま出てこないことがないよう見守りを兼ねている。老老介護未満の老老見守り住居だ。

一定額の財産処分と年金返上をすることで、死ぬまでお金の心配をすることなく利用できる。最後の交通費として六文ぐらい残しておくだけでよいので将来の心配がない。

新しい環境への移動と新しい人間関係はストレスだが、環境適用はできるだけ若いうちのほうがいいというので、70代から移住。要介護度があがってしまったルームメイトは専用介護施設に転居した。

遠からず自分も介護施設に入居するだろう。介護度が5にあがった際には尊厳死を適用してもらうよう手配済みだ。

こんな感じ。

つか、もしかしたら、あと数十年もしないうちに若返りの薬とか出回るかもしれないけどね。災害や戦争、飢饉もおきないなんてことはないし、意外と別の問題で上書きされることで、高齢化には対応しなくてもいいかもしれない。木が倒れるなら古枝の心配はしなくてもいい。倒したくないなら台風の前に古枝は落とせ。

まあ全体論と、個別論は違うよね。やっぱ最後は支える家族の問題じゃね?

関連投稿はこちら

[平成最後の夏期講習PoliTechスポーツ健康について考える](https://kuippa.com/blog/%E5%B9%B3%E6%88%90%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%A4%8F%E6%9C%9F%E8%AC%9B%E7%BF%92politech%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%80%83%E3%81%88/)