またまたヴォイニッチ手稿。以前ブログにヴォイニッチ手稿は楽譜だよと書いたら結構あれこれ反論をいただいている。こちらの論はふわっとしたものだし反論もらっても別に実証もしようがないので、ふわっと同士ぶつかっても、わーーふわふわだぁぐらいの心持ちだったのだけど、面白いコメントがあった。

無名さん

ヴォイニッチ手稿の半分あたりのところに女性が円状になって特定の動物、もしくは人を取り囲むページがいくつかあります。その中心の動物や人物の近くをみると、明らかに名詞と思われる単語がでてくるのです。

おー、なんか論拠ある反論が!と思ったので、見てみたら別のことがわかったので報告しておきます。

あ、これスペイン語ですじゃ・・・。

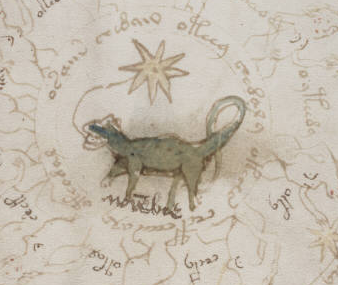

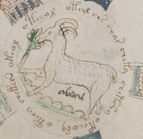

まず、円形になってでてくる女の人達がいっぱいでてくる70ページ目あたりから注目しました。よくわからない絵がつづいて、魚、なんかやぎっぽい動物が書かれています。違うヤギだけど足元に書かれている語は一緒です。

って、あれ・・・これ、単語どころかまんま、アルファベットじゃねぇ・・・!?

読みやすそうなページを探します。

同じようなのが続いて・・・

おくとーばー?のーべんばー?

はっ!?

グーグル先生、スペイン語で月名をお願い!! ぐぬぬ。

ぉー!? 一発目でビンゴ

スペイン語で月の名前

1月 enero

2月 febrero

3月 marzo

4月 abril

5月 mayo

6月 julio

7月 junio

8月 agosto

9月 septiembre

10月 octubre

11月 noviembre

12月 diciembre

念のため、ポルトガ語の月名も調べておく。

ポルトガル語で月の名前

1月 JANEIRO

2月 FEVEREIRO

3月 MARCO

4月 ABRIL

5月 MAIO

6月 JUNHO

7月 JULHO

8月 AGOSTO

9月 SETEMBRO

10月 OUTUBRO

11月 NOVEMBRO

12月 DEZEMBRO

おぉ、やっぱりこれスペイン語じゃね?

改めてかすれて読みにくい絵を順にみてみる。

これ1月 enero ってよめるよね?

4月 abril

もともとも解像度がわるいのでよみにくいけど、 5月 mayoかな?

7月 junio ??

10月 octubre

11月 noviembre

最後にでてくる絵はもはや読めないけど、順番的には 12月 diciembre

あれれ〜

なんか、抜けてるところもあるけど、やっぱり、これって月名ぽいぞ?綴りも違うところもあるけれど、出現順序は月名にそうし、ラテン語族でAprīlisのpをbにしてしまったのはスペイン語とポルトガル語みたいな左っかわの国ぐらいじゃ?なんかすげぇスペイン語圏っぺぇ。でも確実にイタリアとかのほうの綴りではない。またポイとかいうと、適当なこといいやがってって怒られそうだけど、っぽいよね!

ここだけペンの太さが違うので、別時代であとから書き足されたものなのかもしれないけれど、これがスペインのものだとすると個人的にすごく腑に落ちたのでした。

中学生のころ一生懸命練習した、イサーク・アルベニスのアストゥリアス リアンダを連想してしまったわけです。両の人差し指で黒鍵を連打するという変態奏法と、そのエキゾチックな音楽が中学生のクラス中に伝播し、うちのクラスはみんなこぞって練習してました。イサーク・アルベニスは1860年の生まれの人でスペイン民族音楽の影響をうけて作曲したといわれています。現代音楽からするとかなり型から外れてはいますが、ヴォイニッチ手稿が楽譜だとするとバロック音楽以前。この繰り返しの多さと徐々に展開していくパターンはまさにアストゥリアスを連想します。

ご存知ないかたのために、ギターのほうの演奏映像。

一口にスペイン語といっても、ガリシア語、アストゥリアス語、カスティーリャ語があり、さらには8世紀に北アフリカからイスラム教徒がイベリア半島にわたったという歴史経緯もありその文化背景は多様におよびます。この綴りの違いを言語学者がみたらどこらへんか当てることができるのではないでしょうか。

音楽もダンスも盛んで、その多様さは北イタリアと双璧をなします。ヴォイニッチ手稿はそもそもイタリアで発見されたそうですが、ラテン語やイタリア語で書く月名とくらべてもわかりますが、原本はいちどスペイン語圏を通過しているものであることを伺わせるのに十分な査証なのではないかと思いました。

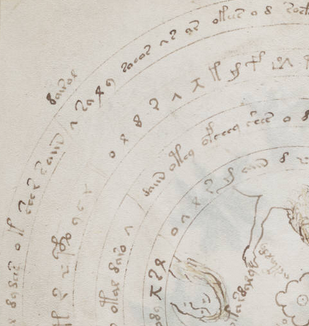

そしてこの円でかかれたページ。

文章であればそれをどこから読み始めるのかは最重要です。

こちらの初めてでてくる同心円の図には10時の位置にうすいせんがみえて、8awPo8みたいな注釈もあります。

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/imagenes_manuscrito/manuscrito112.jpg

しかし、ほかの円にかかれたページにはそれらしき開始点もない。楽譜であってもダルセーニョは必要なのにです。

だけれども、冷静に考えると、音楽には開始点や終了点を必要としないものもあります。

それはループ音楽です。

たとえばインドネシアのケチャに代表される宗教音楽と舞踏劇は多様なリズムパターンを組み合わせた音楽。リズムパターンは単純な構成でループします。ループしあうものを組み合わせて音楽をつくります。

打楽器であればバスドラムのように、基礎打ちのほうが音数がすくなくなるので、ループ音楽を同心円で記すのはとても理にかなっています。この円の図では他ではでてこない絵のような装飾密度の濃いラインがでてきますが、これは演奏形態が違うなにかを表しているのではないでしょうか。

この濃い鉛筆塗りみたいな部分。 よくみると※ごとにくねくねと、ギザギザを繰り返しています。ギギギギ、ギロギロ、ギギギギ、ギロギロと繰り返すしているようです。これ、楽器のギロじゃね?

わたしには実は、仏教の読経すらも坊主のソロリサイタルなんじゃないかとおもってしまうんですが、木魚叩きながらの単調なリズムループとときどき鳴らすおりん、倍音と抑揚を効かせた読経は人間をトランス状態に導きやすくさせます。

そのため中世においては、洋の東西を問わず幻覚作用のある植物をつかったり、煙をたいたり、光を調整したりして、より幻覚を呼び寄せやすい環境をつくってきたわけです。そういう意味において、もともと月名はギリシャ神話の名前からきていますし、時代背景から音楽や舞踏と宗教性を切り離すことはできません。

で、思うんだけど、この絵をみて、このひとたち踊ってるよね?

音楽にのってダンスしてるんじゃないの??というかこれなんのことはない、カゴから出たりはいったりしているパラパラ漫画だったりしない?

いちがつーはいちがつーで鮭がとれるぞー!しがつーはヤギをくって、じゅういちがつーは・・・ぇ、これなに?カワウソ?? ぇ、ぇ、なにこの動物!

ま、これらの絵が、なんのこっちゃ、わかんないことが謎を呼ぶんですよね。問題を複雑にしている。でも、ちょっと幻覚みちゃったときに出てきたものを書いているのだけだったりして。

植物のほうの絵については、ハーブ屋さんとして明確に思うところがあるので書こうと思ったけど、余白がないのでまた近いうちに。

平たく書いておくと、これ作者が連想しているのは、世間一般で言われている、お風呂とかじゃなくてブドウと足踏みと接ぎ木とか取り木なんじゃないかなと思います。また、こんど時間があるときでも書くね。

ほか、なんかあればお気軽に。

追記 1/23:

ご指摘をいただいたよ。スペイン語論は英語のwikiに載ってるんだって。読みに行ったよ。

a series of diagrams in the “astronomical” section has the names of ten of the months (from March to December) written in Latin script, with spelling suggestive of the medieval languages of France, northwest Italy or the Iberian Peninsula.[17] However, it is not known whether these bits of Latin script were part of the original text or were added later.

スペイン語とは限定されていなくて、中世フランス語、北西イタリア、イベリア半島の綴りなんじゃないかって。後から書かれたものかは不明って、ここらへんはまんま同じだね。

(from March to December)になってるけど。鮭さんはMarchなのかな?んー。ここはあまり賛同できない。まあ、日本人が読んですぐスペイン語じゃねぇか気がつくぐらいだからあちらの人なら見たらすぐ気がつくわな。でもこと、この綴りだけに関してはイベリア半島ものにしてしまっていいとおもうんだよね。abrilの上にウムラウト記号っぽいのがあるのは気にはなるけども。

スペインの楽器について追記 1/23:

アーティスト?のシシド・カフカがバスク地方のチャラパルタという民族楽器にハマっていると発言があった。フランスとスペインにまたがるところにバスク地方がある。遊牧民族が持つチャラパルタという伝統打楽器のようである。チャラパルタ(Txalaparta)の演奏を聞いておもしろいなーとおもいました(小学生並感想)

スペインの民族音楽には、同じ音を細かく発する流れがあるのかもしれない。

参考:

元記事:

ヴォイニッチ手稿はどうみても楽譜

http://kuippa.com/blog/2013/06/27/%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%81%E6%89%8B%E7%A8%BF%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%BF%E3%81%A6%E3%82%82%E6%A5%BD%E8%AD%9C/

ヴォイニッチ手稿

www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_manuscrito07.htm#top

【世界の月名の表記】1月から12月(9カ国語:日本語、中国語、韓国語、英語、ラテン語、イタリア語、スペイン語、フランス語、ドイツ語)+α 四季

http://iso-labo.com/labo/month_of_the_year.html

来年に向けて今から覚えておきたい12個のスペイン語!

スペイン語の月の名前

http://spanglish.seesaa.net/article/36718053.html

ポルトガル語の月の言い方

http://www.mucha-suerte.com/spanish/portugues3.html

イサーク・アルベニス

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%8B%E3%82%B9

http://www.enforex.com/japanese/culture/spanish-dance-history.html

取り木

http://vintagefarm.blog134.fc2.com/blog-entry-52.html

↓

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/imagenes_manuscrito/manuscrito139.jpg

余談:

ページ上部にあるふぁべっとが見えない?

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/imagenes_manuscrito/manuscrito033.jpg