御嶽山での噴火で亡くなられたかた、親しい人の安否がまだわからず不安に暮れている方、そしてなにより目の前にいるのに助けられなかったなど自責の念にかられている方、やがて、いずれ、平穏な日々がいずれおとずれることを願ってやみません。

天候不順が続いていてからの紅葉の入り絶好の行楽日和だったのが災いしました。

しかもこれ以上ないほどタイミングが悪いことに、みんながお昼を食べようと人が頂上に滞留する時間を狙ったかのような噴火。ほんの数日、ほんの数時間早くても遅くても今回と被害は1桁以上違ったことでしょう。これ以上悪いタイミングはなかなか思いつかないほどです。

タイムライン

9月 9日 台風14号通過

9月 9日 中秋の名月

9月10日 スーパームーン(月が軌道上、最も地球に近づくためとても大きく見える日)

9月10日 御嶽山52回の火山性地震を観測

9月11日 御嶽山85回の火山性地震を観測

9月12日 御嶽山10回の火山性地震を観測

9月13日 御嶽山 7回の火山性地震を観測

9月14日 御嶽山 8回の火山性地震を観測

9月15日 御嶽山27回の火山性地震を観測

9月16日 御嶽山12回の火山性地震を観測

9月24日 台風16号 温帯低気圧に変わり愛知方面へ

9月25日 未明 大雨により名古屋の東山線が水没

9月27日(土) 11時52分 御嶽山 噴火(水蒸気)

噴火にあたり得られた知見

地震計、傾斜計、空振計、衛星測位を常時監視していたが山体の膨張が確認されたのは噴火のわずか7分前。

噴火警戒レベルの引き上げは噴火の前兆を捉えることが前提となっているので今回のように前兆が観測されない噴火はそもそも減災対策としては考慮が足りないように見えます。

御嶽山の山頂の地震計、昨夏から故障していたとの報道もあり、もしかしたらこれがあればもっと局所的な火山性微動を拾えていたかもしれない、、、が、いずれにしろこの程度の変化の現れでは噴火の予見はできなかったであろうと想う。水蒸気爆発であった場合、そもそもこれらのセンサー類の高精度化の延長線上では予見はできないということなのか。

噴火と月

東日本大震災のときに地震と潮汐のデータを移動平均とかをとりながらクロスをしたりてデータを眺めていた。素人論考だが、開放マグニチュードと潮汐にはそれなりの相関をグラフ上にみてとることができたきがする。相関係数まで出して傍証するところまではたどり着けなかったのだが、昭和の学者にがんばって相関ありと結論をだしていた人が居たので、これだけデータが揃っているので時代がそれなりにすすめば研究者がまとめるんだろうなと他力本願。

で、その当時、世界中の噴火の情報と世界中の地震の情報を集めて、火山のVEI(火山爆発指数)と地震のマグニチュードをデータベースにぶっこんでいろいろ角度かえてみたのですが、まあタイムスケールとか、規模とかが指数化しても違いすぎて有意化できずにほっぽったスクリプトがあったことを思い出しました。つくりかけだけどそのままURLのリンクを貼っておきます。まあ自分でつくっておいてなんですがつくった意味をみいだせない程度の代物なので、だめでしたという報告になるのかな。

http://kuippa.com/volcano.php

地震と潮汐は関係ありそうだと仮定したのは、そもそも潮の満ち引きというのは月の引力と太陽の引力変化の関係を結果として観測できるものです。本当は引力変化のデータセットがあればいいのですが、そんなものはないので、その代替品としての潮位を利用しました。

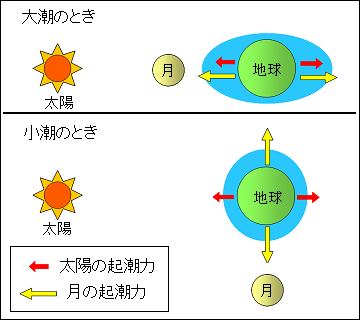

月は約12時間周期で1周して、それにつられて海水面が満ちたり引いたりする。つまり海面の高さが上下する。これは地球-月-太陽の順にならんで引力の方向が太陽と揃うときに海水面が高い大潮、逆に一番揃わないときに小潮となります。

http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/tide/knowledge/tide/choseki.html

これらの変化はなにも海水だけではなく、岩石にも影響します。地球潮汐とよばれる現象で一日で30cmの変動があるとされています。固そうな岩盤も満ちたり引いたりしているわけですね。(個体潮汐)

そもそもプレートがこれらの潮汐の結果なので、そこからくるプルームやマグマの上昇と噴火は大きいスケールでは切り離すことができない。エネルギーが溜まりきって噴火にいたるというキッカケの部分でも、それなりに考慮に値するのではないかなと想うわけです。

で、そういえば噴火と潮汐はぶつけて考えなかったな、と。

というのは、直感的に噴火を湯の突沸のようなものと考えていたので、加わる熱量との関係のみできまるだろうから、そんなものは吹き出してみるまでわからないし、タイミングが予見できたとしても、巨大地震との関係性をみいだせるかどうかぐらいだろうと思っていたからです。

しかし、今回のようなマグマの噴出ではなく、水蒸気タイプの噴火であれば、潮汐とぶつけたら何かでるんじゃないかなと。というのも9/10あたりに火山性微動があったとの報道をみて、ちょうどその時は中秋の名月、そしてスーパームーンだったなと思い出したんです。

満月 2014年9月9日(火)10:38

新月 2014年9月24日(水)15:14

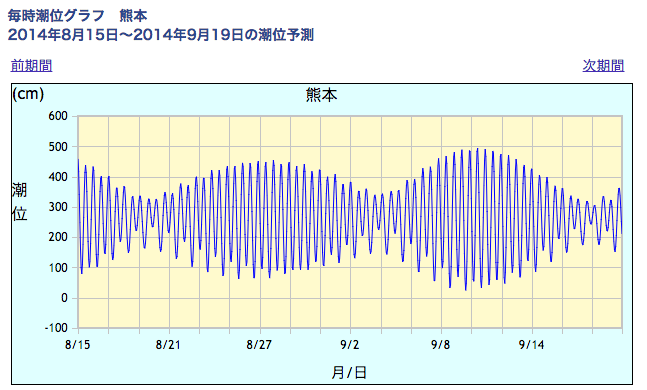

名古屋湾近郊の潮位変化のグラフをみてみましょう。

9月10日のあたりに、月の軌道が地球の側に寄った上に、ちょうど大潮状態だったと。

地震の場合は、一番振幅の大きいタイミングから1~2日たってピークブレイクに起きるケースが多かったのだけど(5日程度の移動平均曲線と2日程度の移動平均曲線がクロスするライン)、そんで27日というとちょうど次の大潮のタイミングですね。

山の地下水の浸潤って数十年とか数百年単位だとおもうので、台風は関係ないかもしれませんが、小潮とかでストロー現象で岩盤間の地下水同士がつながり、大潮のタイミングで吹き上がってきた熱水反応とか、偶然かもしれませんが仮説程度には考慮の余地はありそうです。

どうかな?無理あるかな?

ちょっとあるね。

阿蘇山

せっかくなのでごく最近、これまた噴火警戒レベル1のまま噴火したので個人的には驚いた、阿蘇山でもみてみましょう。

8月30日、31日 熊本県・阿蘇山の中岳第1火口 小規模噴火

あ、これまた大潮の下りかけのところ。結構いけてる予測な気がしてきました。

まあ、地震と同じく忌避日はわかっても予想には役立ちませんが。

もっとももうこういうのは火山学者には既知なのかもしれませんね。

その他

わたしが第一報を知ったのはツイッターで流れてきたyoutubeの噴火に巻き込まれるという動画でした。ニュース速報に触れるよりも早く、そして動画があまりにも緊迫感のあるものであった故、驚いた次第です。初期のニュース速報では「岳」の漢字で報道があり東京都の奥多摩の「みたけ」かと一瞬おもったのですが、長野、岐阜の県境の「おんたけ」でした。いずれにしても著名な山。それほどの山であってもなんの前触れもなく登山者が頂上を目指している最中に噴火してしまうのかと、本当に驚きました。

噴火を予見したような書き込みがあり、噴火男と呼ばれているという人がありましたね。

うちの父親も、登った山が翌週だとか翌月に噴火したとかいう経験が2度ほどあって本人のネタになっているので、「なに、御嶽山も登ってきたの?」って聞いたら「みたけなら先月のぼった・・・」と言われました。

・・・。

引用元等

>

噴火7分前、山体の膨張を観測 気象庁、予知は困難か

噴火が始まる約7分前に山体がわずかに膨らむ変化が観測されていたことが分かった

http://www.asahi.com/articles/ASG9Y0J13G9XULBJ01R.html

<<>

御嶽山の噴火のニュースで困惑したこと

http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2014/09/post-dde3.html

9月10日からの火山性地震及び火山性微動の回数(速報値を含む)は以

下のとおりです。

火山性地震 火山性微動

9月10日 52回 0回

9月11日 85回 0回

9月12日 10回 0回

9月13日 7回 0回

9月14日 8回 0回

9月15日 27回 0回

9月16日(15時まで) 12回 0回

<<

御嶽山噴火で勝間和代氏に非難の声!「大規模噴火は数千年に一度。警戒は無駄」

http://matome.naver.jp/odai/2141182494501618101

動画を確認したが、勝間氏がそのような旨で発言したとは汲み取れない。タイトルは釣りですね。

入札価格のハードの方が99.9%のほうが気になった。

さすがに…とも思ったけど、想定しているハードの見積もりを各社とってから、その中から想定スペックをあげてその価格を予定価格にしたのであれば、そんな感じになるのかなと。

火山の観測装置とか民生転用もできないから、インテグレーターがいくら集まっても、お付き合いで入札が1社になるのもやむない話しなのかなとも思った。まあそういうのをパージしちゃうと誰もやる会社なくなって技術が断絶しちゃうんだろうね。

御嶽山頂の地震計、昨夏から故障 噴火時、観測できず

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140930-00000019-asahi-soci

山頂付近に長野県が設置した地震計が、昨年8月から故障で観測できない状態だったことが30日、わかった

国立天文台の情報より

http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/suisan/suisan.php

新月・満月の時刻表 最新2014年度版

http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/

国土交通省>気象庁

ホーム > 各種データ・資料 > 海洋の健康診断表 > 潮汐・海面水位に関する診断表、データ > 潮位表

http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/suisan/

地球潮汐 - 陸地の干潮・満潮

http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/okubo/ResearchHP/HP38.EarthTide.pdf